中醫小知識

2018-01-28 11:36:01顧洪彬

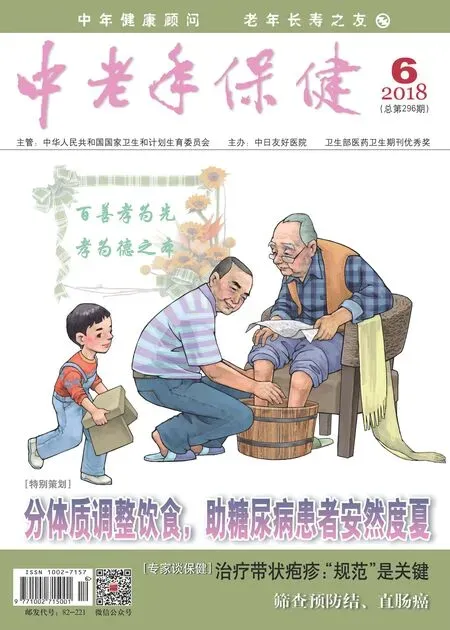

中老年保健 2018年6期

陽病治陰語出《素問·陰陽應像大論》。①患陽熱盛的病,損傷了陰津,治療方法應滋陰。例如,溫病日久未愈,身熱面赤,口干舌燥,甚則齒黑唇裂,手足心熱超過手足背熱,脈虛大,用甘潤滋陰之劑,宜用加減復脈湯(炙甘草、干地黃、白芍、麥冬、阿膠、麻仁)。②疾病的癥狀在陽經,而針刺陰經。例如,足陽明胃經有問題導致嘔吐,可針刺內關(手厥陰心包經穴)、太沖(足厥陰肝經穴)。

陰病治陽語出《素問·陰陽應像大論》。①患陰寒盛的病,損傷了陽氣,治療方法應扶陽。例如,水腫之陰水,其腫常先見于下身,多身涼不渴,氣色枯白,語言低怯,手足不溫,小便清白,大便稀薄,脈沉遲,用溫陽實脾、行氣利水之劑治療,可用實脾飲(厚樸、白術、木瓜、木香、草果仁、大腹皮、附子、白茯苓、干姜、甘草)。②疾病的癥狀在陰經,而針刺陽經。例如,手太陰肺經有問題而感冒咳嗽,可針刺大杼、風門(足太陽膀胱經穴)。

諸寒之而熱者取之陰語出《素問·至真要大論》。用苦寒藥治熱證,但熱反而嚴重,這不是有余的熱證,而是腎陰(真陰)不足的虛熱,所以應該滋補腎陰。參見“壯水之主,以制陽光”條。

壯水之主,以制陽光是唐代王冰對于“諸寒之而熱者取之陰”的注語。后又簡稱為“壯水制陽”“滋水制火”“滋陰涵陽”。是用滋陰壯水之法,以抑制陽亢火盛的意思。例如用寒涼藥治療熱證而不見效或反而嚴重時,那么,這種熱證就是陰虛陽亢的性質,屬于腎陰虛,應該滋腎陰(腎臟之真水)。例如,腎陰不足,虛火上炎,癥見頭暈目眩、腰酸足軟、咽燥、骨蒸酸痛等,可用六味地黃丸(熟地黃、山萸肉、山藥、澤瀉、茯苓、丹皮)治療。

猜你喜歡

中國民間療法(2021年1期)2021-04-20 02:30:34

基層中醫藥(2021年7期)2021-03-26 18:00:27

今日農業(2020年16期)2020-09-25 03:04:58

中國生殖健康(2019年9期)2019-01-07 01:19:08

華人時刊(2016年17期)2016-04-05 05:50:46

中醫研究(2014年8期)2014-03-11 20:29:23

中醫研究(2014年6期)2014-03-11 20:29:02

西部中醫藥(2014年6期)2014-03-11 16:07:42

中國中醫藥現代遠程教育(2014年17期)2014-03-01 04:29:28

軍事體育學報(2014年3期)2014-02-27 16:00:33