調適型組織結構變革視角下縣鄉政府事權劃分研究

燕杰貴+宋立濤+彭勇

中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,以此新論斷為前提,實施鄉村振興戰略、深化機構和行政體制改革、堅持在發展中保障和改善民生,是黨的十九大在新形勢、新矛盾下對我國進入新時代提出的新要求、新目標。縣鄉政府作為我國行政管理體制實質意義上的基礎層級,承載著我國改革措施真正落地落實、民生政策真正惠民利民等責任擔當。目前,我國現行的縣鄉政府行政體制和縣鄉事權配置現狀,會一定程度上阻礙中國特色社會主義新時代在體制改革、民生改善等方面作出新作為。對此,本文以縣鄉財權和事權配置為研究切口,以調適型組織結構變革為研究視角,以理論闡釋和實踐檢驗為研究方法,以東營市探索實踐合理化縣鄉事權劃分優化路徑為研究目標,對縣鄉事權劃分問題進行較為系統的探討性研究。

一、調適型組織結構變革的理論闡釋

縣鄉政府事權劃分研究避不開對縣鄉財政關系的探討,縣鄉事權合理劃分的關鍵環節在于如何權衡縣鄉政府財權與事權的平衡與相稱,關鍵方式在于避免“一刀切”式改革以允許多種模式的縣鄉財政體制并存發展,形成因地制宜的調適型組織結構變革路徑,進而使得鄉鎮政府能夠在保持正常運轉的前提下履行職責、提高效率。

(一)縣鄉財政關系的模式分類

目前,我國縣鄉財政關系中已經付諸實踐的主要有“鄉財縣管”和“擴權強鎮”兩種模式,這兩種模式推動鄉鎮政府的權力、機構、責任和職能等結構性要素向相異方向變革,是鄉鎮組織結構變革的主要推動力,也是“收權型”和“放權型”兩種組織結構變革路徑的主要催生劑。

1.“鄉財縣管”模式

“鄉財縣管”是指鄉鎮財政的預算管理權、資金所有權和使用權、財務審批權保持“三權”不變,以鄉鎮為獨立核算主體,實行“賬戶統設、預算統編、票據統管、采購統辦、集中收付”的財政管理方式,由縣級財政主管部門直接管理并監督鄉鎮財政收支,同時調整鄉鎮財政所管理體制和職能。“鄉財縣管”的典型特征在于將鄉鎮財政所的人權、事權和財權上劃,取消鄉鎮財政所預算會計,由縣政府承擔鄉鎮財政收支;適用地區主要為鄉鎮財力較為薄弱的經濟欠發達地區;預期效果在于遏制鄉鎮機構過度膨脹、減輕鄉鎮財政負擔、提高公共服務水平等。與此相對應,形成的鄉鎮組織結構變革路徑為“收權型”,即收回鄉鎮財權后,由縣級政府更多的承擔鄉鎮在新型城鎮化建設、農田水利、義務教育、公共衛生等公共服務職能方面的投入成本,讓鄉鎮政府職能更本色地轉向公共服務和社會管理方面。

2.“擴權強鎮”模式

“擴權強鎮”是在政府轉型速度與經濟社會轉型速度同步及經濟社會轉型與政府轉型協同進行的要求下,市縣向經濟實力強的鄉鎮下放權力的行政體制改革行動,其實質是縱向權力結構的扁平化,其動因在于改變經濟強鎮權小責大、職權倒掛導致的“小馬拉大車”現象,其適用主體為財政實力較強的經濟發達鄉鎮,其目的在于通過權力下沉激勵鄉鎮政府提高全面履行政府職能的能力。與此相對應形成“放權型”的鄉鎮組織結構變革路徑,即通過提高鄉鎮財力自留比例下放鄉鎮財權的同時下放事權,按照“小政府、大服務”的要求由鄉鎮政府自主承擔在重點工程建設、公共醫療等方面的投入成本和服務管理職能。

(二)調適型組織結構變革的機理解析

我國現行的“鄉財縣管”和“擴權強鎮”兩種縣鄉財政關系模式,催生了“收權型”和“放權型”兩類組織結構變革路徑,這種因地制宜的調適型組織結構變革方式是我國區域經濟發展差異化的客觀產物,其產生發展有其必然的主要動力、內在邏輯和最終目標,三者共同構成調適型組織結構模式的內在機理。

首先,縣鄉財權事權的不匹配性引致的權責失衡構成了調適型組織結構變革的主要動力。稅費改革后逐漸形成的縣鄉兩級政府財權與事權不匹配現象及新公共管理“透明政府”理念要求的雙重背景下,縣鄉政府財權與事權的重新合理配置成為鄉鎮政府的新訴求,是鄉鎮政府對發展過程中出現的權責失衡現象所做出的自發性、適應性調整。其次,通過組織結構要素對權力關系調適,轉變鄉鎮政府職能是調適型組織結構變革的內在邏輯。權力的合理縱向劃分是政府履行責任的必要條件,通過權力問責、合理化鄉鎮機構設置與人員配備等手段,不斷推動鄉鎮政府“責任型”政府建立和權力、機構、人員、職能等組織結構要素的協調發展,以使公共行政權力“零距離”地接近它的服務對象,無縫隙滿足公眾需求。最后,提升公共服務能力,實現公共服務均等化,推動鄉鎮治理現代化是調適型組織結構變革的最終目標。鄉鎮公共服務均等化取決于財政能力的均等化及財政體制安排。因鄉鎮政府處于提供公共服務的一線位置,是公眾“利益表達-利益整合-利益實現”的橋梁,無論其權力關系的調適還是問責機制的建立或機構設置的調整,其最終目標均回歸于根據公眾需求整合公共服務供給,提高公共服務水平,實現鄉鎮治理現代化。

概括而言,調適型組織結構變革在形式上表現為縣鄉財政關系的重組,但其實質是縣鄉權力關系的重組再分配,需要縣鄉政府間形成權責事協調共存的良好態勢,以使鄉鎮政府能夠更好地履行公共權力、更全地滿足公共需求。

二、調適型組織結構變革的實踐檢驗

(一)“收權型”組織結構變革

2003年安徽省和縣、五河等9個縣的鄉鎮率先作為“鄉財縣管”改革試點,其中西埠鎮和香泉鎮兩個鄉鎮的典型案例可作為安徽省“鄉財縣管”改革的縮影。經濟規模較小、工業基礎薄弱、城鎮化水平較低、自求平衡和自我發展能力弱是兩地呈現的主要特征,較為符合“鄉財縣管”模式的基本要求。

西埠鎮和香泉鎮將財權上移后,保留其一級政府和一級預算單位地位,縣級部門結合兩鎮自身情況對其財政預算編制進行監督指導,并在此前提下辦理財務移交、推行集中收付、票據統管與采購統辦,由縣會計核算中心統籌政府采購等事宜。“鄉財縣管”改革推動了兩鎮在權力、職能、機構、責任等組織結構要素方面的變革,改變了西埠鎮、香泉鎮原有的財政運行機制,理順了縣鄉財政關系,緩解了財權與事權不匹配矛盾,重新分配了公共行政權力和公共服務產品,減輕了兩鎮提供公共服務供給的財政負擔,使兩鎮政府將更多精力放在反映社情民意、維護公民基本權益等方面,將更多職能放在提供公共服務管理方面。西埠鎮和香泉鎮財政體制改革是對“收權型”組織結構變革的有力實踐。endprint

(二)“放權型”組織結構變革

浙江省紹興市錢清鎮作為浙江省首批“擴權強鎮”試點,以“國際輕紡原料基地、都市經濟圈節點城市、縣域經濟社會副中心”的精準定位,成為“擴權強鎮”的成熟典范。

錢清鎮以不調整行政區域層級為前提,以“簡放并舉、能放就放、權責一致、提高效率”為原則,以“委托擴權”的形式下放部分經濟社會管理權,合并鎮機關的多個職能辦公室,成立2個綜合性工作領導小組和7個專項性工作領導小組,建立“專項任務書”制度,賦予鎮政府在經濟社會發展和城市建設等方面的縣級管理權限,形成城鎮改革的層級聯動。錢清鎮的“擴權強鎮”改革推動了鄉鎮的權力關系、職能供給、問責機制等結構性要素變化,理順了財權與事權關系,緩解了鄉鎮“權小責大、權責不一”和“大腳穿小鞋”的矛盾,增強了政府的自主性和公共服務能力,推進了服務型政府建設。錢清鎮“擴權強鎮”改革是對“放權型”組織結構變革的有力實踐。

(三)調適型組織結構變革實踐的啟示

“收權型”和“放權型”組織結構變革看似是相反的鄉鎮財權與事權配置路徑,但其實質是鄉鎮政府財權與事權的合理調適,它使鄉鎮政府擁有了自主選擇權,由封閉式治理轉向開放式治理,實現了政府與民眾的良性互動。充分發揮兩種相反變革路徑的互補作用,多樣化鄉鎮政府財權與事權配置制度模式,對提高鄉鎮政府公共服務能力、實現公共服務均等化具有較強推動作用。

三、東營市探索實踐調適型組織結構變革的可能性分析

(一)充分條件

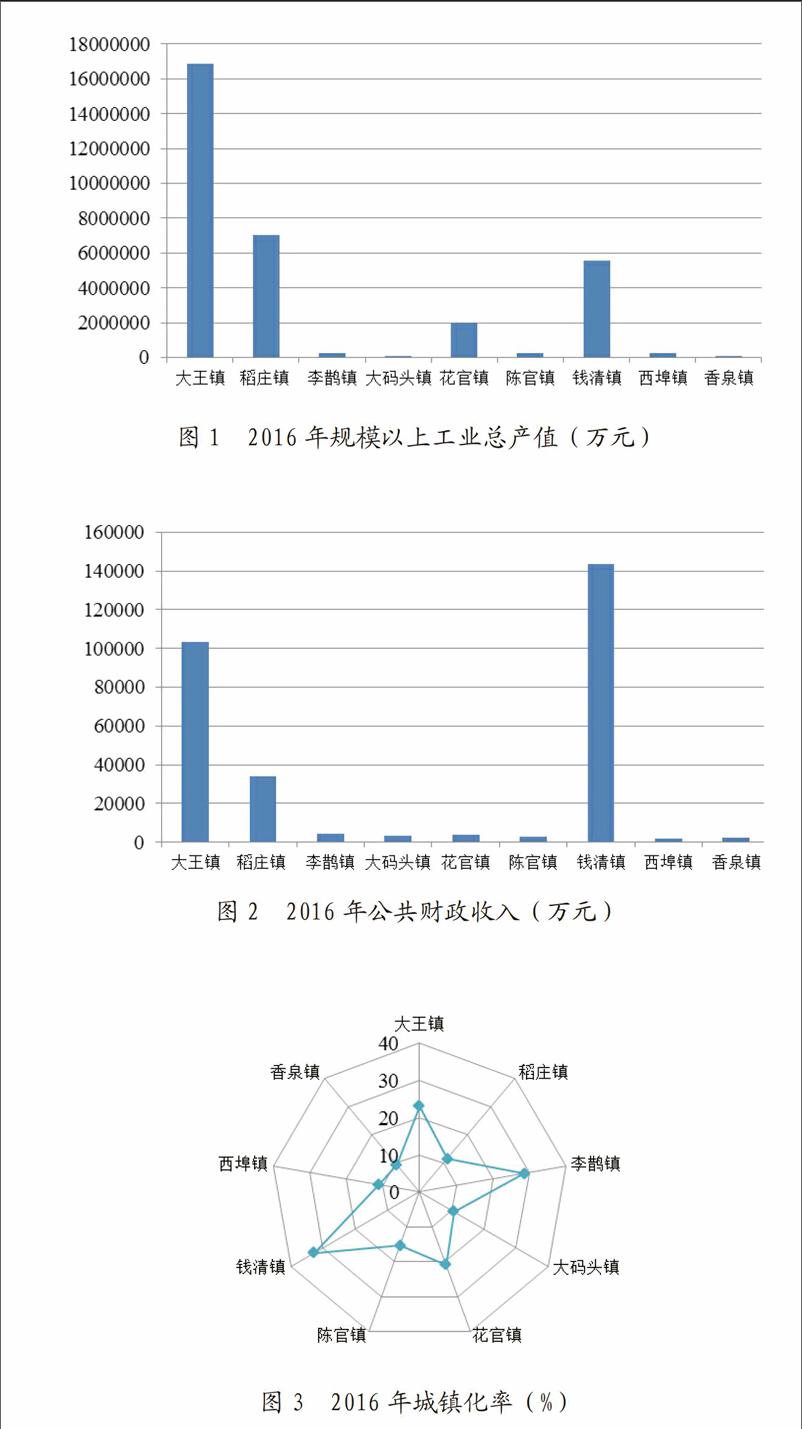

為明晰調適型組織結構變革在東營市探索實踐可能性的充分條件,本文以東營市廣饒縣六個鄉鎮為樣本,從規模以上工業總產值、公共財政收入和城鎮化率三方面,對比分析廣饒縣鄉鎮與調適型組織結構變革實踐鄉鎮的差異性與相似性。相關數據來自于《廣饒縣統計年鑒》《和縣統計公報》《柯橋區統計年鑒》。

規模以上工業總產值方面,如圖1所示,大王鎮、稻莊鎮和錢清鎮2016年規模以上工業總產值分別為16855610萬元、7023774萬元和5558188萬元,廣饒縣大王鎮和稻莊鎮的規模以上工業總產值均高于“放權型”組織結構變革實踐鄉鎮錢清鎮;李鵲鎮、花官鎮、陳官鎮與西埠鎮、大碼頭鎮與香泉鎮的規模以上工業總產值相近。公共財政收入方面,如圖2所示,2016年大王鎮和錢清鎮的公共財政收入分別為103360萬元和143693萬元,兩者公共財政收入較為相近;稻莊鎮的公共財政收入低于大王鎮和錢清鎮,但明顯高于廣饒其它四個鄉鎮及西埠鎮和香泉鎮。城鎮化率方面,如圖3所示,錢清鎮、李鵲鎮和大王鎮的城鎮化率分別達到32.9%、28.6%和23%,平均高于其它鄉鎮15%,其中李鵲鎮較高的城鎮化率與其人口基數有較大關系。

綜合所述,大王鎮和稻莊鎮在經濟基礎方面與錢清鎮具有一定相似性,屬于經濟基礎較強的鄉鎮;李鵲鎮、大碼頭鎮、花官鎮、陳官鎮在經濟基礎方面與西埠鎮和香泉鎮具有一定相似性,屬于經濟基礎較弱的鄉鎮。稻莊鎮在城鎮化率方面出現了與其經濟基礎相悖現象,說明其在新型城鎮化建設過程中可能存在“大腳穿小鞋”“權責失衡”問題。據此,可將大王鎮、稻莊鎮和錢清鎮歸為實施“放權型”組織結構變革類,將李鵲鎮、大碼頭鎮、花官鎮、陳官鎮和西埠鎮、香泉鎮歸為“收權型”組織結構變革類。這是東營市探索實踐調適型組織結構變革的充分條件。

(二)必要條件

東營市以鄉鎮行政管理體制改革工作為切入點,在理順縣鄉關系、明確職責定位和優化組織結構等方面開展大量工作,在推動鄉鎮政府構建高效便民的管理體制、提升公共服務水平和轉變鄉鎮政府職能方面取得了實質性進展,但成效顯著的同時仍伴隨矛盾與問題,這些矛盾與問題是東營市探索實踐調適型組織結構變革的必要條件。

1.職責定位與發展實際不匹配。按照現行法律規定,鄉鎮政府沒有城鄉規劃建設、環境保護、安全生產、食品安全等方面執法權,但在實際工作中需要承擔較大責任。以大王鎮為例,相對龐大的經濟規模下,鎮政府在城鎮規劃建設、環境保護、安全生產、食品安全等方面的任務十分繁重,雖然改革試點時下放了部分管理權限,但由于是縣主管部門委托執法,鎮政府執法時仍需依靠縣主管部門,出現責任與權限倒掛現象,政府提供公共服務的水平和效能大打折扣。

2.可支配財力與發展需要不相符。鄉鎮雖小,責任重大。分稅制改革后鄉鎮政府對上級政府作出了較大財政貢獻,稅收地方留成比例較小,在鄉村振興、新型城鎮化建設和改善民生要求的壓力下,鄉鎮政府在民生保障、農田水利、基礎設施建設、公共服務等方面的財政支出不斷增長,鄉鎮政府“小馬拉大車”現象普遍存在。

3.人員編制與工作任務不適應。“上邊千條線,下邊一根針”,鄉鎮工作頭緒多、任務重。在構建“服務型”小政府的職責定位和精細化、點對點的服務理念下,2010年核定的現行鄉鎮政府人員編制標準已不能有效適應實際工作任務需求,其在黨的建設、經濟發展、公共服務、社會管理、城鎮建設等方面的工作人員嚴重不足,在城鎮管理、環境保護、安全生產、食品安全執法等不宜通過政府購買服務解決的領域內,結構性人員不足現象較為普遍。

(三)可能性實踐路徑

調適型組織結構變革的理論機理、實踐啟示及東營市探索實踐調適型組織結構變革的充分條件與必要條件,均為東營市探索實踐調適型組織結構、優化組合縣鄉政府事權劃分提供了可能性參考。可按照“拜師學藝-聚類分型-試點先行-調適變革”的路徑探索實踐調適型組織結構變革,以最終實現鄉村振興的新戰略目標。

1.拜師學藝,借鑒學習實踐典范先進經驗。改革工作需要在不斷學習中摸索前進,西埠鎮、香泉鎮和錢清鎮的調適型組織結構變革實踐,能夠為東營市探索實踐調適型組織結構變革提供諸多寶貴經驗。成立以上級主要領導為主導、以變革主導者為中堅、以變革對象為主體的考察團隊,多批次、多領域、多形式的考察學習實踐典范地區主要做法,為東營市調適型組織結構變革儲備經驗。

2.聚類分型,摸清理順鄉鎮政府復雜狀況。東營市各鄉鎮在人口分布、社會結構、經濟水平、歷史文化等方面千差萬別。探索實踐調適型組織結構變革,需要在充分調查分析的基礎上,根據科學性、全面性、精細性的原則對各鄉鎮進行聚類分型,為東營市調適型組織結構變革提供科學依據。

3.試點先行,積累吸取變革實踐經驗教訓。選擇與實踐典范地區經濟社會發展狀況相似的鄉鎮進行試點先行,在試點過程中不斷發現問題、調整策略、優化目標。例如,以廣饒縣為例,可將花官鎮和大碼頭鎮作為“收權型”組織結構變革的試點鄉鎮,將大王鎮和稻莊鎮作為“放權型”組織結構變革的試點鄉鎮,按照看似方向相反實則目標一致的模式探索前進。

4.調適變革,優化組合組織結構變革要素。根據試點先行的經驗教訓,以避免“一刀切”為基本原則,不斷調整各種組織結構變革模式權力、機構、人員、責任和目標等結構要素的優化組合,以實現合理化縣鄉事權劃分、均等化公共服務、轉變政府職能、提高鄉鎮現代治理能力的目標,盡早在縣鄉事權劃分領域作出新作為。□本文獲東營市“轉變政府職能提升政務服務效能”主題征文活動一等獎,作者單位:東營市編辦E:YWJ

關鍵詞:調適型 組織結構變革 縣鄉政府事權劃分 東營市endprint