策劃藥概述及藥理學和臨床治療*

賈東明,郭崧,余志軍,沈陽

(1.浙江警官職業學院,杭州 310018;2.浙江省拱宸強制隔離戒毒所,杭州 310010;3.浙江省戒毒管理局,杭州 310010)

在我國,對合成毒品的解釋為:“是相對鴉片、大麻、可卡因等一類傳統毒品而言的用化學原料加上配劑,通過實驗室的方式合成出的毒品。傳統毒品主要取材于天然植物,合成毒品是以化學合成為主的一類精神藥品,它直接作用于人的中樞神經系統,有興奮、致幻或中樞抑制作用。因其是近二十年才在中國出現濫用,并且多發生在娛樂場所,所以又被稱為 ‘新型毒品’或‘俱樂部毒品’。” 而合成毒品(Synthetic drugs)按照《美國合成毒品評估》的定義:“主要指的是ATS類和NPS類毒品。ATS類是指安非他明類興奮劑,如安非他明、甲基苯丙胺、甲卡西酮和快樂丸類物質;NPS類是指非《麻醉品單一公約(1961年)》和《精神藥物公約(1971年)》管制的新型精神活性物質。”[1]

“Designer drugs”一詞出現在19世紀80年代,最早是由Gary 提出[2],Ziporyn 于1986年定義:“通常由小型家庭實驗室合成的,來源于廣泛使用的非處方藥品或化學前體、以及與目錄中藥品結構不同的不違法化合物。[2]”這里的目錄是指1970年美國《管制藥物法案》中的I-IV類藥物目錄。如今,隨著時代變遷,“Designer drugs”一詞也進入中國,在各種文獻資料和媒體中被譯作“策劃藥”、“狡詐藥”[3]、“設計師藥物”、“變制毒品”。最近幾年,我國也不斷出現販賣吸食策劃藥的案例。

1.策劃藥釋義

筆者通過查閱資料和文獻,對策劃藥做出解讀。

1.1 按照韋氏字典、化工及醫學字典的定義

(1)一種人工制成的藥物,用以娛樂的,與非法毒品略有不同,不會被認為是非法的新型毒品。

(2)一種管制藥物(海洛因)的合成版本,通過稍微改變分子結構避免被列為非法藥物。

(3)合成藥物:(如通過遺傳工程)特定的醫療條件下對人體生物化學產生特殊效應。

1.2 策劃藥的定義

1.2.1 結合早期以及WHO、歐盟的解釋,對“策劃藥”做出如下定義

“避免被列為非法藥品,或被檢測出,通過對管制藥物的結構或功能的模仿,由實驗室非法合成的和原藥物的藥理作用類似的化合物,包括新型精神活性物質。”

常模擬的濫用藥物包括芬太尼、氯胺酮、LSD、PCP、安眠酮、甲卡西酮、GHB,以及安非他明的衍生物快樂丸(MDMA)、甲基苯丙胺。策劃藥構成了相當比例的非法藥品市場,歐盟已將“策劃藥”指定為新精神活性物質(NPS)[4]。

1.2.2 廣義的策劃藥還包括

(1)非麻醉用合成化合物的變制品,通過與人體細胞特定的蛋白質和酶的連接改造,為了對抗特殊疾病或不良狀態也被稱為策劃藥。這種藥物可能會根據一個人的獨特的基因組來制備個體化藥物,被認為是醫藥產業的未來。

(2)為了提高運動員運動成績,可能是通過降低濃度或者或避免興奮劑測試陽性而制造的特殊藥物。主要是規避世界反興奮劑機構列表中違禁物質,如提高運動成績的類固醇類似物[5]。

1.3 對策劃藥的解讀

通過對已知活性藥物(母藥)的結構進行修改,可能會產生與“母藥”明顯不同作用的類似物、異構體或衍生物(例如:療效加強或副作用減少),這些新產生的藥物,就是策劃藥。在某些情況下,策劃藥有已知活性藥物相類似的效應,但有可能化學結構完全不同。同時,從策劃藥的發展歷程來看,LSD的出現是個例外,因為它的出現并沒有從母藥的結構修改得來,而是直接合成出來的。

策劃藥在初期是嘗試創建一些更好的在模擬眾所周知的化學品。某些合法的藥物類似物經由大型制藥公司生產,使得藥物更安全,更有效。其中一些是由大學或大型制藥公司實驗室研究合成的療效更為顯著且副較少的合成藥物,但后來被認定為非法使用。由于這些物質的療效和安全性尚未經動物和人體試驗的全面評估,這些藥物的使用可能會導致意想不到的副作用。如今,策劃藥被用來特指人工合成的娛樂性毒品[6]。

2 策劃藥簡史

1970年,美國《管制藥物法案》建立了一個基于醫療用途、易濫用程度、身體或心理依賴風險對物質進行分類來調控物質濫用的框架。這些物質被分為I到V類,I類被認為沒有顯著的醫療用途但具有最高風險和易被濫用,而V類具有一定的醫療用途同時易濫用風險較低。鑒于此法案的高壓態勢,逐漸出現了一些模仿流行的非法藥物的作用而避免監管的化合物。“策劃藥”這一術語就是此時出現的(見本文引言部分),往往是由家庭作坊式的小型實驗室通過非處方藥物或化學前體合成的,這種做法并不違法,因為這些化合物與法案中的藥物結構不同。第一個被認為是“策劃藥”的化合物是卡芬太尼,1979年出現在加利福尼亞,屬于合成阿片類藥物,通過對芬太尼進行結構修飾,模仿海洛因和嗎啡的作用而制成,加入其它添加劑后俗稱“中國白”[7]。

早期的策劃藥主要是由制藥公司用于科研或醫療目的而開發出的。這些化合物的合成和反應過程可以在各種文獻資料中獲得,隨后幾年甚至十幾年后才被作為毒品濫用。例如,默克公司在1912年首先合成出搖頭丸,直到1970年也沒有出現在大街上,真正被大量濫用是在80年代中期。隨著“中國白”和其他芬太尼類似物、以及各類興奮劑的出現和發展,幾十年前的策劃藥逐漸普及,成為我們現在所熟知的合成毒品,包括安非他明的類似物如MDA(亞甲二氧基苯丙胺),METH(冰毒),MDMA(快樂丸)。

《管制藥物法案》規定,政府無權追究策劃藥的占有者、生產者和消費者的責任,除非已將這些新的策劃藥名稱列入其中。隨著策劃藥濫用現象愈發嚴重,1986年《管制藥物類似物強制法案》作為《管制藥物法案》修正案出臺,進一步規定:“任何與I類或II類管制藥物化學結構類似或具有更大的興奮、抑郁、或致幻作用的供人使用的化合物,應被視為I類管制藥物。”為了規避新法案,策劃藥生產商采取了兩種策略:首先,對被列為I類管制藥物的策劃藥繼續加以改造和發展;第二,在銷售策劃藥時,明確標明“本產品不適合人類使用”。這兩種策略,部分上導致了美國合成卡西酮的生產和濫用。

目前,策劃藥的日益流行的因素,與諸如新穎,市場因素,和可獲得性等特性相關。策劃藥外包裝色彩絢麗,名稱誘人,吸引著年輕人進行嘗試。同時,不對購買者進行年齡限制,甚至可通過互聯網購買、將設計藥品營銷為“合法快感”的替代品,誤導消費者認為比傳統的非法藥物安全性和純度更高,這些都極大的促進了消費。

3 策劃藥的分類

策劃藥可通過其精神活性屬性、化學結構或生物標靶進行分類,通常分為四大類(見表1)。目前全球最流行的變制毒品是:浴鹽-卡西酮衍生物,香料-合成大麻素,以及核彈-合成致幻劑。以合成大麻素為例,2016年7月,有33名處于昏昏沉沉“僵尸”狀態的人們在布魯克林周圍被絆倒后送往醫院。紐約時報報道稱,來自血液和尿液樣本的毒理學結果表明,這些受害者服用了輝瑞CP 47,497而設計合成的大麻素類藥物。輝瑞公司于2009年首次獲得該藥物的專利,但從未讓該藥進入人體臨床試驗階段。盡管輝瑞從未對CP 47,497做過任何事情,但該專利的信息是公開的,并且已經被一些人用來開發合成大麻。輝瑞的藥物是以不同名稱銷售的合成品(包括香料、K2等)的根源。

表1 策劃藥分類表

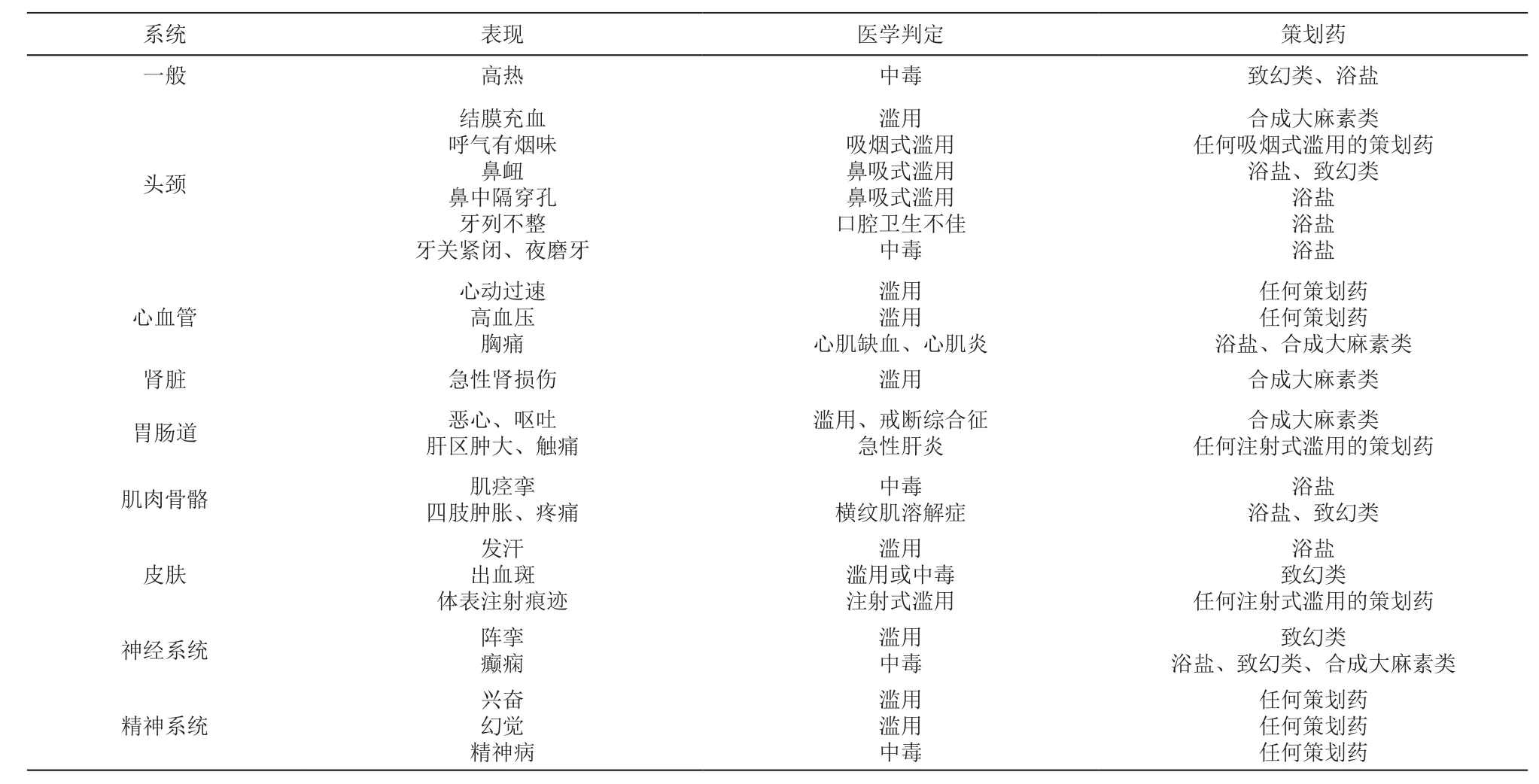

表2 策劃藥濫用表現

4 常見策劃藥的藥理效應

策劃藥多是在地下或作坊式實驗室合成出的,很少或沒有質量控制,無法符合FDA生產藥品的標準,大多數情況下甚至比原來的藥物更危險。因此,可能出現的副作用是就像“俄羅斯輪盤賭”一樣無法預知,出現一個或多個潛在的有害副作用只是一個時間問題,各類策劃藥的死亡案例已經見諸報道。例如,芬太尼最初作為麻醉劑使用,但該藥的策劃藥“中國白”則極其危險,具有過量致命的風險。例如“中國白”起效非常快(1-4min),效應是海洛因的80到1000倍,同時作用持續時間很短 (約30-90min)。安非他明的策劃藥MDMA,通常被制成片劑或膠囊劑,通過興奮和刺激中樞產生幸福感(6-24 h)和感知覺的扭曲,高劑量會導致偏執、壓抑和暴力的非理性行為,以及與LSD類似的幻覺(3-4 h)[8]。

雖然供娛樂用的策劃藥較低劑量就可以出現效果,但單次大劑量或長期服食會導致危險的后果,包括精神疾病、暴力行為、心動過速、高熱、甚至死亡。下面對各類策劃藥的主要代表藥物進行介紹:

4.1 興奮類

4.1.1 藥理效應

大多數興奮類策劃藥是卡西酮的衍生物,卡西酮是天然草藥-洽特草(Khat)的主要活性生物堿。浴鹽成分包括三種:MCAT;MDPV;3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮。卡西酮類的策劃藥實際上屬于ATS類的分支。卡西酮類策劃藥能夠通過促進細胞外遞質的釋放和抑制再攝取,使得多巴胺、去甲腎上腺素、5-羥色胺神經遞質的水平增加。藥理作用包括:警覺性增加,心動過速以及潛在的精神病癥狀,這些作用與安非他命類和可卡因類毒品相類似。

4.1.2 急性臨床表現

大多數興奮類策劃藥采取鼻吸、口服,靜脈或肌肉注射少見,并不適合燙吸或煙吸式吸入。用藥后10-20 min顯效,在45-90 min達到峰值,持續2-3 h, 6-12 h后下降。濫用者常多次吸入以維持預期效果。常見的效應與可卡因、安非他命類相似,如增強精力、警覺性增加、注意力集中、性刺激、移情、健談、情緒增強、興奮和食欲下降[9]。

4.1.3 精神癥狀

濫用者不良影響多為間歇性,急性癥狀主要與合并濫用其他藥物有關。精神病癥狀較為明顯,濫用者會出現偏執、幻覺(視覺多見)和妄想。

4.1.4 生理反應

常見出汗、心悸、肌肉緊張或痙攣、磨牙(牙關緊閉),出自主活動增多(心動過速,高血壓),鼻衄,鼻腔、口腔、咽喉疼痛。

神經系統和心血管系統的毒性包括:誘發心律失常、心肌炎;由于大量出汗,電解質丟失,以及抗利尿激素分泌增加所導致的低鈉血癥;嚴重的腎臟損害,包括酸中毒與橫紋肌溶解導致急性腎功能衰竭;死亡(MDPV導致)。

除了卡西酮的作用之外,摻雜物也可能會在不良反應中扮演重要角色。對浴鹽的成分分析發現,浴鹽中還摻雜了苯佐卡因、利多卡因、普魯卡因、咖啡因,甚至可卡因、安非他明、氯胺酮、哌嗪類等物質,這會使效果增強,同時也導致交感神經作用增強、心律失常危險性增加。戒斷癥狀包括:疲倦,失眠,注意力不集中,煩躁,抑郁,和鼻塞。長期反復濫用會導致耐受和成癮。

4.2 大麻素類

4.2.1 藥理效應

大麻素主要是指THC(CB1受體部分激動劑,主要作用于中樞神經系統),合成大麻素最早出自于大學的實驗室供科研用。相比THC,合成大麻素往往有更強的CB1激動作用和更長的半衰期,所有這些都可能會導致更嚴重的大麻素樣毒性。同時,合成大麻素在組成和濃度方面變異性較大,這也增加了毒性風險[10]。

4.2.2 急性臨床表現

合成大麻素主要是通過吸煙式吸入濫用,口服或鼻吸較少見。急性效應與大麻類似,包括情緒改變、結膜充血,心動過速。用藥后10min內顯效,2-6h后消退。

4.2.3 精神癥狀

包括焦慮、煩惱、思維不清、激動不安、偏執、妄想。報告表明,合成大麻素可以誘發急性精神癥狀,可能與濫用者精神病家族史生物易感性以及原有慢性精神疾病惡化相關。精神病性癥狀能持續相當長時間,從1周到5個月不等。

4.2.4 生理反應

一些大麻濫用者會使用合成大麻素作為替代,用于消除大麻的戒斷癥狀,這說明合成大麻素和THC之間的具有交叉耐受性。當大麻無法獲取時,合成大麻素的出現足以替代大麻。合成大麻素的戒斷癥狀以及依賴綜合征,與大麻類似。

常見的副作用包括口干、頭暈、頭痛,其他包括出汗、顫抖、肌張力障礙、呼吸困難。合成大麻素濫用者會出現心動過速,可能由于外周血管阻力降低,導致心臟需要通過增加心率維持心輸出量,而不是由于直接的交感神經的作用導致。心動過速可能伴有高血壓和胸部疼痛,后果較為嚴重。顯著心動過緩伴胸痛也有報道。

一些合成大麻素化合物(特別是JWH-018、JWH-073和AM-2201)可能會導致大麻素劇吐證。“大麻素劇吐證”是一種慢性疾病,特征是長期濫用者會經歷嘔吐和腹痛緩解反復發作,用熱水沐浴或淋浴可緩解癥狀。然而,普通大麻使用者患劇吐證卻很罕見。在某種程度上,合成大麻更容易引起惡心、嘔吐等癥狀,有助于鑒別合成大麻素和普通大麻兩者中毒表現。

嚴重的毒性反應包括癲癇發作、急性腎功能衰竭,心肌梗死。偶見心肌缺血和極度焦慮導致自殺的死亡報告。

4.3 致幻類

4.3.1 藥理效應

致幻類策劃藥的流行始于1991年Alexander Shulgin的一本書:《PIHKAL-化學的愛情故事》,“PIHKAL”是“我熟知而深愛的苯乙胺”一句話的縮寫,這本書詳細記述了超過200種迷幻化合物的合成方法。作者首次描述了“2C”系列的致幻苯乙胺;“C”代表苯環和氨基的兩個碳分子。這些化合物與MDMA有相似的結構,并通過刺激5-羥色胺分泌,產生幻覺。25I-NBOMe是2C系列中較新的衍生物,是5-羥色胺2a受體高度親和力的激動劑。

4.3.2 急性臨床表現

致幻類策劃藥多以液體和粉末形式售賣,多見口服或舌下含服,鼻吸不常見。一次量約0.1克,用藥20分鐘后達到峰值,持續3-13小時,少數能持續數天。致幻類策劃藥癥狀與5-羥色胺類致幻劑如酒石酸麥角酰二乙胺或賽洛西賓相似。濫用者出現不同程度的幻覺、人格解離。

4.3.3 精神癥狀

除了出現視覺和聽覺幻覺外,很多濫用者都有強烈的心理體驗后果,包括譫妄、躁動、易激惹、偏執、煩躁不安、自殘行為,促使他們不得不就醫。有些人會出現以“興奮性精神錯亂”為主要表現的交感神經中毒綜合征,表現為狂躁、攻擊性和暴力行為。美國一例21歲的男性司機在攝入25I-NBOMe后,突然暴怒,將車停在路旁,破壞車輛的內部構件后死亡[5]。

4.3.4 生理反應

一般包括心動過速、高血壓、瞳孔散大、反射亢進、陣攣、癲癇發作。嚴重的毒性反應包括高熱、肺水腫、死亡。

5 策劃藥檢測

由于策劃藥異質性較大,更新快、化學成分、含量,濃度等都可能會不同,尿液或血清毒理學檢測并不能篩查出所有的策劃藥,對診斷和監測提出了一個巨大的挑戰。假釋人員可能通過使用策劃藥代替毒品來體驗快感,同時由于無法檢測出而逃避司法監管。除了加強實驗室對未知結構策劃藥的檢測手段外,應當及時上報各類檢測出的物質并匯總成表,為臨床醫生快速識別中毒癥狀以及緊急救治提供便利[11]。

臨床醫生可以基于病人的表現為尋找線索,有助于鑒別策劃藥物使用(見表2)。例如,結膜充血是合成大麻素以及其他大麻類的中毒指證。

對策劃藥濫用者的常規問診和SUD(精神活性物質使用障礙)問診相似,記錄尿檢結果、濫用的策劃藥名稱、使用頻率,使用方式,和主觀影響,同時常規實驗室檢查還應根據濫用者癥狀檢測血液、心肌酶、肌酸激酶指標。

6 急性中毒以及戒斷綜合征的處置

策劃藥物急性中毒沒有特定的解毒劑。口服活性炭療效并不明顯。大多數非精神癥狀具有自限性,支持治療一周即可。心理不適或者急性中毒,如焦慮,激越,或妄想癥患者,需住院將其安置在安靜的環境中溫和處置。合成大麻素類和致幻類策劃藥中毒導致的精神病需要被監護治療。可使用苯二氮卓類藥物治療焦慮、激越和癲癇發作。抗精神病藥物由于降低了卡西酮和苯乙胺類的策劃藥物的癲癇發作閾值,只能作為二線藥物[12]。在患者有明顯的焦慮不安、可能會傷害自己或醫療人員時則需要使用鎮靜劑。

突然停用興奮類和致幻類策劃藥物不會引起嚴重的生理后遺癥。突然停用合成大麻類策劃藥物則可導致停用大麻相似的戒斷癥狀,如惡心、煩躁。這些都不會不危及生命。患者可以進行支持治療,如果停藥后,明顯的精神癥狀持續超過一周以上,應對患者認真診斷,確定是否患有原發精神障礙,并采取相應治療措施。

中毒患者監護時應進行脈搏血氧儀和心臟連續監測,靜脈輸液保證尿液指標正常,防止脫水,對橫紋肌溶解癥患者進行早期干預防止急性腎功能衰竭。處理攝入多種(興奮和抑制)策劃藥的患者時要密切關注其精神和心血管狀態的變化[13]。

7 策劃藥的成癮治療

對大眾,尤其是年輕人應當加大力度告知策劃藥潛在的風險,同時鼓勵選擇健康的娛樂方式,為成癮者提供準確的信息,幫其做出最佳決策改變行為方式。醫療人員應參與到患者主動解決成癮疾病的過程中,促使病人恢復而不是指責病人,除了醫學治療急性病、減少殘疾外,在條件允許情況下可以尋求更具體的成癮治療方法,包括如個人和團體輔導認知行為療法,動機增強治療,12步自助小組等行為療法[14]。對于青少年可以制定家庭治療方案。使用藥物治療策劃藥成癮尚缺少科學數據。

8 結語

策劃藥來源于合成毒品,是在傳統的合成毒品基礎上通過對化合物分子結構進行改造,制成新的化合物,從而規避法律披上了合法的外衣,甚至由毒品變成了“商品”。策劃藥制作簡單,價格低廉,加之大眾對此類毒品防范能力較弱,過去的十幾年里,尤其是年輕人當中迅速流行,引發世界各國政府關注。策劃藥檢測方法滯后,不良反應較為常見,會出現精神病性反應,醫學治療主要是支持性治療,苯二氮類藥物有效。但對于策劃藥成癮的綜合治療應當建立一個支持性結構,包括任何協助成癮病人受損的功能恢復正常的醫療和社會支持。

[1]Urban D J, Roth B L. DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs): Chemogenetic Tools with Therapeutic Utility [J].Annual Review of Pharmacology & Toxicology, 2015, 55(1):399.

[2]Weaver M F, Hopper J A, Gunderson E W. Designer drugs 2015: assessment and management [J]. Addiction Science & Clinical Practice, 2015, 10(1):8.

[3]劉維勤, 劉志民. 策劃藥——不容忽視的隱患[J]. 中國藥物依賴性雜志, 1991(1):10-11.

[4]Liechti M. Novel psychoactive substances (designer drugs): overview and pharmacology of modulators of monoamine signaling [J]. Swiss Medical Weekly, 2015, 145:w14043.

[5]Dean B V, Stellpflug S J, Burnett A M, et al. 2C or not 2C: phenethylamine designer drug review [J]. Journal of Medical Toxicology, 2013, 9(2):172-178.

[6]German C L, Fleckenstein A E, Hanson G R. Bath salts and synthetic cathinones: An emerging designer drug phenomenon [J]. Life Sciences,2014, 97(1):2-8.

[7]Kelly J P. Cathinone derivatives: a review of their chemistry, pharmacology and toxicology [J]. Drug Testing & Analysis, 2011, 3(7-8):439.

[8]Gunderson E W, Kirkpatrick M G, Willing L M, et al. Substituted cathinone products: a new trend in “bath salts” and other designer stimulant drug use [J]. Journal of Addiction Medicine, 2013, 7(3):153-162.

[9]Baumann M H. Awash in a sea of ‘bath salts’: implications for biomedical research and public health [J]. Addiction, 2014, 109(10):1577.

[10]Gunderson E W, Haughey H M, Aitdaoud N, et al. A Survey of Synthetic Cannabinoid Consumption by Current Cannabis Users[J]. Substance Abuse,2014, 35(2):184-189.

[11]Zamengo L, Frison G, Gregio M, et al. Determination of illicit drugs in seized materials: Role of sampling and analysis in estimation of measurement uncertainty [J]. Forensic Science International, 2011, 208(1-3):108.

[12]Yaméogo N V, Seghda A, Kagambèga L J, et al. Neurological complications of infective endocarditis in Burkina Faso. Clinical features,management and evolutionary profile [J]. Annales De Cardiologie Et Dangéiologie, 2015, 64(2):81-6.

[13]Gunderson E W, Kirkpatrick M G, Willing L M, et al. Intranasal substituted cathinone “bath salts” psychosis potentially exacerbated by diphenhydramine [J]. Journal of Addiction Medicine, 2013, 7(3):163-168.

[14]Hasin DS, Stinson FS, Ogburn E, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV alcohol abuse and dependence in the United States:results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions [J]. Archives of General Psychiatry, 2007, 64(7): 127-132.