生于90年代

張宇欣

據2010年第六次人口普查,90后的總人口數是1.74億。不過,大眾文化語境里的“90后”是個非常微妙的窄化概念,指的其實是生于1990年代初的人;小幾歲的,自然該去趣味迥異的95后群體尋求認同。姑且同意這一以90后為中心的缺乏科學依據的分法吧,畢竟人人心中自有審美鄙視鏈:看《灌籃高手》和《喜羊羊與灰太狼》長大的,怎么能說是同代人呢。

生于90年代初意味著什么?北京大學市場與媒介研究中心的“90后系列研究”里描述,這代人多是獨生子女,有著相對開明的家庭環境、充分的物質與精神支持和更平等的話語權,網絡賦權的表達和選擇自由被延續到了他們的現實生活。

易觀智庫和騰訊QQ做過一份《中國90后青年調查報告》,結論是,90后有高度的自我認知和豐富的自我體驗,強調個人自由的實現和自己的命運,對權威的接受度減小,是最有自主意識的一代人。

大數據直觀地展示了90后的自我程度:日常購物時,77.3%的90后會注重自我喜歡;選擇伴侶,最重要的因素是性格品行(46.1%)和共同語言(25%),“父母喜歡”只占2.2%;選擇工作,最看重發展前景(24.1%)、自己興趣(21.3%,這點大大高于80后的11.7%)、薪酬待遇(18.4%),專業對口(2.8%)排最后。

但行為自我的背后依然有抹不掉的焦慮,包括更大的就業壓力、更固化的社會結構、更高的房價,還有獨在異鄉為異客的心酸。據淘寶發布的《2017中國空巢青年圖鑒》,獨自在大城市打拼的90后空巢青年有3000萬以上。重壓之下,很多人向往流浪。以“世界這么大,我想去看看”為理想,90后成了最愛跳槽、辭職旅行、創業的一代人,放下循規蹈矩的工作,逃離為他人干活的牢籠。據2015年的數據,90后平均工作時長為18.5月,比80后要少8個月。青年人就是要活得生動,正如陳獨秀先生百年前所說,青年“如初春,如朝日,如百卉之萌動,如利刃之新發于硎”。

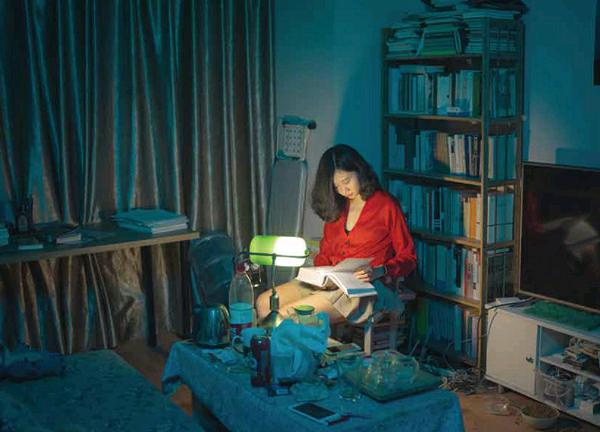

2017年過去帶來的一個巨變是,所有的1990年代生人都成年了。攝影師張景然聚焦生于90年代初的青年人,踏入他們的家中拍攝他們不常示人的狀態。這些90年代初的青年人漸漸步入而立之年,即將成為這個社會的中堅力量,所有的壓力向他們撲面而來。他們中的大部分往往因為太過平凡沒有得到社會關注,但他們的新觀念、新想法、新的生活精神,應該被大家看到。

他們,心向未來,即是未來。