用數據說話:區域教學質量評價中的技術改進①

曹建軍

摘要學科教學質量評價的診斷功能對于規范學科課程實施、提高學科教學質量具有重要價值。區域教育評估者要提高實證研究設計與數據處理能力。雷達圖、指數表、分組圖有利于多途徑深入能力維度分析,準確發現教學問題;以學科素養為中心內容的評價則為教師改進教學提供了抓手;評分項分數解釋法為數據的深度開發與利用提供了可能。

關鍵詞教學質量評價;雷達圖;指數表;分組圖;學科素養;評分項分數解釋法

中圖分類號G63

文獻標識碼B

文章編號1002-2384(2017)09-0022-04

學業水平測試的目的并非只為給出成績來評價學生的發展水平,它的主要功能還包括評價學科的學和教,即利用學生學習情況間接評價教師的教學情況,提出改進教學的建議。這種診斷功能對于規范學科課程實施、提高學科教學質量具有重要價值。定量分析由于其準確性與確定性,在學科診斷中尤其不可或缺。這就要求區域教育評估者要樹立實證分析思想,不斷提高實證研究設計與數據處理能力,努力做到用數據說話。

一、多途徑深入能力維度分析,準確發現教學問題

能力維度分析是學科評價能力立意的必然要求。在測試中,我們不僅會從知識維度,也會從“了解、理解、掌握、運用”四個由低到高的能力層次進行考查。通過數據整理,我們就可以在知識和能力兩個維度較為全面地了解情況。

1. 運用“雷達圖”進行直觀對比

“雷達圖”是將測試各內容分析所得的數字或比率,就其比較重要的項目集中畫在一個圓形的圖表上,來表現各項測試內容的情況,能比較直觀地反映各項指標的變動情形及其好壞趨向。因此,借助“雷達圖”可以直觀地對知識的不同領域、能力的不同層次進行優劣分析與對比。

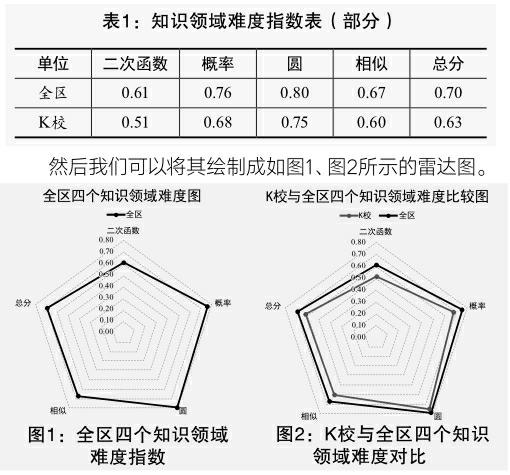

(1)知識維度

例如:某次測試對“二次函數”“概率”“圓”“相似”四個知識領域進行考查,由于各知識領域總分不同,為了便于比較,可以將具體分值轉化為難度系數(即得分÷總分),于是得到如下 “知識領域難度指數表”(見表1)。表中數值越大,說明學生在這一領域的水平越高。

由圖1可知,全區學生對四個知識領域的總體掌握情況較好,但不同領域表現不均衡。學生對“圓”的內容掌握最好,“概率”也較好,但“相似”與“二次函數”的內容則相對較弱,而這兩塊內容都是學業水平測試最重要的內容之一,這說明平時的教學還沒有達到課程實施的要求。

通過圖2,我們還可以將學校與學校、學校與全區的情況進行直觀對比,發現差距。由圖2可知,K校在“圓”這一知識領域發展較好,但各領域的發展水平都低于全區水平。

(2)能力維度

例如:某次測試從“了解、理解、掌握、運用”四個由低到高的能力層次對某一知識領域進行考查。由于各能力層次總分不同,為了便于比較,同樣將具體分值轉化為難度系數,于是得到“能力維度難度指數表”(見表2)。表中數值越大,說明學生在這一層次的能力水平越高。

由圖3可知全區學生在該知識領域的了解、理解能力水平發展較好,但掌握水平發展不夠,運用水平尤其欠缺,未來教學工作中能力發展的任務較重。

由圖4可知S校學生在“運用”層次的能力水平與全區水平相近,其余層次的能力發展水平都要高于全區水平。

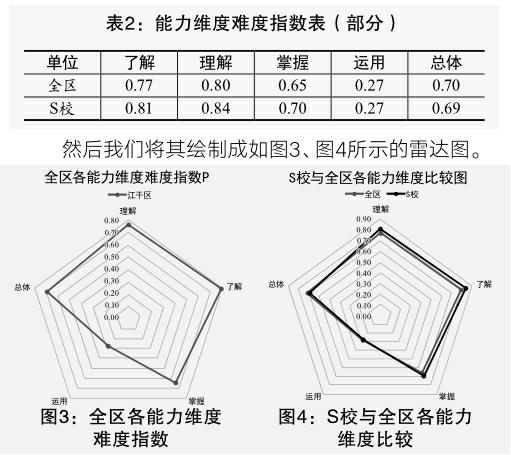

2. 運用“指數表”進行初步分析

用“雷達圖”可以直觀反映整體中各部分的發展水平和優劣,但如果要進行深入分析,仍需借助“指數表”(此處系指“能力維度難度指數表”)。如在某次測試中,經數據整理制作了“能力維度難度指數表”(見表3)。

分析“指數表”有如下發現—

一是各能力層次的總體情況(即縱向分析)。“了解”層次各校數值比較接近,所以差異不明顯;“理解”層次各校水平也較接近;“掌握”層次大部分學校的難度系數都在0.8以上,說明全區總體水平較好,但差異較顯著;各校“運用”層次的數值相比前三個層次較低,說明全區總體水平欠佳,且各校差異也較顯著。

二是學校在各層次的發展情況(即橫向分析)。由于“了解、理解、掌握、運用”這四個層次的難度是從小到大排列的,而大部分學校各自在四個層次上的差異并不特別明顯,可見發展都較為均衡。但“運用”層次與前三個層次還有一定差距,所以各校要加強學生運用能力的培養。

三是其他異常現象(實際是橫向分析中發現的問題)。進一步分析,我們還可以發現“理解”與“掌握”兩層次出現倒掛現象,即學生在能力要求較高的“掌握”層次得分高,而在能力要求比較低的“理解”層次反而得分低。這一方面說明教師對知識技能的掌握落實情況較好,但從另一方面也體現了部分教師對概念理解教學的重視程度不夠。對表中數據進一步分析可知,倒掛現象甚至還發生在生源優質學校,可見這是普遍現象。這也說明許多教師對如何促進學生理解的教學研究還不太到位,因此,亟須區級層面對此加以引導,這顯然也是課程實施中需要研究的基本問題。

3. 運用“分組圖”深入明確問題

將全體學生按水平差異(如測試得分)由低到高平均分組,仍按“了解、理解、掌握、運用”四個能力層次分別計算各組難度系數,并畫出折線圖,得到“不同水平能力分組難度情況圖”(見圖5)。圖中每一條折線代表某一能力層次各組的難度系數變化情況。 endprint

endprint

有了分組圖后,則更能直觀說明前面所說的倒掛現象。在圖5中,除水平最差的第一、二組外,其余小組的學生在這兩個層次都不同程度出現了倒掛現象,且水平越高越明顯。另外,隨著學習水平的提高,各組的理解水平并沒有提升太多。

結合平時的調研等定性研究手段可知,這一“奇怪現象”在日常教學中并不奇怪,這是由于教師在教學過程中重視技能教學,忽視技能背后概念的理解,即教師希望通過反復操練來矯正學生對概念的理解。這種教學方式在短期內確實能提高學生的解題能力和考試成績,但從長遠的角度看,存在著很大的弊端。解決以上問題,需要教師轉變教學觀念,重視概念教學,設計促進學生理解水平提升的教學活動。

二、以學科素養作為評價中心內容,為教師改進教學提供抓手

教育評價不應單純地評價學生掌握知識的“多寡”和技能的“高低”,而應以學科素養作為評價的中心內容,著眼于學生的終身可持續發展。

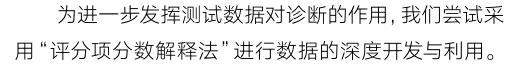

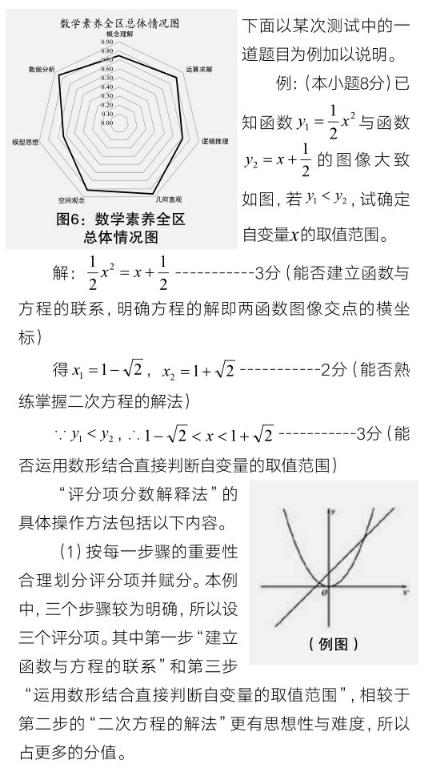

比如:在一次七年級數學學業水平測試中,我們根據學期課程目標,確定本次測試主要從概念理解、運算求解、邏輯推理、幾何直觀、空間觀念、模型思想、數據分析等七個方面對學生的數學素養進行考查。其中,又根據本階段課程目標的重要程度,將概念理解確定為核心素養,將運算求解與模型思想確定為重點素養,將邏輯推理確定為次重點素養。我們根據測試結果建立雷達圖(見圖6),對全區以及各個學校的學生數學素養進行評價,以改進數學教學。例如:從全區情況來看,學生在運算求解這一本學期重點素養上表現優秀,在幾何直觀、空間觀念、數據分析這些非重點素養上也表現較好,但學生在概念理解、模型思想這兩個重點素養與邏輯推理這一次重點素養上仍有較大發展空間。

關注學科素養的評價使我們對教學的改進更有針對性,因為學科素養其實是學科教學的目標點,與知識相關,更是能力的顯化。這讓教師對課程實施有了明確的抓手,更易于操作實施。

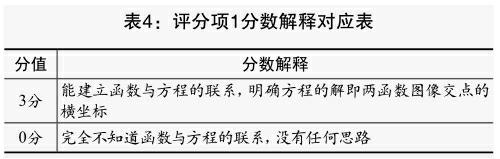

三、采用“評分項分數解釋法”,加強數據的深度開發與利用

(2)建立評分項分數解釋對應表。這樣通過分值與學生學習情況的對應分析,既有助于診斷學生的發展水平,又能評價教師的教學,即利用學生學習情況間接評價教師的教學情況,提出改進教學的建議。如例題中評分項1可以建立如下評分項分數解釋對應表(見表4)。

(3)根據測試數據形成評分項得分分布表,診斷全區的學與教情況;形成各校關鍵得分點得分分布表,診斷各校學與教情況;形成分數解釋總表,明確診斷學生的學習情況。例如:某位學生得5分,可由分數解釋總表對應得出其學習情況是“能建立函數與方程的聯系,能熟練掌握二次方程的解法,但完全不會數形結合解決自變量的取值問題”。這樣教師可以進行更有針對性的矯正,實現真正的因材施教。

我們為了追求測試數據價值的最大化,在一次測試中采用評分項分數解釋法給整份試卷設置了73個評分項,相當于給每個學生、每個班級、每所學校提供了一個有73個項目的“診斷報告”,這些數據為學校對學生的學和教師的教的評價提供了精準研究的可能。這也是我們的教學研究從基于經驗的判斷到基于數據的分析的一種重要嘗試。

注釋:

① 本文系浙江省杭州市2016年度教育科學規劃課題“基于動態問題鏈的‘雙徑共振數學教與學的研究”(課題編號:16G0313)的研究成果。endprint