民營經濟的發展擴大了城鄉居民收入差距嗎

黃乾+江鑫+向國成

摘要:本文以農村勞動力進城務工為切入點,通過理論分析,認為隨著中國整體民營經濟的繁榮發展,城鄉民營經濟發展差距內生擴大,可能導致城鄉收入差距呈現先擴大后縮小的倒“U”形變化趨勢。以中國2000—2013年省級面板數據為樣本,借助工具變量,運用兩階段最小二乘法(2SlS)進行計量檢驗,證實了上述倒“U”理論假說。同時,考慮區域經濟發展差異性,對樣本數據分東、中和西部區域組進行檢驗,實證進一步發現:(1)東部區域,民營經濟總體發展水平與城鄉民營經濟發展差距均導致城鄉收入差距呈現倒“U”形變化趨勢;(2)中、西部區域各自民營經濟總體發展水平均導致城鄉收入差距呈現倒“U”形變化趨勢,但城鄉民營經濟發展差距都正向地擴大了城鄉收入差距,且西部邊際擴大效應大于中部區域。

關鍵詞:民營經濟;兩階段最小二乘法;城鄉收入差距

文獻標識碼:A文章編號:100228482018(01)001313

一、 引言及文獻綜述

改革開放以來,隨著社會主義市場經濟體制改革的不斷深入,民營經濟已成為中國經濟增長的重要主體,對中國經濟發展的貢獻顯著提高。根據《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》對非公有制經濟的稅收等經濟貢獻數據的官方表述,在2015年,非公有制經濟已占國內生產總值的比重超過60%,稅收比重超過50%,新增就業比重超過90%,在支撐增長、增加稅收、擴大就業、促進創新等方面發揮著越來越重要的作用,而根據全國工商聯研究室原主任陳永杰[1]的數據推算,民營經濟、非公有制經濟和私營經濟對整個國家稅收的總體貢獻,不是小于而是明顯大于上述數據反映的貢獻。與此同時,我國居民收入差距卻持續擴大,并始終居高不下。由統計局數據看,我國基尼系數由2003年的0479持續擴大到2008年的0491,后雖于2014年回落至0469,但仍遠高于04的國際基尼系數警戒線,如果將王小魯[2]認為的巨額隱性收入計算在內,基尼系數無疑更高。而且Benjamin等[3]、Guanghua Wan等[4]做了大量實證研究表明,我國持續擴大的收入差距在很大程度上表現為不斷擴大的城鄉收入差距。

由此可知,當前中國民營經濟繁榮發展的同時,整個國民收入差距,尤其是城鄉收入差距始終居高不下甚至持續擴大。因此,當前的經濟發展狀況引出了一個典型的所有制悖論:若繼續強調以公有制為主體的基本經濟制度,民營經濟的發展會受壓制,造成效率損失;若放棄長期堅持的公有制主體地位,又似乎會擴大收入差距,動搖社會主義的根本方向此悖論見魏杰2014年在《經濟問題探索》雜志第6期發表的論文《民營經濟與共同富裕的邏輯統一》。。如何破解這一難題,學界爭論激烈,但并未達成一致共識。

那么在此經濟發展所有制“悖論”爭議背景下,民營經濟的發展真的擴大了城鄉居民收入差距嗎?以理論解釋和經驗數據驗證二者之間的現實關系,無疑對于破解此悖論及清除社會主義市場經濟繁榮發展道路上的思想障礙,具有顯著的現實指導意義。此外,存在一定數量對農業生產和農民生活進行補充的代銷、初級農產品加工等農村民營經濟成分,這對農業生產和發展農村經濟是必要的。但是,當社會化大分工程度日趨提高,在城市分工網絡、市場規模及集聚經濟效應均遠大于農村的情況下,相對于發展有限的農村民營經濟成分,城市民營經濟的發展無疑更快。因此,在其他條件不變時,且控制(或者說剔除掉)了總體(主要是城市區域)的民營經濟發展對城鄉收入差距的影響后,我們著重論證分析了城鄉民營經濟發展的差異性與城鄉收入差距的關系。

經濟增長和收入分配兩大領域的研究歷來是經濟學研究重點,而城鄉收入差距是居民收入差距的重要構成部分,因此大量學者從不同角度對城鄉收入差距進行了研究,此類研究不勝枚舉,本文并不贅述。然而,分析城鄉收入差距變化的影響因素時,不僅需要考慮中國以民營經濟為重要組成部分的市場經濟發展背景,亦需重視中國由城鄉二元經濟結構內生的城鄉民營經濟發展差距的現實。已有研究即便稍有提及,也多是從市場經濟、經濟所有制成分、收入差距的整體角度來予以論證,而沒有分城鄉和區域差別予以具體剖析。陸銘和陳釗[5]認為,非國有經濟的繁榮發展加劇了市場競爭強度,提高了城市企業的生產效率和工資水平,擴大了城鄉收入差距,但其只是將非國有經濟作為影響城鄉收入差距的控制變量而沒有進行深入剖析。林毅夫和劉明興[6]及陶然和劉明興(2007)[7]認為,民營經濟的人力資本邊際回報率遠高于國有經濟,隨著非國有化進程的快速推進,高人力資本的城市居民收入水平更高,提升速度更快,城鄉收入差距趨于擴大。然而,此分析,顯然沒有考慮農村本身邊際勞動生產率提高所帶來的農村經濟增長和居民收入增加等因素。張維迎[8]及鄧偉和向東進[9]認為,民營經濟越繁榮,越有利于資源的有效配置,就業機會越大,居民收入差距越小。同時,鄧偉[10]從城市行政級別的角度出發,對經濟所有制和中國城市間居民收入差距進行了剖析。他認為,國有經濟如果追求利潤最大化,將集聚在行政級別較高的城市,這將造成城市間收入差距擴大;如果其經營目標強調一定的社會責任感和公共目標,向各個低行政級別的城市分散,這有利于縮小城市間居民收入差距;而民營經濟較少受企業尋租和城市行政級別困擾,更追求經濟效率和利潤最大化目標,因此更有可能向資本邊際報酬遞增、集聚經濟較大的城市集聚,這有利于縮小城市間居民收入差距。但是這種分析,沒有考慮城鄉民營經濟發展內生的二元制發展差距。魏杰和施戍杰[11]認為,民營經濟的發展和共同富裕是邏輯統一的,認為大力促進民營經濟發展的同時,要從等價交換的規則公平、剩余積累的機會公平、剩余索取的權利公平三個方面構建社會公平正義的保障體系。此外,從市場經濟角度出發,李雷生[12]指出,市場經濟的運行以按要素分配為根本,由于個人所掌握的知識、技能、機遇及擁有的生產要素不同,其收入也不同,即收入分配不公平是市場經濟的必然現象。但是,這類分析,沒有回答市場經濟體制引發的收入分配不平等的程度問題,這需要考慮到市場自身調節機制及政府收入分配調節機制的影響。endprint

本文在已有研究的基礎上,展開的分析包括:(1)從理論邏輯推理上,綜合分析了民營經濟發展引出的“市場競爭擴大效應”、“穩定器縮小效應”、“就業拉動縮小效應”及“劉易斯縮小效應”對城鄉居民收入差距的影響,并以動態變化視角綜合分析四者力量的此消彼長,避免以偏概全地得出命題假說;(2)城鄉居民收入差距的影響因素眾多,但在城鄉二元結構、市場競爭演化及剩余農村勞動力進城務工的現實條件下,整體民營經濟繁榮發展及由此引致的城鄉二元制民營經濟發展差距究竟如何影響城鄉收入差距,是否呈現非線性的影響關系?這是本文的研究重點。

本文結構安排如下:第二部分主要闡釋二者之間的經濟學邏輯并提出命題假說,第三部分是計量數據的整理、指標及模型的構建,第四部分為計量回歸結果的展示及說明,第五部分為結論及政策建議。

二、 理論邏輯及假說

民營經濟的繁榮發展以四大機制影響城鄉居民收入差距。首先,勞動者工作技能和初始要素擁有多寡是決定居民收入高低的關鍵因素,而城鄉勞動力綜合素質差距較大是不爭的事實。在市場經濟體制下,民營經濟成分占比越高,市場競爭越激烈,因城鄉勞動力綜合素質差距導致的城鄉居民收入差距可能越大,本文將其界定為“市場競爭擴大效應”。其次,市場機制自身派生出來的收入穩定器機制及政府實施的收入分配干預機制,可能又有利于抑制持續擴大的城鄉收入差距,本文將此界定為“穩定器縮小效應”。第三,民營經濟能夠極大地帶動就業,能夠為農村剩余勞動力進城務工提供更多的就業機會和崗位,進而提高進城農民工收入,本文將此界定為“就業拉動縮小效應”。最后,根據劉易斯二元經濟理論,剩余勞動力的轉移能夠進一步提高農村邊際勞動生產率,增加農村人均收入,同時城市繁榮能帶動農村協同發展,促進農村勞動生產率提高和農民增收。本文統一將其界定為“劉易斯縮小效應”。因此,民營經濟發展如何影響城鄉收入差距,需審慎分析這四大效應的綜合作用,而城鄉民營經濟發展差距內生于城鄉二元制結構變化,需要在城鄉二元結構、市場競爭演化及剩余農村勞動力進城務工的框架下,以此四大效應為基礎來動態分析城鄉民營經濟發展差距對城鄉居民收入差距的影響。

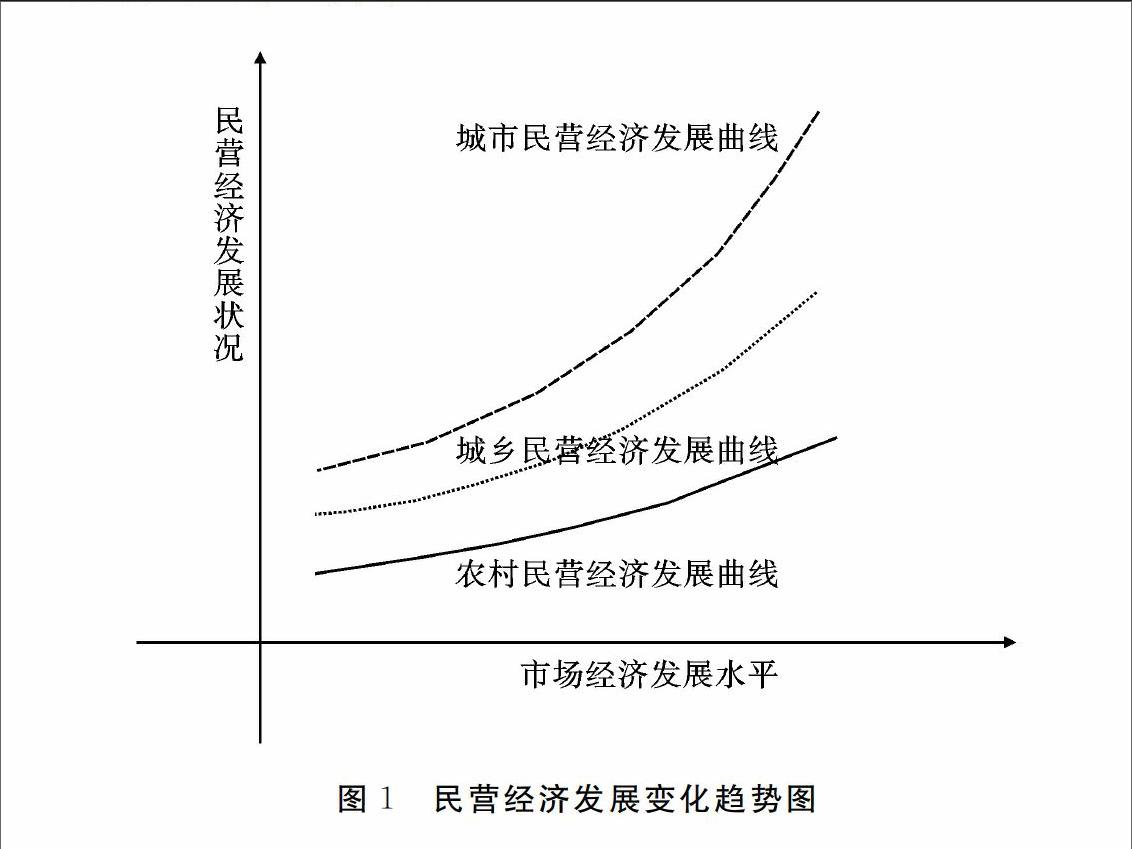

外生條件的極大差異決定了城鄉民營經濟發展差距的急劇擴大。蔡繼明[13]及李伶俐等[14]認為,由于城市擁有發達的基礎設施和便利的生產條件,政府和投資者更傾向于選擇將比較優勢突出、先進生產要素密集的二、三產業布局在城市,而農村布局的多是農業和與農業有關的低附加值產業。此外,陸銘和陳釗[5]、馬光榮和楊恩燕[15]、陳斌開和林毅夫[16]認為,中國既有的城市偏向型發展戰略決定了城市經濟發展地位遠高于鄉村。同時,民營經濟成分以追求經濟效率和利潤最大化為最終目標,相比農村,城市區域在資本邊際報酬遞增、集聚經濟效益方面具有絕對優勢,再加上城鄉外在基礎設施及潛在行政地位的巨大差距,決定了民營經濟的發展更偏向于城市。事實上,中國的民營經濟成分絕大部分集中于城市據中國工商總局統計資料計算,在2010、2011、2012年,私營企業戶數在城鎮和農村的戶數分布比率分別為977∶23,975∶25,971∶29。因此,可以認為,民營經濟的發展基本等同于城市區域民營經濟的發展。。因此,我們認為,隨著中國經濟發展水平持續提高,盡管民營經濟整體發展越發繁榮,但是這主要是由城市民營經濟發展所推動的,而城鄉民營經濟發展差距可能在趨向于擴大,具體變化趨勢,如圖1所示。

民營經濟發展越繁榮,市場競爭越激烈,市場競爭機制內生的因素可能會急速擴大城鄉收入差距。市場經濟體制下,推崇能力,重視效率,追逐利潤是市場經濟活動的基本目標。張維迎[8]、李雷生[12]及張義博和劉文忻[17]研究表明,在民營經濟成分占絕對比例的市場經濟體制內,市場競爭越激烈,獲得高工作報酬的勞動力綜合素質(包括初始要素資源占有多寡)就越關鍵,而作為經濟增長最重要的參與者,勞動力的綜合素質千差萬別,其生存起點不同,所掌握的知識和勞動技能、機遇及擁有的生產要素等也不盡相同,決定了收入分配不平等是市場經濟發展的必然現象。肖文濤[18]我們特別強調:(1)農村居民在外生劣勢明顯的情況下,不排除有通過自身努力奮斗,獲得一技之長,從而收入顯著提高的案例,但畢竟少數;(2)農村家庭傾其所有,重視對子女的人力資本投入,可能會“寒門出貴子”,但是“貴子”后來基本生活在城市,在其他條件不變情況下,反而可能擴大了城鄉收入差距,但對整個社會而言,是一種進步;(3)城鄉戶籍管制下,進城農民工與城市原住民在享受城市公共服務方面存在差異,可能強化了二者收入差距。認為,城市和農村居民因家庭、社會公共資源差距(尤其是受教育資源的巨大差距)所帶來的個人能力和綜合素質差距較大,在推崇能力、效率至上的市場經濟體制下,隨著民營經濟急劇發展帶來的日趨強化的競爭效應,農村居民因相對較低的個人綜合能力將處于競爭劣勢地位,不得不處于收入獲得的底層。因此,因市場競爭效應的存在,城市民營經濟發展越繁榮,在其他條件不變時,市場競爭可能推動了城鄉居民收入差距擴大,而伴隨著民營經濟繁榮發展而擴大的城鄉民營經濟發展差距,在其他條件不變時,可能同樣也擴大了城鄉居民收入差距。

但是,隨著民營經濟發展的持續繁榮,有利于抑制城鄉收入差距擴大的影響因素也無處不在。(1)市場自發調節收入分配的穩定器機制,譬如稅收機制、轉移支付機制,以及政府的二次收入分配調節政策等,隨著民營經濟成分推動市場經濟的持續繁榮,將在調節收入差距方面發揮越來越大的作用,“穩定器縮小效應”將逐漸加大;(2)Harris & Todarro[19]及劉瑞明和石磊[20]表明,如果城市就業崗位越多,就業概率越大,農村剩余勞動力遷移意愿就越強。然而,厲以寧[21]認為,城市就業崗位和機會的多寡內生于城市本身的就業和經濟結構。城市民營經濟發展越繁榮,城市提供的就業崗位和機會就越多,農村剩余勞動力將更意愿進城務工,且動態來看,城市民營經濟越繁榮,城鄉民營經濟發展差距越大,城市更多的就業崗位和更高的收入水平對農村勞動力進城務工的吸納彈性就越大。所以,“就業拉動縮小效應”越明顯,轉移進城農民工的收入大于留守農村的務農收入,在其他條件不變的情況下,可能有利于在農村居民人均收入水平迅速提高的情況下縮小城鄉收入差距進城農民工的收入將絕大部分寄回農村老家,或者在年底返回農村家鄉的時候自己全部隨身帶回。這種農民工外出務工的收入回流至農村老家的現象,在第一代農民工(50歲左右)中,尤其明顯。;(3)Lewis[22]和Harris & Todarro[19]認為,在廣大發展中國家,存在農村傳統經濟和城市現代經濟兩個部門,而劉瑞明和石磊[20]研究表明,民營經濟成分是城市現代經濟部門的重要組成部分,城市民營經濟的繁榮發展,為農村剩余勞動力的轉移創造了條件,提高了農村邊際勞動生產率,再者Krugman[23]和Fujita et al.[24]研究的“中心外圍”理論表明,城市經濟趨向繁榮發展時,其經濟發展的正外部性溢出效應越發明顯,能夠帶動和完善周邊地區經濟增長,并隨著距離的變化,呈現“∽”型特征,而城市民營經濟發展極大地促進了城市經濟的繁榮并附之以明顯的空間溢出的正向外部性,這有利于輻射周邊農村區域,從各個方面(比如健全農村公路等基礎設施建設、培育農村綠色農產品生態供應基地等)促進農村經濟發展和農民增收。動態來看,在以城鄉居民收入差距未趨同前,我們稱之的“劉易斯縮小效應”將長期存在,并在其他條件不變的情況下,也可能有利于在農村居民人均收入水平迅速提高的情況下縮小城鄉收入差距。endprint

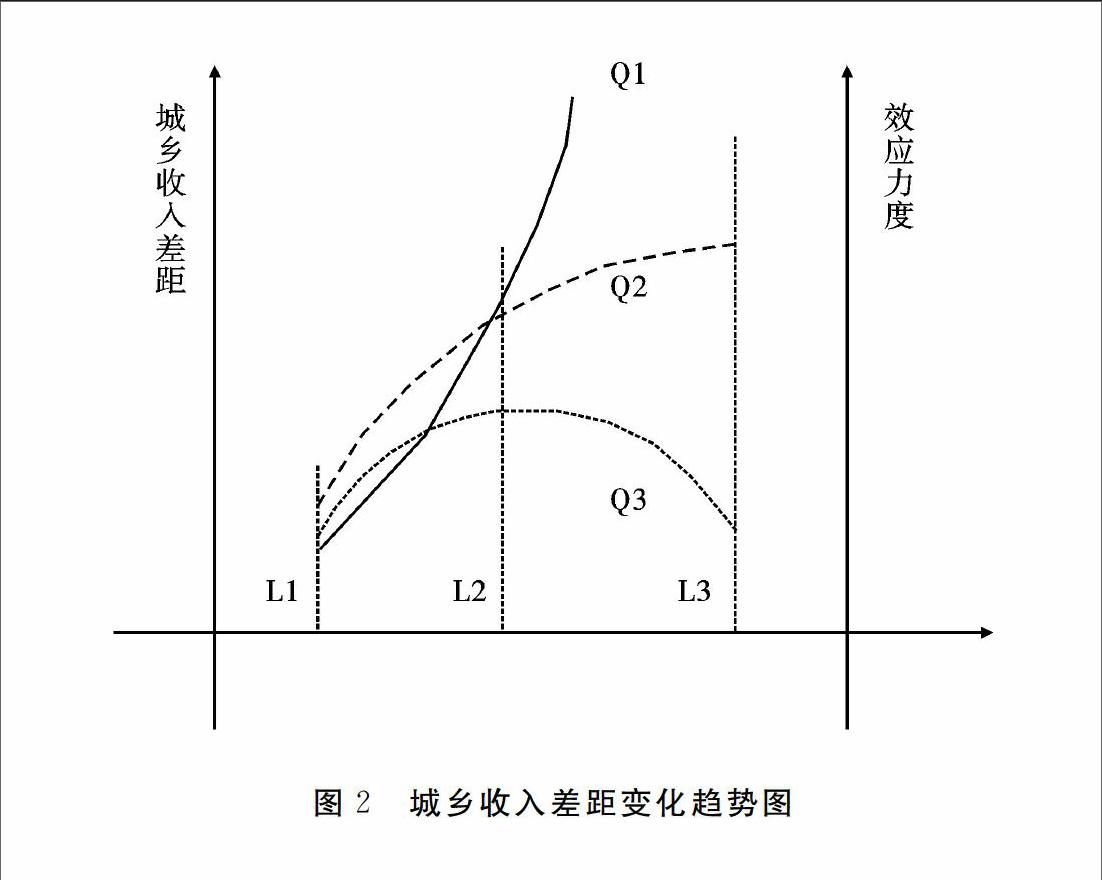

市場經濟體制環境下,民營經濟發展究竟如何影響城鄉居民收入差距,最終還需要在城鄉二元結構、市場競爭演化及剩余農村勞動力進城務工的框架下,綜合分析上述“擴大與縮小效應”的此消彼長作用。首先,市場經濟體制特別注重利潤、追求能力至上的特征,將通過強化勞動力就業能力差異擴大城鄉收入差距的力度,但是這種市場機制內生地擴大城鄉收入差距的速度應該是邊際遞減的。主要原因為:(1)市場經濟制度會越發完善,市場機制在注重效率的基礎上將更加偏向于“質”的提高,向國成等[25]認為,尤其是中國特色社會主義市場經濟體制下,市場競爭制度規劃將不自覺地向著收入更加公平的目標邁進,這里的正義秩序的提供將至關重要;(2)農村生育率下降,將更加注重對自身和子女的人力資本的投入,以提高就業能力,所以城鄉勞動力綜合素質差異將逐漸縮小;(3)市場經濟體制中,本身的稅收調節機制、轉移支付機制及政府二次收入分配等機制,也會部分抵消市場競爭機制對收入差距變化的擴大效應。因此,綜上原因,“市場競爭擴大效應”和“穩定器縮小效應”相互抵消的綜合作用形成了如下圖2中的Q2曲線形狀。其次,民營經濟的繁榮發展所帶來的“就業帶動縮小效應”與“劉易斯縮小效應”聯動和效應,隨著市場經濟發展的持續繁榮愈發明顯。原因如下:(1)民營經濟發展越繁榮,就業崗位提供越多,這為農村剩余勞動力進城務工創造了有利條件,“就業帶動縮小效應”將持續邊際遞增;(2)隨著農村剩余勞動力轉移外出,農村邊際勞動生產率遞增速度加快,且當城市民營經濟愈發繁榮時,因經濟溢出的正外部性反過來帶動勞動生產率的增速提高,促進農民增收。因此,“就業帶動縮小效應”與“劉易斯縮小效應”聯動和效應對抑制城鄉收入差距擴大的力度,隨著城市民營經濟的繁榮發展,也將動態地呈現邊際遞增的變化趨勢,如下圖2曲線Q1所示。進一步分析,如下圖2所示,

在L1到L2段,邊際遞減的效應曲線Q2位于邊際遞增的效益曲線Q1上方,表明隨著城市民營經濟的繁榮發展和城鄉民營發展差距的擴大,對比縮小城鄉收入差距的影響力度,推動城鄉收入差距擴大的力度占絕對支配地位,但這種支配地位逐漸減弱,并在L2處達到勢均力敵的態勢,此時對應著城鄉收入差距曲線Q3的左半邊擴大階段;但隨著民營經濟持續地繁榮發展,對比擴大城鄉收入差距的影響力度,推動城鄉收入差距縮小的力度占絕對支配地位,且這種支配地位趨于增大,此時對應城鄉收入差距曲線Q3縮小的右半邊圖2中的Q1和Q2曲線對應著右邊的效應力度坐標,分別代表著隨著民營經濟發展水平的提高,縮小的效應力度邊際遞增和擴大的效應力度邊際遞減;而Q3代表隨著民營經濟發展水平的提高,城鄉收入差距呈現先擴大后縮小的倒“U”形變化趨勢。。

根據上述理論邏輯分析,本文提出如下猜想或假說:

在當前中國市場經濟體制逐漸完善、存在農村剩余勞動力進城務工及民營經濟發展日趨繁榮的條件下,隨著中國整體民營經濟的繁榮發展,城鄉民營經濟發展差距內生擴大,可能導致城鄉收入差距呈現先擴大后縮小的倒“U”形變化趨勢。

三、 計量數據、指標及模型

本文數據主要來源于《中國統計年鑒》、《中國人口與就業統計年鑒》、《中國農村統計年鑒》、《中國教育統計年鑒》及《中國城市統計年鑒》,鑒于有些省份數據缺失問題,本文選取不包括港、澳、臺及西藏的30個省份2000—2013年的數據作為面板樣本。因中國的經濟發展水平具有明顯的區域差異性特征,故根據國家統計局分類標準,將這30個樣本省份分為東部、中部和西部樣本數據組。由于各個統計年鑒數據統計口徑具有差異,不可避免的會出現數據觀測的些許誤差,故剔除少許偏離前后年份數之均值超過100%的極端異常值,并以平均值法予以補齊。計量指標的選取及經濟含義如表1所示。

根據上表1所示,同時控制時間和地區虛擬變量,以雙向固定效應模型作為基本計量模型:

上式中,Crincomit為被解釋變量,代表城鄉居民收入差距,衡量指標為城市人均可支配收入與農村人均純收入比值,但關注城鄉民營經濟發展差距對城鄉收入差距影響的同時,應該首先控制總體民營經濟發展水平Lntemployit,故核心解釋變量為城鄉民營經濟發展差距Crempit,同時為了捕捉其與被解釋變量的非線性關系,再次添加核心解釋變量與首要控制變量的平方項Cremp2it及Lntemploy2it。根據李杏[26]觀點,本文以城市和鄉村的民營企業和個體就業人數和的比率來衡量城鄉民營經濟發展差距。Controlit為控制變量,ξit為殘差項,其中下標i和t分別表示第i(i=1,…,30)個省份及第t(t=2000,…,2013)年。為了避免因時間共同趨勢引致的偽回歸問題,在所有計量回歸中均控制了時間虛擬變量,其中yeart代表時間固定效應,μi表示地區固定效應。

公式中的Controlit項為一系列控制變量,主要包括:(1)城鄉居民受教育水平差距。根據Psacharopoulos & Arriagada[27]及向國成和江鑫[28]研究,以城市與鄉鎮村的人均受教育年限比值代理城鄉居民文化教育差距Creduca,預計其同方向影響城鄉居民收入差距;(2)經濟發展因素。根據陸銘和陳釗[5]、程開明和李金昌[29]等研究,主要選用三個指標:人均真實GDP(Pergdp)、貿易依存度Trade和城市化率Urban。對CPI消漲后的人均真實GDP代表經濟發展水平,貿易依存度則代表對外開放水平,用以人民幣衡量的進出口貿易總額與GDP總量比率表示,其中人民幣對美元匯率按各年份的平均價分別折算,用城鎮常住人口與年末總人口的比率表示城市化率。根據既有研究,我們預計這三項指標均反方向影響城鄉收入差距;(3)金融市場發展狀況。根據姚耀軍[30]、孟亞強和趙石磊[31]及孫永強[32]等研究,存貸增加額Deposit代表區域總體金融貸款市場成熟度,有利于投資的展開,是影響收入差距的重要因素。此變量對城鄉收入差距的影響,本文通過計量來判別;(4)政策偏向型因素。根據蔡昉和楊濤[33]、雷根強和蔡翔[34]及陳斌開和林毅夫[16]研究,本文選取三個指標來予以代理:地方公共財政支出比Finance、城鎮固定資產投資比Capital及農業發展財政支持力度Ruralfia。地方政府官員政績考核的主要標準是GDP增長率,而經濟增長的主要推動力量是城市區域經濟的發展,因而地方財政支出多集中在城市區域,預計地方公共財政支出占GDP比重同方向影響城鄉居民收入差距。城鎮固定資產投資比值用城鎮固定資產投資與社會固定資產總投資比例來表示,其對城鄉收入差距的影響需要靠計量檢驗來確定。用農林水事務支出總額與地方公共財政支出的比值衡量政府對農業的財政扶持力度,預計其反方向影響城鄉收入差距。(5)產業結構因素。根據張紅宇[35]研究,本文主要選用的衡量指標為第二、三產業增加值與第一產業增加值比率的對數值Lninduratio來表示預計其同方向影響城鄉收入差距。(6)技術進步因素。根據王德文和何宇鵬[36]研究,本文主要選用兩個代理指標,分別為技術市場成交額Techo和農業機械總動力的對數值Lnmechnism。技術市場成交額用來衡量區域技術進步程度,農業機械總動力用來衡量農業技術進步,預計這兩個指標均反方向影響城鄉收入差距。endprint

四、 計量回歸結果

(一)基準回歸

首先,使用混合效應(OLS)、隨機效應(RE)和固定效應(FE)模型對本文30個省份2000—2013年的面板數據分全國、東部、中部及西部進行計量回歸,根據F檢驗和Hausman檢驗結果,認為固定效應(FE)回歸模型最適合。其次,對全國樣本數據,為了捕捉如理論假說所描述的倒“U”形的變化關系,我們添加核心解釋變量和核心控制變量的平方項,進行計量回歸。最后,因為客觀存在的區域經濟和空間地理差異性,我們繼續深化分析東、中及西部城鄉民營經濟發展差距及各自民營經濟總體發展狀況對城鄉居民收入差距的影響。如下表2中,因篇幅所限,本文只報告了控制時間和地區固定效應的固定效應(FE)模型回歸結果。

針對上述計量模型結果,我們發現:第一,就全國整體樣本回歸而言,城鄉民營經濟發展差距Cremp和民營經濟總體發展水平Lntemploy均在10%的顯

著性水平下與城鄉收入差距Crincom成倒“U”形的變化關系,這不僅證實了上述理論假說,而且也印證了命題假說中涉及到的城鄉民營經濟發展差距內生性地隨著中國民營經濟的繁榮發展而擴大。第二,東、中及西部的民營經濟總體發展水平均與其城鄉收入差距呈現明顯的倒“U”形變化關系。第三,就城鄉之間民營經濟發展的異質性來說,東部地區城鄉民營經濟發展差距與其城鄉收入差距呈現明顯的倒“U”形變化關系,但中、西部地區城鄉民營經濟發展差距擴大了城鄉收入差距,但西部地區擴大城鄉收入差距的邊際效應力度更大。解釋如下:(1)因為隨著民營經濟的繁榮發展,正如前述理論假說所解釋的那樣,由市場經濟機制內生的“市場競爭擴大效應”和“穩定器縮小效應”綜合作用,在其他條件不變時,市場經濟機制對城鄉收入差距的的擴大力度是邊際遞減的,但是“就業縮小效應”與包括城市繁榮對周邊區域的正向經濟外部性的“劉易斯效應”的綜合作用,在其他條件不變時,其對城鄉收入差距的擴大力度是邊際遞增的,所以四大效應的相互抵消,隨著民營經濟的繁榮發展,無論是從全國層面,還是分東、中和西部區域,城鄉收入差距都出現了先擴大后縮小的倒“U”形變化趨勢。而且,民營經濟總體發展狀況及城鄉民營經濟發展差距均與城鄉收入差距呈現一致性的先擴大后縮小的倒“U”形變化趨勢,也側面反映了城鄉民營經濟發展差距擴大的變化趨勢內生于民營經濟總體發展繁榮狀況;(2)東部地區,民營經濟本身發展就非常繁榮,尤其是江浙粵一帶,但是盡管農村民營經濟發展有一定長足發展,但是和具有顯著集聚經濟效應的城市的民營經濟發展速度相比,城鄉民營經濟發展差距無疑也是擴大的,所以東部地區城鄉民營經濟發展差距變化趨勢與民營經濟整體的繁榮發展狀況一致。隨著經濟的繁榮發展,自然正如Kuznets[37]假說(隨著經濟的繁榮發展,收入差距呈現先擴大后縮小的倒“U”形變化趨勢)所表述的那樣,東部區域的城鄉收入差距呈現先擴大后縮小的倒“U”形變化趨勢,這里的機制正如上述四大效應的綜合作用的解釋一樣,這里不再贅述;(3)中、西部地區的民營經濟總體發展水平遠不如東部區域,而且民營經濟成分主要集中在城市區域,所以中、西部區域的城鄉收入差距的先擴大后縮小的“U”形變化趨勢主要是由城市區域的民營經濟成分的繁榮發展貢獻的。但是,中部區域,其他條件不變時,且控制(或者說剔除掉)了總體(主要是城市區域)的民營經濟發展對城鄉收入差距的影響后,城鄉民營經濟發展差距越大,城鄉收入差距越大,主要因為中部區域的農村剩余勞動力大量轉移至東部沿海務工就業,且在農民工大量市民化的當下,中部區域農村留下的都是“老弱病殘”,農村產業和勞動力“空心化”問題才是導致農村經濟發展環境堪憂、城鄉民營經濟發展差距擴大,進而引起城鄉收入差距擴大的原因之一。而西部區域,這種農村“空心化”現象可能更甚,因為西部區域農村幾無民營經濟成分,無法帶動當地農村居民就地、就近就業,農村經濟發展環境相比最糟糕,其他條件不變時,在控制(或者說剔除掉)了總體(主要是城市區域)的民營經濟發展對城鄉收入差距的影響后,城鄉收入差距只能越大,且對擴大城鄉收入差距的邊際效應力度更大。

至于其他控制變量,大部分變量基本都符合預期,但有例外。城市化率Urban對城鄉居民收入差距的影響不符合理論預期可能是因為2000年后土地財政催生的超高速城市擴張所推動的城市化進程并沒起到有效縮小城鄉收入差距的目的。農業發展財政支持力度Ruralfia也不符合理論預期,可能是在農村行政體系缺乏嚴格監管的背景下,地方政府對農村農業的財政支出資金并沒有落到促進農業發展的實處上來。因此,要想促進農業的快速發展,單純以輸血式的政府財政刺激農業生產的方式并不一定有效,如何建設權責明晰、監督民屬、法制規范的基層大學生村官自治行政體系可能才是重點。

當然,上述回歸結果,可能受到計量內生性問題的干擾,本文以兩階段最小二乘法(2SLS)來予以處理,但要為核心解釋變量城鄉民營經濟發展差距尋找合適的工具變量。本文以城鎮和農村15—64歲人口數量比率Crpeople以及城鄉民營經濟發展差距的一階滯后變量lag_Cremp作為城鄉民營經濟發展差距的工具變量。因為民營經濟的發展,能夠最大程度帶動不同年齡和技能層次的勞動力就業,而15—64歲的勞動力數量有很大部分被民營經濟吸收,二者具有高度線性相關性,而且城鎮和農村15—64歲人口數量只通過工作(大部分在私營企業和個體成分內工作)影響城鄉民營經濟發展差距而間接影響城鄉居民收入差距。此外,任何經濟的發展都具有連續性,故城鄉民營經濟發展差距的一階滯后變量lag_Cremp必然與其當期值高度相關,與誤差項無關。所以,這兩個變量均符合工具變量添加要求,但還需要一系列檢驗予以驗證。

(二)工具變量回歸

為了直觀感知本文選用的工具變量與核心解釋變量城鄉民營經濟差距Cremp之間的相關性,我們對其樣本數據進行散點擬合,散點擬合圖如下3和4圖所示。endprint

上圖直觀顯示了城鄉15—64歲人口數量比率及城鄉民營經濟差距一階滯后項與城鄉民營經濟發展差距呈現較為顯著的正相關關系,初步認為此工具變量較為合理。但是工具變量是否有效,還需要一系列檢驗。下表3中倒數第1—5行匯報了工具變量有效性的計量檢驗,倒數6—7行匯報了第一階段內生解釋變量和兩個工具變量的回歸結果。其中F檢驗表明應拒絕第一階段外生工具變量與內生核心解釋變量Cremp回歸系數都為零的原假設,而且第一階段其回歸系數顯著性基本上都滿足10%顯著性水平的特征,所以有理由認為工具變量和內生核心解釋變量高度線性相關;不可識別檢驗所得出的KleibergenPaap rk LM Statistic統計量相伴概率P值均遠小于1%,拒絕工具變量不可識別的原假設,認為工具變量與內生解釋變量相關;弱工具變量檢驗有兩個統計量CraggDonald Wald Statistic和KleibergenPaap rk Wald F Statistic,但是因為本文用到了穩健標準誤回歸,前者統計檢驗不再有效,應比較KleibergenPaap rk Wald F Statistic統計量與不同置信水平區間下臨界值的大小,此時其值均顯著大于10%顯著性水平下的臨界值,所以拒絕弱工具變量的原假設;過度識別檢驗得到的Hansen J檢驗值和伴隨概率均表明不存在過度識別問題,認為工具變量是嚴格外生的。總之,經過一系列計量工具變量的有效性檢驗,我們有理由認為選取的工具變量是合適的。

對比表格3中的FEIV與表格2中的FE回歸結果,針對全國、東部樣本類核心解釋變量,我們可以看出城鄉民營經濟差距Cremp及中國民營經濟發展狀況Lntemploy與城鄉收入差距Crincom至少在1%顯著性水平下依然呈現倒“U”形變化關系,各系數置信區間顯著性大為提升。全國、東、中和西部民營經濟總體發展水平Lntemploy對城鄉居民收入差距Crincom的影響依然呈現倒“U”形變化關系,至于中部、西部區域的城鄉民營經濟差距對城鄉收入差距的影響和前述一致,均擴大了城鄉收入差距,但是顯著性大為提高。因此,我們有理由認為,表2的計量回歸結果基本準確,但是考慮模型內生性問題后,表3中的計量回歸結果則更好。但是,上述計量檢驗是否穩健可信,需要進一步進行驗證。

(三)穩健性檢驗

為了檢驗表3中的FEIV回歸結果是否穩健,文章主要從以下二個方面進行檢驗。限于篇幅,本文只對全國性樣本數據做了穩健性檢驗。首先對內生核心解釋變量城鄉民營經濟發展差距Cremp更換代理變量。因為城鄉個體就業人數本身就屬于民營經濟發展帶動就業人數的一部分,用城鄉個體就業人數比Crindivid代理城鄉民營經濟發展差距Cremp有其內在合理性,此檢驗結果見穩健性檢驗表格4中的FE和FEIV回歸模型;其次,鑒于計量模型設置偏誤可能影響計量回歸結果的穩健性,我們更換了不同的計量回歸模型,先用兩階段工具變量GMM回歸方法,后以因變量滯后兩階做IV回歸,詳見穩健性檢驗表格4中的IVGMM和因變量滯后兩階的IV回歸模型。

由表4可知,在不同的檢驗模型中,城鄉個體就業人數比Crindivid及民營經濟發展水平Lntemploy對城鄉居民收入差距Crincom均呈現明顯的倒“U”形變化關系,但與表格2和3中的數值相比,內生核心解釋變量和首要控制變量的各自系數值變化幅度較大,這可能是數據質量問題(農村區域個體就業者數據抽樣估計偏差嚴重)所致,但總體能說明本文表格3的計量回歸結果穩健。此外,其他控制變量與表格3中的FEIV模型的回歸系數值正負性和顯著性等均保持基本一致,因此,我們有理由認

為表3所做的FEIV回歸結果是穩健的。

五、 結論及政策建議

本文通過理論分析,認為城鄉民營經濟發展差距內生性地伴隨著中國民營經濟的繁榮而擴大,可能導致城鄉居民收入差距呈現先擴大后縮小的非線性倒“U”形變化趨勢。對此,進行了一系列計量回歸并進行相應的穩健性檢驗,證實了上述假說。這也表明,從動態長期變化的角度看,民營經濟發展,不僅不會導致城鄉居民收入差距擴大,而且隨著經濟的持續繁榮發展,還有利于抑制城鄉居民收入差距的擴大。同時,考慮區域經濟發展差異性,對樣本數據分東、中和西部區域組進行檢驗,實證進一步發現:東部區域,民營經濟總體發展水平與城鄉民營經濟發展差距均導致城鄉收入差距呈現倒“U”形變化趨勢;中、西部區域民營經濟總體發展水平均導致城鄉收入差距呈現倒“U”形變化趨勢,但城鄉民營經濟發展差距都正向地擴大了城鄉收入差距,且西部邊際擴大效應大于中部區域。因此,就研究結果,建議如下:

首先,積極培育民營經濟繁榮發展所要求的完善的社會主義市場經濟體制,同時完善政府收入分配的二次調節機制。市場經濟體制越完善,盡管民營經濟繁榮發展所推動的市場競爭越激烈,但是由此引發的市場競爭擴大效應會被完善的市場機制內生的稅收調節機制等以及強勢的政府二次收入分配調節機制所部分抵消。需要強調的是,完善的社會主義市場經濟體制應該是法制化、制度化的民營企業家私有產權得到充分法律保護的體制,應該是以公正的競爭規則積極引領國有經濟、民營經濟及混合所有制成分積極參與市場競爭并有利于培養企業家精神和技術創新的機制。

其次,我們認為,在提升農業勞動生產率之時,促進以滿足農村日常農業生產和生活為目的的民營經濟成分的發展是必要的,但應根據比較優勢理論的指導,以城市為重點核心區域發展民營經濟,并逐漸發揮城市經濟輻射的正向外部性作用,以輻射周邊農村區域。這時,要加大力度建設城市連接周邊農村區域的交通、網絡、通信、物流等基礎設施,降低城市經濟正向外溢的經濟成本。

最后,要促進中、西部農村地區生產、生活性等必要民營經濟的繁榮發展。政策要積極引導中、西部農村區域的個體成分(比如食品消費型便利店)發展,方便當地農民日常生產和生活需求,對人口集聚密度大、交通和通信等基礎設施相對較好的農村區域,要鼓勵小規模生產性或者農業資源密集型民營經濟產業的發展,積極帶動當地農戶兼業化或吸引返鄉農民工就地就近就業。參考文獻:endprint

[1]陳永杰. 陳永杰. 民營經濟稅收貢獻究竟有多少 [J]. 中國民商, 2016(2): 4850.

[2]王小魯. 灰色收入與國民收入分配: 2013年報告 [J]. 比較, 2013(5): 1526.

[3]Benjamin D, Brandt L, Giles J. The dynamics of inequality and growth in rural China: Does higher inequality impede growth? [R]. University of Toronto Working Paper, 2004.

[4]Wan Guanghua, Lu Ming, Chen Zhao. The inequalitygrowth nexus in the short and long runs: empirical evidence form China [J]. Journal of Comparative Economics, 2006, 34: 654667.

[5]陸銘, 陳釗. 城市化、城市傾向的經濟政策與城鄉收入差距 [J]. 經濟研究, 2004(6): 5058.

[6]林毅夫, 劉明興. 中國的經濟增長收斂與收入分配 [J]. 世界經濟, 2003(8): 5876.

[7]陶然, 劉明興. 中國城鄉收入差距、地方政府開支和則政自主 [J]. 世界經濟文匯, 2007(2): 4357.

[8]張維迎. 市場的邏輯 [M]. 上海: 世紀出版集團、上海人民出版社, 2010.

[9]鄧偉, 向東進. 轉型時期的國有經濟與城鄉收入差距基于省級數據的實證分析 [J]. 財貿經濟, 2011(9): 1926.

[10]鄧偉. 國有經濟、行政級別與中國城市的收入差距 [J]. 經濟科學, 2011(2): 1930.

[11]魏杰, 施戍杰. 民營經濟與共同富裕的邏輯統一 [J]. 經濟問題探索, 2014(6): 18.

[12]李雷生. 經濟公平與社會公平市場經濟條件下個人分配問題分析 [J]. 財政研究, 1998(8): 1523.

[13]蔡繼明. 中國城鄉比較生產力與相對收入差別 [J]. 經濟研究, 1998(1): 2230.

[14]李伶俐, 谷小菁, 王定祥. 財政分權、城市化與城鄉收入差距 [J]. 農業技術經濟, 2013(12): 414.

[15]馬光榮, 楊恩艷. 中國式分權、城市傾向的經濟政策與城鄉收入差距 [J]. 制度經濟學研究, 2010(1): 1832.

[16]陳斌開, 林毅夫. 發展戰略、城市化與中國城鄉收入差距 [J]. 中國社會科學, 2013(1): 81103.

[17]張義博, 劉文忻. 人口流動、財政支出結構與城鄉收入差距 [J]. 中國農村經濟, 2012(10): 1522.

[18]肖文濤. 全球化背景下的地方政府管理創新 [J]. 中國行政管理, 2004(1): 7985.

[19]Harris J R, Todaro M P. Migration, unemployment and development: A twosector analysis [J]. American Economic Review, 1970, 60: 126142.

[20]劉瑞明, 石磊. 中國城市化遲滯的所有制基礎: 理論與經驗證據 [J]. 經濟研究, 2004(6): 5058.

[21]厲以寧. 非均衡的中國經濟 [M]. 北京: 中國大百科全書出版社, 2009.

[22]Lewis W A. Economic development with unlimited supplies of labour [J]. Manchester School, 1954, 22: 139191.

[23]Krugman P. Increasing returns and economic geography [J]. Journal of Political Economy, 1991, 99: 483499.

[24]Fujita M, Krugman P, and Venables A J. The spatial economy: city, regions and international trade [M]. MIT Press, 1999.

[25]向國成, 諶亭穎, 鐘世虎, 王雄英, 江鑫. 分工、均勢經濟與共同富裕 [J]. 世界經濟文匯, 2017(5): 4054.

[26]李杏. 企業家精神對中國經濟增長的作用研究——基于SYSGMM的實證研究 [J]. 科研管理, 2011(1): 97104.

[27]Psacharopoulos G, Ana M A H, Bank W. The educational attainment of the labor force: An international comparison [J]. International Labour Review, 1986, 125: 3551.

[28]向國成, 江鑫. 城鄉教育差距與城市化之間的倒U形關系: 理論及實證分析 [J]. 當代財經, 2016(8): 1623.

[29]程開明, 李金昌. 城鄉偏向、城市化與城鄉收入差距的作用機制及動態分析 [J]. 數量經濟技術經濟研究, 2007(7): 116125.

[30]姚耀軍. 金融發展、城市化與城鄉收入差距協整分析及其Granger因果檢驗 [J]. 中國農村觀察, 2005(2): 28.

[31]孟亞強, 趙石磊. 城鄉分割、收入不平等與金融發展基于中國1978—2006時間序列數據的實證研究 [J]. 產業經濟研究, 2008(5): 2331.

[32]孫永強. 金融發展、城市化與城鄉居民收入差距研究 [J]. 經濟研究, 2012(4): 98109.

[33]蔡昉, 楊濤. 城鄉收入差距的政治經濟學 [J]. 中國社會科學, 2000(4): 1122.

[34]雷根強, 蔡翔. 初次分配扭曲、財政支出城市偏向與城鄉收入差距來自中國省級面板數據的經驗證據 [J]. 數量經濟技術經濟研究, 2012(3): 7689.

[35]張紅宇. 城鄉居民收入差距的平抑機制: 工業化中期階段的經濟增長與政府行為選擇 [J]. 管理世界, 2004(4): 921.

[36]王德文, 何宇鵬. 城鄉差距的本質、多面性與政策含義 [J]. 中國農村觀察, 2005(3): 2537.

[37]Kuznets S. Economic growth and income inequality [J]. American Economic Review, 1955, 45: 128.

責任編輯、 校對: 李再揚endprint