協同護理模式對降低兒童PICC非計劃性換藥率的影響

葛延瑱

摘要目的:探討協同護理模式對降低兒童PICC非計劃性換藥率的影響。方法:收治白血病患兒60例,隨機分為對照組和干預組。對照組采用常規護理,干預組采用協同護理模式,比較兩組護理效果。結果:干預組并發癥發生率明顯低于對照組(P<0.05)。結論:協同護理模式能有效降低兒童PICC非計劃性換藥率。

關鍵詞協同護理模式;非計劃性換藥率;白血病

協同護理模式(CCM)是在責任制護理的基礎上,充分發揮患者自我護理的能力,鼓勵患者、家屬參與健康護理。非計劃性換藥是指由于各種原因,間隔時間不足以更換敷料。2016版《靜脈治療護理技術操作規范》中注明:PICC導管置入后24h更換敷料1次,無菌透明輔料應至少每7d更換1次。當室溫超過20℃時,透明敷貼更換時間不應超過5d,否則易出現感染。2015年1-6月白血病患者PICC換藥770次,其中非計劃性換藥177次,發生率22%,其中貼膜卷邊潮濕、導管體外部分打折、皮膚過敏發生率68%,因此確定為白血病患兒非計劃性換藥的主要原因。本研究通過對PICC帶管期間患兒及家長采取協同護理模式干預,探討其在降低PICC非計劃性換藥率中的效果,現報告如下。

資料與方法

2015年7月-2016年6月收治白血病患兒60例。選取患兒家長的標準為文化程度均在初中以上、意識清楚,聽力、語言表達和理解力正常。按入院時間先后隨即分為干預組和對照組,每組30例。兩組一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。

方法:對照組行常規護理,向患兒及家長宣教PICC導管的相關知識、使用期間的注意事項。干預組用協同模式干預方法,應用護士一家屬一患者的協同模式開展系統的護理和PICC維護工作治療。協同護理實施前的準備:①成立護患協同小組:由在臨床工作中有兒科PICC護理工作經驗5年以上,并且具備豐富的PICC管理能力、良好的溝通能力的人員組成協同小組。②小組成員培訓:小組人員必須經過系統培訓,對以前PICC患兒帶管期間多發的護理問題做回顧性調研總結,針對不同年齡的患兒、不同文化層次的家長、不同治療階段的患兒制定協同護理計劃,協同小組成員精讀細研,熟練掌握。③評估家長的文化理解能力,固定陪護人員。建立干預組的微信護患交流群。置管前向患兒及家長宣教PICC的相關制知識,發放宣傳手冊,指導家長掌握使用微信交流群的方法。

協同護理模式的實施:①貼膜固定不牢的干預措施:護理人員應指導患兒穿棉質、透氣、寬松的衣服,皮膚以溫暖無汗為宜。并與家長共同針對患兒的性格特點,制定適合患兒的娛樂活動方案,避免肢體長時間大范圍的活動。貼膜覆蓋的位置盡量避開關節及肌肉牽拉活動的部位,以免肢體活動引起固定不牢。消毒待干后,予敷貼固定。敷貼的粘貼采用“n”形固定法:先將透明貼膜的中心對準穿刺點,將貼膜輕放于導管上,用一只手輕提導管露在貼膜外的部分,使其剛好離開皮膚,另一只手在貼膜上沿穿刺點向下輕捏導管直至貼膜邊緣,使貼膜成“n”形,與導管黏合緊密,然后兩只手以導管為中心向兩邊將貼膜輕輕撫平;此粘貼緊密,與導管圍皮膚無間隙。然后根據患兒的上臂圍選擇合適的彈力絲襪,剪去絲襪的頭端和開口橡皮筋,取10~15 cm套在PICC留置的部位,以完全覆蓋貼膜,上下均超出2 cm,在穿刺點及肝素帽處分別開一直徑約3 cm的圓形窗口,以便于觀察和使用。②導管體外部分打折的干預措施:對患兒及家長共同進行宣教,使其認識PICC導管打折的危害性。護士在維護期間要勤檢查,換藥前檢查導管固定是否良好、導管有無打折等;換藥時貼膜前輕輕彎曲患兒的上臂,觀察肢體活動時肌肉隆起部位、關節位置變化對導管延伸部分的影響,以免活動時扭曲、打折;換藥后檢查敷貼固定是否達到理想位置;PICC使用期間隨時檢查,達到全程監控的目的。敷貼粘貼時導管側壁與敷貼要緊密粘貼。③皮膚過敏的干預措施:每天檢查穿刺周圍皮膚的情況,詢問患兒的主觀感受,指導患兒家長給予患兒舒適衣著,避免患兒大量出汗,在更換PICC貼膜時,先用75%乙醇消毒,再用碘伏消毒,待干后用75%乙醇擦凈碘伏再貼膜。本法可除去殘留的碘離子,乙醇揮發性高,消毒后皮膚更容易干燥,從而消除碘和潮濕對粘貼透明敷貼處的皮膚刺激。④健康教育效果差的干預:在發放PICC宣傳手冊、個體宣教的基礎上,利用微信這一普遍應用的手機軟件進行PICC知識的宣教及在線交流。a.交流平臺的內容:PICC常見并發癥的預防和處理,通過上傳語音、視頻進行面對面的交流。b.由協同組護士作為指導員更新交流平臺內容,對患者的疑問進行解答。患者之間也可通過微信平臺相互交流經驗。此方法在應用期間得到患兒家長的高度認可,充分發揮了患者自我護理的積極性,不僅提高了PICC置管患者自我護理導管的能力,還提高了患兒家長的滿意度,有效減少了并發癥。

統計學方法:應用SPSS 11.0統計軟件,計量資料采用(x±s)表示,t檢驗;計數資料使用率(%)表示,x2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

結果

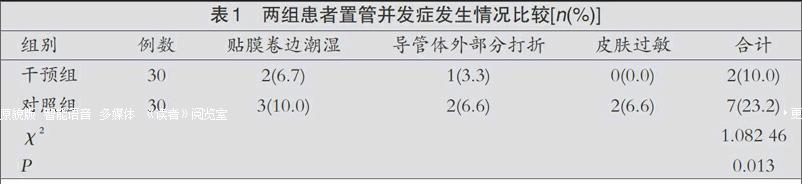

兩組患者置管并發癥發生率比較,見表1。

討論

當前,PICC廣泛應用于腫瘤患者中,為患者提供一條安全的換藥渠道,但是由于出現白血病的兒童年齡相對較小,依從性相對較低,因此在采用PICC為白血病兒童治療的過程中,容易造成患者出現一些并發癥,不利于患者接受治療,降低了白血病兒童恢復健康的速度。基于當前醫院的護理水平,要想使白血病兒童更快速地恢復健康,相關醫護人員在使用PICC為白血病兒童治療過程中,不僅應該做好對兒童的護理工作,而且應該對家長做出正確的引導,使其在護理中發揮出更重要的作用,本次臨床研究就采用了協同護理模式。

協同護理模式主要是指在護理人員在為患者進行護理的過程中,通過引導患者及患者家屬參與護理,使醫護人員能夠更加及時地觀察到白血病兒童在治療過程中出現的問題,從而有效降低兒童非計劃性換藥率。在本次臨床對干預組患者采用協同護理模式時,一方面,患者家屬能夠在兒童PICC治療過程中發揮出更有效的作用,降低了護理人員的工作壓力,同時也提高了護理的有效性;另一方面,采用協同護理模式,能夠有效拉近護理人員及患者家屬之間的關系,當患者家屬能夠參與到護理過程中時,能夠及時向護理人員反饋自家兒童的治療狀態,并通過護理人員獲取到更多與白血病、PICC換藥渠道等有關的知識,從而使家長能夠更好地配合醫護人員工作,幫助護理人員做好自家患兒的監管工作。通過本次臨床研究得出的結果也證實了協同護理模式對降低兒童PICC非計劃性換藥率的積極影響:在本次臨床研究的30例干預組患者中,僅有2例患者在PICC治療過程中出現了貼膜卷邊潮濕情況,1例患者出現了導管體外部分打折情況,沒有皮膚發生過敏的患兒,共出現了3例患者PICC非計劃性換藥情況,而在對照組患者中,有3例患者在PICC治療過程中出現了貼膜卷邊潮濕情況,2例患者出現了導管體外部分打折情況,同時還有2例皮膚發生過敏的患兒,共出現了7例PICC非計劃性換藥患兒,非計劃性換藥率23.2%,遠高于干預組10.0%的非計劃性換藥率。由此可見,使用協同護理模式的干預組的護理效果更加明顯,而采用常規護理方法的對照組還存在著很大的不足。

綜上所述,要想降低兒童PICC非計劃性換藥率,護理人員不僅應該積極學習新的護理技術,提高自身護理的有效性,同時還應該積極發揮患者家屬的作用。基于本次臨床研究得到的結果,建議在日后為白血病兒童PICC護理過程中,積極采用協同護理模式。endprint