古箏曲《曉霧》中復調技法與特殊音效的運用

羅曌璽

(湖南師范大學音樂學院,湖南 長沙 410006)

一、《曉霧》作品的寫作背景

古箏曲《曉霧》出自王中山先生的手筆,創(chuàng)作于2006年,于2006年3月16日在中央音樂學院古箏碩士畢業(yè)音樂會中首次展演。他巧妙地運用西方作曲技法,將民間鼓樂和國粹京劇作為樂思,用溫婉的筆觸為我們描繪了一幅煙霧繚繞,東方欲曉的景象。紫禁城的飛檐、薄霧中什剎海隨風起舞的煙柳、公園里的老人哼唱出古韻的京調,我想這些無一不是觸動王中山先生創(chuàng)作《曉霧》的動機。《曉霧》不僅給我們描繪了如詩如畫的京城,也為我們展現(xiàn)了一座充滿現(xiàn)代感,多種文化聚集的國際化大都市。王中山先生曾就讀于中國音樂學院,他談起對《曉霧》的創(chuàng)作心得說道:“我如今生活、工作都是在北京,但始終覺得自己還是一個外鄉(xiāng)人,觀看北京就像在霧里看花,雖朦朧,卻又深在其中。”這種思想上的矛盾與沖突,也在樂曲中展現(xiàn)得淋漓盡致。

二、《曉霧》中復調技法與特殊音效研究的意義

當代不少古箏學者和愛好者對這首樂曲甚是青睞,不僅因為它的旋律扣人心弦,更因為它運用了立體空間思維創(chuàng)作與特殊音效的演奏,大大增加了古箏的表現(xiàn)力與難度系數(shù),是當代古箏演奏比賽中必不可缺的一首曲目。此外,它也是一首極富地域性色彩的樂曲。因此,對這首樂曲的研究可以幫助我們在樂曲的演奏中更加細致投入,在樂曲的創(chuàng)作與創(chuàng)新上拓寬視野。我認為,運用不同聲部縱向結合的寫作手法和多處特殊音效的使用是這首曲目最大的亮點,我將從這兩個方面著手進行研究與討論。

三、《曉霧》中復調技法的使用及意義

(一)復調技法在古箏曲中的運用

本曲主要分為三個音樂素材:一是引子部分;二是來自于京劇西皮過門的音樂樂匯,也是整曲的主題音調,經(jīng)過五次變奏、延伸和發(fā)展,貫穿整曲;三是插段音樂素材模仿了京劇中流水板的風格特征,好似鑼鼓喧天,熱鬧不凡。

古箏曲中使用的復調技法一般可以總結為三類,即對比復調、模仿復調和支聲復調。本論文將從《曉霧》中出現(xiàn)的幾處復調現(xiàn)象進行分析,剖析復調技法在曲中的運用以及對音樂形象塑造的意義,另外提出在練習過程中所要注意的要點。

(二)《曉霧》中復調技法的使用與分析

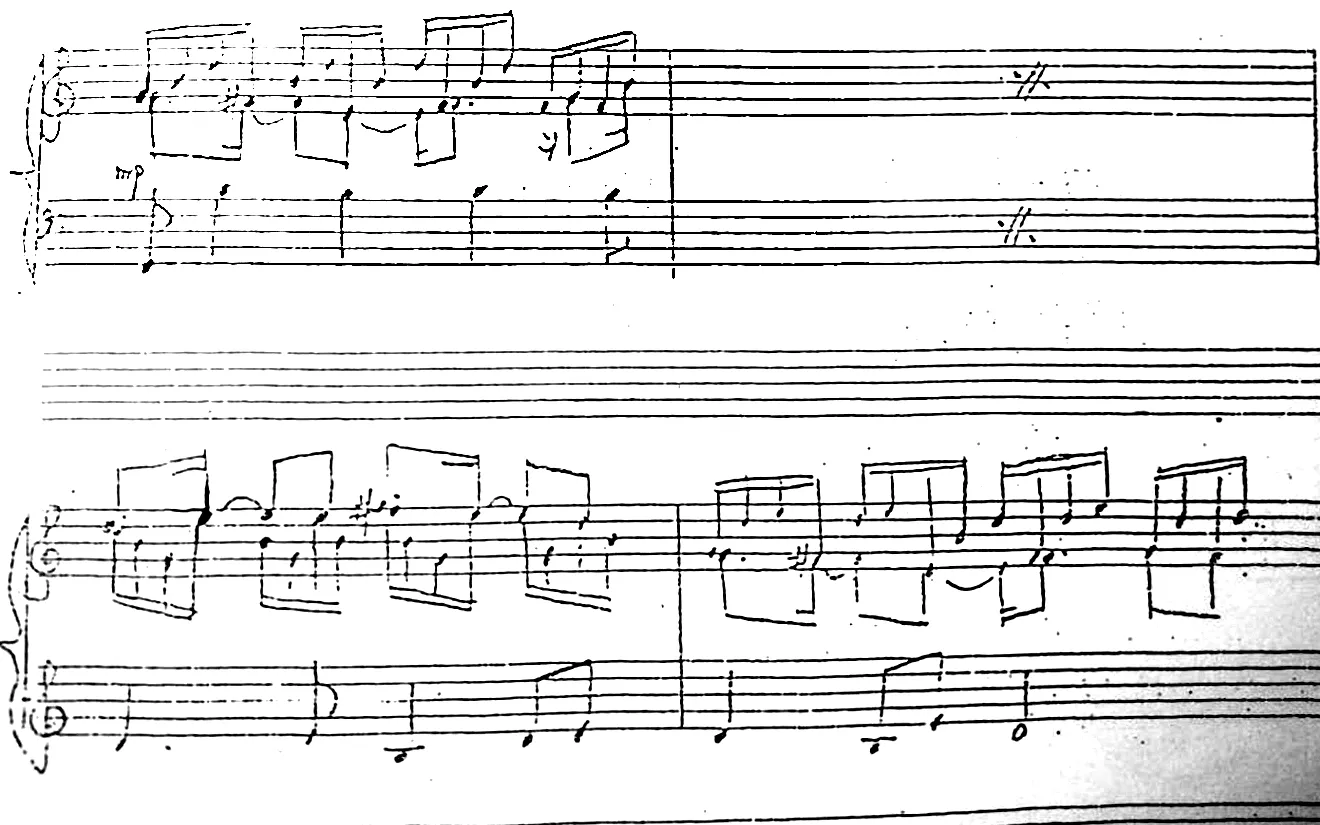

譜例1

譜例1(4-7小節(jié))為曲中引子部分,上行聲部由潺潺流動的十六分音符開始,反復著“135 735 635 735”的和弦分解進行,讓我們感受到了清晨飄忽不定的薄霧,為古老的京城蒙上一層煙灰色的神秘面紗。從第6小節(jié)起,下行聲部是具有京劇風味的五聲性旋律,柔厚又圓潤。此處具有虛實結合的藝術效果。引子部分運用了對比復調的技法,兩個不同形象的獨立旋律同時結合,表現(xiàn)出不同音樂形象的相互關系。

此處彈奏時不用嚴格按照譜面的時值進行,它是一個自由延展的段落,力度由pp-mp-mf-f層層遞進,把鏡頭由遠拉近,讓京城的美景慢慢呈現(xiàn)在我們面前。左手應該均用小拇指肉指彈奏,為了勾勒出曉霧朦朧的意境,音色也要由暗漸明。左右手要同時演奏出立體性的色彩效果。要注意不同聲部的獨立性和它們之間的襯托與融合。

譜例2

譜例2(52-57小節(jié))此處是主題音調的第二次變奏,上行右手聲部略帶憂愁,曲調柔美而纏綿,充滿回憶感。讓人聯(lián)想到了“鄉(xiāng)愁”。下行左手聲部以固定旋律型襯托式對比,用連續(xù)流動的五連音把聽者帶到如夢如幻的境地,恰如其分地表現(xiàn)出作者對故鄉(xiāng)的深深眷念,把人拉入了回憶的思緒。

襯托式對比(又叫襯腔式對比)屬于對比復調里的分支,即用一個固定的旋律或動機作為一個聲部,襯托另一主旋律聲部的對比寫作手法,襯托式對比是箏曲和其他民族器樂作品中最常用的復調寫法之一。演奏此段時需要注意左手的五連音切勿彈得生硬呆板,每兩拍的五連音可作為一個句讀,可做出一些節(jié)奏上的伸縮變化。應該像一層層舒展開的漣漪,烘托氣氛,讓人產(chǎn)生聯(lián)想。

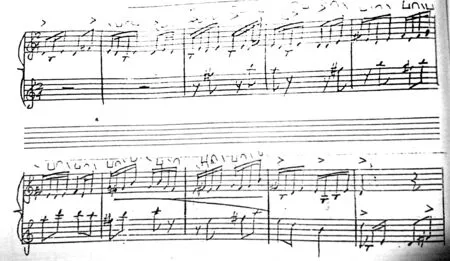

譜例3

譜例3(207-216小節(jié))是主題旋律的第五次變奏,熱情快速的小快板把全曲推向高潮。206-208小節(jié)先由上行聲部交待主旋律,從209小節(jié)起下行左手聲部運用不同節(jié)奏型模仿右手聲部旋律,織體較右手密集的十六分音符更為松散,旋律則更為清晰明朗,并且加入了休止符,讓旋律更富有彈跳性與節(jié)奏感。

此處運用的是模仿復調,模仿復調分為嚴格模仿和變化模仿。此處因為改變了原來旋律的織體,但保留了原旋律的材料,應屬于變化模仿。從譜面可以觀察到,209小節(jié)后把主旋律由右手交替到了左手,要求彈奏者交待清晰左手主旋律,并把京腔里西皮過門高亢剛勁、活潑明快的音樂色彩表達出來,對左手音色的控制力有著比較高的要求。

《曉霧》給我們展開了一幅意境優(yōu)美,朦朧秀麗的京城風景畫卷,他用西方作曲技法作畫筆,把京劇里西皮過門的音樂匯化作為丹青,在潔白的宣紙上龍飛鳳舞。讓我們見證傳統(tǒng)與現(xiàn)代不同音樂風格的矛盾與沖突,是一首匠心獨運的現(xiàn)代創(chuàng)作作品。復調技法的采用,不僅使得以往橫向發(fā)展的古箏旋律擁有了立體空間思維,多個聲部之間交匯,碰撞出不一樣的音樂火花。在技巧上,對彈奏者左手的獨立性、音色控制能力和節(jié)奏的把握上提出了更高的要求。在思維上,彈奏者需要達到“一心二用”的境界,左右手的旋律既有自己的獨立性,又需要與之相協(xié)調,相襯托。我相信復調技法以及其他西方作曲技法在民族器樂作品創(chuàng)作中會受到更多的關注,因為它能極大地豐富民族音樂的表現(xiàn)力和感染力。

四、《曉霧》中特殊音效的運用

(一)泛音在《曉霧》中的運用

譜例4

譜例4位于曲目中段(44-45小節(jié)),音符上標記的小圓圈是古箏中的泛音,由右手彈奏,左手在發(fā)音弦的1/2處輕觸,可得高八度的泛音。這兩個小節(jié)有著承前啟后的效果。前面連接著一段模仿古琴沉郁音色的片段,后面則是空靈的鳥語聲。此處的連續(xù)泛音運用的還是主題材料“5 36 5”西皮過門,空靈、清脆的泛音讓我們仿佛置身于北京的妙峰山,遠遠地聽到了寺廟里敲響了晨鐘。譜面上的波浪線代表的是捂弦刮奏,好似扶搖而上三千尺,帶我們走進了世外桃源,讓人回味無窮。此段為后面模仿鳥鳴的樂段埋下了伏筆,意境幽遠。

(二)擦弦在《曉霧》中的運用

譜例5

譜例5(46-48小節(jié)),此處是用義甲側面擦弦發(fā)出猶如空山鳥語般的音響效果,很少在其他曲目中被運用,這是《曉霧》中畫龍點睛之筆。古箏彈奏中一般都要求彈奏者義甲正面觸弦彈撥,這樣才能發(fā)出通透優(yōu)美的音色,但在此處運用義甲側面刮擦琴弦,是作曲者別出心裁的設計。給予了聽眾不一樣的聽覺感受。

(三)敲擊在《曉霧》中的運用

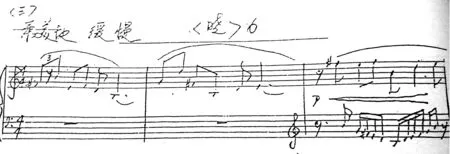

譜例6

譜例6(127-136小節(jié))片段大量運用到模仿打擊樂的特殊音效。例如拍擊琴盒琴蓋以及琴身側面,包括掃弦時止音。正如京劇中的“武場”,打擊樂是京劇的靈魂,它分為“文場”和“武場”,文場指的是管弦類樂器,如二胡、三弦、月琴等,而打擊樂則屬于武場,通常用單皮鼓、梆子、板等作為伴奏樂器。此處接近全曲的高潮部分,充滿技巧的演繹,推動著樂曲的發(fā)展,營造了熱鬧歡騰的武打場面,極具北京特色。加上左手持續(xù)伴隨的止音,增添了音樂的動感和彈性,同時對演奏者雙手配合程度有更高的要求。

(四)掃弦在《曉霧》中的運用

譜例7

譜例7(249-282小節(jié))是曲子的插段部分,左手運用了大篇幅的掃弦,掃弦在古箏中可剛可柔,此處是緊湊又激烈的掃弦。音樂性格從之前的幽靜朦朧推向了粗獷、奔放,給我們展現(xiàn)了多樣化的京城。此處掃弦的音響效果應該熱情濃郁,推動情緒更加激動、奔放。左手要把握好止音和掃弦的切換,要靈動自然。

五、《曉霧》對現(xiàn)代古箏箏曲創(chuàng)作的貢獻及啟示

《曉霧》這首作品最大的亮點是其運用了西方的復調作曲手法,又吸收了京劇等富有北京地域色彩的音樂材料,曲目中特殊音效的點綴,不得不讓聽者拍手叫絕,也為我們想要作曲的古箏學習者提供了好的樣本。因此,現(xiàn)代古箏創(chuàng)作不僅要保留民族風格,汲取各地民族民間文化作為發(fā)展的養(yǎng)料,扎根于中華這片廣袤的大地上,更要扎實學習其他國家優(yōu)秀的理論等知識,去其糟粕,取其精華。

六、結語

本文以《曉霧》中復調技法與特殊音效的運用為兩個板塊進行分析,研究過程中我查閱了一些關于復調、古箏特殊音效發(fā)展歷程、京劇的資料,也對《曉霧》這首樂曲有了更深刻的理解。王中山先生將傳統(tǒng)戲曲音樂的精髓與現(xiàn)代古箏演奏技法完美地融合在一起,使音樂既有現(xiàn)代氣息,又不失古典風范。 選擇《曉霧》的復調技法與特殊音效的運用為題進行研究,希望通過對這首樂曲的分析與討論,汲取傳統(tǒng)樂器在樂曲演奏和創(chuàng)作上創(chuàng)新的經(jīng)驗,為學習者提供有價值的建議,促進古箏在新時代的繁榮與發(fā)展。