常州留青竹刻中的“黑白灰”研究

林文軒

摘 要:常州留青竹刻是一門將書畫藝術融于竹刻的技藝,并以其獨特的制作工藝、歷史淵源聞名于世界。本文將中國書畫中的 “黑白灰”三元素嫁接于留青竹刻之中,通過對常州留青竹刻的歷史簡述、竹刻材料、竹刻技法等整理介紹,描繪了常州留青竹刻中 “黑白灰”的特征,更好地向大家展示了常州留青竹刻。

關鍵詞:中國書畫;留青竹刻;歷史簡述;竹刻材料;竹刻技法

竹,自古以來就代表著堅韌挺拔的性格特征,而這也構成了文人墨客與竹之間密不可分的聯系。文人愛畫竹,更愛使用竹制用品,不僅僅因為竹的材料本身,更體現了對竹的高尚品質的向往與追求。因此,竹刻的存在極大地滿足了文人墨客的需求,而文人墨客們也將書畫書法等中國的國粹藝術潛移默化地融入在竹刻之中。譬如本文即將詳細介紹的常州留青竹刻中的“黑白灰”特征,利用竹刻過程中“留青”的量的不同,通過全留、微留、不留等,來映襯“黑白灰”的特征。

一、留青竹刻的歷史簡述(“黑白灰”的靈感到來)

中國的竹刻藝術起源很早,早在秦漢時期我國就有使用竹來記錄的史實。到了明代,竹刻藝術進入了強盛期,直至清末才逐漸落寞。在這段時間里,竹刻技術也在不斷地變化著。一開始的竹刻產品,以功能為主,竹刻技藝的裝飾為輔。但隨著明清詩詞文化的不斷發展,大批的文人墨客不斷地涌現,竹刻產品不僅僅局限于一開始的功能,慢慢地跟隨著文人們的腳步,變得愈加充滿藝術氣息。文人墨客運用于詩畫的技巧技藝也不斷地被應用于竹刻之上,竹刻中的“黑白灰”也隨之衍生。隨著明后期張希黃對“留青”技藝的加強改進,也使竹刻之中不斷體現出書畫的韻味,“黑白灰”的元素出現頻率愈加變高。而制作者也從工匠向擁有藝術氣息的工匠發展,文人墨客也加入了制作者的行列,竹刻的工藝水準幾乎攀向頂峰,藝術欣賞性亦是如此。竹刻中“黑白灰”的特征也逐步成為其亮點特色。到了清末,留青竹刻以及留青竹刻的制作技藝都受到冷落,竹刻技藝也停滯在相應水平。

“留青竹刻”是常州三寶(常州梳篦、留青竹刻、亂針繡)之一,是常州的代表與象征。在常州地區,留青竹刻擁有獨特而悠久的歷史,而留青竹刻的珍品多數出自于常州地區,可以說是在留青竹刻中獨占鰲頭。王世襄編著的《竹刻》一書中,五位竹刻頂尖藝術家中常州的就占了其中之四。近代更是涌現了白士風、范遙青、徐素白、徐秉方等一批大師,他們也在用自己的刻刀,一刀一刀樸實無華地刻畫著常州留青竹刻中的“黑白灰”。

(一)白士風

常州竹刻大師白士風,以竹刻技藝高超、作品寫實著稱。擅長運用留青竹刻中多留與少留的技巧,作品陰陽濃淡暈褪變化分明,極具匠心,很好地繼承了留青的傳統,而竹刻中的“黑白灰”也酣暢淋漓地展現出來。

(二)范遙青

白士風的大弟子范遙青,擅長鄉野田園的竹刻風格,被稱為“農民竹刻家”,并將留青技藝與原本自己擅長的深雕、陷地雕完美結合,取得了良好的藝術效果。伴隨著深雕、陷地雕等雕刻技法,常州留青竹刻中的“黑白灰”的藝術特征也毫無保留地被展示出來。

(三)徐素白

竹刻大師徐素白在鉆研竹刻技藝的同時,也對中國水墨畫有較為深層次的研究,他擅長將水墨畫中的濃與淡的特征在竹刻中以留青的方式展現出來。通過對繪畫藝術的學習研究,徐素白將水墨畫中的“黑白灰”,更加奇特迥異地展現在世人的面前。

(四)徐秉方

徐素白之子徐秉方,也繼承了父親高超的竹刻技藝,同時自己在繪畫筆墨功底上也相當有造詣。通過竹刻技藝的深淺變化,水墨畫中的筆墨意蘊以留青的形式活潑形象地展現出來,留青竹刻中的“黑白灰”完美的與水墨畫融合,更體現其高超的竹刻技藝。

正是文人墨客的詩詞歌賦,促使竹刻藝術家們造就了留青竹刻獨特的藝術形式,將文人墨客的水墨畫以及各種繪畫中的“黑白灰”的特征,通過其高超獨特的技巧,完美地展現于留青竹刻之中。

二、留青竹刻的竹刻材料(“黑白灰”的基礎構成)

留青竹刻選材用材也十分講究,基本選用的是毛竹,竹質優質、竹面光滑、竹竿筆直為佳,竹肌紋理細膩,無立紋是上等的留青竹刻素材。想取得這樣的竹刻材料也是相當不容易的。

想要選取上好的毛竹,首先要對毛竹的竹齡學會區分,主要通過毛竹的表面的顏色來進行區分。初生的毛竹顏色發青,呈綠色,竹節為白色粉環。三年后,主表面顏色逐漸變黃,竹節也由粉色逐步轉為黑色。嫩的毛竹質地不夠堅硬,經過雕刻加工會變形開裂;老的毛竹皮質粗糙,不易精雕細琢,所以選用竹齡在三到五年的毛竹為最佳。

在完成了竹材料的挑選之后,毛竹的加工也尤為重要。首先將毛竹截成適宜的長度,放入煮沸后的加堿清水中,再次沸煮20分鐘,取出后快速擦干并放置太陽下曝曬,日落前收回,并防止受潮。第二日繼續曝曬,如此反復兩年才能投入使用。期間,出現的有暗斑的竹料也要隨時淘汰,所以每次能夠進行雕刻的量也僅僅是選材的三分之一。

優質的竹子的選取制作,為成品的留青竹刻打下了堅實的基礎,越是優質的竹子,越能淋漓盡致地展現留青竹刻中的“黑白灰”。只有選擇了好的竹子,才能通過其材質之美來更加完善地體現留青竹刻中的“黑白灰”之韻。

三、留青竹刻的竹刻技法(“黑白灰”的極致表現)

中國畫善于留白,以襯虛實。常州留青竹刻也有異曲同工之妙,留青竹刻中的全留、微留、不留、多留、少留,同樣留給人以虛實的遐想,而留青的不同也正是竹刻中“黑白灰”特征的體現。

在竹刻技法中,常州留青竹刻藝術講究運刀用線。留青竹刻藝人用線條描繪出物象的具體內容,就好比中國畫中的白描稿,通過線條的變化表現刻畫事物的特點特征。通過不同的刀法刻線造型,并融入留青的技巧,勾刻出不一樣的竹刻作品。竹刻藝人通過青筠多留、少留的鏟底方式,將中國畫中的“黑白灰”特點充分地展現在了留青竹刻的藝術作品之中。

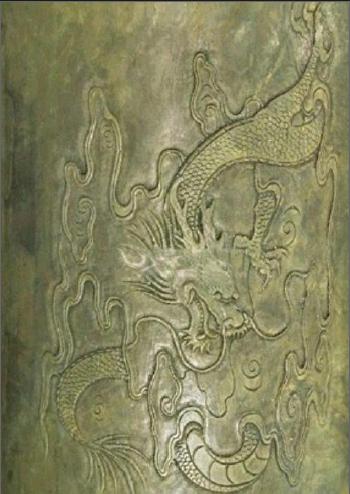

白士風老先生的《云龍臂擱》 ,采用刀刻、鏟底的留青竹刻技法,在竹制臂擱上雕刻出層層的云彩,云朵一層疊一層,畫面飽滿而不凌亂,線條整齊卻不呆板,呈現出一種柔軟的美感,恰似顧愷之的線條宛如“春蠶吐絲”之感,是婉約、細膩、柔軟之美。在畫面的云層中間若隱若現地露出了一條龍,龍的腦袋和脖子用線陽剛而有力,恰似吳道子的線條宛如“吳帶當風”一般,是一種雄放、遒勁、陽剛之美,乃常州留青竹刻的上乘之作。

竹刻技法的運用,將“留青”這一特征淋漓盡致的表現出來。技法中全留、微留、不留、多留、少留的手藝,使其形成了明暗對比、疏密對比,更展現了作品中的虛實之意,讓常州留青竹刻中的“黑白灰”更有層次地表現出來。

四、結語

通過對常州留青竹刻“黑白灰”的分析,不難發現,常州留青竹刻作為中國竹刻中的一支,有著豐富的文化內涵和深厚的底蘊。文中常州留青竹刻的“黑白灰”特征的展現,愈加彰顯出藝術家們對待留青竹刻工藝的執著精神與精益求精。正是因為這些一輩子都從事常州留青竹刻藝術的刻竹人們,留青竹刻的藝術文化才得到了更好的傳承保護與傳播發揚。我們也應盡自己最大的努力,繼承與發展留青竹刻事業,使留青竹刻愈發光彩奪目。

參考文獻:

[1]吳瓊.以現代工業設計理念振興常州梳篦傳統手工藝產業[D].南京林業大學,2006.

[2]張犇.常州留青竹刻藝術性分析[J].美與時代(上),2010,(11):55-57.

[3]錢凱一.淺談中國竹刻藝術的流變與傳承——以常州留青竹刻為例[J].美術教育研究,2013,(09):37-38.

[4]葉瀾,裴海.竹刻工藝的傳承與保護——以常州留青竹刻為例[J].美與時代(中),2015,(03):63-65.

[5]卞證.常州留青竹刻的藝術特征研究[J].美與時代(中),2015,(11):133-134.

作者單位:

南京工業大學endprint