經后路脊柱重建治療老年Magerl B胸腰椎骨折的臨床效果

付聰聰

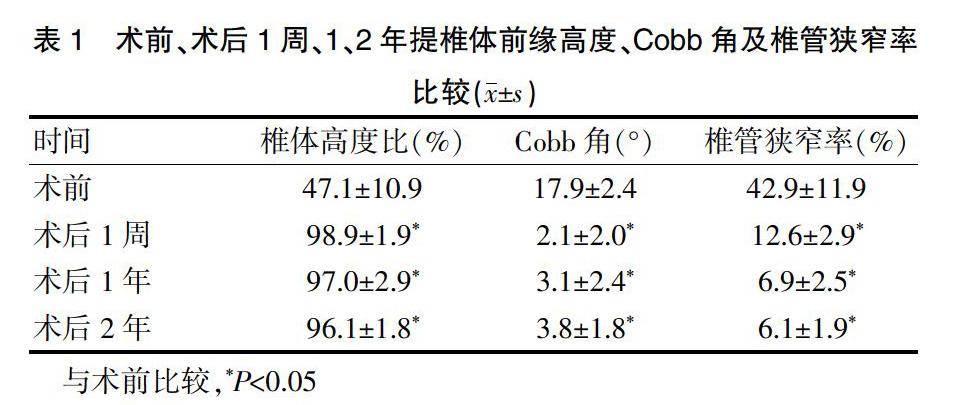

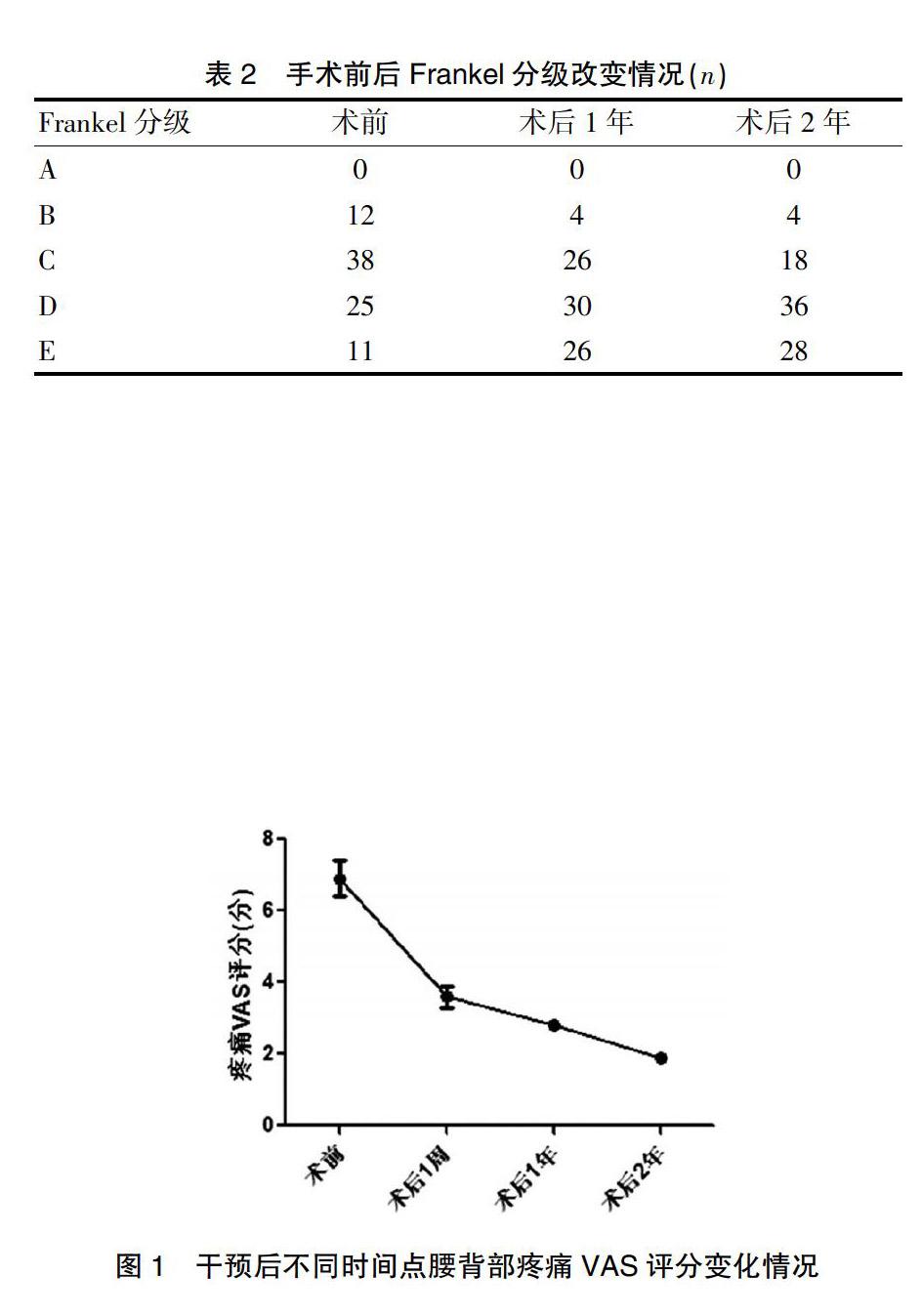

[摘要]目的 探討經后路脊柱重建治療老年Magerl B胸腰椎骨折的臨床效果。方法 選擇2013年1月~2015年10月我院收治的老年Magerl B型胸腰椎骨折86例患者,所有患者均行經后路椎管探查減壓,椎體內植骨椎弓根釘棒系統內固定術,手術前后行CT檢查計算傷椎椎管狹窄率,根據X線片測量傷椎高度變化評估椎體高度恢復、用Cobb角變化評估后凸矯正情況,Frankel分級標準變化評估神經功能恢復情況及干預后不同時間點腰背部疼痛視覺模擬(VAS)評分變化情況。結果 86例患者經24~32個月隨訪,術后1周、1、2年CT檢查提示傷椎骨折愈合,植骨滿意,無斷釘斷棒。術前、術后1周、術后1和2年后椎管狹窄率、傷椎相對高度比、Cobb角較術前均顯著改善(P<0.05),干預后1周、干預后1及2年后,腰背部疼痛VAS評分均低于干預前(P<0.05)。結論 對Magerl B型胸腰椎骨折可單純經后路固定、前柱結構重建并椎管減壓,為該類型的胸腰椎骨折提供了一個相對微創、安全、效果可靠的手術方式。

[關鍵詞]胸腰椎骨折;Magerl B型;經后路椎體內植骨重建

[中圖分類號] R687.3 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-4721(2018)12(a)-0117-04

Magerl B型胸腰椎骨折(Magerl B thoracolumbar fractures)為牽張性雙柱骨折,同時具有后柱不穩定及椎體前柱骨折特點[1-2]。張廷偉等[3-4]認為后外側角(PLC)不完整伴前方骨塊壓迫神經,需采用前后聯合入路對脊柱前柱及后柱重建修復。本研究將我院2013年1月~2015年10月收治的PLC不完整的胸腰椎Magerl B骨折進行回顧性分析,所有患者均單純行后路椎體撐開復位,經椎板間隙開窗椎管探查減壓椎體內植骨成形椎后柱植骨融合椎弓根釘棒系統內固定術,即單純經后路固定融合同時經后路椎管通道行脊柱前柱的重建,分析治療效果,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選擇2013年1月~2015年10月我院收治的PLC損傷的胸腰椎爆裂性骨折86例患者。納入標準:①X線或CT或MRI等影像學改變證實確有PLC損傷;②碎骨塊突入椎管占椎管面積>30%[5];③骨折無側方移位、旋轉移位;④無完全性的脊髓及馬尾神經損傷;⑤TLICS評分≥7分,LSC評分≥7分。排除標準:合并嚴重心肺肝腎功能不全、精神障礙、其他部位骨折、失血性休克、重度及以上程度貧血者。所有患者中,男62例,女24例;年齡45~70歲,平均(66.2±3.1)歲;合并高血壓45例,合并冠心病10例,合并糖尿病36例,合并慢性阻塞性肺疾病28例;致傷原因:48例車禍傷,29例高處墜落傷,9例重物砸傷;脊髓損傷Frankel分級標準:B級12例,C級38例,D級25例,E級11例;受傷部位:單一椎體受累72例,兩個連續椎體受累14例。根據胸腰椎正側位片、CT及MRI檢查,明確有PLC損傷。受傷~手術時間12 h~12 d,平均4.8 d。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2手術方法

患者插管全身麻醉,俯臥位;取后正中切口顯露椎板及關節突關節,在C型臂X光機透視下經傷椎上、下相鄰位椎體椎弓根植入4~6枚椎弓根螺釘。椎板開窗減壓選擇傷椎與上一相鄰椎體的椎板間隙處,部分切除傷椎椎板上緣及上椎的椎板下緣,摘除椎板間黃韌帶,逐步向外切除至關節突關節,保留上、下關節面,形成1.6 cm×1.2 cm左右窗口。對骨折塊突入椎管>50%的患者先開窗減壓再撐開復位,以免撐開復位時加重神經損傷或硬膜囊的撕裂,對骨折塊突入椎管<50%患者先撐開復位后,選取骨折塊突入明顯側開窗減壓,對伴有小關節突絞鎖的骨折脫位患者,先復位,再開窗探查減壓。撐開復位后,術中根據C型臂X光機透視觀察傷椎椎體前后緣、椎弓根寬度及椎管高度改變情況確認傷椎已恢復正常外形后,從開窗處沿傷椎椎弓根內側向前向內側逐步探查椎管內情況,注意避免損傷椎管內硬膜囊、脊髓、馬尾神經及椎管靜脈叢血管;將未完全復位的突入椎管殘留的骨折塊頂回椎體內復位,探查椎管對側若骨折塊未能復位時用“L”型復位器將骨折塊頂壓復位。選擇復位后椎體后壁的骨缺損處或根據骨折位置在傷椎椎體后縱韌帶的外側開1個直徑約5 mm小孔,沿小窗用刮匙插入骨折椎體前中部并向上或向下撬頂終板,盡可能恢復椎體高度,經撐開復位及撬撥復位后傷椎椎體內形成明顯腔隙,將椎板減壓時咬下的骨碎粒及同種異體骨顆粒植入其中,用彎刮勺將骨粒盡可能推向椎體對側腔隙,適度夯實,注意對側植骨一定要充分,用膠原蛋白海綿封住植骨開窗口止血并防止碎骨粒退入椎管。對骨折突入椎管嚴重單側開窗減壓效果不理想者,在對側椎板間隙切開黃韌帶有限開窗探查椎體骨折復位。然后在椎板間隙、雙側橫突間植骨融合。沖洗傷口,置負壓引流管,逐層縫合。

1.3術后處理及隨訪指標

術后48~72 h拔除引流管,1周內復查腰椎X線片及CT,1~2年后取出內固定物;術前、術后1周、1年行X線、CT檢查,采用椎管狹窄率=(正常椎管矢狀徑-傷椎最狹窄處椎管矢狀徑)/正常椎管矢狀徑×100%來計算傷椎椎管狹窄率[6];采用傷椎高度比相鄰兩椎高度和之均值來計算傷椎骨折椎體高度比;測量Cobb角變化。采用Frankel神經功能分級評估術前、術后1年神經功能變化情況。通過疼痛視覺模擬(VAS)評分,評價術前、術后1周、術后1年及干預后2年,患者腰背部疼痛情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0統計學軟件對數據進行處理,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗,計數資料用百分率(%)表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1術前、術后1周、1、2年椎體前緣高度、Cobb角及椎管狹窄率的比較