攀枝花西溝灰場分布式光伏發電項目評價

吳勇 劉黔蜀 徐眾

摘 要:以攀枝花西區灰場分布式光伏發電站的建設過程及3年當中的運營數據為基礎,對電站運營期間太陽能總輻射量、日照時數、有效利用日照時數、發電量以及光伏發電量與輻射量比值進行分析,同時計算光伏電站運營期間的節能減排量和經濟效益。結果表明:每年3~5月發電量最大,運營期間總發電量達到849KW.h,節約標煤76.721t,節能減排創收可達1003.261萬元,說明本項目的建設具有良好的社會效益和經濟效益。

關鍵詞:光伏分布式發電;太陽能總輻射;有效日照時數;社會效益;環境效益

中圖分類號:TM615 文獻標識碼:A

文章編號:1671-2064(2018)24-0133-03

攀枝花電網水電比重大,截止2014年底水電裝機占總裝機容量的75.7%。水電與光伏發電具有較好的天然互補特性,雨季水電輸出大,光伏輸出小,旱季則正好相反。黃河水電公司龍羊峽水光互補850MWp并網光伏電站就是國內最大的水光互補電站。攀枝花市自2013年申報國家級新能源示范城之后,就大力發展水利電站、風力電站及光伏電站,從而使其電網具有獨特的電源結構特征,為光伏并網發電項目創造了良好的條件,因此本地區建設了許多中小型分布式光伏電站。大多數光伏電站建設完成之后,維護及評價體系不健全。本文對攀枝花市西溝灰場分布式光伏發電建設過程及運營當中的數據進行收集,并對電站的運行數據進行評價分析。

1 項目概況

1.1 項目建設地情況

攀枝花西溝灰場分布式光伏發電工程場址位于四川省攀枝花市西區格里坪鎮的華電攀枝花發電公司火電廠煤灰回填壩址上,距攀枝花市區西區約2.0km。地理坐標介于北緯26°36′14"~26°36′40",東經101°34′44"~101°35′10"之間,海拔高程1200m~1260m,場址分為三個區域,總面積約160畝,一期占地面積約79畝。

1.2 項目建設內容及進度

1.2.1 項目建設內容

項目分兩期建設,一期工程決策批準裝機容量2.89MWp,發電系統主要由光伏陣列、匯流系統、逆變系統和升壓系統等部分組成,其中光伏發電部分由2個傾角固定的陣列組成,單塊容量265Wp,總數10912塊,組件全部采用多晶硅電池組件,每個1.46916MWp方陣包含 42個40kW的6進一出逆變器,6臺8進一出匯流箱,一臺10kV箱式升壓變,1臺電纜分接箱,2個方陣匯集電能后,每一個1回10kV電纜送線路配套建設10kV開關站,站內布置配電室1幢和室外無功補償裝置。發電量采取全額上網,開關站送出線路為一回10kV架空線路,T接于10kV大石線39號桿。線路長約0.85km,導線截面選擇240mm2。生產運行期為20年。

1.2.2 項目實施進度

項目于2015年12月29日取得攀枝花市西區發展與改革局《企業投資項目備案通知書》(川投資備[51040315122901]

0008號),完成項目(核準)備案;項目一期于2016年3月10日開工,2016年5月21日建成試運行,2016年6月1日竣工驗收正式投產發電,總工期83天。

2 項目建設的目的和意義

2.1 符合國家可再生能源發展戰略

光伏發電是清潔可再生能源,屬國家產業政策支持項目,符合國家環保、節能和可持續發展要求,符合四川省能源發展戰略與國家可再生能源發展戰略。

2.2 積極的示范作用

攀枝花地區具有豐富的太陽能資源,通過華電攀枝花發電公司西溝灰場項目的建設,在攀枝花市工礦堆場、荒坡地等綜合開發利用起到積極示范作用和推動作用,更加有利于推動攀枝花市西區、攀枝花市新能源以及地方經濟的發展。為攀枝花市轉型升級提供新思路,同時開啟綠色、生態礦山開采的全新模式。

2.3 有利于改善周邊環境

項目建設需要一個干凈、清潔的環境,因此在項目建設前期需要對現場進行表層固化和封閉,避免揚塵對光伏組件污染,對周邊環境和居住質量有較大的改善和提高[1]。

3 項目運行數據分析

3.1 輻射量

項目可研報告中計算出攀枝花地區1~12月總輻射量為5923.8MJ/m2,而2016年全年監測的太陽總輻射量為5991.68MJ/m2,2017年全年輻射量5207.35MJ/m2,2018年1~6月輻射量為1399.6MJ/m2,項目建設地可研計算的輻射量與實際監測量變化規律基本一致,而3~5月份之間太陽能輻射資源最充足,11月和12月太陽能資源稍弱跟文獻[2]和[3]測試結果一致。但在2016年8月份時候太陽輻射量出現突變達到632.55MJ/m2,可能與當年氣候干燥,晴天較多有關。

3.2 日照時數

從項目建設初期就對項目建設地月日照時數及月利用小時數進行監測,其中月日照時數就是每個月日照時長,月日照利用小時數指的是太陽能光伏有效發電時間。

項目2016年全年日照時數總和2749.3h,2017年2721.4h,2018年1~6月日照小時數為1399.6h。另外,項目可研報告中計算出攀枝花地區1~12月利用小時數總和1308h,而2016年6~12月監測的月利用小時數總和790h,2017年全年月利用小時數總和為1411h,2018年1~6月利用小時數總和為738h。

3.3 發電量

項目自2016年6月開始正式發電,2016年6月~12月共發電227萬KW·h,2017年全年發電量達到409萬KW·h, 2018年1月~6月底發電213萬KW·h,均優于可研里面的年平均發電量377萬KW·h指標值,具體情況見圖1所示。

從圖1中可以看出月發電量變化規律與可研計算結果基本一致,項目發電峰值出現在3~5月份之間,這與3.1和 3.2監測的結果一致,說明輻射量大,太陽能日照時數長,光伏發電量大。

太陽能光伏發電就是將太陽能輻射能轉化為電能的過程。利用太陽能發電量與輻射量的比值來直觀的衡量光電轉換情況,見圖2所示。從圖中可以看出6、7月份比值最小說明發電量比較低,主要是因為6、7月份的太陽能日照時數和日照利用時數都比較低。

以上分析充分說明西溝灰場光伏發電項目實際運行指標均優于可研設計,太陽能總輻射量發電量、日照時數、利用日照時數、光伏組件轉換率均滿足設計要求。另外,可研中計算的系統發電效率為76.29%,經過實際發電量及其輻射曝輻量指標計算得出,一期系統發電效率達到84%,同樣優于可研設計。

3.4 社會和環境效益分析

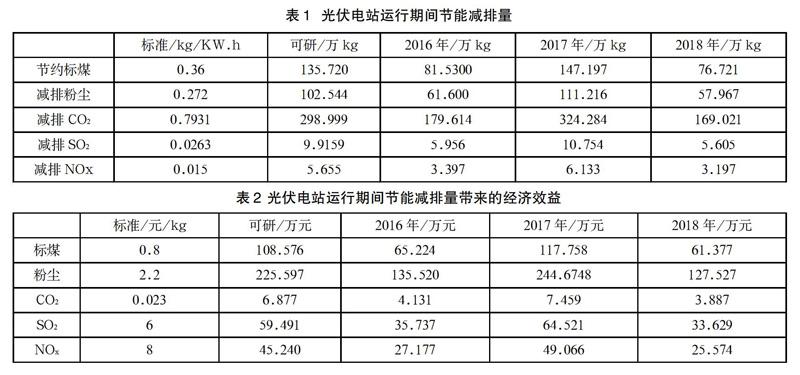

項目發電收益情況,2016年6~12月營業收入184.31萬元,營業總成本費用(含營業外收支)121.92萬元,營業利潤62.39萬元,凈利潤84.49萬元;2017年凈利潤81萬元;2018年還未進行結算。電站運行期間節能減排情況見表1所示。

表中數據是通過光伏發電站發電量折算出的節約標煤、減排粉塵、CO2、SO2和NOx量,從表中可以出2017年全年運行,減排量均超過可研量;2016年和2018年半年運行期,減排量也超過可研全年的一半多。光伏電站運行期內節約標煤、減排粉塵、CO2、SO2和NOx分別為30.545t、23.078t、67.292t、2.231t、1.273t。

根據圖1中的月發電量情況及文獻[2]中減排量經濟效益計算方法,得出電站在運行期間不同年份節能減排經濟效益情況見表2所示。從表中可以看出在運行期間電站節約標煤、減排粉塵、CO2、SO2和NOx產生的經濟效益分別為15.477萬元、133.888萬元、101.816萬元、507.722萬元和244.358萬元。

另外,項目2016年6月27日-28日公司委托攀枝花市環境監測中心站對項目的污染物排放進行了驗收監測,驗收監測報告評價結果:全部達標排放,廠界噪聲晝間均未超標。2016年11月7日通過環境保護竣工驗收。施工管理措施嚴格按照國家相關要求,加強建設施工期間的環境管理,全面落實建設施工期間各項環境保護措施。優化施工布置,合理安排施工時間,采取有效措施減輕了施工期超聲、揚塵、廢水對周圍環境的影響。加強施工廢棄物收集、轉運過程的管理,避免了二次揚塵污染,施工臨時占地都在完工后進行及時恢復。施工污染問題認真落實運營期間各項污染防治措施,確保廢水、廢物的回收和利用,采取有效措施隔音降噪[4]。

項目利用自然太陽能轉變為電能,在生產過程中不直接消耗礦物燃料,不產生污染物,同時還能產生良好的經濟和社會效益。

4 項目存在的不足

項目是華電四川公司第一個光伏項目,采用EPC總承包方式建設,工期緊、任務重,專業性管理人員相對較少,經驗欠缺,加之周邊環境對項目有一定的影響,所以項目的建設和生產管理存在以下不足:

(1)設備生產配送及進場工作較滯后,輸出線路多次調整、修改,影響了工程當初公司確定的整體目標實現。

(2)相對火電、核電及水電施工單位,光伏項目規模較小,工程量相對不大,各參建單位重視程度、資源配置和投入不足。

(3)現場周邊緊鄰駕校、石灰石礦采礦區、道路,對光伏組件形成一定的污染和個別組件打擊受損,導致光伏組件清潔次數,因此維護成本增加[5]。

5 結語

西溝灰場光伏項目一期的建成和投產,既是華電攀枝花發電公司項目發展的突破,也是華電四川公司在川光伏項目“零”的突破。從2016年3月10日開工建設,2016年5月21日并網試運行,6月1日完成試運行并進行西區發改局組織的竣工驗收。項目經過2年以來的運行,無論是從經濟、經營、社會效益等方面都取得了較好的業績和效果。通過運行數據分析可以得出下列結論:

(1)2017年全年太陽能總輻射量達到5207.35MJ/m2,日照時數2721.4h,利用的日照小時數1411h,年發電量達到409萬KW·h,均超過可研計算結果,說明項目建設地太陽能資源豐富適合進行太陽能光伏發電站的建設;

(2)太陽能光伏發電站的發電量與總輻射比值較小,說明太陽能光伏發電的轉換效率低,需要提高系統的效率來彌補這一缺陷;

(3)2017年運行期間并網發電經濟凈利潤達到81萬元,運行期間節約標煤、減排粉塵、CO2、SO2和NOx分別為30.545t、23.078t、67.292t、2.231t、1.273t,從而產生的經濟效益分別為15.477萬元、133.888萬元、101.816萬元、507.722萬元和244.358萬元,運行期間具有良好的經濟和社會效益。

參考文獻

[1]宋惠忠,程慧,韋安強,等.新能源光伏對售電市場影響分析[J].浙江電力,2018,37(06):42-46.

[2]李一平,杜成勛,陳永瓊,等.攀枝花太陽能資源評價[J].高原山地氣象研究,2009,29(01):44-50.

[3]封士杰,李順美.攀枝花地區太陽能資源的建筑應用潛力分析[J].四川建筑,2016,36(06):84-86+88.

[4]鮑云峰,田茂,孫軍,等.分布式光伏數據采集器的設計與實現[J].計算機測量與控控制,2018,26(08):308-314.

[5]陳梓毅,曹燁,邱國玉.城市分布式光伏發電的經濟和環境效益實證分析[J].生態經濟,2018,34(06):100-105.