公共物品及其提供方式的類型學分析

——基于非排他性與非競爭性的程度以及互動集團的規模

□ 羅曉華

(廣東技術師范學院,廣東 廣州 510000)

一、公共物品的內涵及特征

“公共物品”一詞最早由瑞典人林達爾在其博士論文《公平稅收》中正式提出,美國經濟學家保羅·薩繆爾森和威廉·諾德豪斯在《經濟學》一書中將其與私人物品進行了區分:“公共物品是這樣一些產品,不論每個人是否愿意購買它們,它帶來的好處不可分開地散布到整個社區里。相比之下,私人物品是這樣一些產品,它們能分割開,并可分別地提供給不同的個人,也不帶給他人外部的效益或成本”。[1]在《公共支出的純粹理論》一文中,薩繆爾森進一步將公共物品定義為:“公共物品是這樣一種物品,所有人都共同使用,并且每個人的使用都不會減少其他人的使用”。[2]德國經濟學家理查德·阿貝爾·馬斯格雷夫將公共物品的特征概括為 “非排他性”與“消費的非競爭性”,在《財政學原理》一書中,他首次提出了排他原則的不適用概念,并將之作為區分公共物品與私人物品的關鍵性標準:“任何人都同等的消費,不管他是否為此付費。換言之,我們必須將聯合消費與排他原則的不適用結合起來”。[3]其后,他在《比較財政體制》一書中用“消費上的非競爭性”取代了“聯合消費”,以指稱公共物品的另一特征。馬斯格雷夫用“非排他性”與“非競爭性”來區分公共物品與私人物品的思想影響非常深遠,但以如此嚴格的限定為標準,幾乎沒有任何一種物品可以歸入公共物品之列。基于此,美國經濟學家丹尼斯·繆勒在《公共選擇理論》一書中拓展了公共物品的范圍,將公共物品的特征概括為 “排他性”與“供給的連帶性”。供給的連帶性是指公共物品一旦生產出來,無論其使用者是增加還是減少,都不影響該公共物品的供給,其反映的是公共物品邊際成本與平均成本同時遞減的特征。在供給連帶性的極端情形中,公共物品的生產成本全都是固定的,因而其邊際成本為零,[4]這種極端情形就是通常所說的非競爭性。在繆勒的概念中,非競爭性只是連帶性的一種極端情形,因而極大地拓展了公共物品的范圍。美國經濟學家詹姆斯·M·布坎南也認為馬斯格雷夫對于公共物品的限定過于嚴格,以致局限了公共物品理論的分析價值。借助類型學的分析方法,布坎南將公共物品分為純公共物品與準公共物品兩種類型。純公共物品或服務是指相關群體的全體成員可同等獲得的那些物品或服務,[5]而準公共物品既不是純私人物品或服務(即這些物品或服務的生產或消費具有外溢利益或損害),也不是純公共物品或服務(即消費者從同質的物品和服務單位中所獲得的消費并非嚴格均等)。[6]布坎南認為,公共物品與私人物品的主要區別在于是否具有外部性,前者的生產與消費都具有溢出效應,后者則沒有。至于純公共物品與準公共物品的區別則在于是否具有同等可得性。當前,公共物品具有非競爭性與非排他性的特征并可分為純公共物品與準公共物品,是學界廣為接受的觀點。

二、純公共物品的提供方式

社會產品的提供方式有以下幾種:企業提供、自我提供、自愿聯合提供以及政府提供等。而純公共物品的提供則是由其非排他性與非競爭性的特征所決定的。

(一)由非排他性引致的提供問題

由于純公共物品無法通過收費制度實現排他性消費,因此由企業提供是不合適的。那么,能否由社區自愿提供,繆勒通過“囚徒困境”這一博弈對局對此問題作了很好的說明:

A和B的地塊相連,其中A的土地上建有飼養山羊的牧場,B的土地上種有蔬菜和花草,并養有一只狗。在沒有籬笆的情況下,A的山羊有時會闖入B的農場里啃嚙蔬菜和花草,B的狗也會闖入A的農場,嚇得山羊不產奶。如果在他們地塊之間修筑一條籬笆,而且籬笆的成本低于相互干擾帶來的損失,兩人的收益總和會提高。

表1

在這個博弈對局中,如果修筑籬笆,山羊會正常產奶,蔬菜和花草也不會遭到損壞,1和2的收益總和為20;如果不修筑籬笆,山羊不會正常產奶,蔬菜和花草也會遭到損壞,兩人的收益總和為16(見表1)。可見,修筑籬笆肯定勝于不修筑籬笆。但問題的關鍵在于:修筑籬笆的成本由誰支付,是兩人合作分攤還是其中一人獨立承擔。對此對局進行分析后可以發現:A總是有從策略組合1轉向策略組合2的激勵,因為這一轉變使其收益增加了3,而B也總是有從策略組合1轉向策略組合4的激勵,原因與A相同,這樣兩人都會采取不捐款的策略,策略組合3就成為“納什均衡”,其結果是雙方都采取不合作策略,公共物品的提供陷入困局,兩人的境況都變得更壞。

表2

改變一下上述博弈對局中兩人的收益與支付:假設A羊奶的收益為20,B花草蔬菜的收益為10,由互相干擾帶來的損失A為8,B為5,修筑籬笆的成本為6。這樣,不同策略組合下兩人的收益如表2。對此對局進行分析后可以發現:B會有從策略組合1轉向策略組合4的激勵,A有從策略組合1轉向策略組合2的激勵,但是策略組合2也不是“納什均衡”,因為B有從策略組合2轉向策略組合3的激勵,A又有從策略組合3轉向策略組合4的激勵,最終“納什均衡”為策略組合4。其結果是由A獨力承擔修筑籬笆的成本,B免費享用由修筑籬笆所帶來的收益。

在對局一中,A與B的生產規模相同,由修筑籬笆所獲得的收益與支付的成本也相等。而在對局二中,A的生產規模是B的兩倍,由修筑籬笆所獲得的收益也是B的兩倍,高于修筑籬笆的總成本,這樣,即使獨力承擔籬笆成本,A的收益也會提高。因此,在B采取不合作策略的情況下,A會選擇承擔全部成本,公共物品于是得到有效的提供。

上述兩個例子都是兩人博弈對局,而現實中關于公共物品提供的博弈對局往往會有多方參與。兩人博弈模型只是為了便于推理進行的簡化,從中亦能窺知多人博弈的一般規律。兩個博弈對局分別代表了兩種不同種類的集團:第一種是成員的生產規模大致均等。因其從合作中所獲收益也大致均等,故不合作策略成為“納什均衡”,公共物品的提供由此陷入困局。第二種是成員規模相差懸殊。因其從公共物品中所獲收益同樣相差懸殊,故對于大規模的成員來說,即使獨力承擔或由少數成員承擔成本在經濟上仍然是劃算的,由此會出現少數成員承擔公共物品的成本、其他成員免費使用的情況。可見,成員的構成不同,可以導致不同的公共物品提供格局。對此,美國經濟學家曼瑟爾·奧爾森認為:“在存在著相當程度的不平等的小集團中——即在成員的‘規模’不等或對集體物品的興趣不等的集團中,集體物品最有可能被提供。因為某個成員對集體物品的興趣越大,他能獲得的集體物品帶來的收益的份額就越大,即使他不得不承擔全部的成本,他也會提供這種集體物品。”[7]他還進一步論證到:公共物品的提供還與集團的規模有關,規模越小,公共物品的合作提供機制越有效。“在一個大集團中沒有某個人的貢獻會對集團整體產生很大的影響或對集團中任何一個成員的負擔或收益產生很大的影響,肯定地說,除非存在著強制或外界因素引導大集團的成員為實現他們的共同利益而奮斗,不然集體物品不會被提供”。[8]

對局二是對對局一不合作困局的一種破解途徑,但是這種破解并非總是有效的,集團規模是其最關鍵的制約因素。

對局一不合作困局的另一種破解途徑就是增加博弈的次數,即以重復博弈代替一次性博弈。重復博弈分有限次重復博弈與無限次重復博弈兩種。博弈論專家經分析得出結論:有限次重復博弈不能改變一次性博弈的非合作均衡結果,但無限次重復博弈可以。在無限次兩人重復博弈中,假設局中人A在第一輪博弈中采取合作策略,以后的策略選擇則依據局中人B的選擇而定。如果局中人B在第一輪博弈中也采取合作策略,那么兩人的收益總和會超過其他任一策略組合,理性的他們以后會繼續采取合作策略;如果局中人B采取不合作策略,那么局中人A的收益在所有策略組合中是最低的,這樣在第二輪博弈中,局中人A也會采取不合作策略,不合作——不合作策略組合就會成為“納什均衡”,兩人的收益都會降至最低。由于局中人A對于局中人B不合作的懲罰策略后果十分嚴重,出于對懲罰的恐懼,局中人B在第三輪博奕中采取合作策略,合作——合作策略組合在第三次博弈中會成為“納什均衡”。以此類推,在多人無限次重復博弈中,合作——合作策略組合也將會是“納什均衡”。無限次重復博弈可以糾正單次博弈的不合作結果,但前提是每個局中人都能清楚地知道其他局中人的策略選擇,否則就無法有效地對不合作行為進行懲罰。如果集團規模太大,成員太多,相互之間就很難了解,“搭便車”行為也很難被發現并予以制裁。

從以上推論可知,無論是改變成員結構還是增加博弈次數,都只在小集團中有效。在大集團中,“納什均衡”只能是非合作策略組合。就純公共物品的提供而言,組織規模的擴大會使公共物品的自愿提供機制逐漸瓦解。對此,繆勒認為:“隨著社會規模的增大,一種自愿提供的公共物品的供給不足及其相對供給不足的數量會擴大。因此,為了實現帕累托最優配置,就需要某種機構來協調每個人的貢獻。”[9]這種機構就是政府。

(二)由非競爭性引致的提供問題

純公共物品的非競爭性也決定了其不能由企業來提供。薩繆爾森對此進行了深入的論證,在《經濟學》一書中,他以燈塔為例:“在燈塔的例子中,應該注意一件事情,燈塔管理者不能很容易地以銷售價格的形式向受惠人收費這一事實使燈塔成為某種社會或公共物品。但即使燈塔管理者——通過雷達跟蹤——能向每一個附近的使用者收費,這一事實本身并不能保證燈塔服務能像根據市場價格而提供的私人物品那樣,以社會最優的方式提供出來。為什么?因為容許更多的船只使用燈塔的社會成本是零附加成本。因此,由于避免付費而遠離燈塔水域的任何船只代表著社會的經濟損失——即使向一切船只收取費用,其價格的總和也并不會大于燈塔的長期開支。如果燈塔從社會的觀點上看來是值得建造和維持的——它未必是的——較為高深的著作能夠說明為什么這種社會物品應該以最優的方式給予一切的人”。[10]

綜上所述,在純公共物品的提供上,其非排他性與非競爭性的特征導致自愿合作機制和市場機制都會失靈,只能由政府介入。

三、準公共物品的類型及提供方式

“準公共物品”這一概念是由布坎南首先提出的,他將準公共物品定義為“消費者從同質的物品和服務單位中所獲得的消費并非嚴格均等”的物品,[11]即不嚴格符合非排他性與非競爭性的物品。布坎南認為,準公共物品與純公共物品的最根本區別在于是否有同等可得性。準公共物品依據其非排他性與非競爭性的程度以及互動集團的規模可以劃分為不同的類型,不同的類型采取不同的提供方式。

(一)由部分非競爭性與部分非排他性所引致的提供問題

⒈部分非競爭性也可引致政府提供問題,其原因在于規模經濟效應。薩繆爾森在 《經濟學》一書中對此進行了論證(如圖1所示)。

圖1

在圖1中,LAC為長期平均成本曲線,LMC為長期邊際成本曲線,dd為公共產品的社會需求曲線。從圖1可以看出,長期平均成本曲線和長期邊際成本曲線,隨著公共物品供給數量的增加而降低,其中邊際成本曲線比平均成本曲線降低的速度更快。dd與LMC交于E點,依據薩繆爾森條件,①薩繆爾森假設了一個只有兩名消費者的共同體,其中兩名消費者所消費的物品分為兩類:私人物品和公共物品,前者用X表示,后者用Y表示。鑒于私人物品與公共物品的根本性質不同,個人消費和共同體整體消費之間的數量關系也不同,其中X=X1+X2,Y=Y1=Y2。假設成員1和2的收入已定,要達到效用U的最大化,就必須在私人物品和公共物品上合理地分配資源。至于成員1和2分配在公共物品上的資源比重,薩繆爾森用邊際替代率MRS1和MRS2來表示,其中∑MRS=MRS1+MRS2。公共物品的邊際成本曲線MC與∑MRS相交于E點,該點即為均衡之點,其橫軸所對應M即為公共物品的最佳提供數量,MRS1與MRS2便分別為成員1和2為公共物品的生產所分攤的成本。E點在橫軸對應的Q1為公共物品的最優生產數量,縱軸對應的P1為公共物品的價格。而在Q1的生產量上,企業的平均成本為P2,高于價格P1,因此企業肯定是虧損的。可見,以利潤為取向的企業不可能介入公共物品的提供。圖1所示情形被繆勒稱為供給的連帶性。在這種情況下,即使新技術使得排他使用成為可能,由企業提供都不是一種好的選擇。正如英國經濟學家安東尼·B·阿特金森和美國經濟學家約瑟夫·E·斯蒂格里茨所言:“當排除在技術上并非不可能時……,從效率的角度看,通過價格來控制一種商品的使用也許是不理想的”。其原因在于:一是由于公共物品的規模經濟效應,企業提供機制是失效的,而且在供給連帶性的極端情形,消費是非競爭的,向任何一個新成員提供公共物品的成本為零,這樣通過價格機制將有些人排除在外,是不經濟的。二是如果需求高度無彈性,則定價對于使用幾乎沒有影響。在極端情況下,如果需求完全沒有彈性,則對商品不收費也不會有效率上的損失。[12]

圖1所示可稱為高度的非競爭性。此外,還有低度的非競爭性,即在一定的生產規模下,邊際成本低于平均成本,但超過這一規模,邊際成本就會上升,以至高于平均成本(如圖2所示)。

圖2

低度非競爭性的準公共物品適合由企業提供。這是因為:其規模經濟效應只在一定范圍內有效,即便通過價格收費機制將部分消費者排除在外在效率上也不會有損失。

⒉部分非排他性也可引致集體提供問題。原因在于:具有完全非排他性的準公共物品不能阻止不付費的人消費,而只具有部分非排他性的準公共物品在技術上可以阻止不付費的人消費,但這種消費行為卻具有外部性,由消費行為所帶來的收益是不能完全排他的。由生產過程所導致的外部性問題可以通過產權重組或稅收手段來解決,由消費過程所導致的外部性問題在一定程度上也需要政府財政手段的介入。不過,不同類型的準公共物品,其外部性強弱不同,因此,政府介入的程度也不同。

(二)各類準公共物品的提供方式

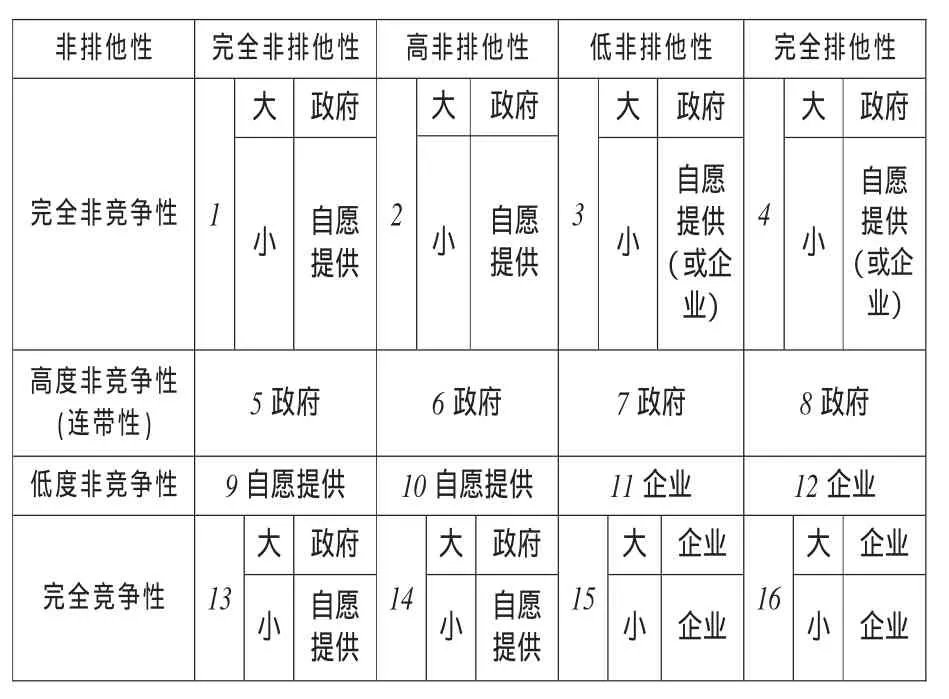

布坎南是從不可分性的程度與互動集團的規模兩個維度對準公共物品進行分類的。在界定不可分性時,他又引入了外部性的概念。統觀他的整個論述過程,所謂的不可分性就是非排他性與外部性的綜合,即包含了直接非排他性與間接非排他性的綜合體。基于此,筆者從非排他性、非競爭性與互動集團規模三個維度對準公共物品進行了分類。依據非競爭性與非排他性的程度,可以把所有物品分為16種。其中,1屬于純公共物品,16屬于私人物品,其他均為準公共物品(見表3)。

表3

14種準公共物品依據其非競爭性程度的不同又可分為四大類,適用于不同的提供方式:

第一類(包括2、3、4):具有完全非競爭性,但非排他性各不相同。這類準公共物品由于具有完全非競爭性,增加一個消費單位的成本為零,因而通過收費制度將任何人排除在外都是不經濟的、無效率的,故由企業提供不能達到效率最優,應依據其互動集團的規模而定。大集團內的適用政府提供,小集團內的適用社區自愿提供,但在自愿提供機制失效時,3和4也可由企業提供。

第二類(包括5、6、7、8):具有高度非競爭性(即連帶性),但排他性各不相同。由于供給的連帶性,這類準公共物品的邊際成本總是小于平均成本,因此通過收費手段將部分消費者排除在外既不經濟也無效率,故應由政府提供。

第三類(包括9、10、11、12):具有低度非競爭性,但排他性各不相同。這類準公共物品在一定的生產規模之內 (也可看作是在一定規模的集團之內),邊際成本低于平均成本。如果超過這一規模限制,邊際成本就會上升,逐漸高于平均成本。因此,這類準公共物品因非排他性程度不同,適用不同的供給方式。其中,9和10可由社區自愿提供;11和12可由企業提供,但政府應給予一定補貼。

第四類(包括13、14、15):具有完全競爭性,但排他性各不相同。其中,13是完全非排他的,在小集團內可由社區自愿提供,在大集團內可由政府提供;14是高度非排他的,可與13適用相似的供給機制;15是低度非排他的,無論是大集團還是小集團都可由企業提供,但政府應給予一定補貼。

結 語

純公共物品適用于政府提供,私人物品則適用于企業提供,而介于這兩者之間的準公共物品則依其非競爭性與非排他性的程度適用不同的提供方式。雖然純公共物品以及非排他性與非競爭性高的準公共物品適用政府提供,但仍然可以引進市場機制,因為提供與生產是兩個不同的環節,可以分開并由不同的主體承擔。至于那些非排他性和非競爭性程度都很低的準公共物品,適用于企業提供方式。不過,因其都具有不同程度的非排他性與非競爭性,為生產效率與社會效益考慮,政府需要不同程度的介入:對于那些有低度非排他性的準公共物品,政府需要對直接消費者進行一定的補貼;對于那些有低度非競爭性的物品,在價格上政府要加強監管。

[1]保羅·薩繆爾森,威廉·諾德豪斯.經濟學(第十四版)[M].北京經濟學院出版社,1996.571.

[2]Paul A Samuelson.1954.“The Pure Theory of Public Expenditure.”The Review of Economics and Statistics,36,387.

[3]Richard Musgrave.1959.The Theory ofPublic Finance:A Study of Public Economy,New York:McGraw-HillBook Company.

[4][9]丹尼斯·繆勒.公共選擇理論[M].中國社會科學出版社,1999.16,28

[5][6][11]詹姆斯·布坎南.公共物品的需求與供給[M].上海人民出版社,2009.47,54,47.

[7][8]曼瑟爾·奧爾森.集體行動的邏輯[M].上海三聯書店、上海三聯出版社,1995.28,37.

[10]PaulA Samuelson.1964 Economics (6thed).New York:McGraw-Hill.

[12]安東尼·B·阿特金森,約瑟夫·E·斯蒂格里茨.公共經濟學[M].上海三聯書店、上海人民出版社,1996.76.