熱力學視角下“晶體的熔化與凝固實驗”問題探究

張 雪,徐 瑩,b,于海波

(東北師范大學 a.物理學院;b.物理學國家級實驗教學示范中心,吉林 長春 130024)

“探究固體熔化時溫度的變化規律”,是人教版物理8年級上冊第3章物態變化第2節熔化與凝固中的實驗. 在實驗中所觀察的現象是晶體在熔化過程中不斷吸熱但溫度不變,為了方便學生理解這一點,可以讓學生觀察實驗現象,做出溫度隨時間變化圖. 為使學生通過實驗得到的結論與理論一致,要求教師不僅要能在實驗操作上進行指導,也要深入理解晶體的熔化與凝固過程,剖析各物理現象所蘊含的道理,深入淺出地解答在實驗過程中學生存在的疑問. 通過調研發現,現行的文獻及資料更多的是從教學以及實驗方案改進的角度分析實驗,鮮見對實驗的原理及現象的物理學本質進行探究. 為了使教師能夠“透過現象看本質”,本文將從晶體生長原理、熱力學相變角度對實驗中出現的“反常現象”以及疑難問題進行分析.

1 實驗介紹

現行的人教版教科書中“探究固體熔化時溫度的變化規律”實驗,藥品為晶體五水合硫代硫酸鈉(俗稱海波,分子式Na2SO4·5H2O)與非晶體石蠟,利用水浴加熱法對上述2種物質進行緩慢加熱. 記錄數據,畫出熔化與凝固過程中晶體的溫度隨時間的變化曲線,由此總結晶體熔化與凝固過程中的規律,并進一步引出熔點、凝固點、晶體、非晶體的概念,得到晶體與非晶體的區別為是否有固定的熔點與凝固點.

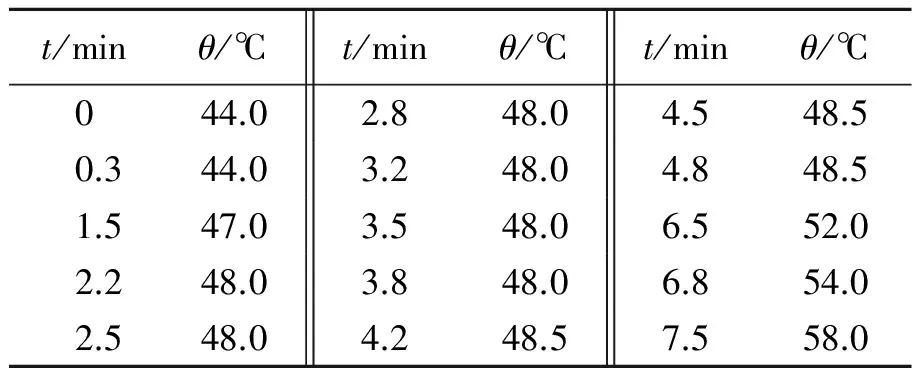

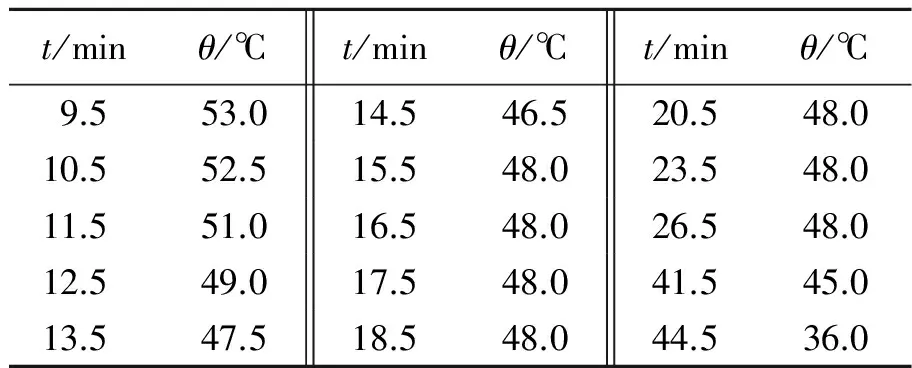

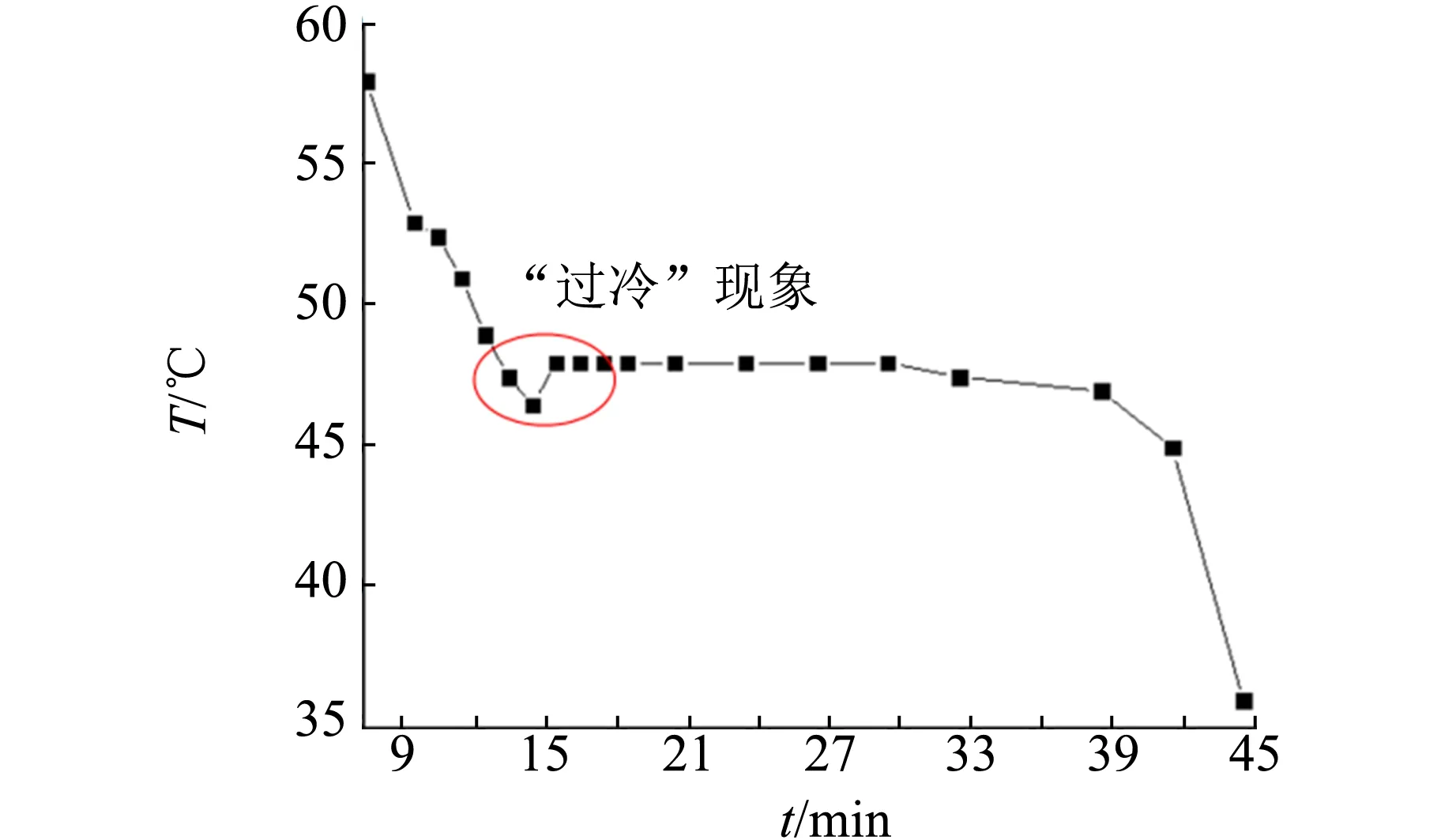

按照教材中的方法,進行多次實驗,得到晶體熔化與凝固過程中各時刻溫度數據如表1~2所示,做出溫度隨時間變化曲線,如圖1~2所示,發現熔化過程曲線與教材中曲線十分符合,而在凝固過程中,頻頻出現晶體凝固時,溫度低于凝固點的現象,俗稱“過冷現象”. 通過對晶體生長原理以及晶體相變過程的分析,發現“過冷現象”其實普遍存在于晶體自發凝固的過程中.

表1 晶體熔化過程各時刻對應溫度

表2 晶體凝固過程各時刻對應溫度

圖1 晶體熔化過程溫度隨時間變化圖像

圖2 晶體凝固過程溫度隨時間變化圖像及過冷現象

2 熔體中晶體的生長原理

物質結晶基本方式歸納起來有3種:氣相結晶、液相結晶、固相結晶,本次實驗用到的海波的結晶過程屬于液相結晶中的熔體結晶. 當溫度達到熔點時,開始熔化,當溫度達到凝固點時,發生結晶.

自發的結晶過程一般經歷2個步驟:一是晶核的形成,二是晶核的生長,如果沒有晶核,晶體也無法生長. 由于實際過程中相變的平衡條件受兩相的分界面影響很大,分為2種情況來討論晶體相變的平衡條件:設在一定溫度和壓強下,達到相變平衡時晶核半徑為臨界半徑rc.

2.1 兩相分界面為平面時的平衡條件

當晶體凝固時,產生較多的大顆粒晶粒,曲率半徑較小,故此時熔體與晶粒兩相的分界面可近似看為平面. 將熔相記做L,晶相記做S. 根據熱力學中的判據,當達到兩相平衡時,需同時滿足:熱平衡條件兩相溫度相等(TL=TS)、力學平衡條件兩相壓強相等(pL=pS)、相變平衡條件兩相化學勢相等(μL=μS).熔點凝固點溫度T滿足T=TL=TS.

2.2 兩相分界面為曲面時的平衡條件

在凝固過程剛開始時,熔體中由于漲落所形成的晶粒尺寸較小,兩相的分界面不能近似為平面,需要考慮為曲面. 此時,相變平衡條件μL=μS雖然成立,但熱學、力學平衡條件已不滿足TL=TS,pL=pS,需另外討論.

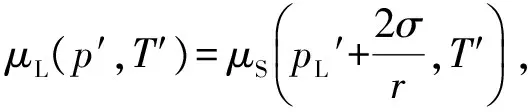

將分界面為平面的溫度、壓強記為T和p,分界面為曲面的溫度、壓強記為T′和p′. 為了可以進行定量計算,可合理近似:假設凝固形成的晶粒為球形,半徑為r. 通過受力分析可知兩相平衡時力學平衡條件為

其中σ為表面張力系數.

已知平衡時的相變平衡條件:兩相的化學勢相等,故可以表示為

μL(p,T)=μS(p,T),

根據相變過程中吉布斯自由能變化滿足關系式:dG=-SdT+Vdp(S為熵,dT為溫度的全微分,V為體積,dp為壓強的全微分,dG用化學勢的變化量計算),故對平衡過程有

μL(p,T)-μL(p′,T′)=-SL(T-T′)+V(p-p′),

(1)

利用相變條件

(2)

可得

-SL(T′-T)+VL(p-p′)=

合并同類項整理得到分界面為平面與分界面為曲面時的液相壓強p和p′之間的關系為

(3)

其中溫度關系為ΔT=T′-T,r為晶粒半徑.

3 “過冷現象”的熱力學解釋

從(3)式中不難看出,界面為曲面時發生相變的溫度T′與晶粒半徑有關,分2種情況討論:

1)當晶粒半徑小于發生相變時的理論半徑,即r

2)當r>rc,有μS<μL,此時可以形成晶粒.根據(3)式,得ΔT<0,所以說要想實現晶體的自發凝固,熔體的溫度必須低于凝固點,即發生過冷現象.

通過分析看到,熔體要想自發結晶必須達到過冷卻,即溫度必須低于“凝固點”才能夠自發凝固,所以過冷現象是自發凝固的必經過程,并不是偶然. 那為什么教材中提出凝固是達到凝固點就可以發生的結論呢?這是因為熔體中晶核的形成分2種情況:第一種情況為均一性成核又稱過冷成核,也就是說原來的熔體中沒有晶籽,那么在凝固過程中要先生長出晶籽,然后晶體繼續生長,這樣兩相的平衡條件滿足曲面情況. 第二種情況為熔體的非均一性成核即熔體中有雜質,已經存在晶籽(凝結核),這時凝固過程是在已有的晶籽基礎上繼續生長,熔體中微小的晶粒會包裹凝結核,半徑比較容易滿足r>rc,晶體會繼續生長,這樣兩相的分界面滿足平面的情況. 顯然在初中討論的范圍內晶體的凝固指的是第二類,所以可以說溫度達到凝固點時熔體凝固.

通過理論分析,找到了減少過冷現象發生的實驗方案:向液體中事先加入一定的凝結核(如海波晶粒),并在凝固過程中不斷攪拌使凝結核均勻分布在液相中,這樣可以使凝固現象更加明顯同時縮短課堂實驗時間.

4 凝固點與熔點不相等的解釋

有些學生還發現,所測量的晶體凝固點和熔點溫度不相同,這一現象不利于學生對本節課重點“同一種物質凝固點和它的熔點相同”的理解. 通過多次重復性實驗發現,學生操作不規范是造成這一現象的因素之一,但并不能解釋全部,還需要從本次實驗所用的晶體本身所具有的特點入手進行分析.

實驗所用的藥品五水合硫代硫酸鈉(Na2SO4·5H2O),含有5個結晶水,在加熱熔化的過程中,會逐步失去結晶水產生風化現象,最終硫代硫酸鈉和5個結晶水分離,溶解在其結晶水中,形成不飽和水溶液,因此凝固過程中所測溫度為混合液體的溫度而不再是Na2SO4·5H2O的凝固點,即熔化過程和凝固過程對應的已經不再是同一種物質. 其次,在凝固過程中,易出現過冷現象:凝固時的溫度低于凝固點,故此時的溫度不等于凝固點,所以溫度發生偏差.

因此,從實驗儀器的改進方面,可以在試管口加帶有小孔的試管塞,減小與空氣的對流,從而減少結晶水的損失,使熔點與凝固點盡量接近.

5 熔化過程不斷吸熱,但“溫度保持不變”的解釋

對于化學成分相同的物體的不同狀態(氣態、液態、固態),晶體(固態)具有最小的內能,所以也是最為穩定的一種狀態. 當物質處于晶體狀態時,其內部的原子或分子在三維空間內有序排列,原子或分子間的引力和斥力保持平衡,故勢能一定. 此時,晶體中的原子或分子只能在平衡位置上有小幅度的振動. 相變時,物質的內部結構將發生變化. 晶體的熔化過程中,固體變為液體,原子或分子間的距離增大,勢能更大,而這部分勢能需要外部持續不斷的加熱來提供能量,也就是說熔化過程中吸收的熱量絕大部分用來破壞晶格結構,因此內能的變化可忽略,內能是溫度的函數,故晶體熔化過程宏觀表現為溫度不發生變化.

6 結束語

本文從熱力學以及晶體生長的角度出發,對“晶體的熔化與凝固”實驗中易發生的“過冷現象”、“凝固點與熔點不相等”的現象進行了解釋,并對本節課理解上的難點“熔化過程持續吸熱但溫度保持不變”進行了深入的分析. 本文從理論原理上對實驗現象進行了解釋,并以此為基礎提出了對實驗儀器設計改進的思路及實驗操作的注意事項等.

[1] 宮海燕,李彩虹,王佩佩,等. 雜質對溶液結晶過程影響的研究進展[J]. 化學與生物工程,2010,27(3):9-12.

[2] 滿玉珍,陳歌實,張麗,等. 做好海波晶體的熔化與凝固實驗的兩個要點[J]. 物理通報,1996(4):22.

[3] 汪志誠. 熱力學統計物理[M]. 5版. 北京:高等教育出版,2013.

[4] 張克從,張樂潓. 晶體生長[M]. 北京:科學出版社,1981.

[5] 翁臻培,周至朝,李中和. 結晶學[M]. 北京:中國建筑工業出版社,1986.

[6] 中華人民共和國教育部制訂. 全日制義務教育物理課程標準[M]. 北京:北京師范大學出版社,2011.

[7] 人民教育出版社課程教材研究所,物理課程教材研究中心. 物理(八年級上冊)[M]. 北京:人民教育出版社,2012.