“文化保護”對人類意味著什么

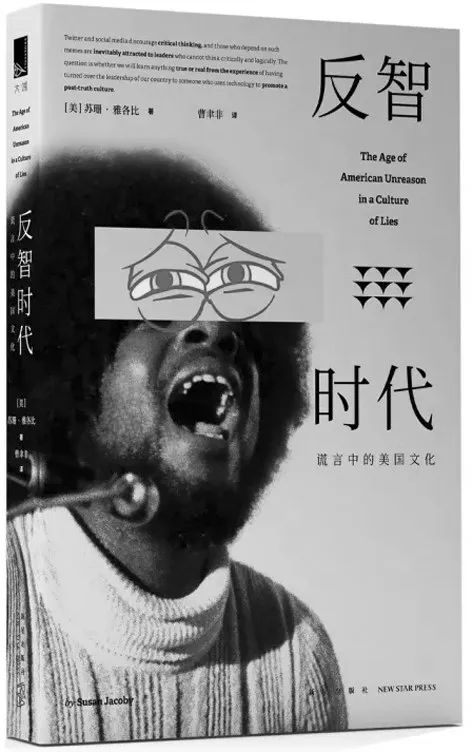

☉[美]蘇珊·雅各比 著 曹聿非 譯

“這個國家的心靈,被培養得志向低微,反噬自身。”1837年,當拉爾夫·沃爾多·愛默生在一個顯然還在積累智識資本的年輕國度中說出這句話時,他主要把它當作修辭。但在美國新的非理性時代中,愛默生的稻草人獲得了生命,對記憶和知識的侵蝕成了我們這個時代無法回避的主題。記憶的丟失讓我們成了糟糕的智識遺產管理人,而文化寶庫的耗竭又將引發新一輪遺忘。反理性主義和反智主義繁榮興盛,表現為對信息娛樂的癡迷、各式各樣的迷信和平庸的教育系統,它在基礎技能和這些技能背后的邏輯的傳授上都表現平平。

有什么辦法能遏制——更不用奢望逆轉——智識退化之勢嗎?這種趨勢在我們的娛樂文化中根深蒂固,又有損于美國民主的理想。確有反對力量存在,即便是在無知、反理性和反智之聲在公眾場合回蕩得最響亮的時候,它們也沒有離開。在喬治·W.布什總統第一個任期最后的必勝狂熱中,白宮的一位助手曾經對學者、科學家和記者出言不遜——說他們都是“相信解決方案源于對明確現實的審慎研究”的人。但是,以現實為基礎的世界不能被無限否定下去。巴拉克·奧巴馬和約翰·麥凱恩的總統之爭在2008年9月15日迎來了轉折,當天,股市暴跌五百余點——這是華爾街在2001年9月11日恐怖襲擊事件之后重新開始交易以來的最大跌幅。這是市場對投資銀行雷曼兄弟公司申請破產和歷史悠久的美林證券為避免破產將被出售的消息的反應。那一天,喪失贖回權的住房數量達到新高,失業率不斷上升,麥凱恩卻聲稱“經濟基本面依然強勁”。他的表態和美國中產階級所感受到的現實大相徑庭——他們發現,投入股市的養老基金已經跌去了三分之一——奧巴馬甚至都不需要去問問他的對手究竟來自哪個星球。自此之后,所有從文化角度出發指向奧巴馬的攻擊都不再有效,每個美國人都能親眼看到的金融災難提出了新的主要問題,誰能更好地把握事實,誰更有本領去解決經濟問題。不妨稱之為以現實為依據的世界的復仇。

在為特朗普主義提供了土壤的后真相時代,無法撼動的現實會在什么時候,以什么方式打破美國人的錯覺、粉碎美國人的幻想?我不會假裝知道答案。如果特朗普在增加國防預算的同時削減企業稅和國內開支,他那重建美國衰敗的基礎設施——并在這一過程中帶來充足的藍領工作崗位——的許諾必然無法實現,也許要到人們意識到這一點的時候,才能回答上面的問題。

由于美國人不愿做那些原本由未登記移民工人承擔的辛苦的低薪工作,如果大批移民被遣返,莊稼會爛在田間,餐館會關門。而當美國本土再次發生大規模恐怖襲擊的時候,可能沒有一個恐怖分子來自特朗普的旅行禁令上列出的國家。我不知道新的以現實為依據的世界會以何種形式呈現,但我知道,它一定會回歸,這只是時間問題。

關鍵問題在于,厭惡后真相社會概念的美國人現在可以為現實回歸的那一天做些什么準備,那一天也許成為心理學家所說的“受教時刻”,而不是更多怒火和否定的誘因。總有那么一個時刻,無法忽視的種種事件將讓我們的公民大吃一驚,讓他們警惕基于信仰和情緒,而不是事實和邏輯作出的決策有多危險。到那時候,人們也許會愿意考慮他們普遍想要回避的思想,甚至在行為上有所改變。但是,如果要把握這樣的時刻,美國人必須能夠認識和準確描述他們生活的世界——記憶和知識的全面危機危害著國家生活的方方面面。不論是普通公民還是他們選出來的代表,不論是否身為知識分子,都必須有這樣的認識。有什么能讓美國人警惕智識缺陷的重要意義呢?

最基礎的第一步首先是否定:我們必須丟掉技術可以解決問題的錯覺,不論我們的新機器在多大程度上造成了當前的狀況,技術都無法解決本質上非技術性的問題。2007年,在發布新的微軟Windows Vista操作系統時,比爾·蓋茨認真地說,他和妻子可以通過新系統來限制年幼的孩子們使用電腦的時間,老的Windows卻不行。我并不認為蓋茨只是在為了推銷最新產品而吹噓,他只是沉醉于父母們——對他來說,是企業家——那種愉快的錯覺,認為對技術手段制造出來的強烈情感刺激的饑渴可以通過技術手段加以控制。

一方面,微軟創始人比爾·蓋茨知道,聰明的十二歲孩子肯定可以,也許還可以很快地找出辦法,繞過那個據說能讓爸爸媽媽控制電腦使用時間的系統。就像把果樹放在伊甸園中,又警告亞當和夏娃遠離那棵樹的上帝一樣,作為父親的比爾·蓋茨想要相信,有辦法可以防止孩子們過度暴露在由他努力創造的誘人商品面前。假裝可以通過某些相對簡單的機械手段來打破信息娛樂成癮的代際循環,這標志著我們作為一個社會而言,還沒有意識到文化損失的深度和廣度。當文化標準的降低被當作幾無關聯的種種問題的集合時,商界、政界和教育界心存憂慮的領導人物只能提出無關大局的解決方案。在左右兩翼政客眼中,當代美國的教育危機僅僅是條件較差的少數青少年所面臨的困境,可以通過提高標準化測試得分的協同努力來幫助他們。關于測試的處方相當于教育方面的“家長控制”功能:都是看似有道理的體面辦法,都基本無助于緩解文化弊病——這才是兒童落在后頭的原因,假如標準略有提升,多數兒童都會被算作落后群體。較低的標準是真正的問題,標準已經低得不能再低,但那么多貧窮的黑人和拉丁裔兒童還是無法達標,這證明了一直存在于美國社會中的巨大的種族、階級和經濟鴻溝。家庭經濟條件較好的兒童能夠通過要求不高的標準化測試,但這并不意味著他們學到了有效的民主社會中的公民需要知道的東西。

美國公民知識、文化知識和科學知識的普遍退化加重了政治極化,因為辯論場往往完全留給了那些——帶著一種非主流的激情——密切關注特定的政治和文化事項的人。美國人的治理方式中的每一個不足都和公眾的知識缺陷有著某種聯系——經過選舉上任的政府官員和選出他們來的人有著同樣的智識盲點,所幸他們制定的政策尚未引起公憤。2006年,國會指定成立了由兩黨議員組成的伊拉克問題研究小組,詳細考察伊拉克戰爭中各個層面的問題。這個小組發現,在巴格達的美國大使館的1100名雇員中,只有32人會說阿拉伯語,其中只有6個人熟練掌握這門語言。政府為一個大使館配備的幾乎全都是完全不懂當地語言的外交官,雖說不太像話,但并不意外。畢竟在我們這個國家,六分之五的青年認為掌握外語沒什么重要意義。我們現在這位總統——支持者們認為他是“我們當中的一員”——主張通過減少國內外的外交官數量來支付增長的軍費,削減為外語教育提供補貼的教育計劃則是另一個辦法。和很多美國民眾一樣,他似乎沒有從近些年的歷史中吸取什么教訓。“受教時刻”尚未來臨。大部分美國人依然想去相信簡單辦法的存在,特朗普則作為提供簡單辦法的候選人脫穎而出。在就職之后的頭一個月里,特朗普發現自己“廢止和替換”奧巴馬醫改的競選承諾短期內不大可能實現,他哀嘆道,“沒人知道醫療保障能這么復雜”。事實上,只要在醫保系統中工作過,或者看看專家們關于過去二十五年中美國醫保制度的說法,任何人都能知道,對奧巴馬的《平價醫療法案》進行大幅改動是多么復雜的事情。當然,特朗普從未在醫保產業中工作過,而且還以從來不讀專家的“書”為傲。就此而言,特朗普不但強化了在他許諾廢除奧巴馬醫改時歡欣鼓舞的那些選民的觀點,同時還反映了他們的心聲,他們卻從來都不知道,《平價醫療法案》為他們提供的保險其實就是他們深惡痛絕的奧巴馬醫改。自選舉以來,照很多知識分子權威(既有自由主義的,又有保守主義的)的描述,“自由主義精英”看不起投票給特朗普的工人階級,認為他們是容易上當的傻瓜。這種說法的問題在于,它認為所有公民(不分階層,無關收入)都無須為自己的信息不足而負責。在互聯網時代,不用花什么工夫(搜索主流,而不是極右網站)就能發現,《平價醫療法案》就是被共和黨打上了標簽的奧巴馬醫改。極右翼說得沒錯,討厭奧巴馬而又信息不足的很多選民根本想不到,他們正受益于一朵換了名字的醫保玫瑰(至少算得上是雛菊)。不論收入高低,懶得了解重大問題的美國人都不配贏得特別的尊重。他們也許不是傻瓜,但他們是懶漢。

歷史健忘癥也許是如今我們最嚴重的公民問題,但在人們可以記住些什么之前,首先應該讓他們吸收某些值得銘記的基本事實和思想——對既不夸大又不輕視美國成就的公正的國家自我形象塑造至關重要的事實。包括很多大學生在內,美國人不但對基礎的數學和科學知識掌握得不大牢靠,而且對美國歷史中的里程碑式事件,對作為政府基石的根本思想和組織結構也了解有限。國家憲法中心的調查表明,盡管美國人對《憲法》懷有崇高敬意,他們對建國文獻的了解卻微乎其微。絕大多數成人和青少年不知道《憲法》是在什么時候由什么人起草的。在13至19歲少年當中,近98%的人說不出誰是美國的首席大法官。

這就是我們的公民現狀,而且,如果不設法阻止年輕人當中的無知大潮,我們的公民社會還將面臨更令人不安的未來。1981年,在對圣母大學畢業生發表演講時,羅納德·里根表達了他的希望:“當你們要向下一代人解釋往昔的意義,并由此向他們傳遞未來的希望時,你們將記起那些……勾勒出我們的文明、構成了我們民族遺產的真理和傳統。現在,你們需要將它們保護和傳承下去。”里根這里特指的是他那陽光版的美國往昔,在其中,盡管“也有悲傷片段,任何客觀的觀察者一定會對美國歷史持積極看法,這是一段希望實現、夢想成真的歷史”。

近年來的任何一位政治領袖都沒有勇氣明確指出,公眾,以及政客本身,應當為美國文化中好斗的無知負責。建議父母關掉電視和電腦,多花些時間與孩子們對話和閱讀的奧巴馬最接近這個目標——他的努力也值得贊揚。但對任何一位總統來說,他們都需要非凡的勇氣才能斬釘截鐵地說出:“當今美國生活中的重大困難并非只是上屆政府政策的后果,也不是服務于意識形態的謊言。問題很大程度上在于,作為一個民族,我們變得太懶,懶得去了解那些在作出合理的公共決策之前需要知曉的東西。我們當中有三分之二在地圖上找不到伊拉克。我們當中有三分之二不知道我們為信用卡付了多少利息。我們當中大部分人懶得讀報,不論是在紙上還是網上。我們的無知便是我們最危險的敵人,對很多政府官員和其他美國人來說都是如此。”相較于暗示選民和他們選出來的兩黨代表都需要為自甘受騙負主要責任,說“你們都是謊言的受害者”要簡單得多,在政治上也安全得多。我們當然沒法指望特朗普提出這個問題,畢竟把自己扮成凡夫俗子(盡管是富有的凡夫俗子)是他吸引選民的基礎。作為一個強迫癥似的在凌晨發推特,而且據最了解他的人說沉迷電視直至深夜的總統,他沒有資格(即便他有意愿)去談論公眾的無知和公民生活之間的關系。

即便是最高明的政治領袖也只能輕輕推動著公眾走上正確的方向,無法帶來克服智識惰性的民眾意愿。丹尼爾·韋伯斯特在1826年為約翰·亞當斯和托馬斯·杰斐遜(他們兩人都在《獨立宣言》通過五十周年紀念日去世,這是美國歷史上十分令人感傷的巧合之一)撰寫的頌文中宣告,如杰斐遜和亞當斯所愿,這個年輕的共和國,已經憑借著“一種剛剛蘇醒、不可戰勝的自由探索精神和知識在整個社群中前所未有的播散”卓然于世。韋伯斯特寫道,美國的未來“命運與這些偉大的興趣緊密相連,牢固捆綁。如果它們倒下,我們也將一同倒下;如果它們站穩腳跟,那是因為我們支撐和維護著它們”。要重新樹立起自由探索和傳播知識的“偉大的興趣”,塑造了企業、教育、媒體和政治的根深蒂固的態度必須得到根本性的改觀。

為了讓“后真相”有朝一日被視為不合時宜的東西,而不是年度詞匯,所有尊重理性與知識的人都必須全力以赴——這是比我們很多人以往的一切努力都更為迫切的要求——惡劣的政治氣候使得這項任務更加重要,而不是相反。此刻,有一種傾向(在保守主義和自由主義知識分子當中都存在),在提到特朗普主義和信息娛樂成癮時,好像它們已經成為我們的公民生活格局中不可避免的一部分。喬治·奧威爾(對后真相的不安已經讓他的小說《1984》重回暢銷書榜單)1946年在一篇散文中提到了認為未來只會是“當下事物的延續”的危險。他寫道:“這樣做的趨勢不只是一個壞習慣。這是生死攸關的嚴重精神疾患,它的病根部分在于懦弱,部分在于和懦弱脫不了干系的權力崇拜。”

特朗普主義就是我們當下的事物,被奧威爾稱為嚴重精神疾患的東西很大程度上造成了很多自由主義知識分子,尤其是媒體界的知識分子為當前局面哀嘆,好像這種現象將永世長存。不少保守主義知識分子在低聲抱怨,他們多半反對特朗普的提名,害怕這將意味著他們眼中真正的美國保守主義的死亡。自由主義和保守主義知識分子——如果他們是真正的知識分子的話——都應該認同一點,世無定事。因此,應當由受過訓練的人全職來做文化保護,這是當前美國思想史上的這段陰郁時期的急迫任務。到理智在后后真相時代中來臨之前,可以拯救些什么?又該如何拯救呢?

人文和社會科學領域形成共識則沒那么容易——很難從非政治的角度看待歷史、經濟,甚至藝術——但在這一領域的某些問題上,保守主義和自由主義的知識分子們曾經達成過共識。戴安娜·拉維奇作為教育歷史學家、政治保守主義者(盡管她不受什么黨派影響,在喬治·W.布什和比爾·克林頓兩位總統政府中都曾在教育部任職),二十多年前與堅定的自由主義者小亞瑟·施萊辛格合作完成了一篇不尋常的文章,這篇最初發表在《華爾街日報》上的文章對新的全國歷史教學標準(除了美國之外,所有發達國家都有這種標準)大加褒揚。這篇文章流傳甚廣,因為它是政見不同的公共知識分子之間少有的為了重大舉措而合作的行動,他們的目標是應對美國公民教育中的嚴重缺陷。兩位作者明確指出:

我們的孩子們對自己國家(和其他任何國家)的歷史知之甚少。近年來,歷史教育消失在無定形的“社會研究”之中,它們的目標是向孩子們講授“社會動力學”、“人際關系”、提升“自信”,以及其他所有與歷史無關的東西。我們毫不懷疑,美國人民希望自己的孩子們——以及正在成長的整整一代人——清楚地了解我們是誰,我們的制度從何而來,我們如何處理行為和理想之間的差異。

2007年逝世、享年89歲的施萊辛格在參與約翰·肯尼迪和羅伯特·肯尼迪兄弟的政治事務多年之后,數十年如一日堅持在關于美國歷史的文化戰爭中發出理智與清晰的聲音。

人文和社會科學的每個領域都需要這樣的努力。迫切需要自由主義和保守主義知識分子合作解決的一個問題,是高等教育機構對看上去希望主修信息娛樂的學生的縱容。有關流行文化的大學課程從“肥胖研究”到對科幻電視劇的深入剖析無所不包,只要一瞥這些五花八門的課程,我們就能發現,為了迎合學生和他們的教師——很多教師已經從二十世紀六十年代最惡劣的因素和七十年代的流行文化中學到了經驗——課程標準已經降低到了何種程度。一種令人遺憾的看法認為,全國范圍內的無數大學設置的所有這些課程都是2007年造成32人被殺的弗吉尼亞理工大學校園槍擊案被大肆報道的副產品。慘案發生后數日,報紙的頭版報道透露,槍手趙承熙的行為和寫作內容曾讓英語系的教授和學生們十分不安。趙承熙上的似乎是研究當代恐怖電影和恐怖文學的英語課程,課堂上研究的是電影《黑色星期五》,以及史蒂芬·金和帕特麗夏·康薇爾的暢銷小說等流芳百世的英語作品。這種課程的存在并不能讓我們了解兇手和他的動機,但卻很能說明高等教育如今在很多機構中意味著什么。康薇爾和金的小說非常適合在洲際航班上打發時間,這些書的主要優點是,它們的厚度和充斥其中的懸念與暴力足以讓讀者忘記真正恐怖的經濟艙之旅。弗吉尼亞理工大學的課程還要求學生們寫下“恐懼日志”,不但要寫出他們對課堂上提到的作品的反應,還要記錄下他們私人生活中害怕的東西。如果學生可以憑“恐懼日志”拿到學分,這樣的機構還怎么能夠自稱為大學?這樣的學術團體還怎么能夠自稱為英語系?高等教育的職責不是向學生傳授流行文化,而是讓他們學習更有價值的東西。真正的知識分子——大學校園中還有一些這樣的人——應當奮起斗爭,把這些垃圾掃出門外。有關流行文化的課程在學生當中很受歡迎,講這些課的教職員工爭辯說,這些課程能夠幫助學生“解構”大眾娛樂,就此展開批判性思考。他們錯了,有關流行文化的課程實際上只是在讓學生繼續把自己的心靈朝向低下的目標。如果開一門要求學生們閱讀《罪與罰》和《呼嘯山莊》的課程,他們也許就能懂得,為什么《黑色星期五》并不值得解構。

最后,保守主義和自由主義知識分子(不論是學生還是教師)必須堅決反對為了保護學生遠離可能激起痛苦回憶的令人不安的話題(比如強奸和虐童)而設置“觸發警告”的要求。在有些學校,學生們甚至堅持認為,他們有權退出教學材料有可能令他們感到不快的課程。提出這些要求的往往是政治觀點與中左立場相去甚遠的人,但認為自己屬于自由主義者的學生大多數并不認為自己應當受到保護,遠離可能會令自己不快的學術材料和觀點。

我在這里談論著政治領袖需要把美國人當作思想著的成人來對話,知識分子需要走上前來把自己的知識而不是權力欲帶給民眾,教育家需要致力于教育和知識而不是跟著通俗心理學趕時髦,某種意義上說,我這也只是在健忘的邊緣敲敲打打罷了。也許這個國家的記憶和保持專注的能力已經受創太深,哪怕是美國最高明的天才用盡全力也無計可施。但如果連美國最高明的天才都不愿承擔這個任務,那么還能對打破作為謊言文化核心的堅定不移的無知抱有什么希望呢?

我的所有這些建議都無法解決媒體——我們無時無地不在遭遇的精神鎮靜劑——帶來的核心問題。幾乎沒有任何證據可以證明,美國人有意愿去減少他們對視頻和數字世界帶來的輕松滿足感的依賴;相反,嬰兒視頻的成功營銷表明,在孩子們有機會自主探索世界之前,很多父母就已經急切地把他們拉向信息娛樂的陷阱。有些父母和公民決心將視記憶與真正知識為至寶的火種保存下去,如果在娛樂文化之外可以另尋他途,那么這條路只能依靠他們一家一家地創造。在個人和歷史記憶的傳承中,成人的自我控制,而不是數字工具的家長控制功能,是首先需要滿足的條件。有些父母每天晚飯后都會坐到電視機前,一邊監視著孩子的電腦操作,防止他們在寫完作業之前上網查看Facebook和YouTube最新視頻,這種做法關于書本所傳遞出的信息并非好壞參半,而是完全負面的。對那些完成了乏味的古登堡時代苦差的孩子們來說,觀看各種屏幕的時間是一種獎賞。我知道,年幼的我之所以會去讀書,是因為我的父母總是在閱讀。他們當然也會看電視,但書籍卻總像是通向成人世界的通行證。關于年輕人在屏幕之前花太多時間的危險,不斷有人在發出警告,但這些警告回避了孩子們只是在跟著父母有樣學樣的事實——更直接地說,他們陷入了父母在沙發上壓出的越來越大的凹痕。指望人們直接關掉電視機、電腦或iPad并不現實,因為信息娛樂之癮更像是貪食癥,而不是煙酒成癮:人們可以完全避開酒精和尼古丁,但食品和媒體一樣,一邊提供著養料,一邊提供著無用的垃圾。我們需要的——也是大部分家庭和大部分學校中的孩子缺少的——是教導和身邊的榜樣,幫助他們區分能讓真實世界離得更近的互聯網和讓人們疏離于真實世界的互聯網。

幾年之前,我決定參加一個由異想天開的非營利組織“關電視網絡”贊助的年度無電視周活動,借此衡量我對媒體的依賴程度。當然,只關電視還不夠,我必須關閉所有屏幕,度過沒有娛樂的一周。此外,作家的工作要求我不斷使用網絡進行研究。我不能說我把所有信息娛樂逐出了生活,但我確實作了比較徹底的清理。真正的痛苦在于如何禁止自己去摸遙控器,去打開手機查看郵件和短信息或者是觀看貓咪視頻,哪怕連一小會兒都很難。這種痛苦叫作戒斷。讓人羞于承認的是,尤其是在我們讓心靈獨處的時候,我們是那么頻繁地用視頻玩具來屏蔽掉自己的思考,屏蔽掉我們心愛之人的需要,回避更加主動的娛樂形式——從讀書到戶外漫步。關掉電視、不上自己心愛網站的做法讓我承認,有太多時間被我習慣性地扔進了信息娛樂的無底洞,但我也發現,在最初的戒斷反應過去之后,把數字時間減半既輕松又讓人愉快。我出乎意料地意識到,當我自以為是在讀書的時候,余光中閃爍的電視屏幕讓我錯過了那么多內容。我不得不承認,我在網上做的專業“研究”是那么頻繁地讓我點進了購物網站上的毛衣頁面和YouTube上老的深夜喜劇視頻。但是,我更加確信,我們在互聯網上消費的時間——消費是個更合適的詞——比內容重要無數倍。如果只是在周末玩一個小時《俠盜獵車手》,或者看一個小時老電視節目,大腦并不會因此變蠢。但是,如果每天為此花上幾個小時,你就穩穩當當地走在了通向魯莽、假新聞和無休止的娛樂之路上——所有這些讓我們更難認識到真實和重要意味著什么,更不用說加以關注了。限制屏幕時間會讓所有崇尚自我奮斗的人變得更好,至于父母們——他們手中實實在在地握著未來——除了發揮榜樣的力量之外,再也沒有別的辦法培養出不被商業影像完全控制的孩子來了。

美國人2016年選出來的這位總統的政治事業正是從商業形象起步的。競選活動開始之初,特朗普對千百萬美國人來說就已經是名人,作為《學徒》節目中霸道的面試官,他早已造訪過千家萬戶。和他長期以來在電視上展現的有力形象相比,他作為建筑商的信譽并不重要。作為一個看似個人化的數字平臺,名人可以利用Twitter來營造錯覺,好像他們與崇拜者之間有著真誠、貼心的聯系。對于一個通過早期大眾傳播媒介收獲最初的大批受眾的候選人來說,Twitter的興起是絕佳的機遇。和電視上更古老的圖像一樣,社交媒體上對特朗普的核心支持者極具感染力的數字模因同樣有著強烈的商業動機。這些信息和圖像妨礙了批判性思考,那些依賴這些模因的人會不可避免地被無法理性和批判性地思考的領導人所吸引。這就是美國人在謊言文化中選舉出了如今占據著白宮的那個人的主要原因。我們把國家的領導權交給了一個利用技術來推廣后真相文化的人,我們能否從這樣的經驗中學到什么真實準確的東西,這才是問題所在。