從化流溪河流域先秦時期遺址坡度、坡向分析

□曹耀文

空間分析方法,是聚落考古和景觀考古學研究的重要方法。在聚落考古實踐中,人地關系是聚落考古空間分析的重要研究內容。在人地關系研究中,與遺址分布位置關系密切的自然環境因素可劃分為不同的類型,如海拔、相對高度、坡度、坡向、地形、土壤、植被、光照、降雨量、氣溫等。每種自然環境因素類型又可細分為不同的級別。不同類型和級別的自然地理因子,對人類活動及遺址分布的影響是不同的,其中坡度和坡向是考量遺址空間分布規律的重要因素。

空間分析是GIS的主要功能之一,主要包括查詢檢索分析、空間形態分析、地形分析、疊置分析、鄰域分析、網絡分析、密度分析、空間統計分析等[1]。目前,GIS在考古學中應用最普遍的研究實踐,是遺址空間位置與自然環境因素之間的關系分析。利用GIS的空間分析工具,在對自然環境因素進行分類和分級的基礎上,可嘗試揭示不同時空框架下遺址分布與其周圍各種自然環境因素的關系,探究特定區域中古代人類社會適應與改造自然環境的能力[2]。

一、研究區域及資料概況

1.研究區域概況[3]。流溪河屬珠江水系北江支流,發源于廣州市東北部的從化區呂田鎮與惠州市龍門縣交界的桂峰山至大嶺頭一帶,從東北到西南流貫從化區,后經廣州郊區匯入花都白泥河,經珠江三角洲河網注入南海。流溪河全長157公里,流域總面積2300平方公里,其中從化境內河長113公里。除流溪河外,從化較大的河流還有潖江(二)河、連麻河。潖江(二)河位于從化西部,地勢南高北低,河自南部高山發源,一路北向出從化境,沿途匯入多條二級支流。連麻河位于從化東北部,發源于廣州從化與清遠新豐、惠州龍門交界處北面的小沙羅(山名),向東出從化,經惠州龍門縣的地派、清塘等地,注入增江,流入南海。

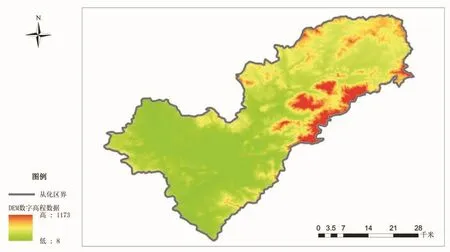

從化境內地勢東北高西南低,地形呈梯狀,主要山嶺和河流的走向為東北—西南方向。東北部以山地、丘陵為主,流溪河及其主要支流皆發源于這些山脈之中。中南部以丘陵、谷地為主,是東北部山地的南延部分,海拔漸次降低,流溪河順著地勢從東北往西南貫穿其中,形成寬窄不等的谷地。流溪河中下游沿岸兩側有小面積沖積平原,地勢平坦。

2.資料概況。2014年6月至2015年3月,廣州市文物考古研究院與中山大學人類學系組成聯合調查隊對從化流溪河流域進行系統考古調查。調查范圍涉及整個從化區,以流溪河流域為主,兼及從化東北部的連麻河流域和西部的潖江(二)河流域。本次調查,復查和新發現各時期遺址361處,初步分析可分為七個時期。本文的研究對象為先秦時期遺址,共計318個,可分為新晚(新石器時代晚期)至商代、西周至春秋、戰國至漢初三個時期,各時期遺址數量分別為265個、90個、85個(部分遺址具有延續性,可分為多時期)。

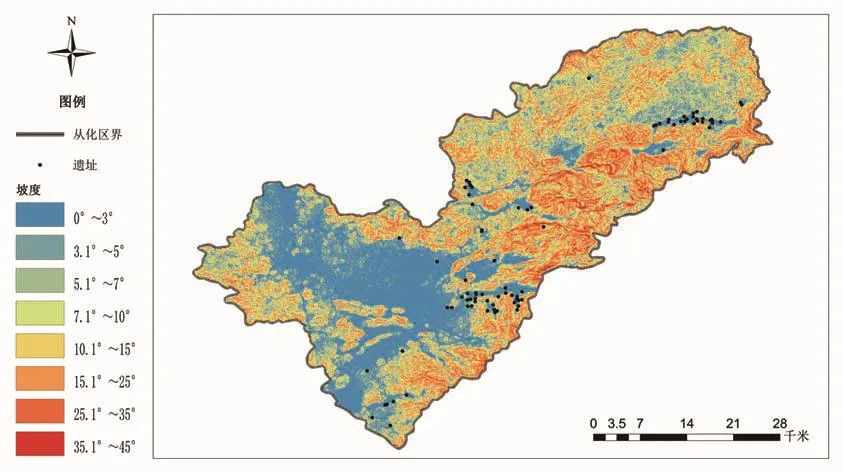

本研究所使用的基礎材料除上文所述遺址相關信息外,還有從化行政邊界圖、90米DEM數字高程數據[4]等。其中,DEM數字高程數據用于GIS軟件獲取坡度、坡向信息,行政邊界圖經地圖配準后用于裁剪研究區域數據。(圖一)

圖一 從化DEM數字高程數據圖

二、坡度和坡向分析

坡度和坡向,是表示地面形態的兩個重要因子,二者是不可分開的兩個環境因素。借助考古調查獲取的遺址空間地理坐標、遺址年代等信息,利用GIS軟件對從化流溪河流域先秦3個連續文化時期遺址的坡度、坡向情況進行分析,并以此探討遺址分布與其所處自然環境的關系。

1.坡度分析。坡度,是描述地形的重要參數,地面坡度是表示地表面斜坡的傾斜程度。地面上給定點的坡度是曲面上該點的法線與垂直方向間的夾角,或者定義為過地面點的切面與水平面的夾角[5]75。一般而言,坡度大小與人類活動所需耗費的能量呈正相關關系,坡度越大耗能越多,坡度越小耗能越少。同時,坡度大小還直接影響著農業勞作的成本,坡度越大平整土地所耗精力越多,發生滑坡、泥石流的概率越大;反之,坡度越小農業耕作難度越小。此外,坡度越大,地勢越高,河流流速越快、水流越小,無法滿足人類生存需要。但坡度越小,被洪水淹沒的可能性越大。是故,坡度是影響遺址分布的一個重要因子。

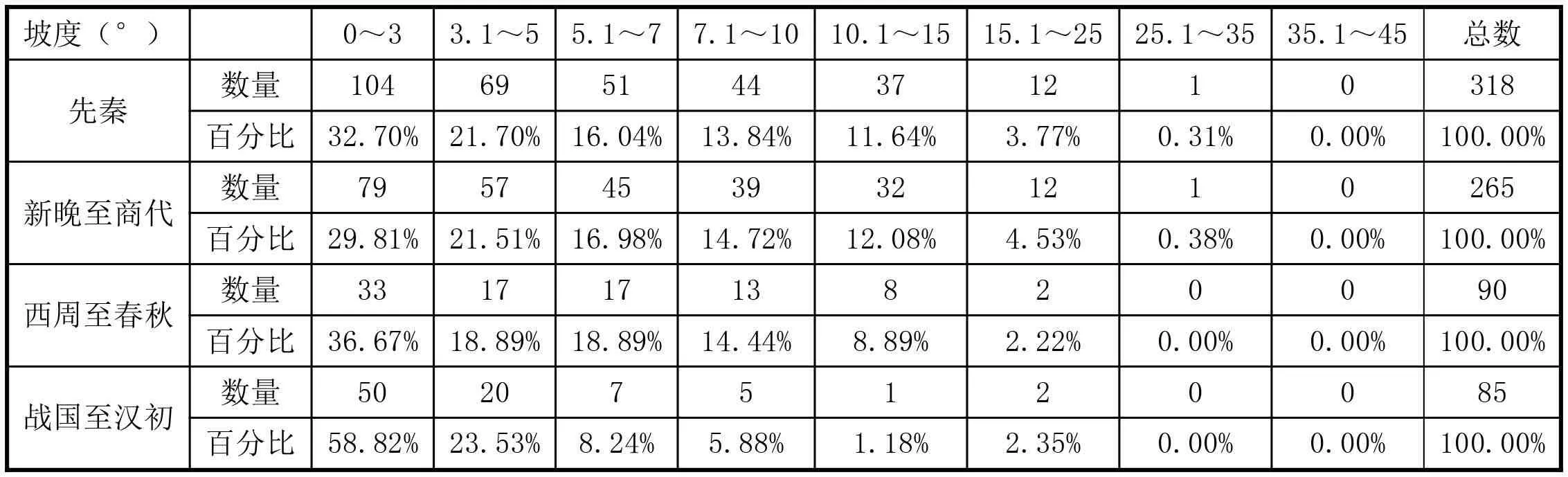

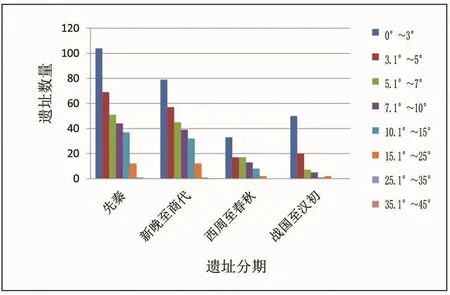

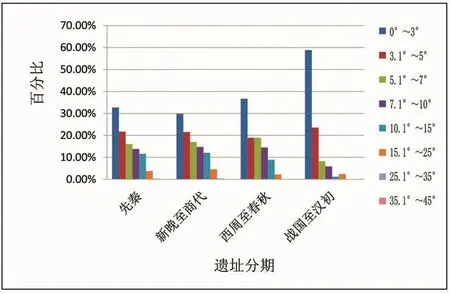

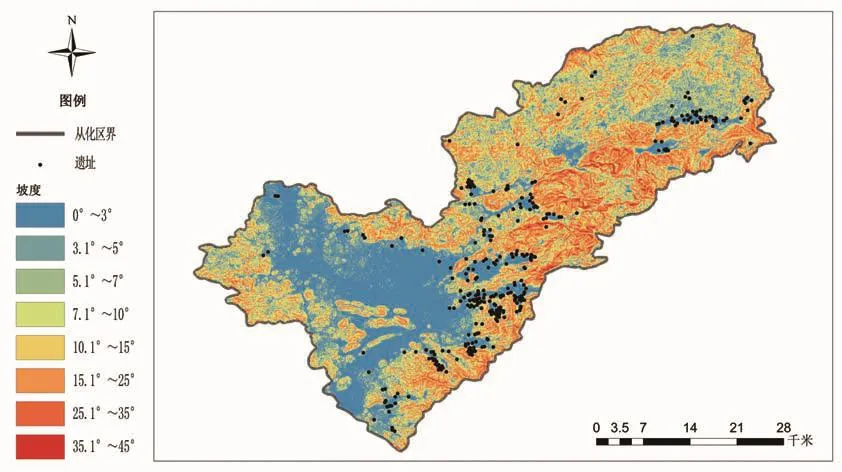

本研究中,通過GIS軟件生成坡度分析模型,并根據需要將坡度進行分級制成圖表(表一)。 其標準如下:0°~3°、3.1°~5°、5.1°~7°、7.1°~10°、10.1°~15°、15.1°~25°、25.1°~35°、35.1°~45°。表一為先秦時期遺址坡度分布統計表,由表一可生成遺址坡度分布數量統計直方圖(圖二)和遺址坡度分布百分比統計直方圖(圖三),圖四至圖七是從化流溪河流域遺址坡度與各文化時期遺址點疊加圖。

從圖二、圖三可知,先秦時期遺址各坡度的數量和百分比均呈偏態分布,遺址主要位于坡度為0°~3°的地帶,超過半數遺址坡度小于5°,這說明先秦時期遺址傾向于選擇地勢平坦的區域。但從圖三至圖七可觀察到,從化西部、流溪河中下游一帶坡度小于5°的區域并沒有多少遺址分布,遺址主要分布于從化東部山地丘陵間的河谷、山間盆地邊緣的平緩地帶。綜合分析,從化流溪河中下游地勢平坦開闊、海拔較低的區域,由于遭受洪水淹沒風險較大、不利于安全防御等原因,遺址分布極少;而東部山地丘陵間的河谷、盆地因自然環境優越,成為人類的最優選址地點。這一規律,對嶺南其他區域的流域調查有著重要的參考意義。

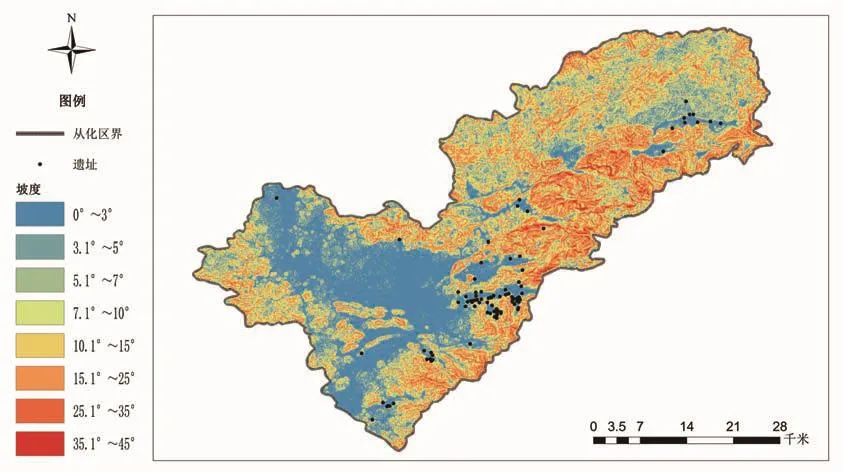

此外,由表一可知,新晚至商代坡度位于0°~3°地帶的遺址占比為29.81%,西周至春秋占比為36.67%,戰國至漢初占比為58.82%。隨著古人類社會發展,坡度為0°~3°的遺址所占比例不斷增大。這說明,先秦遺址分布存在由坡度較陡區域向坡度較緩區域遷徙的規律,人類活動區域的坡度變得越來越低。

表一 先秦時期遺址坡度分布統計表

表一和圖二還表明,早期不同坡度遺址占比差異明顯小于晚期。 以 0°~3°和 3.1°~5°為例:新晚至商代,二者占比分別為29.81%、21.51%,約差8個百分點;西周至春秋,二者占比分別為36.67%、18.89%,約差18個百分點;戰國至漢初,二者占比分別為59.82%、23.53%,約差36個百分點。據此說明,隨著古人類社會發展,先秦時期人類選址在坡度上的分化不斷變大,越往后坡度對遺址選址的影響越明顯。

2.坡向分析。坡向,就是地面的朝向,是坡面法線在水平面上的投影與正北方向的夾角[1]75。坡向對日照時數和太陽輻射強度有影響,從化流溪河流域大部分地處北回歸線以北,其中南坡受太陽輻射最多,西南坡和東南坡次之,再次為東坡、西坡、東北坡、西北坡,北坡最少。受太陽輻射影響,南坡較北坡溫度要高。坡向對降水也有影響,從化流溪河流域屬亞熱帶季風氣候,其南坡、東南坡受東南方向來的太平洋暖濕氣流影響,降水明顯多于西北坡、北坡。此外,北向山地冬季受北風直吹的影響,與南坡相比較,溫度更低、風速更大。受風速、溫度、光照、降水等因素的影響,南、北向坡地在自然植被上也存在著差異,為人類提供食物資源量大小也不同。綜合考量,人們一般選擇降雨較豐富、溫度較高、太陽輻射較多、植被較茂盛(食物更豐富)的南坡居住,因此坡向是影響遺址分布的重要因子。

圖二 先秦時期遺址坡度分布數量統計直方圖

圖三 先秦時期遺址坡度分布百分比統計直方圖

圖四 先秦時期遺址坡度分布圖

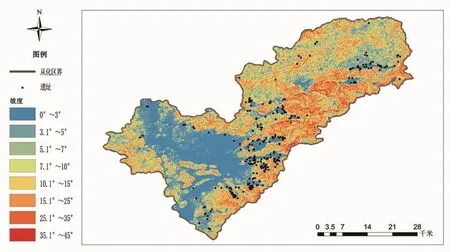

圖五 新晚至商代遺址坡度分布圖

圖六 西周至春秋遺址坡度分布圖

圖七 戰國至漢初遺址坡度分布圖

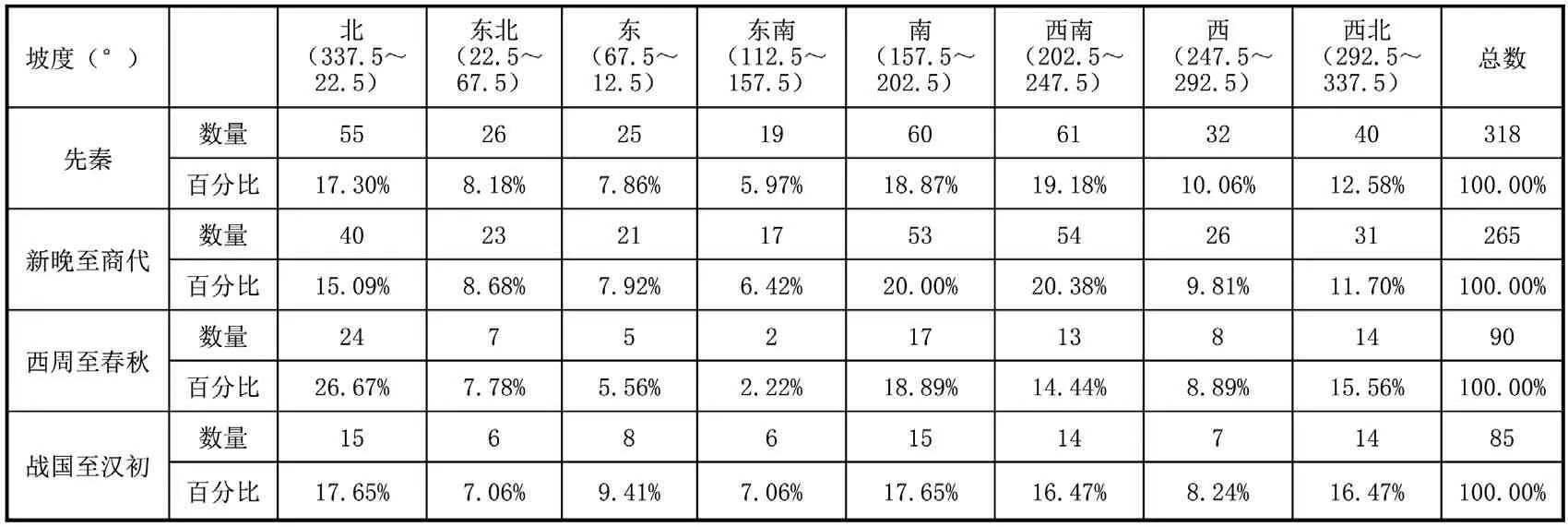

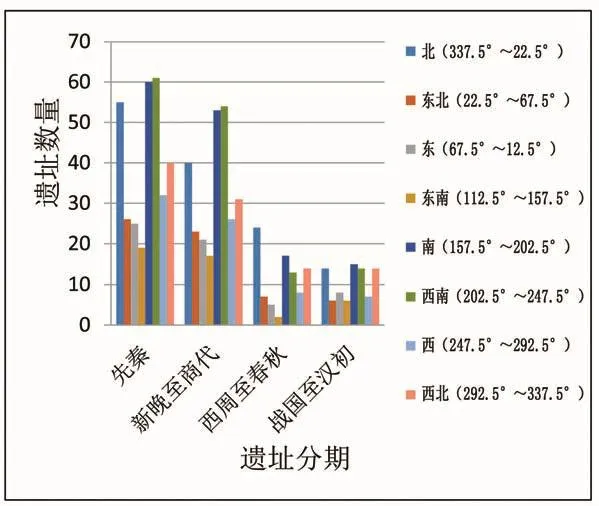

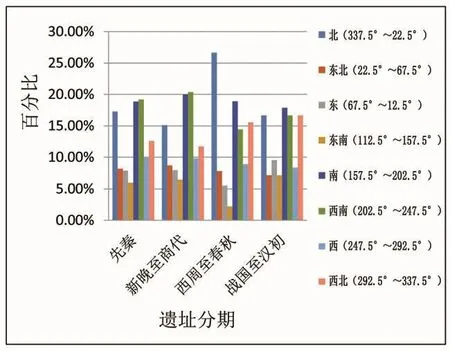

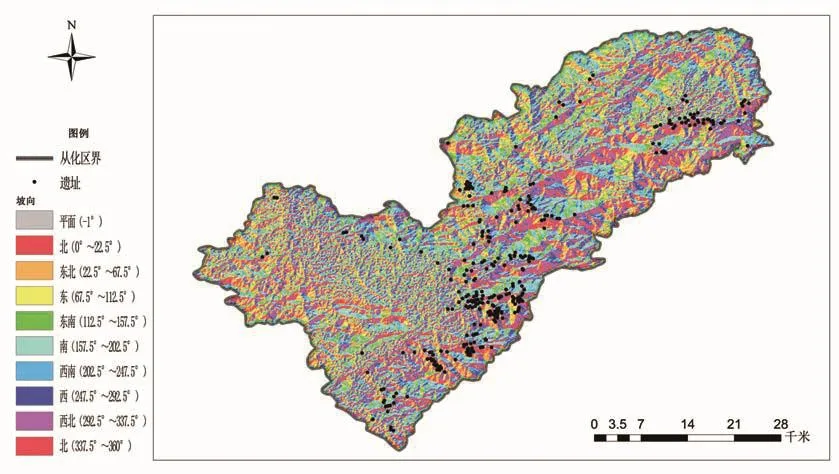

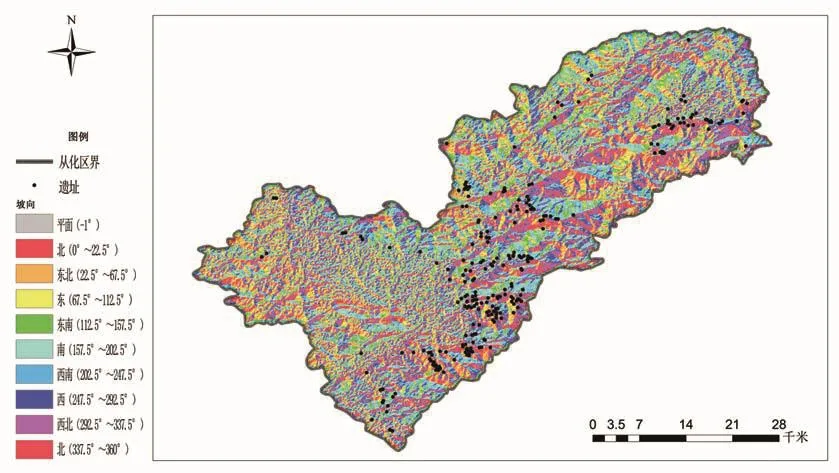

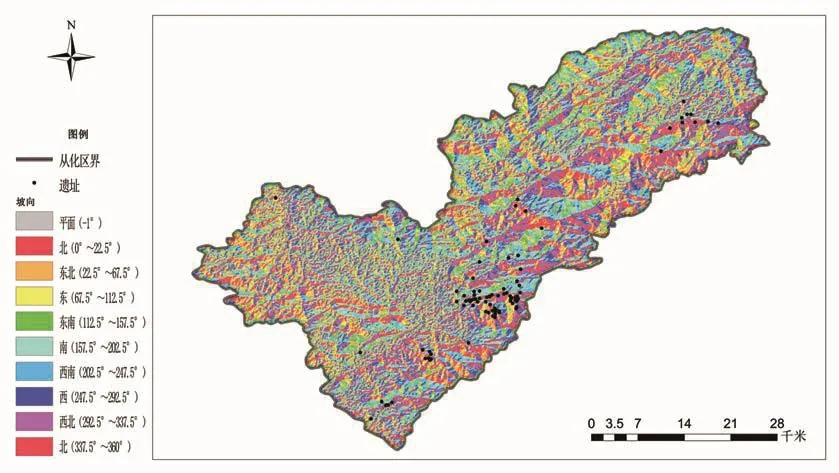

本文通過GIS軟件生成坡向分析模型,以45°為單位,將其劃分為8個方向(表二)。坡向劃分標準如下:北(337.5°~22.5°)、東北(22.5°~67.5°)、東(67.5°~112.5°)、東南(112.5°~157.5°)、南 (157.5°~202.5°)、 西南 (202.5°~247.5°)、西(247.5°~292.5°)、西北(292.5°~337.5°)。 此外,還有平地(-1°)。表二為先秦時期遺址坡向分布統計表,由表二可生成遺址坡向分布數量統計直方圖(圖八)和遺址坡向分布百分比統計直方圖(圖九),圖十至圖十三是從化流溪河流域遺址坡向與各文化時期遺址點疊加圖。

從表二、圖八、圖九可知,整個先秦時期,遺址坡向分布較多的為北、西南、南、西北向,占比超50%。其中,北、西北向占比約30%,南、西南向占比約38%,相差不大。整體來看,從化流溪河流域遺址分布與人類傾向于選擇溫度較高、降水較多、日照較長的南坡地帶作為自己生存區域的規律不符,遺址分布并不存在著明顯的坡向傾向性,說明遺址分布與坡向的相互關系不明顯。

細化到各個時期來看,新晚至商代南向遺址多于北向遺址,西周至春秋時期北向遺址明顯多于南向遺址,戰國至漢初北向與南向遺址占比基本持平,不同時期北向與南向遺址數量上的此消彼長,再次說明坡向與遺址分布間并不存在嚴格的規律性。

從化流溪河流域遺址分布與坡向的弱相關性,只能從坡向之外的其他因素來分析。從圖十至圖十三來看,從化流溪河流域先秦時期遺址主要分布于流溪河干流及其支流的幾大自然地理單元內,如呂田盆地、安山盆地、鴨洞河谷、S354沿線、桃園盆地、灌村盆地、鳳凰水流域、錦洞水流域、沙溪河流域。這些盆地或河谷(河流)的走向,基本為東西向,部分略為東北—西南走向。先秦時期人類選址對坡向的放棄與否,更多應該與自然地理單元(河流)的走向有關,無論選址北向還是南向,都可直面盆地,視域寬闊,可隨時觀察來自盆地或河谷內的危險。

三、結語

GIS的坡度、坡向分析,為我們提供一個考量遺址分布位置與自然地理環境之間關系的重要視角。透過坡度、坡向因素,可得出關于遺址分布規律的一些認識。大部分先秦遺址分布于坡度小于5°的平緩地帶,并存在著由較陡區域向平緩地帶遷徙的規律。而遺址分布與坡向的關系則并不明顯,各文化時期不同坡向遺址所占比例變化幅度不大,遺址選址對坡向的考慮因素較小。

但必須注意的是,坡度、坡向分析存在著一定的風險。遺址坡度在地圖上對應的是一個柵格的坡度,而遺址分布則是一個面,用一個點代表一個面是存在風險和不準確性的。0°~3°與 3.1°~5°,是人為分類上的差異,而如果兩個遺址坡度正好是2.9°與3.1°,在GIS統計上分屬不同的區間, 但兩個遺址的坡度是沒有本質區別的。在坡向分析中,也存在以點代面的問題,如某個遺址分布于山岡數個山坡上,而以某山坡的某個點代表遺址朝向就存在風險。 同時,22.4°(北向) 與 22.6°(東北向)雖屬不同坡向,但實質上并沒區別。

表二 先秦時期遺址坡向分布統計表

圖八 先秦時期遺址坡向分布數量統計直方圖

圖九 先秦時期遺址坡向分布百分比統計直方圖

圖十 先秦時期遺址坡向分布圖

圖十一 新晚至商代遺址坡向分布圖

圖十二 西周至春秋遺址坡向分布圖

圖十三 戰國至漢初遺址坡向分布圖

坡度和坡向,只是影響遺址分布位置的兩個因素,除前文得出的遺址分布規律外,我們還發現仍有部分遺址分布在坡度較大、光照較差的地帶,這說明遺址分布還受其他因素影響,如水源、氣候、資源、植被等。下一步,我們將利用GIS軟件,通過其空間分析功能中的空間疊置分析、緩沖區分析、可視域分析、水文分析等更全面地探索遺址分布位置與自然環境的相互關系,并為開展遺址預測模型研究等奠定基礎。

[1]劉建國.考古測繪、遙感與 GIS[M].北京:北京大學出版社,2008:204.

[2]劉建國.考古與地理信息系統[M].北京:科學出版社,2007:2;滕銘予.GIS在環境考古研究中應用的若干案例[J].吉林大學社會科學學報,2006(3):96-102.

[3]從化市地方志編纂委員會.從化市志:1997-2004[M].廣州:廣東人民出版社,2010:122-152.

[4]數據來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺.http://www.gscloud.cn.