微助教對高校大班課堂互動教學的重構*

譚志虎 胡迪青 [通訊作者] 田 媛 許 煒

(1.華中科技大學 計算機科學與技術學院,湖北武漢 430074;2.華中師范大學 心理學院,湖北武漢 430079;3.華中科技大學 電子信息與通信學院,湖北武漢 430074)

引言

以學生為中心的教育理念近年來逐漸為高等教育界接受,其弱化了傳統教學模式中的“教”,強調知識內化的“學”,凸顯學生學習的主體地位。該教育理念認為,教師是學習活動的設計者、學習環境的營造者、學習過程的輔導者及合作者[1];主張綜合運用討論式、探究式、小組式等多種互動教學方法,培養學生自主學習、終身學習的能力;強調學習過程的評估,注重對學習效果的測量和及時反饋,關注形成性評價,弱化終結性評價[2]。然而,目前高校課堂大多以大班課堂為主,主要采用單向灌輸的講授法,教學方法單一,缺乏有效的課堂互動,缺少思考、討論、反思,學生參與度低[3],這種被動的學習方式與以學生為中心的教育理念背道而馳。基于此,如何構建合適的信息環境,在大班課堂中引入更多有效的討論式、參與式教學,使用能促進學習主動性的教學方法,努力使大班的課堂教學效果接近小班教學[4],是非常值得研究的教學問題。

手機、移動網絡的普及對傳統課堂造成了極大的沖擊,嚴重影響了課堂秩序和學習質量,但同時也帶來了新的變革機遇。美國新媒體聯盟在2015年、2016年發布的《地平線報告(高等教育版)》中均提到,自帶設備將在一年內在教學活動中得到普遍應用,成為學生學習環境的入口[5][6]。隨著信息技術的不斷創新,一批占領學生手機屏幕的課堂應用如微助教、對分易、雨課堂等正逐漸誕生。本研究將以微助教為例,探討高校大班課堂互動教學的重構。

一 大班課堂的互動支撐平臺——微助教

微助教是由華中師范大學與華中科技大學團隊聯合開發的一款面向高等教育的課堂在線互動工具,可為大班課堂提供良好的互動支撐。微助教能夠給教師帶來“控制感”,給學生帶來“參與感”,給教育管理者帶來“安全感”。2016年4月微助教正式上線,其后迅速獲得了高校教師的廣泛認可。截至2017年12月,已有2000余所院校的2.5萬名教師在微助教平臺上開設了課程,覆蓋學生100余萬人,開展課堂互動2500萬人次。

1 微助教功能框架

微助教功能框架如圖1所示。課前,教師通過微助教網站,5分鐘之內即可免費創建個人專屬的云端智慧課堂,該課堂支持考勤管理、題庫管理、學習評價、作業批閱、學生分組、成績導出等功能。課中,教師利用手機微信、電腦瀏覽器,通過微助教與學生進行高效率的全員互動;學生只需通過手機關注“微助教”微信公眾號,輸入課堂編號即可進入課堂互動學習,并簽到、答題和參與討論;微助教可即時統計學生的互動參與情況,并將結果呈現在大屏幕上,使學生的參與效果一目了然,便于教師根據實時反饋的學生學習狀態評估教學效果,并根據在線學習數據及時調整教學的進度與節奏。課后,微助教可以批量導出學生的考勤、互動、測試成績等數據以對學生進行綜合評價。由此可見,微助教增強了教師的控制感,提升了教學的效率與質量,解決了大班課堂缺乏互動、學生參與不足的問題。

圖1 微助教功能框架

2 微助教功能特點

①方便易用,零部署成本。無需下載應用程序,微信端直接使用,有手機即可參加互動;輕量級設計,使學生在沒有WiFi的課堂也不用擔心手機流量的資費問題;微助教部署簡單,無需教師導入學生名單,不會增加教師的工作負擔;課堂也不必增加新硬件,不會增加教學成本。

②可提供高效的課堂互動。微助教可在短時間內完成師生之間高效率的全員互動,答題、討論、考勤狀態將在大屏上實時展示,學生參與感強,徹底扭轉了大班師生互動難的局面。

③過程性評價簡單便捷。微助教可在30秒完成100人的在線考勤,方便教師對課堂的精準管控;課堂互動討論、答題及考勤記錄均會記入過程性評價,可實現成績一鍵導出,使大班課堂的過程性評價成為可能。

④支持教學團隊協作。多個教師可共建一門課,支持助教批改在線作業,增加作業反饋的及時度;即將上線的云端海量題庫甚至可以直接為同類課堂提供優質資源,使教師不再為建設題庫而煩惱;教師將不再是一個人孤軍奮戰,而是加入工作團隊,故大大減輕了教師的工作量。

⑤功能貼近課堂,迭代快。截至2017年12月,已有來自全國高校的2000余名老師加入了微助教SVIP群,大家就微助教的使用和改進不斷提出新的需求和創造性的想法,開發團隊則根據大家的需求不斷地迭代產品。

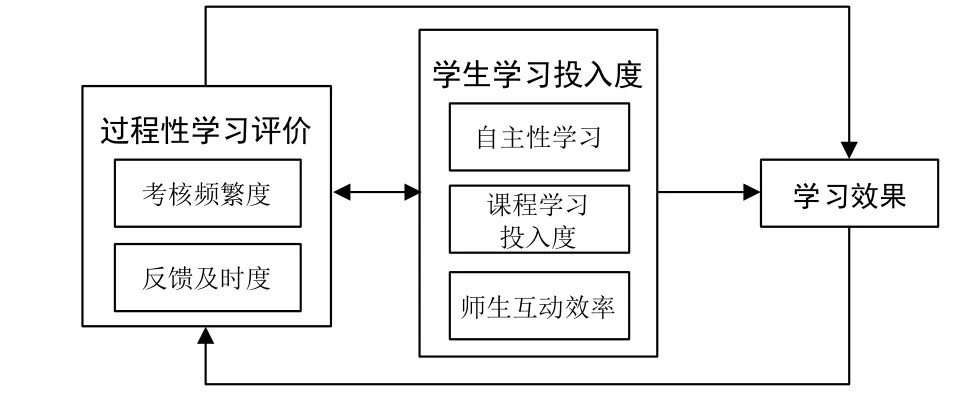

二 微助教對大班課堂過程性學習評價的支持

文獻[7]中指出過程性學習評價對學生的學習投入度和學習效果均有影響,如圖2所示。考核頻繁度與反饋及時度會刺激學生提高學習投入度進而提升學習效果,也會對教師的過程性評價形成反刺激,影響其考核的頻繁度、反饋的及時度及相關質量,并通過過程性學習評價對教與學進行及時有效的調整與改進,確保教學活動的有效性,真正實現以學生為中心。

圖2 過程性學習評價對學習投入度、學習效果的影響

大班課堂人數眾多,點名簽到難以實施,作業批改更是力不從心,反復性的考核受場地和教師精力的限制無法進行,單向講授導致學生的接受程度、學習進度、效果均不受控,教師無法精準把握學生的學習效果,無法進行及時反饋和教學調整。本研究進行的課堂問卷調查結果顯示:只有3.3%的學生經常性預習,只有26.2%的學生經常性復習;大部分學生的學習行為集中在最終的考試周,課程復習時間取決于考試間隔時間,最終的學習效果可想而知,作為過程性評價的平時成績往往淪為平衡調整綜合成績的工具。微助教的引入,徹底改變了傳統大班課堂過程性學習評價的窘境:

①大班頻繁性考核成為現實。微助教可高效地進行課前預習檢測、單元測驗、平時測驗、當堂檢測、期中考試,且支持選擇題題干亂序、試卷題目亂序(每個學生答題順序和答案順序均不一樣),故無需監考便能有效杜絕抄襲。此外,客觀題亦由機器判卷,使教師面對大規模的班級時也無需擔心精力不夠。頻繁性的考核測試有利于促進主動學習,改變學生的學習習慣。

②及時反饋,教與學持續改進。微助教互動及答題結果會立即以圖表數據的形式進行大屏展示,答題正確率、答案選擇率一目了然,可向學生及時反饋答案,向教師及時反饋學習效果,讓學生經常性地體會到學習的成就感和喜悅感,并根據測試結果調整自己的學習;教師也會根據反饋情況、受眾個體差異,及時調整教學進度,改進教學方法,真正做到教學相長。

③有效管控課堂,增加學生的學習投入度。微助教在線考勤功能使得日常考勤成為常態,通過GPS定位簽到、1分鐘限時簽到、不定時簽到、反復簽到、到課率末位簽到等技術的綜合應用,可有效提升到課率——多數教師反映采用微助教后到課率明顯提升。

綜上所述,微助教可有效提升大班課堂考核、考勤的頻繁度,提供教與學的及時反饋,提升學生的學習成就感;課堂考核、考勤、互動結果均記入過程性評價指標,通過提升過程性學習評價成績比例、增強課堂粘度、增加學習投入度,迫使學生改變學習習慣——轉期末突擊復習為平時學習,轉被動學習為自主學習,故促進了師生互動效率和互動質量的提升,有效地支持了大班課堂的過程性評價,提升了大班課堂的學習效果。

三 微助教對大班課堂互動模式的重構

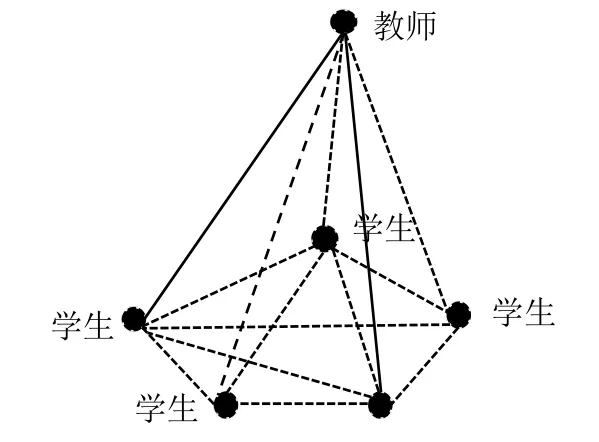

圍繞以學生為中心的教學理念,混合式學習、小組討論學習、參與式學習等方式日益興起,這些方式要想在大班課堂應用,必須解決大班課堂如何開展有效互動、讓學生在參與中主動學習的問題。受空間、時間限制,大班課堂只能開展零星的師生互動,如圖3所示。教師只能通過集體回答或點名問答的方式進行簡單的師生互動(如圖3中實線所示),這種互動往往集中于少數優秀學生,無法做到全員參與,一些糟糕的互動甚至還可能會引發師生矛盾;生生互動也很少,僅限于相鄰座位學生之間的互動。

微助教可有效彌補大班課堂互動模式的不足,重構以學生為中心的課堂互動模式,如圖 4所示。通過微助教,教師可以在課堂快速便捷地發起答題、討論互動,學生的手機則變身為答題器,功能比國外課堂普遍采用的昂貴的iClicker答題器更強大,反饋結果可在手機端或課堂大屏幕直接予以可視化展示,并能在短時間內實現師生一對多的全員高效互動。通過微助教的消息墻和詞云等功能,還可實現課間學生之間的全員互動,彌補了傳統大班課堂互動模式的不足。

圖3 大班課堂互動模式

圖4 以學生為中心的課堂互動模式

四 基于微助教的、以學生為中心的參與式互動教學方法

微助教高效的全員互動模式,為大班課堂采用一些新的以學生為中心的參與式互動教學方法提供了可能。這些參與式互動教學方法主要包括:

1 一分鐘作文(One-Minute-Paper,OMP)

OMP是一種用于評估課堂教學內容、方法、進度合理性,評價學生知識點掌握情況的課堂互動方法。具體做法是:教師于下課之前的5分鐘提出幾個簡短的問題,如“本堂課最重要的內容是什么”,“哪些問題還沒有解決或理解”,學生思考2~3分鐘后,用1分鐘在小紙條上作答后上交。課后,教師對學生的作答進行整理,下次課再進行集體反饋,并適時調整教學。OMP可及時反饋教學效果,提升學生的學習主動性。

微助教可以將OMP以組卷形式固化,問卷中還可以加入對本次課堂滿意率的調查,甚至可以設置在下課前定時開啟。相較于傳統小紙條的提交方式,微助教可以幫助教師通過計算機快速高效地瀏覽OMP反饋,且便于查閱和歸檔,配合日常頻繁性的考核測驗,可有效促進學生主動學習,達成教與學的良性互動。該方法簡單高效,不受課堂規模的限制,是值得嘗試的一種教學評估互動方法。

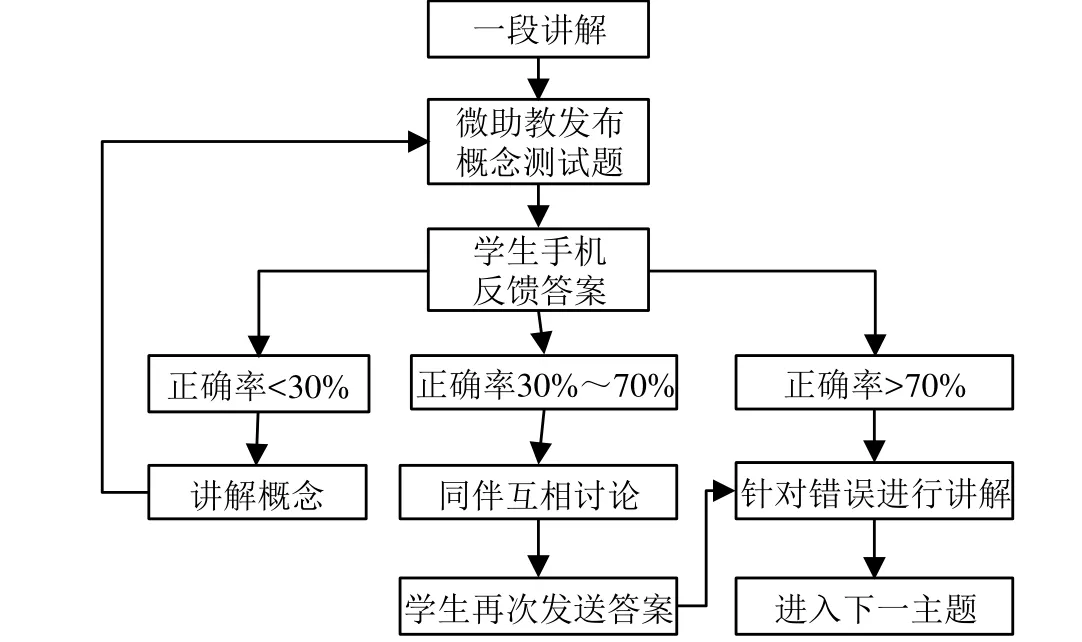

2 同伴教學(Peer-Instruction,PI)法

PI法由哈佛大學Mazur教授創立,使用專門設計的用于揭示學生錯誤概念和引導學生深入探究的概念測試題,借助計算機投票系統,組織大班課堂教學,變傳統講授為基于問題的自主學習、協作探究[8]。教師根據答題正確率了解學生對概念理解的程度,當答案有較大爭議時發起鄰座同學結對討論,討論完畢后再次就有爭議的問題進行投票表決,直至爭議消失。這種討論不受班級規模和場地的限制,教師可旁聽或直接參與討論,了解學生的答題思路,然后根據反饋信息及時調整教學,使教學過程更有效。引入微助教模式后的PI教學流程如圖5所示。

圖5 PI教學流程

在計算機投票系統中,答題器成本是限制PI法應用的最大障礙。微助教中手機終端引入的零成本,解決了計算機投票系統答題器成本的問題,通過大屏展示概念測試題的投票支持率,實現課堂全員互動,可無縫對接PI教學,有效激發學生的學習潛能,增強自信心,促進批判性思維、問題解決和決策能力的形成。在實施PI法的過程中,概念測試題的設計非常關鍵,這種方法也可應用于單元測試中爭議題目的講解,是非常適合大班教學的一種互動教學模式。

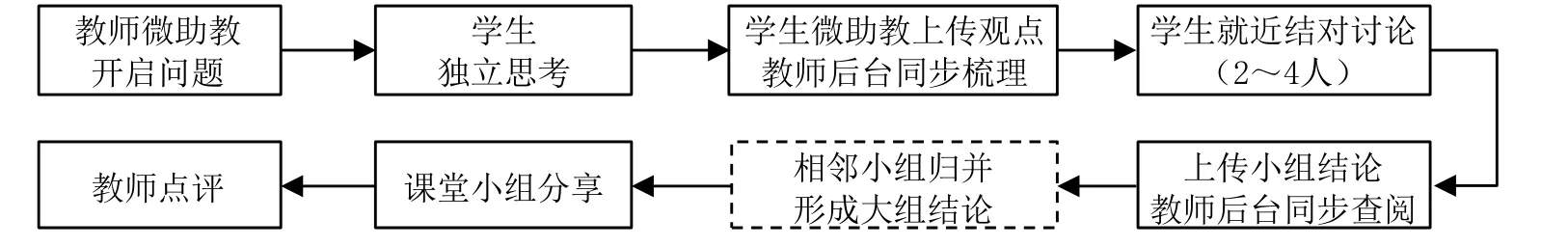

3 思考-討論-分享(Think-Pair-Share,TSP)法

TSP法是促使學生就某一話題形成自己的觀點,進而與他人分享觀點的一種合作學習策略。該方法能激發學生參與學習活動的熱情,加深學生理解問題的程度,形成過濾信息及歸納總結能力、客觀全面看待問題的批判性思維能力[9]。TSP法有助于學生樹立自信心,促使學生主動參加到課堂的教學活動中來。但最大的問題是傳統大班教學無法保證全體同學都能有效地參與討論和思考,而引入微助教后可以成功地解決這個問題。為此,本研究利用微助教對大班課堂的TSP教學流程進行了重構,得到微助教重構的TSP教學流程(如圖6所示),具體包括:首先,教師通過微助教提出一個問題,要求學生獨立思考、分析、評估,最終形成觀點上傳到微助教,教師利用學生上傳觀點的時間差迅速梳理觀點;然后,學生就近發起2~4人的小組討論,將形成的小組結論上傳——如果班級規模很大,還可以要求相鄰小組合并再次進行討論,將小組結論歸并匯總形成大組結論;最后,在課堂上進行小組觀點的全班分享,并由教師點評。

圖6 微助教重構的TSP教學流程

獨立思考和全員參與是TSP法的重點。在微助教重構的TSP教學流程中,獨立思考階段嚴禁任何形式的討論,每位同學獨立思考的觀點必須上傳到微助教作為過程性評價指標,以保證全員參與討論的質量。大班課堂可利用分組法同時討論多個不同的問題,小組分享各自觀點的同時可以實現合作學習,有效節約了教學學時。TSP法有效地保障了全員參與,減輕了教師的工作負擔,使教師成為學習的協調者、組織者,體現了以學生為中心的教學理念。

4 基于問題的教學(Problem-based Learning,PBL)法

基于問題和項目的學習理念正日益引起教育工作者的重視。PBL教學[10]以小組討論為主、教師引導為輔,學習小組在教師事先設定的、多個連續遞進的、復雜而有意義的情境問題中進行持續深入的討論學習,并通過合作學習提煉問題、解決實際問題,學習隱藏在問題背后的科學知識。因此,PBL法有助于提升解決問題的能力,增強學生的自信心,鍛煉學生的表達能力,增強團隊意識,活躍課堂氣氛,促進自主學習。而PBL法最大的缺陷是對教師配置提出了極高的需求,為保證小組討論的有效性和全員參與性,PBL教學中小組規模限定在6~8人左右,每個小組配備1名指導老師負責引導小組討論,并實施小組觀察和學生評價,故120人的課堂至少需要15名老師,大班教學幾乎無法實現。

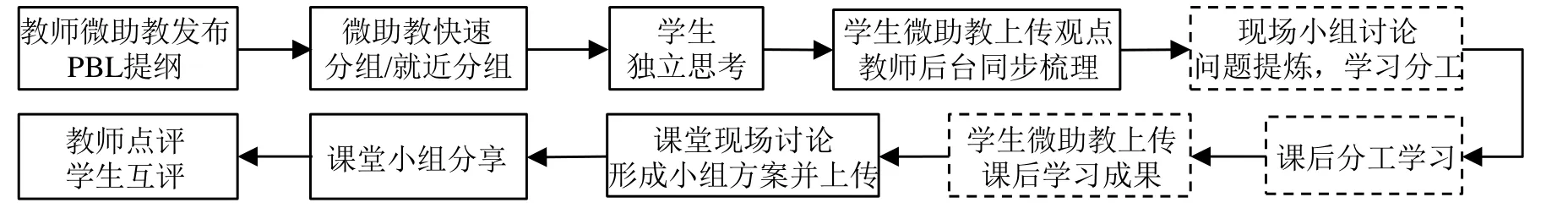

引入微助教后,教師同樣可以要求學生將經過獨立思考、課后自主學習得到的觀點或學習成果提交到微助教,以保證討論的質量和參與性。微助教支撐的PBL教學流程如圖7所示,主要包括:教師通過微助教發布PBL提綱,利用微助教進行快速分組或就近分組(不需要課后學習時建議采用這種方法);學生經獨立思考后參與小組討論,對問題進行提煉,對課后學習進行分工,每位學生的課后學習成果必須提交到微助教進行過程性評價,以保障思考和學習過程的質量,進而保證課堂現場討論的質量;經過充分討論形成小組解決方案后進入小組匯報分享階段,教師對小組的匯報分享情況予以點評,如果有需要可以對學生小組或學生進行評價,也可以利用微助教的問卷功能進行評價。

圖7 微助教支撐的PBL教學流程

筆者曾經在講授的計算機類課堂上采用了PBL法:當學生積累了一定的背景知識后,教師首先利用2個學時連續給出3個遞進的PBL教學問題,然后要求學生結合已學知識,經過獨立思考后展開熱烈的討論,最終形成小組方案進行分享。整個過程的討論成果遠超教師的預期。教師通過微助教及時掌握學生獨立思考和討論的結果,即使只有一位教師也可以實施對大班課堂PBL教學的有效管控。

五 小結

微助教簡單易用,零成本部署,可實現與傳統大班課堂的無縫對接,在不增加教師工作負擔的同時實現對大班課堂高效率的精細化管理。微助教可方便地實現大班課堂的過程性學習評價,提升大班課堂考核的頻繁度和反饋的及時度。課堂問卷調查結果顯示:超過90%的學生支持基于微助教的教學模式。微助教可有效促進學生學習的主動性,提升學生的學習體驗,并有利于教師持續改進教學。微助教實現了大班課堂的全員高效率互動,為翻轉課堂和參與式學習提供了技術載體和支撐,一些過去推行起來有難度的參與式互動學習方法也可以在大班課堂進行,這有效地重構了高校大班課堂的互動教學模式。

[1]趙炬明.論新三中心:概念與歷史——美國SC本科教學改革研究之一[J].高等工程教育研究,2016,(3):35-56.

[2](美)泰利·道爾著.周建新譯.如何培養終生學習者:創建以學習者為中心的教學環境[M].廣州:華南理工大學出版社,2014:8.

[3]楊春梅,楊艷平.高校大班課堂有效教學的實證研究[J].大學(學術版),2013,(12):55-63、46.

[4](美)威爾伯特·J·麥肯齊等著.徐輝譯.麥肯齊大學教學精要——高等院校教師的策略、研究和理論(第11版)[M].杭州:浙江大學出版社,2005:208.

[5](美)NMC地平線項目,龔志武,吳迪,等.新媒體聯盟 2015地平線報告高等教育版[J].現代遠程教育研究,2015,(2):3-22、42.

[6]金慧,劉迪,高玲慧,等.新媒體聯盟《地平線報告》(2016高等教育版)解讀與啟示[J].遠程教育雜志,2016,(2):3-10.[7]張俊超,李夢云.過程性學習評價如何影響大學生學習投入及學習效果——基于“H大學本科生學習與發展調查”的數據分析[J].高等工程教育研究,2015,(6):119-124.

[8]張萍,(美)Mazur E. Peer-Instruction——哈佛大學物理課程教學新方法[J].中國大學教學,2010,(8):69-71.

[9]李娟琴,談寧馨.Think-pair-share模式在物理化學課堂教學過程管理中的應用——美國亞利桑那州立大學物理化學教學的借鑒[J].大學教育,2014,(18):22-23.

[10]杜翔云,(丹麥)Kolmos A, Holgaard J E. PBL:大學課程的改革與創新[J].高等工程教育研究,2009,(3):29-35.