賽珍珠故居小考

◎郁 青

南京大學鼓樓校區北園的西墻跟下,靠近南京大學西門且緊鄰平倉巷,矗立著一座小洋樓,小樓坐西朝東,地下一層,地上三層(包括一層閣樓),是磚木混合結構近代西式建筑,建筑面積約600平方米,四周生長茂密繁盛的松樹將小樓映襯的古樸而又富有文化氣息。這里曾是唯一一個同時獲得普利策獎和諾貝爾獎的女作家,也是目前作品流傳語種最多的美國作家賽珍珠的寓所。

始建年代

史料顯示:1919年,康乃爾大學校友、金陵大學農林科主任約翰·芮思婁向賽珍珠的第一任丈夫卜凱發出執教邀請,卜凱后任金陵大學農經系主任,他創立的中國首個農業經濟系,對當時中國政府各方面政策的制定都起到了舉足輕重的作用,而經過長期實地調查研究出版的《中國農家經濟》一書,備受中外學者好評,不僅確立了中國農業調查研究的學術規范,更被譽為國際學術界了解舊中國農業的經典之作。位于平倉巷3號的寓所,就是當年金陵大學分給卜凱的教師公寓。

賽珍珠在其自傳《我的中國世界》中寫道:移居南京的第一年,我也有了孩子。她的女兒卡洛爾出生于1920年3月20日,故此賽珍珠于1919年來到南京。那么賽珍珠故居的始建年代究竟是什么時候呢?

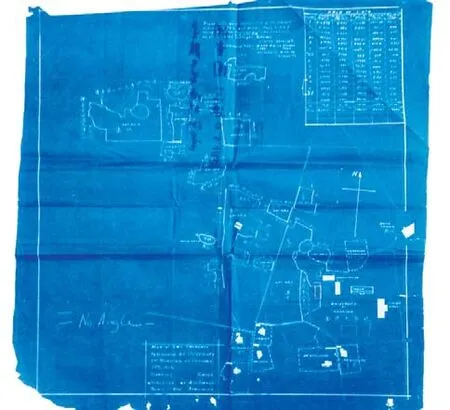

根據1919年金陵大學校產圖,圖面上顯示“MAP OF ING PROPERTY, PURCHASED BY UNIVERSOTY OF NANKING ON JANUARY 25TH 1919,NANKING CHINA”的字樣,下面有“SURVEYED BY A.G.SMALL, SCALE 1”=200’, APRIL 14,1919”的說明。也就是說,這是一份1919年1月25日根據金陵大學校產的實際情況描繪的測繪圖。賽珍珠樓的平面已經有實心色塊表示,說明1919年1月小樓建筑已經建造完成。

1919年金陵大學校產圖

在希拉里·斯珀林所著的《賽珍珠在中國》中提到:1919年秋,賽珍珠獨自來到南京,住在農林學院院長芮思婁家。這與前文賽珍珠的記錄相互印證。賽珍珠在傳記中又提到:回到南京,到了我在那兒的新居后,心中充滿了一種想讓母親永生的愿望,于是我開始寫她。她的母親于1921年10月去世,故此推測她于1920-1921年間搬進金陵大學的寓所。賽珍珠自傳中提及:“當我發現我居室的窗口剛好對著紫金山時,我真是喜出望外。我為自己選了一間閣樓,從那兒可以清楚地看見院墻外的鄉村景色:幾個菜園,一些農家磚房和一口大魚塘。再往前看,左邊是大學的帶飛檐的層層屋頂,遠處是一座寶塔和城墻,再遠處便是紫金山。”“我自己的院子里有一座灰磚房,周圍是大草坪、小竹叢和菜園。”

賽珍珠紀念館

綜合前文所寫:賽珍珠故居始建于1919年,賽珍珠于1920~1921年間搬進該寓所,在此之前寓所的用途有待史料的進一步挖掘。

原址爭議

20世紀初期金陵大學校園內建有很多傳教士和教職工住宿的小樓,賽珍珠故居地處的平倉巷就有許多同時代的建筑:陳裕光寓所、賽珍珠故居、原金陵大學蠶桑系舊址,Thomson教授舊居、孫明經教授和謝廂教授兩家合住的房屋、章之汶教授故居等,是當時金陵大學教職工居住較密集之處。因此賽珍珠故居原址眾說紛紜,存在許多爭議。其中最有爭議的一是位于南京大學西門外小坡上,與賽珍珠故居僅隔“平倉巷”的建筑,現為南京大學工程管理學院的辦公樓;另一建筑是位于賽珍珠故居西南方位不遠處的一棟洋房,原是金陵大學校長陳裕光的故居,現為愛德基金會辦公所在地,這兩幢洋房在一些書籍和報刊雜志中都曾被誤認為是賽珍珠故居。在此通過歷史文獻檔案、口述檔案、影像檔案對故居原址進行了佐證。

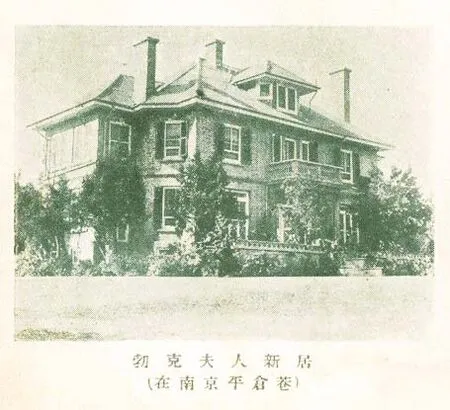

民國時期的期刊雜志上發現涉及南京賽珍珠故居的照片共四張:民國二十二年(1933)的《文藝月刊》第4卷第6期——“勃克夫人的創作生活”和民國二十三年的《現代》第4卷第5期——“勃克夫人(Mrs. Pearl S. Buck)訪問記”,分別刊登了賽珍珠故居寓所外觀圖;卜凱的個人網站上發現故居的“冬景”和“夏景”圖。根據這四張照片,經過南京大學建筑與城市規劃學院教授們的多次比對和研究下,初步證實了賽珍珠故居的舊址就是位于我校西南樓后面的洋房(原南京大學中文系辦公大樓)。

作為金陵大學教授,當時孫明經一家也住在平倉巷,正好住在賽珍珠樓斜對面。為此,建筑研究院的兩位學生專程拜訪了孫明經的后人孫健三和孫建秋,并分享了采訪內容。根據孫健三的回憶,因為當時經常被父親(孫明經先生)罰抄書,被關在他們家二樓的房間里,有窗戶對著賽珍珠家的院子,所以他“看這個院子是很清楚的”。他對賽樓外面的院門記憶尤為深刻,并且畫了一張當時平倉巷沿線的平面圖。還特別放大畫了賽珍珠家院門的部分。這些口述檔案為賽珍珠故居的原址考證提供了重要的依據。

2005年賽珍珠養女Janice訪問中國,參觀了各地的賽珍珠故居,Janice在美國被賽珍珠夫婦領養后,就與他們一起回到中國并居住在這棟房子內,是唯一在世的曾居住過故居的人。本校劉海平教授作為國內賽珍珠研究的專家學者,陪同參觀并作翻譯。他為我們提供了當時Janice參觀的影像資料,就是這份珍貴的影像資料提供了最有價值的訊息。原金陵大學校長陳裕光的女兒陳佩潔女士也陪同參觀了賽珍珠樓。金陵大學時期,他們兩家都住在平倉巷,陳家住在賽珍珠家對面,那里現在是南京大學經濟管理學院的辦公小樓。錄像中,Janice在小樓門前即開始回憶起小樓內各個房間的情況,她指出,賽珍珠與卜凱家當時的門牌號是平倉巷3號,而陳裕光家的門牌號是平倉巷5號。一進故居,她就認出包括客廳,客廳、餐廳與門廳、臥室等細節……

通過對上述歷史檔案的有效利用,我們最終確定了賽珍珠故居的原址,也理清了故居內部的空間布局以及各房間的功能。

歷史變遷

1920~1934年間,賽珍珠與卜凱居住在這幢小樓中,在此期間,賽珍珠筆耕不輟,創作了《大地》等描寫中國農民生活面貌的作品,并獲得了普利策獎和1938年諾貝爾文學獎。賽珍珠寫道:“我在南京的房子,由于大女兒的離開而顯得空蕩蕩的,就連我朋友們和家里人也不能填補。這時,我覺得,我該坐下來真正開始寫作了。一天上午,我整理了一下我的小閣樓,把我那張寬大的中式寫字臺擺在窗口,正好面對紫金山。每天上午做完家務后,我便坐在打字機前,開始寫《大地》。故事是久熟于心的,因為它直接來自我生活中種種耳聞目睹的事情,所以寫起來得心應手。正是為自己直到今天仍熱愛和景仰的中國農民和普通百姓而積郁的憤慨,驅使我寫下了這個故事”,“這段時間,我一直在寫《大地》,前后共花了三個月,自己用打字機把稿子打了兩遍。”

1934年之后,賽珍珠與卜凱離婚,回到了美國,房屋由卜凱居住直至1937年。1937年是一個特殊的年份,在這一年里,日軍攻占南京并制造了慘絕人寰的大屠殺,據史料記載,賽珍珠故居成為了“南京安全區國際委員會的智囊所在地”。 1937年10月7日,杭立武、米爾士、貝德士、魏特琳等,為爭取對中國抗戰的國際支援,成立了一個“宣傳委員會”。 10月14日后,史邁士、貝德士、米爾士、威爾遜等入住于此故居,為南京安全區的發起和創立創造了條件。12月1日上午9時30分,南京安全區國際委員會在平倉巷3號(賽珍珠故居)開會討論人員的分工。南京大屠殺時期,有8位從事安全區工作的美籍人士曾居住于此,他們分別為麥卡倫、米爾士、費吳生、史邁士、宋煦伯、威爾遜、貝德士、林查理。此外,國際安全區委員會會議、國際紅十字會會議也經常在此舉行,委員會的很多重要文件也是在此擬定及簽發的。1938年國際安全區委員會主席約翰·拉貝離開中國前的招待會也在此舉辦。此外,南京大屠殺期間,故居也收容了部分難民,史邁士于1938年致朋友函中寫道:“一些美國朋友的房屋都遭到日本士兵的洗劫——不錯,我們在閣樓里抓住他們正在翻箱倒柜,在藏有婦女的地下室將他們攆走——但我們的房屋擠滿了難民,他們掩蓋了我們的大部分物品!”“我們八個人住在這所房子里,白天我們卻沒有一個人能留下保護逃難者。”

由此推測賽珍珠故居在1937年至1946年間一直被用作南京國際安全區委員會成員的居住及辦公用房,同時也收容部分難民。1946年金大復校,故居閑置。1952年院系調整之后,金陵大學原址改建南京大學,賽珍珠故居被用作中文系辦公樓。1990年前后中文系遷出,這里又被用作南京大學資產管理公司的辦公樓,直至2011年故居修復工作開始。

1998年,美國第41任總統喬治·布什探訪了賽珍珠故居,當時的報道援引老布什總統的話說:“我當初對中國的了解,以至后來對中國產生愛慕之情,就是受賽珍珠的影響,是從讀她的小說開始的。”兩年后的2000年5月,南京大學正式給賽珍珠故居掛牌,2006年6月5日,南京賽珍珠故居被列為江蘇省文物保護單位。2011年起,南京大學著手開始修繕故居,經過反復商討,采用故居復原與生平展示相結合的方式,一方面通過情景再現、復原當時賽珍珠在日常生活中的點點滴滴,另一方面用圖文結合的方式向觀者娓娓道來賽珍珠與中國的不解之緣。2012年5月19日,南京大學110周年校慶之際,南京大學賽珍珠紀念館正式揭牌,賽珍珠故居修繕后首次面向公眾開放。