綠色金融驅動我國經濟綠色轉型的機理與驗證

池新荷

摘要:我國在經濟快速發展的同時面臨著嚴峻的環境形勢,綠色轉型成為我國未來經濟的發展方向。綠色金融市場的發展能夠降低綠色產業的融資成本,發揮對我國經濟綠色轉型的巨大推動作用。文章通過構建評價指標體系,采用主成分分析方法評估我國2010~2014年的經濟綠色轉型程度,并且建立多元線性回歸模型比較政府綠色投資和綠色金融投資對經濟綠色轉型的驅動作用,結論表明綠色金融對于經濟綠色轉型的影響程度大于政府綠色投資。最后,文章基于實證分析結果提出增強金融產品創新等相應的政策建議。

關鍵詞:綠色金融;經濟綠色轉型;綠色投資

一、引言

綠色經濟發展需要巨額資金的投入催生了綠色金融的產生和發展,從最初的綠色信貸到綠色金融產品的多樣化,綠色金融在實踐中不斷探索,成為帶動經濟發展綠色化的重要支柱。1988年,法蘭克福出現了全球第一家以保護生態為目標的銀行,“綠色金融”的概念于1991年正式提出。改革開放以來,我國高速的經濟發展水平令世界驚嘆,但是其對生態健康所造成的危害也不容忽視,增強資源利用可持續性,改善生態環境,進行經濟綠色轉型,是我國現階段的發展要求。在推進經濟綠色轉型的過程中,政府資金支持等方式面臨著財政約束的問題,而通過金融體制改革,擴大綠色金融市場規模,促進傳統產業轉型升級以及環保產業的快速發展,能夠為我國經濟的綠色發展道路提供強大支撐。綠色金融產品主要有綠色信貸、綠色債券、綠色保險、綠色產業基金、綠色股票等方面,從我國現階段的發展狀況來看,綠色信貸的普及程度較高,各項標準和流程較為成熟,截至2016年6月末,我國21家主要銀行金融機構的綠色信貸余額達到7.26萬億,其他領域還處于初步探索階段。

目前國內學者對于綠色金融的研究雖然取得了一定成效,但是還處在不斷完善和探索的過程中。譚太平(2010)從綠色辦公、綠色信貸等四個方面對國內外銀行業的綠色金融實踐進行對比,認為國內外銀行對于承擔環境保護責任的重點存在較大差異,我國可以吸取國外銀行的實踐經驗來探索我國銀行業在綠色金融方面的綜合發展模式。中國人民銀行杭州中心支行辦公室課題組(2011)認為我國在綠色金融方面應當繼續加強行政管理,完善減排及其交易制度,建立適合低碳經濟發展的直接融資市場體系,增強企業進行節能減排的主觀能動性。我國綠色金融工作小組(2015)在先前學者研究基礎上充分結合我國發展現狀進行深入探討,同時吸收聯合國環境署組織國外專家提出的多方建議,提出了適應我國經濟環境的綠色金融體系的初步框架和14條具體建議。

國內學者對于綠色金融促進我國經濟綠色轉型的研究主要分為以下兩類,一是關于綠色信貸對我國經濟綠色轉型的驅動作用,趙朝霞(2015)通過分析我國商業銀行綠色信貸的實踐概況,對綠色信貸變化與經濟綠色轉型之間的關系進行研究,認為綠色信貸對能源節約和減少污染物排放的推動作用呈現顯著差異。李均鋒(2014)認為銀行業在開展綠色信貸業務的過程中,可以通過產品創新等方式引導信貸資源綠色配置,從而對經濟綠色發展產生推動作用。二是關于綠色金融市場發展對經濟綠色轉型驅動作用的整體程度研究,孫工聲(2010)從宏觀經濟、中觀產業、公司治理三個角度論述綠色金融對于經濟發展的重要作用,認為發展綠色金融能夠推動經濟增長方式的轉變和可持續發展的新型金融產業模式的形成,為低碳經濟提供更為科學有效的融資渠道。趙大建(2014) 認為綠色金融意味著金融體系的主要服務對象為綠色產業、低碳產業和新興產業,因而對于社會資本流動的方向和領域具有引導性,綠色金融市場的發展能夠帶動金融體系改革,為綠色經濟提供效率較高的投融資平臺。西南財經大學發展研究院、環保部環境與經濟政策研究中心課題組(2015)認為目前我國的綠色金融市場存在法律法規不健全等問題,應當加強綠色金融對于區域經濟可持續發展的推動作用。

上述研究成果存在共同之處,即大多數學者通過對我國綠色金融市場及經濟發展現狀進行剖析,并且吸取發達國家的實踐經驗,從理論層面對我國綠色金融體系構建和綠色金融市場發展對經濟轉型的驅動作用進行探討并提出有效意見。本文從綠色金融促進經濟綠色轉型的機理進行分析,運用實證分析方法對上述促進作用進行驗證并提出相應的政策建議。

二、綠色金融驅動經濟綠色轉型的機理

綠色金融具有顯著的“引導效應”和“擠出效應”。通過構建綠色金融體系,出臺相關政策和開發綠色金融產品等途徑,為綠色產業的發展提供良好的市場條件,使更多企業看其發展前景而加入到該產業中,另一方面綠色金融市場提高對環保的要求,引導企業重視減少污染物排放量,增強企業的社會責任感。同時綠色金融市場將環境成本納入資源價格,高污染低效率的企業在融資時可能面臨較大的約束,因此企業被迫進行技術升級和產品創新,綠色金融可以利用市場競爭力量,促進企業轉型升級,淘汰技術落后、高排放的企業,并且為具有較好發展前景的企業提高更多的資源和資金。

從外部性理論來看,企業生產伴隨著環境污染,在危害人們生存環境的同時也對其他企業造成不利影響即出現了負外部性效應,但是企業無需為此付出成本從而導致企業具有濫用資源、不設置污染物排放標準的傾向。綠色金融市場能夠使負外部性內部化,即提高了資源價格。綠色金融的發展能夠對企業行為產生約束作用,降低負外部效應,并且能夠通過市場良性競爭促進企業積極發展技術產生正外部效應。

從可持續發展理論來看,綠色金融的發展能夠提高企業的社會責任感,完善配套的保險體制建設,改變市場不完善條件下綠色產業面臨的低利潤率狀態,提高資源使用效率,減少污染物排放量,減緩資源耗竭速度,使后代人能夠擁有更好的生存環境,使經濟發展具有更強的可持續性。

三、綠色金融驅動經濟綠色轉型的實證分析

(一)我國綠色經濟轉型水平的評定

1. 綠色經濟轉型的評價指標體系

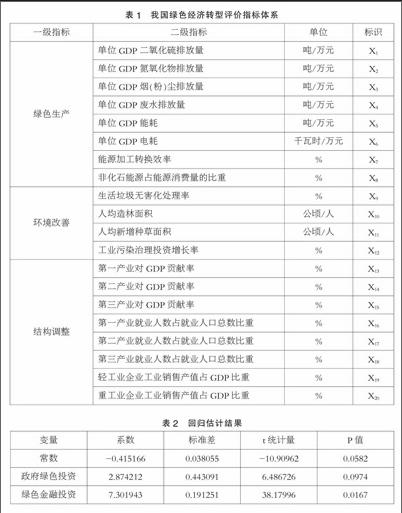

本文通過借鑒聯合國環境規劃署基于經濟轉型、資源效率、社會進步和人類福祉的綠色經濟衡量框架,經濟合作與發展組織基于生態環境、經濟狀況、結構和體制等方面指標構建的綠色增長衡量框架以及肖宏偉等學者構建的以環境保護、資源利用、競爭力提升三個一級指標為基礎的我國綠色經濟轉型的評價指標體系,建立了以綠色生產、環境改善、結構調整三個要素為基本面,包含人均造林面積在內的20個二級指標的綠色經濟轉型評價指標體系。具體如表1所示。endprint

2. 主成分分析過程及結果

本文根據所建立的評價指標體系,應用SPSS17軟件對20個評價指標進行主成分分析,從而對我國2010~2014年的綠色經濟轉型程度進行評估,分析所使用的原始數據全部來自于《中國統計年鑒》。

(1)各主成分所解釋的原始變量方差

結果顯示前三個主成分方差貢獻率分別為55.84%、33.29%和8.04%,累計方差貢獻率達到95%以上,能夠充分解釋原始變量所包含的信息,因此可以用三個新變量代替原來的20個變量。

(2)主成分的綜合表達式

F=0.09X1+0.08X2-0.04X3+0.09X4+0.14X5+0.19X6-0.15X7+0.20X8+0.19X9-0.06X10-0.16X11+0.13X12+0.03X13-0.13X14+0.14X15-0.18X16+0.07X17+0.19X18+0.21X19-0.21X20

通過上式可以發現非化石能源占能源消費量的比重、生活垃圾無害化處理率和輕工業企業工業銷售產值占GDP比重對經濟綠色轉型產生較大正向影響,重工業企業工業銷售產值占GDP比重越大,將對經濟發展的綠色性產生越大的不利影響。上述表達式反映的結果與我國現階段大力發展新能源,調節輕重工業比例,增強經濟發展的可持續性,加快經濟結構轉型具有一致性。

(3)得分分析

由(2)中主成分的綜合表達式可以得出2010~2014年的得分結果分別為-1.555、-0.98、-0.271、1.286和2.34。主成分分析的得分結果由負值轉向正值,其中,2012~2013年的上升幅度最大,為1.757分。以上得分結果說明我國對生態保護、資源利用效率的重視程度并取得了一定成效,經濟綠色轉型的水平越來越高。

(二)綠色金融驅動經濟綠色轉型的實證過程及結果分析

1. 方法選取

由于綠色金融在中國的發展較晚,除綠色信貸業務較為成熟以外,其他領域的發展處于探索階段,所以本文研究的時間跨度為2010~2014年,并且應用Eviews8構建多元線性回歸模型分析綠色金融在投資領域對于經濟綠色轉型的重要驅動作用及其發展空間。

2. 變量選擇分析

(1)因變量。本文以主成分分析得到的反映我國經濟綠色轉型程度的綜合得分作為因變量,具有較強的現實意義以及科學性。

(2)自變量。綠色經濟轉型程度的高低是多方面因素共同作用的結果,本文以促進經濟綠色轉型的資金投入為基本點,從綠色金融市場和政府支出兩個角度選取與投資相關的因素作為自變量,分析其對于經濟綠色轉型影響的差異性。

①綠色金融投資。本文用銀行業綠色信貸余額代表綠色金融投資,數據來源為《中國銀行業社會責任報告》(2010~2014)。

②政府綠色投資

本文以國家和地方政府財政支出為出發點,以環境污染治理投資、國家財政環境保護支出和地方財政節能保護支出(三者的投資方向具有不同的側重點,相輔相成共同為經濟的綠色轉型提供強大動力)資金投入之和作為我國在環境改善方面的政府支出總額。

3. 綠色金融驅動經濟綠色轉型的多元線性回歸模型

(1)單位根檢驗

本文運用LLC、ADF和PP單位根檢驗方法,檢驗結果的P值均大于0.05,數據變量不具有平穩性,經一階差分后P值接近于0。

(2)模型的回歸估計

本文運用普通最小二乘法(OLS)對一階差分后的數據進行估計,回歸估計結果如表2所示。

由表2可以發現,綠色金融投資系數的P值基本接近于0,在5%的顯著性水平下具有較強的顯著性,常數和政府綠色投資在5%的顯著性水平下顯著性程度不足,但是在10%的顯著性水平下具有較強的顯著性。根據實驗結果,該模型調整后的擬合優度在99%以上,模型的擬合效果較好。

(3)回歸分析

①模型回歸估計結果在5%的顯著性水平下不顯著,分析原因如下:一方面是模型時間跨度受我國綠色金融發展現狀限制,樣本容量較小;另一方面本文所選用的因變量為主成分分析的得分結果,沒有包含能夠反映我國經濟綠色轉型程度的所有因素,對得分結果產生了一定影響。

②綠色金融投資和政府綠色投資兩個自變量的系數分別為7.301943和2.874212,均為正數,回歸系數的符號與經濟理論、現實狀況和人們的經驗期望結果相符合。前者回歸系數的數值約為后者的2.5倍,說明綠色金融投資在我國發展較晚,但是具有良好的發展前景,預期將對經濟綠色發展發揮更大的拉動作用。

③綠色金融投資對于經濟綠色轉型的推動作用大于政府綠色投資,分析原因為以下幾個方面:從資金投入來看,政府財政收入主要來自于稅收,政府支出面臨預算約束,完善的綠色金融體系能夠充分調動社會積極性,對經濟綠色轉型具有不可替代的作用。從資金效率來看,綠色金融投資具有更強的靈活性和主動性,政府綠色投資運用到實際項目中需經過較復雜的審批過程,隨著綠色金融的發展,完善的環境信息披露體系能夠為金融機構提供充分的市場信息,綠色產業能夠根據實際情況通過直接融資或間接融資較快獲得資金并且利用金融市場的收益性實現價值增值。

四、結論及政策建議

(一)結論

1. 相對于政府綠色投資,綠色金融投資對于我國經濟綠色轉型具有更大的影響力,由稅收作為主要來源的穩定財政收入是我國經濟綠色轉型的基礎支撐,政府綠色投資體現未來經濟的政策引導方向,綠色金融投資是促進我國經濟綠色轉型的新興力量并且日益成為滿足我國巨大綠色投資需求的市場主體。

2. 綠色金融具有較大開拓空間。本文選擇的綠色金融投資數據僅包含綠色信貸,隨著綠色金融體系進一步完善,綠色債券等融資渠道將展現出巨大的資金活力,綠色保險、環境披露體系的完善將為融資提供更強的安全保障。endprint

3. 本文的計量結果表明綠色金融對我國經濟綠色轉型的作用是政府綠色投資的2倍以上,但是實際上我國經濟綠色轉型在資金投入方面目前還是過多依賴于政府綠色投資,分析原因有以下兩個方面:對于企業來講,政府綠色投資是一種無償支出,而大多數金融機構追求經濟收益,倘若企業未能申請到無需支付利息的專項資金,企業將付出更大的成本。對于投資方來講,政府綠色投資沒有經濟收益等考量,但是金融機構需要考慮投資風險等因素,而綠色產業面臨著投資回報期較長、風險大等問題。綜合以上原因,政府綠色投資雖然在便捷性和操作靈活性上具有一定的缺陷,但是能夠降低企業成本,金融機構雖然具有較大優勢,但是其不僅以滿足國家發展需求、承擔社會責任為出發點,也有經濟收益的實際考量。

(二)政策建議

1. 政府與銀行等金融機構建立信息網絡。如果政府和金融機構能夠通過信息網絡平臺達到資源共享的目的,一方面可以使雙方減少信息成本,使財政資金和社會資本實現有效配置,增強資金投入的合理性;另一方面通過金融和法律體系的建設,運用有限的財政資源帶動更多倍的社會資金運用于綠色產業,成為我國經濟綠色轉型更加強勁的動力。

2. 完善綠色金融市場監管體系。金融機構作為盈利性組織,完善的監管體系能夠為其實現經濟目標提供堅實的保障。金融機構可以基于對企業經營狀況、信譽、發展前景的考察,針對國家重點扶持項目設立優惠力度較高的專項資金,對于預期高風險、投資回報期長的項目加強監督,建立金融機構與被投資企業之間的高效反饋機制。

3. 加快推進綠色金融產品多元化。在我國的綠色金融體系中不僅要廣泛開展綠色信貸業務,還要重視開發綠色債券、綠色股票、綠色產業基金、綠色保險、碳交易等多種融資渠道和金融產品。積極推動綠色金融產品創新,能夠充分挖掘綠色金融市場的發展潛力,從而為我國經濟綠色轉型提供更加強大的動力。

參考文獻:

[1]王英斌.世界首家環保銀行[J].世界知識,1991(19).

[2]譚太平.國內外銀行業綠色金融實踐的比較研究[J].生態經濟,2010(06).

[3]中國人民銀行杭州中心支行辦公室課題組.綠色金融:國際經驗、啟示及對策[J].浙江金融,2011(05).

[4]綠色金融工作小組.構建中國綠色金融體系[M].中國金融出版社,2015.

[5]趙朝霞.商業銀行綠色信貸實踐及其對經濟綠色轉型的推動[J].財會月刊,2015(32).

[6]李均峰.以綠色信貸助推經濟轉型[J].中國金融,2014(15).

[7]孫工聲.構建綠色金融體系 促進低碳經濟發展[J].金融縱橫,2010(07).

[8]趙大建.綠色金融驅動經濟轉型[J].中國金融,2014(04).

[9]西南財經大學發展研究院、環保部環境與經濟政策研究中心課題組.綠色金融與可持續發展[J].金融論壇,2015(10).

[10]肖宏偉,李佐軍,王海芹.中國綠色轉型發展評價指標體系研究[J].當代經濟管理,2013(08).

(作者單位:上海大學悉尼工商學院)endprint