基于ISM模型的醫養融合養老模式影響因素分析

劉 瑋,程景民

(1.山西醫科大學公共衛生學院,山西 太原 030001;2.太原市第二人民醫院,山西 太原 030002)

國務院2017年發布的《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》中提到:預計到2020年,全國60歲以上老年人口數將增加到2.55億人,占總人口比重的17.8%,撫養比將為28%左右,全國人口老齡化形勢嚴峻。為了迎接老齡化社會的到來,保障老年人生活質量和生命健康,國家早在2013年發布的《關于加快發展養老服務業的若干意見》中就提出要促進醫療資源進入養老機構,探索醫療機構和養老機構合作的新模式。2015年國務院辦公廳《關于印發全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015-2020)的通知》中提出要在養老服務中融入健康理念,鼓勵有條件的養老機構設置醫療機構,有條件的醫療機構提供養老服務。2016年民政部、國家發展改革委《民政事業發展第十三個五年規劃》提出要統籌醫療衛生和養老資源,重點發展醫養融合型養老機構。

以上文件從政策層面為醫養融合養老機構的發展提供了很好的平臺。與此相對應,很多學者從理論層面對醫養融合也進行了指導,如李麗珠等(2015)[1]從老年人護理方面對醫養融合的發展提出了建議,董恩宏等(2016)[2]探索了社區和養老機構合作模式的可行性。盡管國家和國內學者都對醫養融合養老模式的發展付出了努力,但是目前國內醫養融合養老模式仍然存在發展動力不足、發展勢頭不穩的問題。為了探索影響醫養融合養老模式發展的原因,本研究基于解釋結構模型(ISM)從醫療機構、養老機構、老年人、政府四個方面分析影響因素,為醫養融合養老模式的發展提供理論借鑒。

1 研究方法

解釋結構模型(Interpretive Structural Modeling)是在1973年由美國John Warfield教授開發,最初應用于分析社會經濟結構問題,后被廣泛應用于分析研究復雜要素之間關聯結構,可以利用系統各要素之間已知的零亂關系,借助計算機的幫助,揭示出系統的內部結構,最終將系統構造成一個多級遞階的機構模型。

1.1 ISM建模的基本步驟

(1)成立ISM小組,充分討論醫養融合的影響因素。

(2)對討論結果進行歸納總結,構建影響因素合集C,記為C={C1,C2,C3,…,Cn}。

(3)建立鄰接矩陣。

鄰接矩陣(adjacency matrix),用來描述各個因素兩兩之間的關系,鄰接矩陣A的元素aij定義為:

(1)

(4)計算可達矩陣:將鄰接矩陣A與單位矩陣I進行求和,將結果進行冪運算,得到可達矩陣R。

(5)基于可達矩陣對因素做層次劃分,建立解釋結構模型。

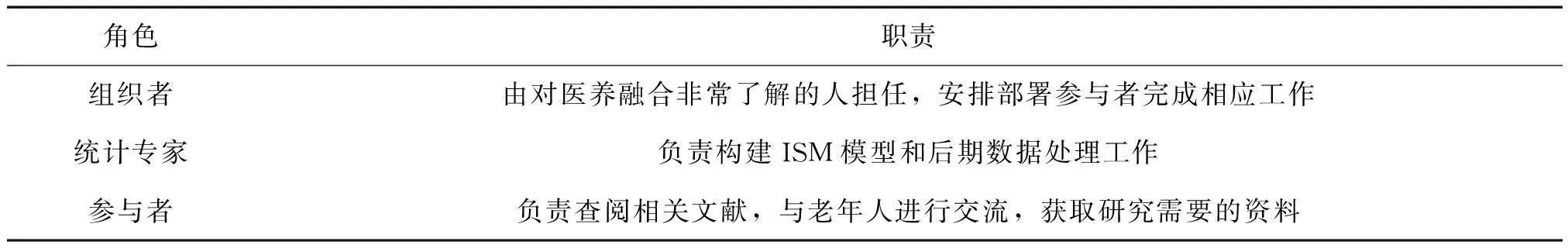

1.2 ISM小組成員構成及職責分工

在確定醫養融合影響因素為研究目的后,立即成立ISM小組。小組成員由3名醫養融合機構工作人員、1名流行病與衛生統計學教授、4名社會醫學與衛生事業管理專業在讀碩士研究生、1名民政廳工作人員組成,表1為其具體的職責分工情況。

表1 ISM小組成員構成及職責分工

2 醫養融合養老模式影響因素ISM的建立

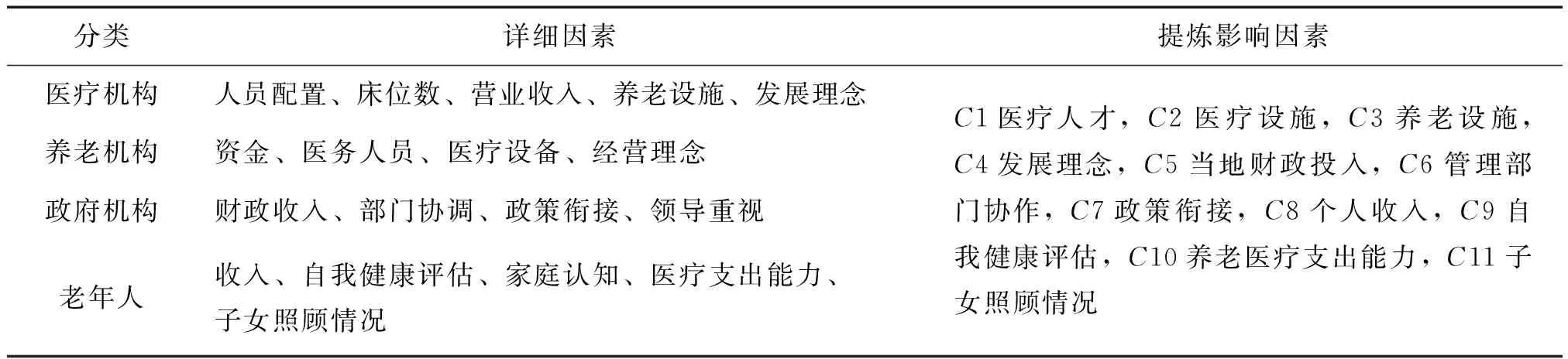

醫養融合模式作為養老資源和醫療資源整合的新模式,其影響因素是多方面的。本研究從醫療機構、養老機構、政府機構、老年人四方面出發,通過查閱文獻、走訪調查、一對一訪談等多種方式廣泛收集影響因素。并對影響因素進行整理和提煉形成最有利于構建ISM的因素合集,見表2。

表2 醫養融合模式的影響因素

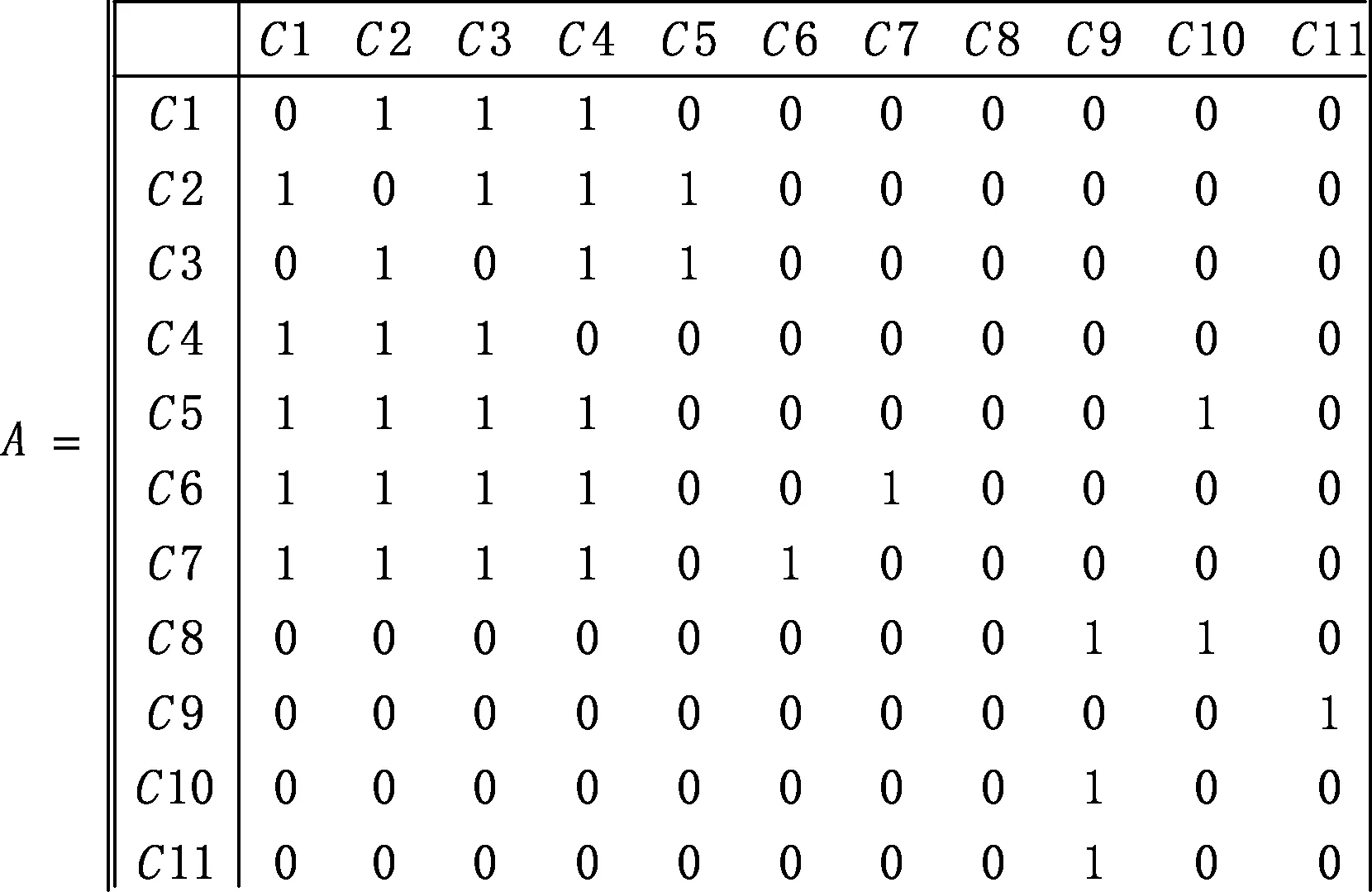

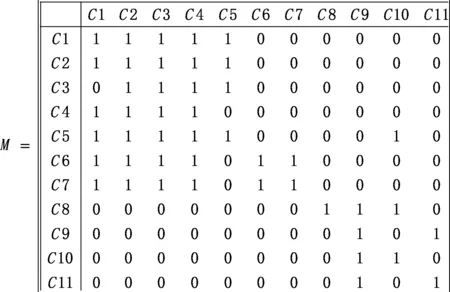

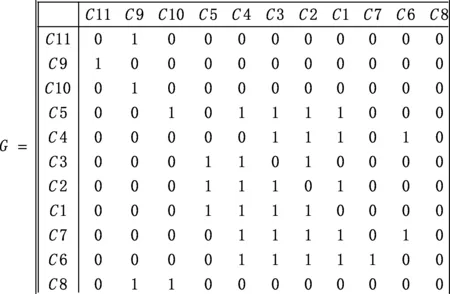

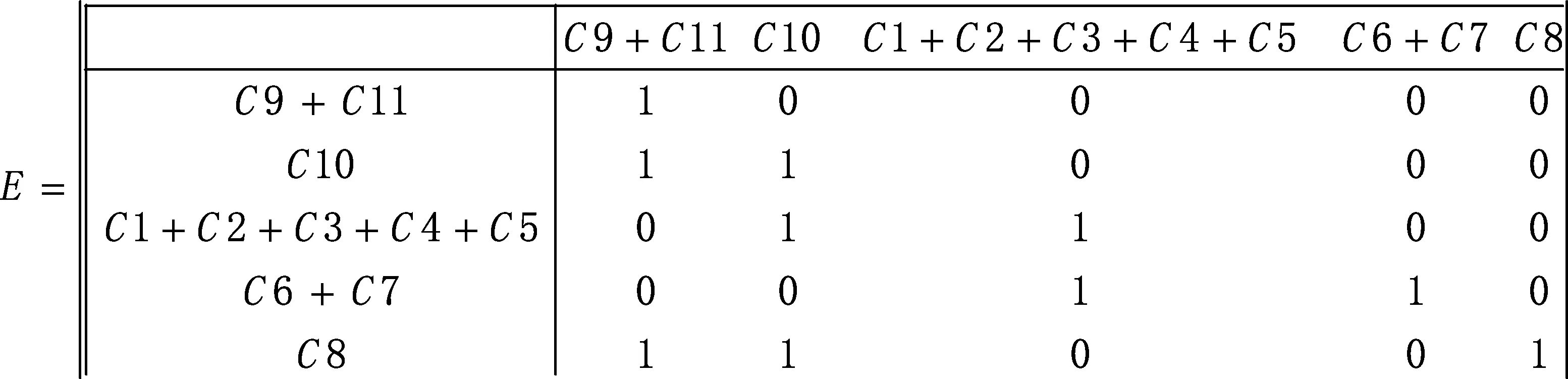

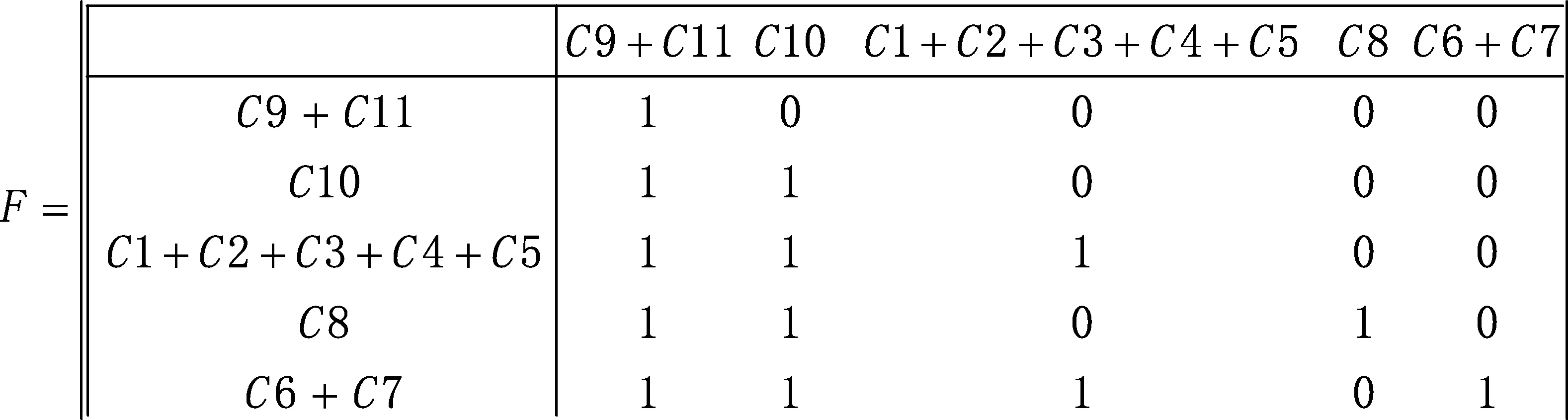

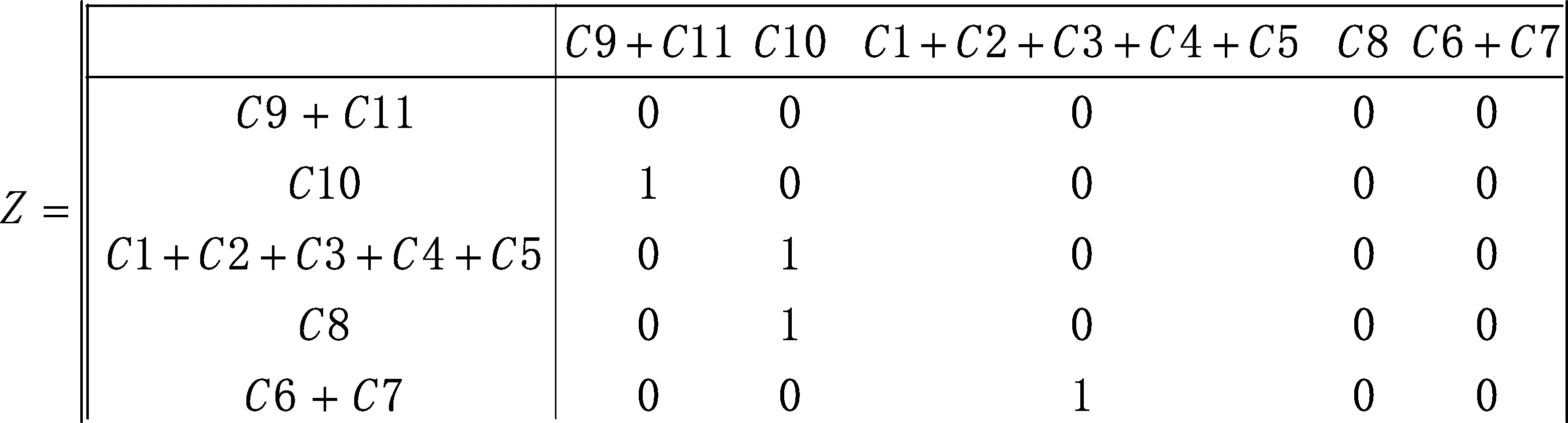

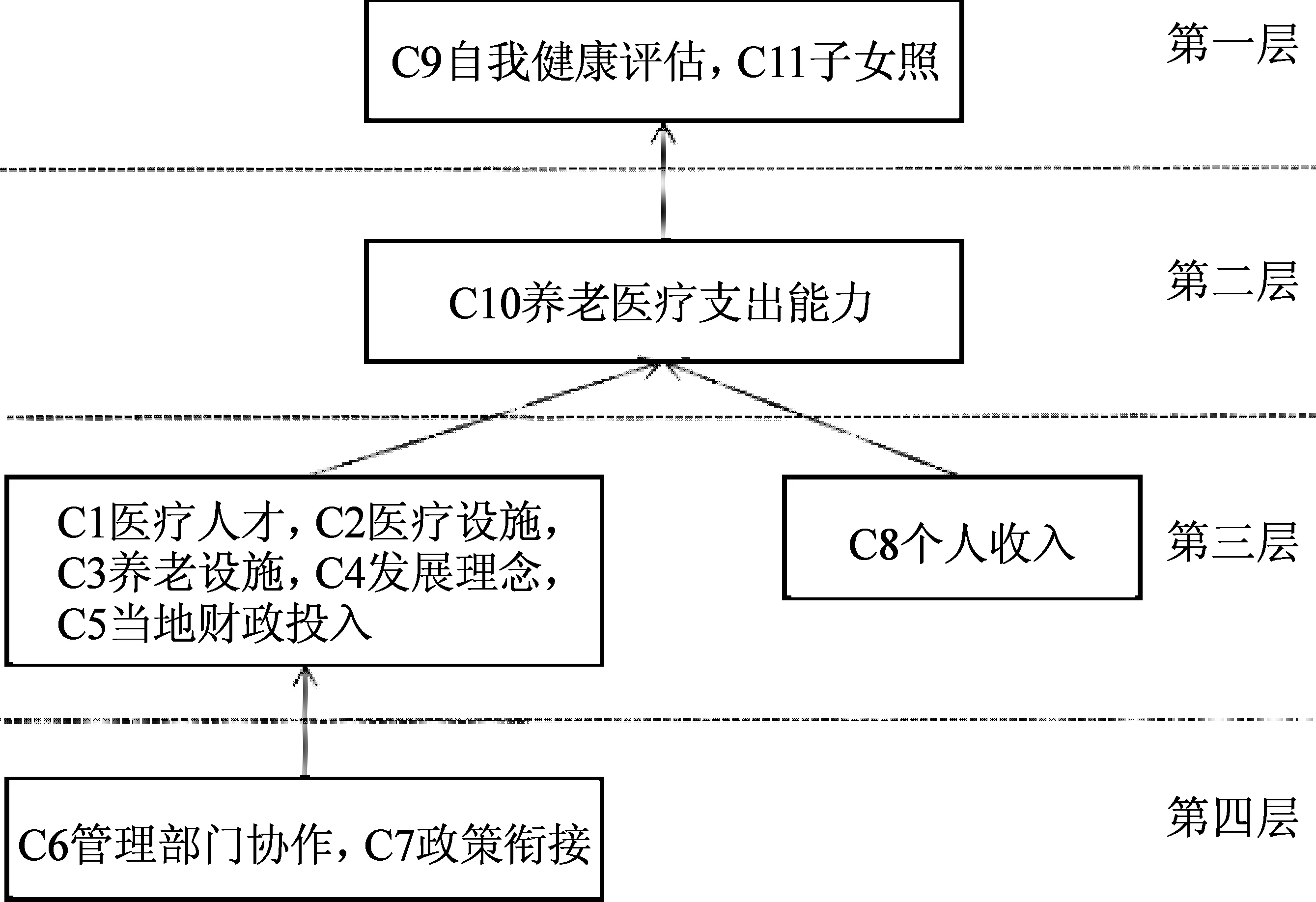

通過對詳細影響因素的提煉形成影響因素合集C共包括11個影響因素。按照公式1分析各要素之間的相互關系,構建鄰接級矩陣A,及取得矩陣A的自相乘矩陣M;采用Gabow算法求有向矩陣M的強連通分量得到新的矩陣G,矩陣G包含了C11+C9、C1+C2+C3+C4+C5、C7+C6、C8三個強連通向量,并獲得一個新的矩陣E;采用自相乘法獲得矩陣E的可達矩陣F,將可達矩陣F中的條目按照元素“1”的多少由少到多排序,得出各因素之間的層級遞進關系;采用布爾矩陣的縮邊不縮點算法求解矩陣F的骨架矩陣Z,得出各項目之間的相互作用關系。最后根據矩陣F和矩陣Z得出醫養融合養老模式影響因素層級遞階圖(見圖1)。

3 結果與分析

由圖1可以看出影響醫養融合養老模式發展的因素形成了一個4層的多層次遞進關系。第四層為最深層次的影響因素,第一層為直接的影響因素。

3.1 第一層因素對醫養融合養老模式影響分析

從圖1可以看出影響醫養融合養老模式最直接的因素是老年人對自身健康的評估和子女對老年人的照顧情況。老年人隨著年齡的不斷增加,生理功能開始減退,疾病種類增加,對醫療和生活護理的需求不斷提高[3],這種需求既包括自身可以認識到的需求也包括真實需要而自身無法認識到需求。自身可以認識到的醫療和護理需要,往往是在已經有明顯的癥狀體征或自身生理功能已經受到了損害,嚴重影響了正常生活,才選擇前往醫療或養老機構進行治療康復;而真實需要而自身無法認識到的醫療和護理需求,往往是長期處于危險因素中,發病慢、病程長、危害大,最后導致部分生理機能喪失,發展成為上一層次的“需求”。目前我國大部分老年人利用的醫療和養老資源都只是自身可認識的,大部分真實需要而無法被認識的需求沒有被充分利用。特別是文化程度較低的老年人,將自己的健康寄希望于運氣或信仰等因素,對自身健康的評估與真實的健康狀況的認識存在差異,導致老年生命質量下降,家庭經濟負擔增加,社會醫療和養老費用上漲。

在子女照顧方面,隨著“4-2-1”的家庭養老模式成為主流,子女的經濟和精神壓力越來越大[4]。“4-2-1”家庭由4名老人,2名子女和1名兒童組成。中國傳統的養老觀念即家庭養老,因此在這種家庭結構中2名子女要負責贍養4名老人和撫養1名兒童。由于其照顧能力有限,因此子女在物質、精神上都無法給予老人很好的照顧。隨著社會的發展,傳統養老觀念正在轉變[5],子女在精力有限的前提下為了使老年人獲得更好的生活質量,開始尋求新的養老模式,商業化、高質量的養老模式成為養老新的選擇。

3.2 第二層對第一層的影響分析

養老醫療支出能力是老年人能否充分利用養老資源和醫療資源的基礎。支出能力與其利用資源的數量和質量呈正比[6],因此優質的醫療和養老資源正在向有較強支付能力的老年人傾斜。另外,自身支出能力強的老年人對疾病的認識度和對自身健康的關注度較高[7],在日常生活中能很好的識別治病危險因素并采取一定的防護措施,而且在疾病發生的早期能夠及時認識到自身健康問題并盡快就醫,真正實現對自身疾病的三級預防。同時,老年人自身支出能力強,可以在很大程度上減輕子女的經濟壓力。

圖1醫養融合養老模式影響因素層級遞階圖

3.3 第三層對第二層的影響分析

當地財政對醫療和養老的投入、當地醫療資源和養老資源的配置情況、老年人自身的收入會影響老年人的醫療養老支出能力[8]。在政府財政投入充足、醫療資源和養老資源配置比較充分的前提下,供需關系相對于其它地區要更加合理和公平,老年人對醫療和養老資源的可及性會更高。在這種情況下政府部門也會更多的考慮到弱勢群體對醫療和養老資源的需要,在一定程度上照顧到大部分的老年人,從而為老年人提供更加合理優質的養老醫療資源。

一項由美國史丹佛大學、哈佛大學、MIT、麥肯錫公司與財政部開展的收入與預期壽命關系研究結果顯示,年齡為40歲,經濟狀況良好的人,預期壽命為87歲;相同年齡,經濟狀況不好的人,預期壽命為72歲[9];因此,個人支出能力會影響人們對養老和醫療的投入情況,進而影響個人生命健康。

3.4 第四層對第三層的影響分析

國家在醫療資源和養老資源的融合層面都出臺了較多的政策,但是醫療資源和養老資源沒有出現實質性的融合,主要是醫療和養老機構的管理部門不統一[10]。醫療和養老分別屬于衛計委和民政廳管理,醫保部門又屬人社廳管理,加上社會保障制度層面對養老機構的支出不到位,故“醫療資源”輻射到“養老機構”沒有實質性進展[11]。醫療、養老、保障權責界限不清,部門之間的沖突日益顯現,醫養融合養老模式受限于部門工作難以協調、政策難以銜接,導致醫養融合養老模式緩滯發展[12]。

4 促進醫養融合養老模式發展的建議

首先,提高老年人及家庭成員對醫養融合養老模式的認知,制定專門的宣傳手冊,通過社區、廣播電視等宣傳醫養融合知識,由衛生和養老行政部門組織,積極動員在各企事業單位開展專項宣傳活動,促進我國養老模式由傳統的家庭養老向新型養老模式轉變;其次,政府應該發揮主導作用,加大醫療和養老資源投入,擴大醫療和養老資源總量,為醫療和養老融合提供基礎條件;第三,在政府層面成立醫養融合專項領導組,由主管領導任組長,明確劃分醫療、養老、社會保障三方管理權限和職責,制定三方協作機制,做好政策對接,為醫養融合提供制度保障;最后,社會保障部門應根據當地實際情況將養老納入到醫保報銷范圍并制定具體的醫養融合模式報銷制度,促進醫養融合模式的快速發展。

[1]李麗珠,郝偉平,袁國萍.“醫養融合”老年護理改革的實踐與發展[J].中國護理管理,2014,14(6):656-658.

[2]董恩宏,鮑 勇,劉 威.“醫養融合”背景下社區醫療機構與養老機構聯動模式研究綜述[J].中國衛生事業管理,2016,33(10):731-732,742.

[3]鄧 敏,楊 莉,陳 娜.醫養結合下老年人醫療消費行為影響因素分析—以南京市為例[J].中國衛生政策研究,2017,10(1):52-57.

[4]肖 霖,孫 玫,王慶妍,等.中國失獨家庭面臨的困境及應對策略[J].中國老年學雜志,2016,36(3):742-744.

[5]朱 蓓,錢香玲,胡 斌.徐州市老年人養老方式選擇及影響因素研究[J].中國衛生事業管理,2017,34(1):72-75.

[6]張曉杰.醫養結合養老創新的邏輯、瓶頸與政策選擇[J].西北人口,2016,37(1):105-111.

[7]陳美容,高紅霞,吳善玉.養老機構老年人健商現況及影響因素分析[J].現代預防醫學,2017,(3):495-498.

[8]李 娟,楊瑞貞,趙飛燕,等.不同醫療服務模式養老機構醫療服務利用不足原因分析[J].中國預防醫學雜志,2017,(2):101-104.

[9]CHETTY R,STEPNER M,ABRAHAM S.The Association Between Income and Life Expectancy in the United States,2001-2014[J].Jama,2016,(16):1750.

[10]鄧 諾,盧建華,周業勤.醫養結合養老模式探索[J].中國老年學雜志,2017,37(7):1805-1807.

[11]楊 哲.“醫養融合”養老服務:概念內涵、掣肘因素及推動路徑[J].現代經濟探討,2016,(10):25-29.

[12]佘瑞芳,謝 宇,劉澤文,等.我國醫養結合服務發展現狀分析與政策建議[J].中國醫院管理,2016,36(7):7-9,66.