Google Earth和 ARCGIS以及奧維互動地圖等軟件在公路水土保持監測中的綜合應用

陳琳+劉濤+李偉

摘 要:隨著遙感技術的不斷發展,在公路水土保持監測應用實踐基礎上,總結并通過具體案例展示了2種綜合利用方法,包括結合Google earth、ARCGIS、奧維和GPS輔助現場勘查?ARCGIS和Google earth數據可視化管理,以供同行借鑒?

關鍵詞:水土保持監測;公路;奧維;Google earth

中圖分類號:S712 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20180133209

公路建設項目空間跨度大,氣候氣象、地形地貌、土壤類型侵蝕影響因子空間異質性強,導致公路水土保持監測過程中外業工作量大,野外工作困難,尤其是在環境惡劣地區,如山高谷深,地形地貌比較復雜的區域,高海拔地區、路網稀疏地區,因種種條件限制,道路可通達性極為有限,利用常規傳統方法進行相關的野外踏勘手段監測有成本高、周期長、效率低以及難以獲取全面等弊端[1]。

隨著3S技術的不斷發展,從多源遙感數據中提取各種空間、時間尺度上的變化信息成為可能[2~3]。以Google Earth、奧維互動地圖等相關軟件在公路水土保持監測工作方面也得到了應用推廣,為廣大科研和咨詢工作者提供了便利的平臺,幫助水土保持監測工作者提高了工作效率、降低了工作強度和成本。隨著遙感技術的普及和大眾化,遙感技術在公路水土保持監測過程中發揮更大的作用,在參與公路水土保持監測項目的實踐經驗基礎上,發掘了2種3S 技術綜合應用方法,并通過具體案例進行展示。

1 依托項目概況

G3012阿克蘇-喀什公路建設項目路線起點樁號為K1025+415(位于阿克蘇建化廠附近,與庫爾勒至庫車高速公路終點相接),終點樁號為K1453+982.258(位于喀什市庫曲灣收費站以南700處),途徑阿克蘇市、柯坪縣、巴楚縣、伽師縣、阿圖什市、喀什市。阿克蘇至喀什高速公路項目路線全長428.4937km,輔道及連接線121km。公路等級:高速公路,設計時速120km/h,整體路基寬度28m。全線設大橋6座,新建812m/4座,利用2座;設中橋44座,新建2207m/39座,利用5座;設小橋146座,新建2861m/141座,利用5座;涵洞1047道;互通式立交15處;分離式立交6處;通道36道;收費站4處;服務區4處。項目所在區域屬塔里木盆地與天山山脈之間的天山南麓山前沖積、洪積平原地帶,屬暖溫帶大陸性干旱氣候,沿線地表水流均屬內陸河,主要發源于天山南坡,由天山冰川融水和低山暴雨徑流混合形成。

2 應用范例

2.1 結合Google earth、ARCGIS、奧維和GPS輔助現場勘查

目前最常用且免費的衛星遙感數據主要來自以Google Earth和奧維互動地圖為代表的數字地圖或地球軟件。Google Earth采用國際通用的WGS84坐標系,將數以TB計的亞米級分辨率衛星影像按照其地理位置貼在1個地球的三維地形上,圖像信息豐富逼真,以達到從衛星上俯瞰地球的逼真體驗效果。數據源主要為Quickbird、美國IKONOS以及法國的SPOT5,目前Google Earth pro免費面向公眾,衛星影像更新比較快,可以滿足公路水土保持監測野外勘測和導航工作,配合地形地貌、水域、土壤等空間數據,實現導航、搜索和展示,在內業階段就獲取大量現場自然條件等信息。

奧維互動地圖整合了Google地圖、Google衛星圖、Google衛星混合地圖、Google地形圖、Bing衛星圖、Opencyde等高線圖、百度地圖、搜狗地圖等數據。奧維互動地圖支持GE的KML格式數據及多種格式,相當于1個集合GE和GPS功能的免費GIS平臺,支持離線數據瀏覽,標記、量測以及輸出等功能。

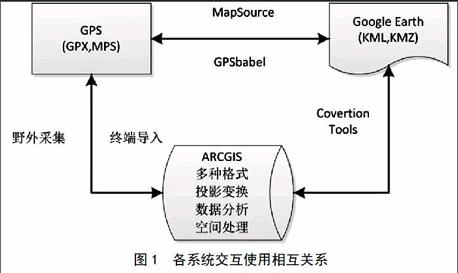

Google Earth、ARCGIS、奧維互動地圖和GPS之間數據可實現相互轉換,在公路監測過程中也是利用各軟件的優勢和長處實現綜合利用,信息共享的目的,具體相互關系見圖1。

阿喀高速公路路線長,取棄土場數量需查勘節點水土保持監測對象眾多,且比較分散,在外業踏查過程中,筆者常常采用Google earth、奧維地圖、ARCGIS結合GPS綜合應用,完成公路野外踏查工作,進行室內預踏勘,提前熟悉現場背景條件和重要節點情況,為減少踏勘的盲目性,提前識別可利用的道路,提前規劃踏勘路線導入奧維互動地圖或者GPS中,安排外業路線和工作。

具體步驟為:收集該項目的逐樁坐標表及項目路線圖等資料,在Microsoft excel 進行逐樁坐標表(每m、km跨度)批量整理,在ARCGIS平臺支持下,導入坐標后,編輯坐標點位地理坐標和投影坐標,再將生成的點文件轉化線圖層,即可獲得路線及樁號等空間信息?為后期現場調研方便,可通過ARCGIS平臺ArcToolbox-conversion Tools-To KML-Layer To KML,得到路線?樁號kml文件,或者是通過GPSbabel等轉化軟件,轉化至GPS認可的格式。在野外可通過奧維互動地圖APP和GPS查看路線和地物間的空間位置和相對關系,對取、棄土場、重要的橋梁?互通等構造物所處的區域環境有所掌握,并且可提前規劃勘測點位和節點位置,在野外勘測過程合理統籌安排查勘點位,即時記錄采集監測數據信息,實現無紙化野外監測數據采集,極大地提高了外業勘察的效率及準確性,使繁重的野外踏勘工作得以減少?

2.2 ARCGIS和Google earth交互疊圖分析,數據可視化管理

在阿喀水土保持監測過程中,監測對象分散、監測數據通常需要1個工具能夠瀏覽?編輯這些數據監測對象。筆者采用ARCGIS和Google earth將該項目所有的監測空間數據進行了空間管理,按照監測分區分為主體工程區?取土場區?棄土場區?施工場地區和施工便道區共5個圖層,每個圖層包含該監測分區所有調查樣地的信息,還可將奧維互通地圖、GPS采集的臨時占地范圍數據(KML格式的線或面)導入到Google earth中,實現了臨時占地的可視化?如圖2所示?

公路水土保持工作中需要留存大量的現場照片,記錄臨近自然條件、跨越河流、記錄拍攝地點,可作為分析的背景材料、編制報告書的材料,傳統的照片管理模式并不方便索引照片,拍攝照片可以利用含有GPS模塊和攝像頭的智能手機或者GPS相機保證拍攝時間和定位同步,目前Google公司的Picasa 軟件已停止使用,可以采用地圖加加、照片to Google earth小軟件將所有含有經緯度的照片批量轉化為kml/kmz格式文件,從而實現對監測過程的影像資料管理。

3 結語

本文通過2種具體案例總結并展示了多種軟件交互使用在公路水土保持監測工作的應用,通過對Google earth、ARCGIS和奧維各軟件平臺的優勢和交互使用,有效識別項目現場情況,縮短了勘察周期,大大減少了野外工作量,降低了監測成本,提高了工作效率,并且為資料稀缺公路現場勘察有效收集手段,奧維、GPS系統等“虛擬向導”工具,能提供精準位置和導航,并且結合ARCGIS、Google earth空間管理平臺實現水土保持監測數據信息管理,隨著3S技術和水土保持監測信息化的不斷發展,為以后的公路水土保持規劃、方案、監測和驗收工作提供借鑒和參考。

參考文獻

[1]張忠明.Google Earth在公路建設中的應用研究[J].西部交通科技,2017(2).