知行有別:嚴復的民間信仰活動

顏鉦烽

(福建師范大學 社會歷史學院,福建 福州 350108)

嚴復是近代中國著名的啟蒙思想家,其宗教思想受到學者的廣泛關注,研究成果頗豐。這些文章多以嚴復的論著與譯著為材料,從中歸納嚴復的宗教思想與宗教起源觀,但較少提及嚴復日常的民間信仰活動。實際上,嚴復在宗教理論與民間信仰活動上是有區別的,其論著與譯著中大多討論的是宗教對于社會道德的構建作用,而參與各種民間信仰活動則更多地回歸自身,關照本心。本文以嚴復的日記與書信為主要材料,梳理嚴復的民間信仰活動,進而分析嚴復參與民間信仰活動的原因以及民間信仰的特殊性對嚴復晚年的影響,以期還原一個更加全面的嚴復形象。

一、嚴復的民間信仰活動

嚴復早年留學英國,受過系統的自然科學訓練,是一位無神論者,因此在嚴復的宗教思想中,總是以人類社會為核心,重點探討宗教與人類社會的關系,將宗教視為構建社會道德的重要工具,注重宗教的社會功用;而嚴復參與的民間信仰活動則更多地回歸自身,關照本心,二者在對象上出現了明顯的區別。在嚴復早期,筆者并沒發現有關嚴復進行民間信仰活動的材料。最早相關的資料是1900年嚴復攜全家赴滬避難的過程中,次子嚴瓛染上重疾,“由跟隨的人輪流抱著逃難,奄奄一息,杯水難尋,在極度慌困的時候,先生時而喃喃念佛,時而向菩薩大許其愿,時而又靜默祈禱上帝保佑”。顯然,此時中外宗教信仰并存于嚴復的頭腦中,當然也包括民間信仰,否則就不會有“向菩薩大許其愿”的行為。由于嚴復早期的民間信仰活動記載較少,嚴復最早于何時參與民間信仰活動不得而知,但嚴復在赴滬之后的中晚年,其愈來愈多地參與各種民間信仰活動,則是不爭的事實。

眾所周知,利用周易卜卦是民間信仰的內容之一,晚年的嚴復熱衷于利用占卜預測時運,并將卜卦的卦象與釋詞寫在日記當中,若有應驗者,還會事后在日記末尾補記在何時應驗。根據王栻主編的《嚴復集》收錄,嚴復除了日常的日記之外,另有一冊專門記錄卜卦的日記冊。其中1911年共有19則,集中于卜卦冊中,而其他年份由于材料的缺失,未收集到卜卦冊的資料。

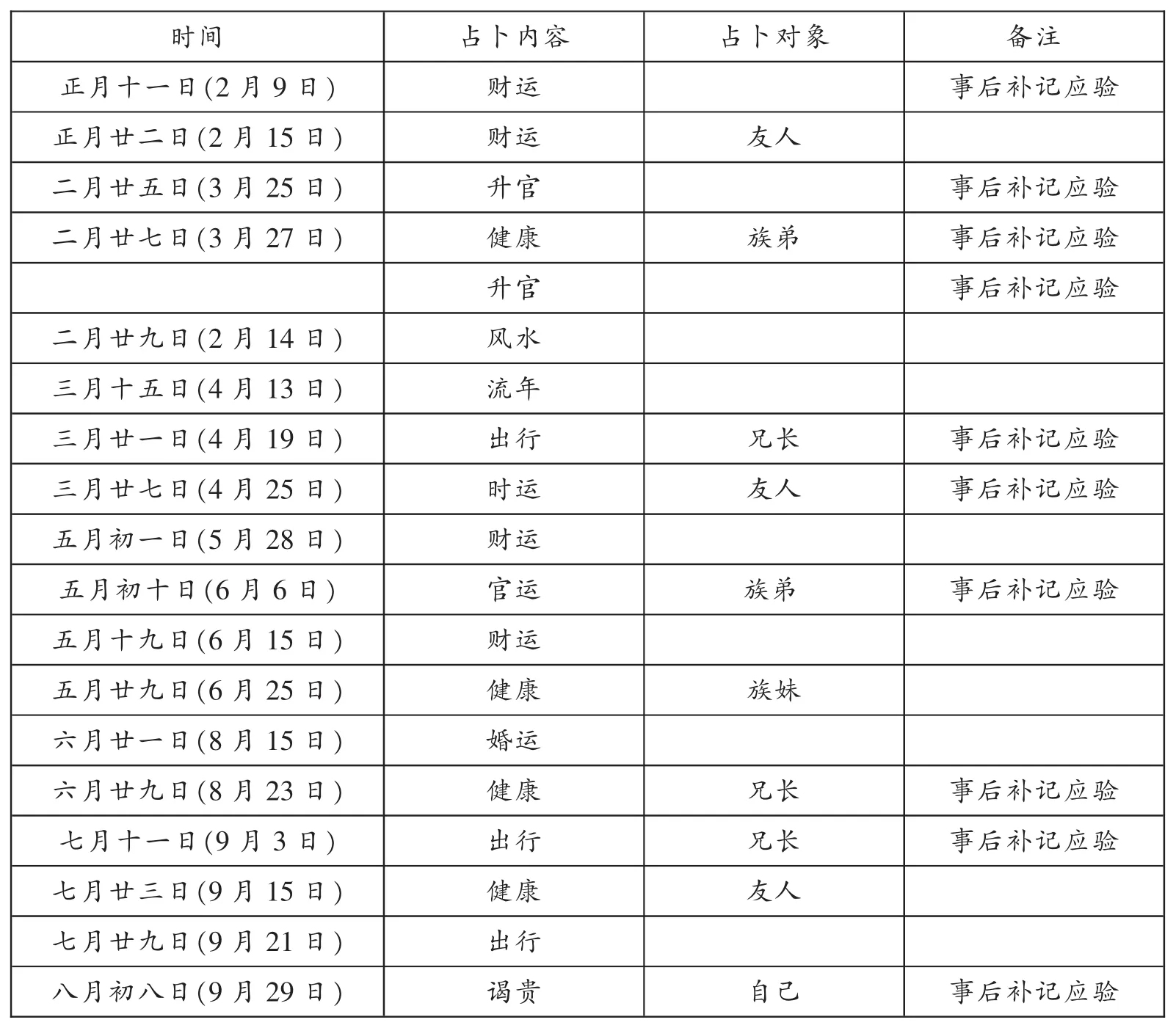

表1:1911年嚴復占卜的時間、內容、對象及應驗情況

從上表統計來看,嚴復十分善于占卜,所占多有應驗,因此常有朋友請求嚴復為其算卦,如占開鋪、占時運等。這類事情如非友人告知嚴復詳情并請他為之算卦,于情于理,嚴復都不會主動代為占卜。而嚴復替族人占卜官運財運、出行健康,則更多地是出于對族人的關愛。嚴復與族人的通信十分頻繁,在書信中也常對族人的身體狀況表示關心,因此主動為族人的身體狀況、出行吉兇進行占卜,也是合情合理的。

嚴復也將五行合算運用到了婚禮的操辦當中。在三子嚴琥置辦婚禮期間,林家曾提出:“新郎衣帽,擬用乙種禮服,奩帳已制便,請置備洋床。”而嚴復則堅持“禮服用乙種可以,惟合巹新床,則必須舊式木制乃可,因婚姻大事,義取發生,故宜用木,洋床不但嫌其夷式,且銅鐵所制,尨涼肅殺,實所非宜。”在傳統五行之中,木代表春季,萬物生長,木床屬木,故取五行木,代表著生機與活力;而金則代表秋季,洋床乃由銅鐵制成,故取五行金,意象為萬物凋零,寒氣逼人,與婚姻的寓意不合。嚴復基于五行所表意象,認為結婚主床用洋床不吉利,不適宜在婚姻中置備,最后改用木床為主床,洋床為副床。

除此之外,嚴復對家鄉陽岐祀奉南宋民族英雄陳文龍的尚書廟也十分關心。1918年底及1919年初,嚴復曾兩次到尚書廟行香,并應鄉人請求,倡議重修尚書廟,帶頭進行募款。尚書廟開始重修之后,嚴復雖身處北京,但也常函囑居住在福州的嚴琥幫忙監督。在1919年閏9月20日和9月22日兩封信中,嚴復讓嚴琥詢問尚書廟的工程與董事會決議之事;后又在11月2日的信中讓嚴琥幫忙監督尚書廟,并稱“此事關吾名譽甚重”。

嚴復參與的民間信仰活動甚多,以下再簡列幾條,援以為例:晚年嚴復飽受病痛折磨,藥物治療已經難以緩解身心的痛苦,因此于1920年12月24日,嚴復讓三子嚴琥赴陽岐請丹藥,次日又服用羅真人符三道;1920年2月20日,嚴琥之子出生于福州,嚴復欣喜異常,懸燈燃燭,焚香拜祖;在1921年6月7日給長子嚴璩的信中提到嚴琥跟隨同善社打坐之事,稱“吾知其道不是子虛”,表達自己對民間宗教的認同。1921年7月,即嚴復去世前兩三個月,嚴復仍堅持為原配王氏抄寫《金剛經》,為其祈求冥福。

二、嚴復晚年參與民間信仰活動之因

嚴復參與民間信仰活動是多種外因與內因綜合的結果:

(一)民間信仰根植于傳統文化

嚴復自幼便深受傳統文化的影響,從小隨父學《百家姓》《三字經》等蒙學讀物,7歲開始在私塾讀書,先后“從師數人”,深受黃少巖影響。同時,嚴復與陳寶琛、林紓等閩籍文人來往密切,使得嚴復對中國傳統文化的了解更加深入。嚴復在北洋水師學堂執教時,開始對傳統文化進行系統的研習。特別是為了應試科舉,嚴復專心研讀四書五經,雖屢試不中,但十年的科舉生涯使得嚴復“在中國古典文化的一般修養已與同時代的士大夫沒有很大的區別了”。他不僅“以中國傳統文化的概念從事翻譯”,甚至其“進化論、自由主義以及民主觀念均建立在他對中國傳統文化的深厚感情上”,可見嚴復對傳統文化有著特殊的情愫。

而民間信仰深深地扎根于傳統文化之中,從傳統文化中不斷汲取營養,起著維護與普及傳統倫理道德的作用,正好與嚴復的傳統文化情懷不謀而合。民間信仰中的五行合算、風水八卦,源自于中國古代的樸素唯物主義哲學。嚴復晚年所鐘愛的卜卦,便是以《周易》為基礎的。嚴復對《周易》十分重視,在其1895年的五篇政論中,也多次使用《周易》及其思想進行立論。如在《論世變之亟》中稱“彼圣人者,特知運會之所由趨,而逆睹其流極。唯知其所由趨,故后天而奉天時;唯逆睹其流極,故先天而天不違。于是裁成輔相,而置天下于至安。”此句借用《周易》中的“先天而天弗違,后天而奉天時”來說明尋根溯源、順應時勢之必要。對《周易》的重視與了解,是嚴復晚年將周易用于卜卦的理論基礎。

另外,民間信仰中的神明生前或是歷史上的仁人志士、民族英雄和愛國將領,或是地方上熱心公益事業、扶危濟困的歷史人物,這些神明通過民間神話故事的塑造,不斷注入傳統倫理思想,如儒家的忠孝節義、和睦大同的社會倫理、佛教的因果輪回說和道教的承付報應說等,起到教化百姓的作用。嚴復所倡導重修的尚書廟,主祀的便是宋代民族英雄陳文龍,這對宣揚愛國主義精神起到了一定的作用。正是由于民間信仰深深地根植于傳統文化,且嚴復對傳統文化有著特殊的情愫,才使得嚴復從一個接受過系統科學訓練的無神論者,有機會轉變成一個民間信仰的參與者。

(二)嚴復自身年齡的增長與命運的不幸

宗教心理學認為,個體的逐漸皈依“是一種積極的意義或目的的尋求結果”。從嚴復對民間信仰的接受過程來看,并不存在“突然轉變”的情況,因此嚴復晚年對民間信仰的接受,實際上是對一些問題答案的求索,這點在嚴復的書信中可以得到佐證。如在1921年8月6日的給諸兒的書信中,嚴復稱“又人生閱歷,實有許多不可純以科學通者,更不敢將幽冥之端,一概抹殺……故哲學大師,如赫胥黎、斯賓塞諸公,皆于此事謂之Unknowable,而自稱為Agnostic……”。可見,由于年齡的增長和閱歷的豐富,嚴復開始面臨一些科學尚且無法解釋的問題,如他在回復上海靈學會長俞復的信中提到的三條物理現象,即“一、大力常往,則一切動法,力為之先;今則見動不知力主。二、光浪發生,恒由化合;今則神光煥發,不識由來。三、聲浪由于震顫;今則但有聲浪,而不知顫者為何”;同時,嚴復也面臨一些于情于理都難以解釋的人倫問題,如他在1917年8月3日給嚴瑸、嚴璆的信中提到的朱夢華的命運:朱夢華聰慧且性格好,但其養母卻是倡優之列,嚴復認為此實為命運不公,但又無法用常理解釋,于是便只能用宿命論與輪回說進行解釋,認為這是夢華前世的孽債。為了解釋諸如此類難以用科學和情理解答的問題,嚴復在思想上會不由自主地向不可知論與神秘主義傾斜,進而接受民間信仰,便是十分自然的了。

年齡的增長同時也伴隨著健康狀況每日愈下,加之長期吸食鴉片,使得嚴復晚年飽受身體上與心理上的雙重折磨,這導致嚴復急求一種可以快速解除心理痛苦的方式。而民間信仰具有實用功利性,信仰的主體不是出于精神或靈魂的超脫,而是出于十分現實的利益訴求而祈求保佑;祈求保佑者也不需要通過繁瑣正式的宗教制度成為其宗教信徒并遵守嚴格的教規,而是“有求必應”“心誠則靈”。晚年的嚴復并沒有加入任何一個宗教派別,而是在遇到危機事件時廣泛地求神拜佛,“時而喃喃念佛,時而向菩薩大許其愿,時而又靜默祈禱上帝保佑”,甚至在醫療無法使自己的痛苦得解脫時,求助于靈丹妙藥,化符而食。在康復心理學尚未引入中國的當時,只有民間信仰才能最大限度地滿足嚴復祈福禳災的需求,才能更加直接地緩解嚴復心理焦慮,這是醫學和其他宗教信仰無法替代的。

最后,生活上的坎坷使得晚年的嚴復對命運有著強烈的不安全感。嚴復的一生十分坎坷:早年喪父,“父死家貧,不再從師”,與母相依為命;壯年留學歸國后接連四次科舉失敗,繼而染上毒癮,終身飽受鴉片折磨;而后又適逢家仇國恨,同學血殞海疆;赴滬避難途中痛失愛子嚴瓛,晚年又卷入復辟風波,還不得不為家中開支而奔波。跌宕的國家命運與個人命運同時影響著嚴復對命運的看法,他曾在詩中感慨:“世界總歸強食弱,群生無奈渴兼饑。茫然欲挽羲和問,旋轉何年是了期”,這種茫然使得嚴復時刻對未來感到不安,因此嚴復時常對官運、財運和流年進行卜卦,又常到廟宇行香祈福,這些實際上都是為了減少心中對未知的恐懼,減少對未來的不安。

(三)民間信仰與地方家族事務相關聯

民間信仰與地方家族事務密不可分,具有整合鄉族力量、融洽鄉里的作用,體現了極強的宗族性。由于福建的民間信仰具有強烈的區域性,一個民間宮廟常常歸一個村社或一個家族所有,廟宇所轄范圍之內的成員都有義務對宮廟的修建與日常管理做出貢獻,如此才有參與宮廟活動、受到宮廟所祀神明保佑的權力。“共同的神靈崇拜和祭祀活動,有效地把分散的鄉族力量整合起來,形成了祭祀共同體。一旦形成祭祀共同體,村社成員的命運往往就被一條無形的紐帶聯系在一起,宮廟就是這條紐帶的中心。”因此,通過宮廟的各種信俗活動與事務,家族成員之間、區域內各成員之間的關系變得更加親密,有利于鄉族的團結,化解各種矛盾與糾紛。

關于嚴復主持陽岐尚書廟重修一事,皮后鋒認為“此舉主要是弘揚陳文龍為國捐軀的愛國主義精神,但也帶有濃厚的迷信成分”,此說并不全面。嚴復在給四弟觀瀾的信中提到:“尚書公廟為陽岐通鄉所讬庇。吾草草歸來,家僅中貲,心以為破損如是,實為通鄉大恥,故特草啟捐貲,提倡修整。”顯然,重修尚書廟不僅僅是為了弘揚愛國主義精神,同時還關系到整個陽歧鄉的聲譽,與鄉民有著密切的關系;重修尚書廟也不僅僅是嚴復的個人意愿,也是通鄉之愿。

在客觀上,嚴復通過重修尚書廟一事團結了鄉族,體現了自身在鄉族中的威望,也體現了嚴氏在陽岐的地位。在尚書廟重修的過程中,嚴氏一家盡心盡力,在56人的董事會中,嚴氏的董事便有18人,嚴氏的族人大多參與到了尚書廟的事務當中。而嚴復作為發起人,不僅帶頭捐資二千元,還撰寫募捐啟,并通過書信多次督促族人關心尚書廟重修之事。又通過自己的人際網絡,聯系了陳寶琛、王又點等為尚書廟做楹聯。通過重修尚書廟,嚴氏一家的聯系更加密切,使得嚴氏一族更加團結;同時,此等善舉也提高了嚴氏在陽歧的聲譽與地位。因此嚴復在信中稱“此事關吾名譽甚重”,實非虛言。

三、結 語

嚴格而言,嚴復在主觀上并沒有對宗教與民間信仰作出概念上的區分,但在研究嚴復的宗教思想時應關注到其知行的區別以及民間信仰的特殊性。嚴復并未加入任何一個宗教,卻廣泛地參與到民間信仰活動當中,這與民間信仰的特殊性是密不可分的。同時,嚴復對民間信仰采取了中庸的態度。在筆者看來,所謂中庸可定義為:不偏不倚,有原則的包容與讓步。即為人處世,在保持原則底線、堅持自己的“道”的前提下,做出一定的讓步,不激進也不保守。這種中庸的態度始終貫穿于他的民間信仰活動之中。

嚴復接受并參與民間信仰活動,但他并不強求每個子女也與自己一樣參與其中,這是一種難能可貴的中庸之道。1921年5月22日,嚴璩在北京法源寺設奠做道場,紀念亡母王夫人。嚴璿和嚴玷受新文化運動影響,以反對迷信為由,不肯接受和尚使喚,跪拜神佛,并說出一些“無謂言語”。他在接到嚴璩的信后,于1921年8月6日寫信痛斥四子五子,但批評的是嚴璿與嚴玷頂撞大哥,傷了大哥的感情,而不是批評他們反對拜佛、反對迷信。他在信中言:“你們不信,自是與之無緣,置之不論不議之列可耳:他人相信,資以修養,有何害事?乃必伸己意,多言強諫,至令父母不歡,豈非太過?”

這里嚴復對嚴璿和嚴玷的教育,實際上表達了嚴復兩層含義:一是嚴復自己相信民間信仰,但并不妨礙他人不信,不強求他人必須信,允許他人有不同的宗教觀點,此為包容;但他人也不應該以科學和反迷信之旗號攻擊宗教,說“無謂直言”以傷長心,此為原則。二是將中庸之道教育給嚴璿和嚴玷二子。他們堅持科學不信宗教則可,這是他們的底線;但也不可以此為由攻擊宗教,應采取“不論不議”的態度,這是包容。由此可見,嚴復對傳統的民間信仰采取的是中庸態度,值得后人效仿。

注釋:

[1]關于嚴復宗教思想相關的研究,主要有:俞政:《嚴復的宗教思想》,《中國近代啟蒙思想家——嚴復誕辰150周年紀念論文集》,政協福建省委員會:福建省嚴復學術研究會,2004年;熊鄉江:《嚴復宗教思想評析》,《求索》2008年第1期,第147~149頁,此二文提綱挈領地介紹了嚴復的宗教思想,但缺乏深入探討;魏義霞:《嚴復對宗教起源的探究及二重性》,《東北師大學報(哲學社會科學版)》2013年第6期;魏義霞:《嚴復的宗教觀與孔教觀》,《天津師范大學學報(社會科學版)》2012年第5期,此二文則從嚴復的宗教起源觀和孔教觀進行探討;周至杰:《嚴復宗教思想探析》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2016年第3期,此文則以宗教社會學角度對嚴復的宗教思想進行重新解析。

[2]本文所用的“民間信仰”,采用林國平教授“準宗教”的概念:“民間信仰是指信仰并崇拜某種或某些超自然力量(以萬物有靈為基礎,以鬼神信仰為主體),以祈福禳災等現實利益為基本訴求,自發在民間流傳的、非制度化、非組織化的準宗教”,詳見林國平:《關于中國民間信仰研究的幾個問題》,《民俗研究》2007年第1期。

[3]孫應祥:《嚴復年譜》,福州:福建人民出版社,2003年,第147頁。

[4][5]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第823頁。

[6]孫應祥:《嚴復年譜》,福州:福建人民出版社,2003 年,第 510~512 頁。

[7]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第800頁。

[8]王栻主編:《嚴復集》第5冊,北京:中華書局,1986年,第1538頁。

[9]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第542頁。

[10]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第790頁。

[11]余英時:《嚴復與古典文化》,《現代危機與思想人物》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2005年,第115頁。

[12]薛菁:《嚴復的傳統文化情懷》,《閩江學院學報(社會科學版)》2017年第1期。

[13]王栻主編:《嚴復集》第1冊,北京:中華書局,1986年,第1頁。

[14]郭彧譯注:《周易》,北京:中華書局,2006 年,第 350 頁。

[15]黃慶波、陳功:《中國老年人宗教信仰的變動趨勢與影響因素》,《人口研究》2015年第2期。

[16]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第825頁。

[17]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第725頁。

[18]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第817頁。

[19]孫應祥:《嚴復年譜》,福州:福建人民出版社,2003年,第13頁。

[20]王栻主編:《嚴復集》第2冊,北京:中華書局,1986年,第394頁。

[21]林國平:《關于中國民間信仰研究的幾個問題》,《民俗研究》2007年第1期。

[22]皮后鋒:《嚴復大傳》,福州:福建人民出版社,2003年,第543頁。

[23]《福建文史》,福建省文史研究館,2006年第1期,第46頁。

[24]皮后鋒:《嚴復大傳》,福州:福建人民出版社,2003年,第527頁。

[25]王栻主編:《嚴復集》第3冊,北京:中華書局,1986年,第824頁。