高職思政育人視角下的傳統文化主題班會創新研究

蘇亞莉

【摘 要】本文論述高職思政育人視角下的傳統文化主題班會創新,高等職業教育除了培養應用型、技能型的人才,還應提升學生的思想道德素養,包括良好的人文素養和職業精神;將傳統文化主題班會作為研究的載體和切入點,融入傳統文化的內涵,從主題班會設計理念、組織形式、效果與評估等方面,探索高職院校學生道德素質提升以及思政育人模式的創新途徑。

【關鍵詞】主題班會? 設計理念? 組織形式? 效果評估

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2018)11C-0112-03

活動教育的內涵是以學生為主體,讓學生自主參加各種活動,讓學生在活動中獲取知識和智慧、能力和技巧,體悟人生,形成正確的世界觀、人生觀、價值觀,養成高尚的品質和完善的人格。針對高職院校培養人才過程中存在的某些誤區進行思考,如重技能輕理論、重就業輕人文等,以及在這些誤區的導向下有些學生持有的消極思想,部分人僅著眼于生計而非人生長遠發展。將大學生自身的內在提升作為著力點,從“主題班會”這個傳統載體入手,以創新實踐的方式,探索高職院校思政育人新模式。對2個年級的學生進行了為期3年的探索,組織了12個班級共588名學生參與,試圖從理念和行動兩個方面對學生進行培養,讓學生在自主探索過程中增強自我意識、實現自我價值、提升內在素質,實現育人目標。

一、主題班會的設計理念:注重傳統文化教育,以育人為本,全方位提升思想品德與綜合素質

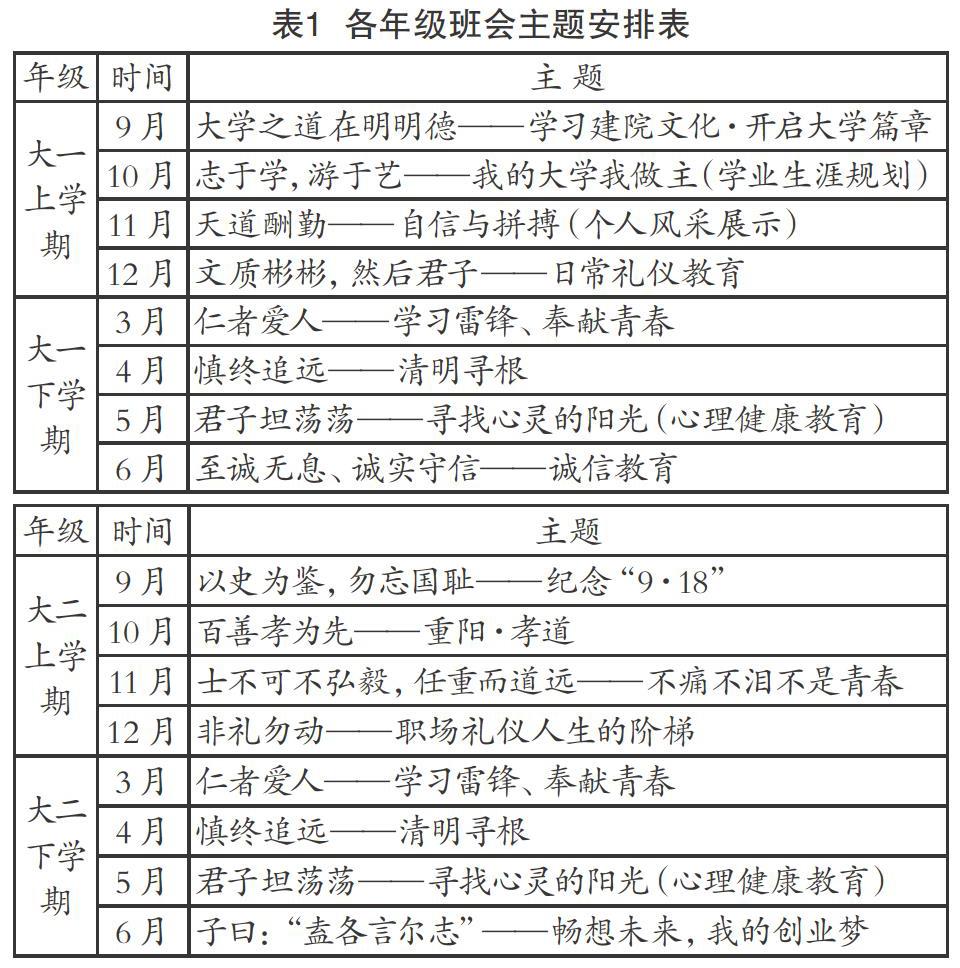

思想引領是思政課教師授課的首要任務,種什么樣的樹,開什么樣的花,結什么樣的果,都是由教師設計的“上層建筑”決定的,因此最不容忽視。在制度設計方面,思政教師團隊首先要來一場“頭腦風暴”,集思廣益,針對學生群體的總體特點,結合學校育人發展模式、不同年級學生的培養要求,用學生喜聞樂見的形式有針對性地進行制度設計。表1為各年級主題班會安排表。

在制度設計環節,院系領導的充分重視與支持尤為重要,如此才能確保班會順利展開,其次是制度設計的內容,即班會主題的選定。在“輕人文、輕理論”的環境背景下,本著“育人為本”的教育目標,本課題組將側重點放在提升學生的綜合素質與品德修養,通過意識形態的滲透,實現文化育人。因此,在主題班會的確定過程中,我們結合不同年級、不同階段對其進行了分類,從表1中可以看出,主要可以分為三大類:一是傳統文化教育類,如“清明·尋根”、誠信教育、愛國主義教育、孝道與感恩教育等;二是學生自我成長教育類,如心理健康、職業生涯規劃、自信與拼搏、自主創業等;三是思想品德教育類,如知書達禮、學習雷鋒精神、職場禮儀等。

二、主題班會的組織形式:學生自編自導自演,全員參與,全程參與,自主打造豐富多彩的第二課堂

制度設計好之后便進入實施環節,眾所周知,一場單調乏味、刻板僵硬的主題班會,是無法激起大學生們的興趣的,因此,班會組織形式的創新勢在必行。如果傳統的“說教式”和“傳達信息式”的班會,以及停留在室內、黑板上的班會已令人厭煩,那么,探索“情景表演”“益智游戲”“討論式”“團體輔導式”“戶外素質拓展”“辯論式”“演講式”“親身體驗式”等不失為一種有效的嘗試。

人們對于自己感興趣的或擅長的事情,往往表現得最熱情,最積極,也最有價值感,這是一條極具參考意義和應用價值的理念。基于此理念,我們注重挖掘學生自身的潛力與興趣點,采用分組的形式對人員進行組織與分工。首先,由思政教師挑選富有責任心和號召力的學生擔任組長,其他學生自行選定加入的組別,每組8~10人。其次,根據任務要求,各組在主題班會結束后須提交班會策劃書、班會總結、班會新聞稿、班會PPT和經剪輯的15分鐘班會微視頻,要求內容原創,這就確保了大部分人能夠各司其職。

組織形式環節的亮點在于,學生根據分工內容,對照自己的興趣愛好和能力特點自行承擔一項任務,完成主題班會的自編自導自演,這是對學生綜合能力的重要考量。期間涉及班會場地申請、嘉賓邀請、素材搜集和PPT制作、策劃書和總結等撰寫、主持人挑選、攝影攝像及后期剪輯、場地布置、預算與采購,等等。所有任務的落實全部由學生自行分工解決,各組長擔任總指揮和總協調,而思政教師隊伍只負責評審工作以及提供設備、場地支持等。

三、主題班會的實施過程與效果評估:引入競爭機制,完善評價體系,不斷提升學生的整體素質和能力

主題班會通過引入競爭機制,調動學生的積極性和主觀能動性,以全面發展的人才培養標準作為衡量依據,不斷完善評價體系。具體做法如下:

(一)引入競爭機制

主題班會采用“一學期一評”的方式進行考核評比,營造了良好的競爭氛圍,學生根據評比結果將分數進行量化,納入自己的綜合素質測評成績中,作為評優評先的重要依據。在競爭機制設置方面,首先我們設立了評審委員會,成員由系領導、思政團隊教師、學生干部代表組成,主要負責對每學期的班會進行綜合評分,評選出優秀作品和突出人物給予表彰。其次,為了保證評比的公正性,思政教師團隊還為所有班級配套了相應指導措施,如成立班會指導小組(由輔導員、班級聯系人、團總支學生會主席團及學習部的學生干部組成),負責對各班班會活動進行具體管理和工作指導、提供各類咨詢等。設立宣傳小組(由系團總支書記、團總支宣傳部學生干部組成),負責攝影攝像等宣傳器材的借還協調工作,以及將各小組提交的班會新聞稿進行審核修改并及時發布至系部網站、校廣播站或學校官網,等等。

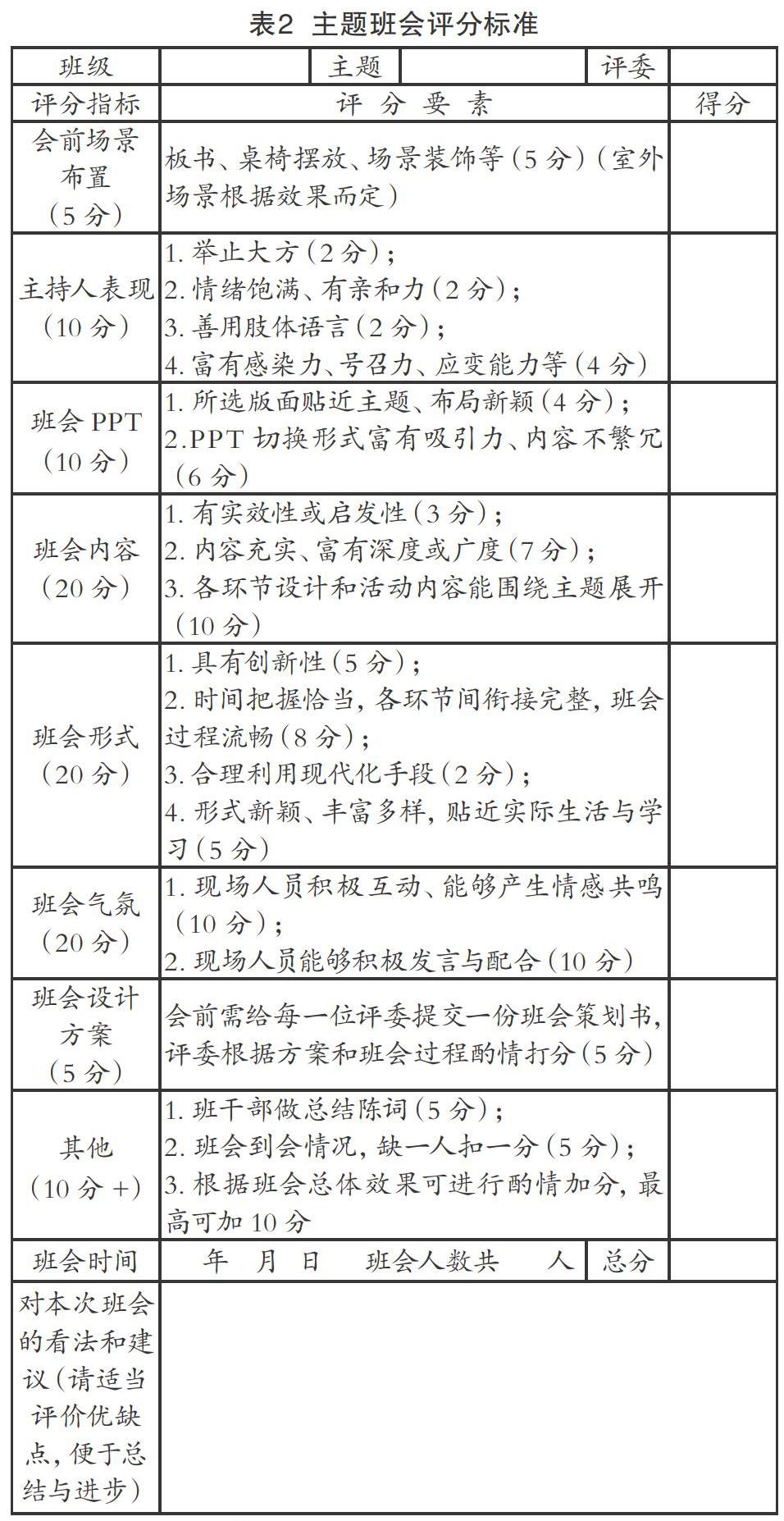

(二)制定評分標準

主題班會的評分標準采用百分制,根據“主持人的表現”“班會PPT”“班會內容”“班會形式”“班會氣氛”“班會設計方案”等細則進行加減分,每項細則賦予不同分值(如表2)。評委參與班會現場所給出的分數為班會的現場得分,占班會總評分的70%。

除現場得分外,評委還將結合班會微視頻、新聞報道、活動策劃書、活動總結等的整體質量或效果對班會進行綜合考評(此項占班會總評分的30%),并給出最終成績。評分標準的制定為評委現場評分提供了參考,同時也確保了班會評比的公平性與公正性。

(三)實行激勵機制

美國行為科學家弗雷德里克·赫茨伯格提出來的“雙因素理論”認為:那些能帶來積極態度、滿意和激勵作用的因素就叫作“激勵因素”。那些能滿足個人自我實現需要的因素,包括成就、賞識、挑戰性的工作,增加的工作責任,以及成長和發展的機會,如果這些因素具備了,就能對人們產生更大的激勵。基于對激勵因素的重要性的認識,結合現有條件,我們設置了激勵機制,對表現優秀的班級、個人實行物質和精神雙重獎勵。根據班會效果設置了不同獎項,主要分為集體獎、個人獎和內容獎。集體獎方面設置了優秀主題班會一、二、三等獎各2名;個人獎方面設置了最佳主持人、最佳活動小組長各5名,優秀活動參與人20名;內容獎設置了優秀活動新聞報道5篇,優秀活動策劃書5篇,所有獎項均頒發榮譽證書,集體獎則給予一定的物質獎勵。

四、主題班會的后續跟蹤:以市場需求為導向,以人才質量為標準,多維度評估班會實際效果

一次成功的主題班會折射出了一個團隊的智慧與協作精神,同時也讓學生的能力和自我價值得到了升華。這些帶著人文育人色彩的鮮明班會主題,讓學生們或受主題呼吁,或受情感觸動,從意識形態層面到實際行動都使自身的內涵與素質得到了明顯提升。我們欣慰地看到,喜歡遲到曠課的學生經常出現在班會的現場,叛逆的孩子主動問候自己的父母,貧困學子臉上洋溢著自信的微笑。

經過三年的評估與跟蹤,主題班會彰顯出了強大的育人功能,主要體現為學生主動追求進步,并在不同領域涌現出了大批優秀人才。包括大型晚會主持人(4名)、大型活動策劃者及攝影攝像指定人(共15名)、學院優秀PPT制作和視頻剪輯者(50名)、院系記者團新聞撰寫者(20名),以及一大批優秀文案策劃者、活動組織者(如校學生會主席、校團委學生副書記均由此產生),等等。同時還有來自用人單位的滿意度反饋,目前,畢業后的學生在單位崗位上總體表現出色,不少還走上了領導崗位,單位評價滿意度較高,而自主創業的成功案例也達到了15例。

很顯然,主題班會的設置與舉辦創新了人才培養的方式,為學生個人成長和就業競爭力的提升夯實了基礎。大部分學生變得更加自信,更加彬彬有禮,更加富有主見,更加樂于合作。

五、主題班會的長效機制:分類收集和整理素材,因材施教,形成思政育人新特色

根據主題班會的要求,各小組在完成班會后,須提交主題班會策劃書、班會PPT、班會總結、班會照片、班會新聞稿、經剪輯后的15分鐘的班會精華視頻共6大項材料,并按照“班級名稱+月份+班會主題”的格式對文件進行命名,提交至思政教師(輔導員)處存檔。

思政教師則根據學生提交的材料進行認真審核,按照年級、班級、月份逐一進行歸類存檔。在審閱材料過程中,教師可以對學生的寫作能力、表達能力、計算機應用能力等進行綜合比較和分析,更深入地了解和掌握學生的能力與水平,從而提供更有針對性的指導。

六、反思與優化:不斷開展“回頭看”,分析存在的不足,探索優化途徑

任何一種制度的設計與實施都不是完美的,對此,我們需要不斷進行總結與調整。我們看到,主題班會的優勢在于其育人功能在班會實施過程中得以潛移默化,以及在意識形態層面不斷滲透和延伸,使學生之間形成了一種良性互動,從而促進個人能力與素質的提升。同時我們也看到了制度設計與實施存在的問題與不足,主要表現為:一是部分學生重視程度不夠,個別學生參與熱情不高或出現“能者多勞”等現象;二是班會的組織形式創新性不足,存在個別班會流于形式的現象;三是激勵機制有待于進一步完善,嘉獎力度仍需進一步加大。

針對以上現象與問題,本課題組今后須采取相應措施進行改進,具體為:邀請名家、優秀校友或學生喜愛的教師參與主題班會,提升學生的參與熱情;不斷豐富班會組織形式,鼓勵室外素質拓展、趣味運動,同時進一步明確責任,在策劃書中指定人員分工,組員相互監督,賦予組長更多權力;進一步完善激勵機制,將班會效果納入大學生操行評定中,適當擴大獎勵范圍;進一步優化評價機制,加強班級學習與交流,可適當跨班級、合班召開班會,彼此互相點評,取長補短。此外還應加強后勤服務保障工作,進一步優化器材、場地等申請與調配工作,等等。

我們在倡導把課堂還給學生的同時,也應注重培養學生的思維能力、文化素養、職業精神。而傳統文化主題班會的創新模式正是基于這樣的理念,讓學生變被動學習為主動學習,營造良好的學習和競爭氛圍,增強學生的責任意識和集體觀念,也使班級凝聚力得到不斷增強。總之,主題班會的思政育人模式創新探索,需要我們從多重維度,從學生本體出發,打破固有的僵化模式,回歸到“使人成之為人”的教育宗旨,從而使教育變得更加富有生氣和意義。

【參考文獻】

[1]羅珉.管理學原理[M].北京:科學出版社,2009

[2]周少斌.高校主題班會建設創新研究[J].高校輔導員,2011(12)