南京大屠殺紀念館的公共空間雕塑布局解析

解 飛

(清華大學,北京 100083)

近年來,隨著物質生活的改善,人們對于精神生活的需求也愈發提高。文化建設逐漸成為城市建設的重點為人們所提倡。雕塑作為一種重要的文化藝術類型,隨著文化建設的展開,登錄城市大街小巷,提升城市形象,引領城市文化,凝聚場所精神。城市特定區域內雕塑布局研究,與建筑空間美學息息相關,應結合城市景觀與建筑群落統籌考量,使其達到和諧的效果。

本文旨在探究紀念性城市空間內雕塑布局問題,以代表性的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的雕塑為例,從建筑學空間視角出發,分析其內雕塑布局的特征、優勢與不足。借鑒優勢特征為紀念性城市空間雕塑布局設計提供一種思路補充,同時針對布局不足提出南京大屠殺紀念館廣場空間提升的可行性建議。

1 雕塑概況

1.1 區位

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,位于南京市建鄴區。西鄰江東中路,北鄰茶亭東街,南鄰水西門大街,位于三條街道的交叉處,地段形成一個銳角三角形。形如一把尖刀,象征日軍南京大屠殺中的慘絕人寰。

1.2 分布

目前紀念館公共廣場共有雕塑34件,其中代表南京大屠殺主題性人物群雕4件,游覽路線關鍵節點的地標性雕塑4件,墻面浮雕5件,廣場綠地環境裝飾雕塑21件。

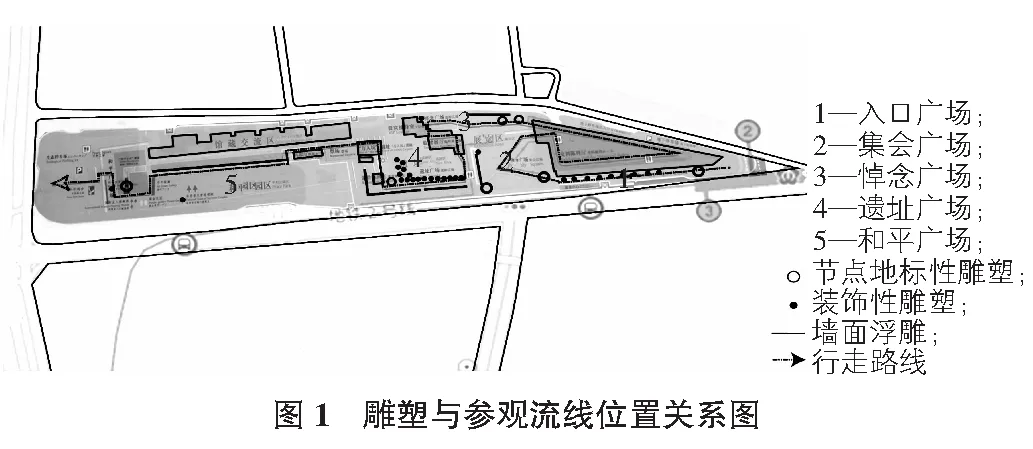

2 雕塑與參觀流線位置關系

紀念館公共廣場空間雕塑布置與參觀流線關系密切。雕塑的布局安排旨在對應線性參觀的行為特征,創造宜人的視覺感受(見圖1)。

雕塑與流線的對應關系可分為三類:

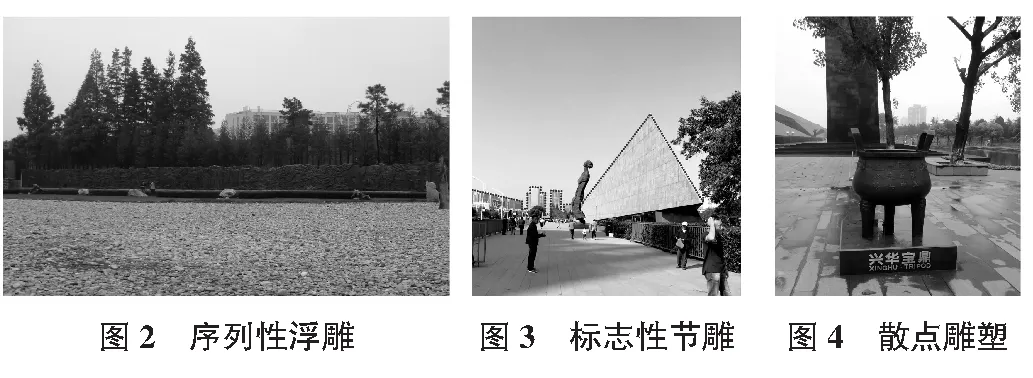

一是參觀流線一側有序列性的墻面浮雕,平行于流線排列,反映出流線的連續線性空間特征,增加參觀流線的方向性與引導性(見圖2)。浮雕多結合室外片墻,限定室外公共空間。

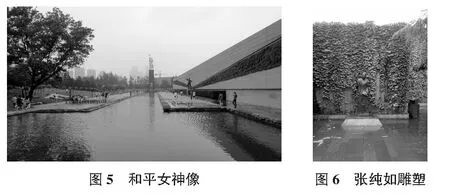

二是在流線關鍵位置擺放城市地標和地區標志雕塑,在軸線開始、中段或結束的重要道路交叉口、空間節點、重要對景點等放置體量較大、高度約6 m~10 m的大型雕塑,如“家破人亡”“標志牌”“和平女神像”等。這些雕塑與流線上的其他景觀、小型雕塑、構筑物、建筑物形成對應關系,如“家破人亡”雕塑在史料陳列廳的映襯下,結合附近的水面景觀與逃難群雕等,形成不同層次遠景、中景、近景的構成關系,彼此提高藝術表現力(見圖3)。

三是在流線兩側散落的中小型單體雕塑和群雕,服務于廣場和周圍景觀(見圖4)。

綜上可知,在現有的五個廣場中,雕塑在以點、線、面的方式結合流線布置:點,即為流線關鍵位置擺放的城市地標和地區標志雕塑;線,即為參觀流線一側有序列性的墻面浮雕;面,即為流線兩側散落的中小型單體雕塑和群雕,形成面域。三者相互配合,力圖形成均衡的構圖關系。結合圖1中的雕塑位置分布來看,3號廣場缺少統領性的點式地標性雕塑;線性浮雕在五個廣場結合流線布局恰當;2號、3號、5號廣場面域性中小型單體雕塑和群雕稍顯不足。

3 雕塑與周邊景觀的對應關系

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館空間是通過建筑物、構筑物、植被、雕塑、鋪地等要素共同營造的,各要素之間又存在緊密的關系。雕塑與其他要素的關系可分為三種:

一是對景關系,強化流線的序列性作用,形成遠景、中景、近景的景觀層次。如在和平廣場東沿向西望去,可看到“和平女神像”的遠景對景關系,同時與女神像前的水池形成中景對應,附近的花壇樹木形成近景呼應(見圖5)。

二是映襯關系,雕塑以建筑立面、樹列、草坪等為背景來表現造型,如“張純如”雕塑以其后的建筑墻面和墻面上的植被為背景映襯(見圖6)。或者雕塑本身作為背景映襯其他,如“勝利之墻”浮雕本身作為其前方水池花壇及和平女神像的背景(見圖7)。

三是融合關系,雕塑散落融合于流線兩側的景觀要素中,與花草植被水面等景觀要素共同構成空間的限定,創造尺度宜人、氛圍安靜的步行空間。如“逃難”群雕中的個體雕塑人物分布于水池之上,與水景及其之后建筑相互融合的同時限定出其前方的入口廣場(見圖8)。

總體來講,紀念館內雕塑與周邊景觀和建筑物對應關系良好,可視情況作為城市空間雕塑布局設計的有力參照樣本。

4 雕塑與觀賞視點視線關系

本段主要選取“和平女神”和“吶喊”兩個具有代表性的單體雕塑,觀察遠、中、近不同視點下參觀主體對雕塑的不同感知。

4.1 “和平女神”

“和平女神”位于5號廣場的和平公園內。雕塑由手托和平鴿的母親、追求與期盼和平的兒童組成,表達對和平的期許。雕塑位于參觀序列的終點,是整個廣場的中心,設計高大,富有標志性。

雕塑高30 m(象征30萬遇難同胞)正面有9級臺階拾級而上,象征人類走向持久的世界和平。其面向東面,北側為展覽館,外墻刻有“勝利之墻”浮雕和“吹響勝利號角”雕塑,雕塑南側為綠化坡地,雕塑東側為長達100 m的水池景觀,水池另一端是觀賞雕塑的和平大舞臺,雕塑西側是硬質鋪地,豎立著南京市各年份的和平宣言。

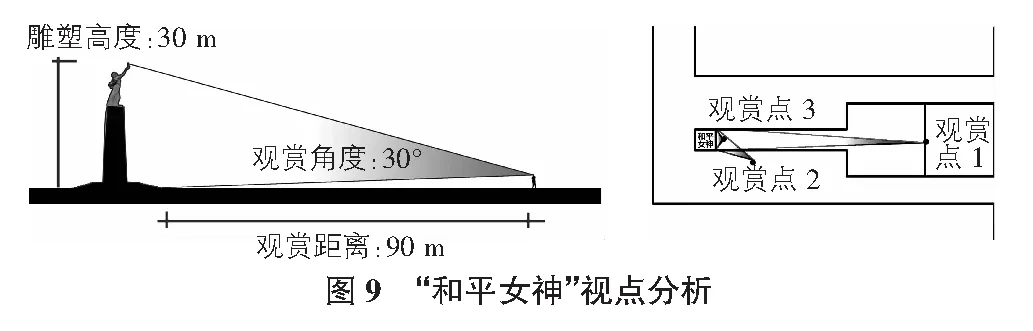

觀賞視點:從遠、中、近三個層次來看,遠觀視點位于水池與雕塑相對的一端,可欣賞雕塑全貌以及雕塑與整體環境營造出的氛圍。遠觀距離約為50 m,觀賞視角約為30°,為人眼所觀看的舒適距離。在此,遠景的視點與雕塑的體量密切相關。中觀視點位于水池一側逐步向雕塑靠近,具有一定的儀式感。近觀視點位于雕塑下方的九級臺階上,此視角中的雕像體量巨大,將參觀主體對和平的崇尚之情渲染到極致(見圖9)。

4.2 “吶喊”

“吶喊”位于集會廣場入口處。要進入大屠殺紀念館,參觀主體都必須經過這道“屠殺之門”“死亡之門”“逃難之門”。雕塑作為紀念館的大門,設計成劈開的形象,立意新穎。觀賞者可身處雕塑中感受紀念館的沉重氛圍,為之后的參觀基調奠定基礎。

雕塑緊鄰東側紀念館入口,道路橫穿雕塑,使其成為進入場館的必經之路。雕塑南側是紀念館圍墻,西側和北側均為碎石鋪地。

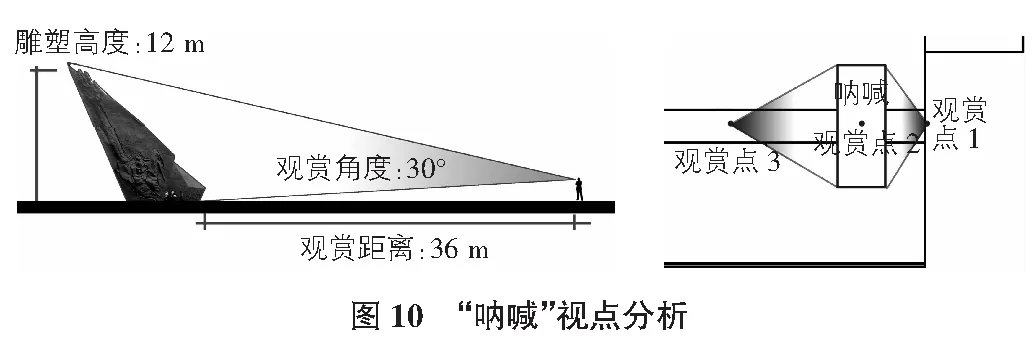

觀賞視點:雕塑體量較大,需站在較遠處觀賞全貌。遠觀視點約為36 m,方可以30°的視角舒適觀賞雕塑體量。剛進入大屠殺紀念區域時,由于雕塑處于轉折位置,欣賞雕塑全貌需要較大仰視視角。在行為主體近距離的仰視中,雕塑所渲染的恐懼與敬畏之情得到充分表達。沿著大理石路前進,可站在雕塑中間,更近距離欣賞雕塑表面的浮雕,感受雕塑石材質感傳達出的刀光劍影和歷經滄桑。走出一段距離后,方可遠視回望雕塑,欣賞雕塑全貌(見圖10)。

本節小結,館內重要雕塑結合視點和視線,均對參觀主體心理體驗做出了精確預期,對雕塑及其周邊進行了準確布局。此種關注主體儀式性心理需求的雕塑展陳設計方式,可作為紀念性場所設計手法的一種特定思路借鑒。

5 結語

五個廣場的雕塑均能夠很好地協調流線、景觀與視線的關系,在構圖上對導向性、均衡性做出不同程度的呼應。既有作為背景和方向感極強的線性片墻、浮雕作為指引,又有標志性單體點式雕塑發揮凝聚作用,還有小型的單體和群體雕塑作為散點成面補充,以此實現點、線、面的均衡布局。但其中部分廣場稍顯失衡、美中不足。

紀念性廣場與其他公共廣場不同,有特定的儀式性參觀流線。因而此類型廣場需要呼應特定的行為主體線性行為特征及帶有儀式感的心理需求。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的公共空間雕塑布局對此類需求做出回應,雕塑以點線面的形式均衡布局,通過結合流線、景觀、視線考慮,為行為主體創造出神圣的儀式性體驗。此案例為紀念性公共空間設計方法提供一種特定類型的思路補充。

[1] 裴 磊.景觀雕塑設計及其研究[D].武漢:武漢理工大學,2007.

[2] 武星寬,武 靜,裴 磊.環境藝術設計學[M].武漢:武漢理工大學出版社,2005.

[3] 劉濱誼.紀念性景觀與旅游規劃設計[M].南京:東南大學出版社,2005.

[4] 張國強,賈建中.風景規劃[M].北京:中國建筑工業出版社,2003.

[5] 白德懋.城市空間環境設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2002.

[6] 田 沂.景觀雕塑創作研究[D].天津:天津大學,2009.

[7] 沈 濤.城市開放空間中的景觀雕塑設計研究[D].沈陽:沈陽理工大學,2011.

[8] 許凱明.景觀雕塑的造型空間[D].合肥:合肥工業大學,2005.

[9] 李欣瑋.城市雕塑的評價體系研究[D].西安:西安建筑科技大學,2015.

[10] 張鐵驪.談城市景觀雕塑與城市環境的融合[J].大眾文藝,2015(24):36-37.

[11] 蔣 佳.談中國城市景觀雕塑[J].山西建筑,2014,40(30):228-229.

[12] 何 衛,陳 輝.現代城市空間中雕塑的特點[J].裝飾,2007(2):9-10.