人生沒有茍且,只有詩與遠方

吳建華

生活不止眼前的茍且,還有詩與遠方的田野。高曉松的這句歌詞擊中了無數人的“柔軟”神經,從而紅遍了大江南北。不過,仁者見仁智者見智,眼前的“茍且”該如何定義?世界上又有真正的“茍且”嗎?也許你的“茍且”對于別人來說,真的不是“茍且”,恰恰是詩。

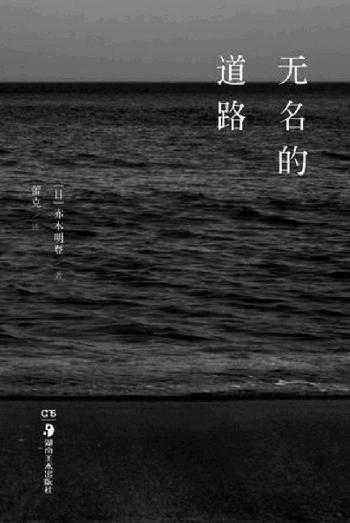

空口無憑,純粹的討論可能一不小心就成了一場沒有答案的辯論甚至是“詭辯”。但是一本叫《無名的道路》的書興許能夠解決很多人的疑惑,而讓人見識到真正的美。

這本書是日本著名漆師、被德國國立美術館列為“日本現代漆器12人”之一的赤木明登先生生活美學和造物哲思的精華。漆師,就是我們現在提倡的具有“工匠”精神的匠人,是能夠把技術精細化、藝術化、哲學化的人。

赤木明登就是這樣的人,他大學學的是哲學,做過雜志編輯,在二十歲的尾巴上辭職學漆,成了手藝人。人生盛年更是隱居小島,單調做漆三十年。這黃金的三十年讓赤木明登有足夠的時間與自我對話,思索人與世界的關系、活著的意義、人最需要的是什么,以及美是什么,手中器物又承載著什么。

在赤木明登的生活中,做漆絕不是“茍且”,而是一種無可描述的美。同時,他的視野也絕不單單是做漆,他對哲學、繪畫、雕塑、茶道都有頗深的造詣。更讓人可敬的是,赤木明登對于我們看來“瑣碎”的事物的描述是那樣的謙遜和深刻。他在開篇說:“接下來我要說的事,還沒有名字。”“無名”是出于不忍。人對外物的體驗方式千差萬別,赤木明登可以暢快地描述自己在面對大海時的感動震撼,見到好的器物時的驚喜動容,看到一幅好畫時內心的波濤洶涌,但他不忍告訴你海是“遼闊”的,器是“優雅”的,畫是“靈動”的。一個簡單的、從別人口中說出的詞語會在一定程度上制約你的感受力,所以赤木明登只描述,不命名,但邀你一起感受。

在這本書里,他將自己張開、攤平,用所有的細胞去感受這個世界,再將其中感受一一描述。比如他說“食器”與“車”相似,那就是它們作為工具與使用者的一體感。讓車加速再加速,機器和人身變成一個整體,人會忘記車是道具,人體有限的物理性被車的高速解放了。而食器同樣是一種既性感又清高,與人身深深交融的東西,比如他講“古陶”,是五百年前從混沌中提煉出形狀的陶工與泥土相接觸留下的痕跡證據。通過陶器的形狀展現的,并不是一個陶工的個性,而是世界只有在那個瞬間才能產生的波動。說到做漆,作者引用一位朋友的話:“如果你慢慢地、耐心地熟漆,漆也會變成緩慢而有耐心的漆。急性子的人手忙腳亂,漆也帶上了急性子。漆隨人變,這才是手工熟漆的妙趣。”

可以說,“感受”在他的世界里是那么自然且重要的一件事。在赤木明登那里,只是看見并不夠,只是知道也不夠,你需要去參與、去體會、去琢磨,用全副身心經歷過的事情,才是屬于自己生命的最真實的印記。從這個角度來說,人生從來沒有茍且,只有詩與遠方。endprint