《娜塔莎》“品讀—評析”教學設計

周吉琳

一、設計思想

《娜塔莎》節選自列夫·托爾斯泰的代表作《戰爭與和平》,編者以人名來命名文章,凸顯人物形象的重要性。娜塔莎是小說的主人公,她個性鮮明,是世界文學畫廊中光彩照人的形象。課文所在單元的主題是“人物”,要求“揣摩人物心理”“描摹人物的語言與行動”,了解“貼著人物寫”“圓形人物”的特點。基于文本特點和單元主題,教學設計以品讀人物形象為重點,引導學生通過朗讀和品味娜塔莎的語言、行動、心理、肖像和細節描寫,不斷豐富對娜塔莎形象的感知,讀出豐滿、圓形的人物形象,同時也感受作品“貼著人物寫”的特點,學會“貼著人物讀”。

高二的小說閱讀教學除了要求學生對人物有感性的認知外,還應該培養他們理性的鑒賞、評析能力,所以在“品讀”之外加一個“評析”環節,引導學生探究娜塔莎移情別戀這一情節與人物形象的關系,力圖使學生從“這一篇”“這個人物”的解讀中,學會品讀、鑒賞、評析“這一類”小說中“某個人物”的能力。

二、教學設計

(一)課前預習

1.了解托爾斯泰的作品、風格,了解《戰爭與和平》的創作背景和主要內容。

2.通讀全文,給一些難讀字、多音字正確地標注讀音。

3.猜一猜那時的娜塔莎多大年紀,并在課文中找出語句印證自己的觀點。

4.閱讀單元話題:人物。了解刻畫人物形象的手法和“貼著人物寫”的意思。

(二)教學過程

1.導入,營造氛圍,告知學習目標。

師:讀一篇小說,我們印象最深的就是一個個鮮活的人物形象,他們散發的藝術魅力感染著我們,震撼著我們,令我們沉迷。翠翠、林黛玉、愛斯梅拉達、安娜·卡列尼娜……在這些優秀的文學人物身上,我們看到了他們豐富的內心世界。事實上,正因為寫出了人物內心的矛盾與復雜,人物才顯得真實與深刻。偉大的作家與平庸的作家的區別就在于此。今天我們一起品讀大文豪列夫·托爾斯泰的小說《娜塔莎》,通過品讀她的言行舉止,嘗試著走進那一刻娜塔莎的內心世界。

2.品讀人物形象。

問題1:從課文一、二部分來看,節選部分的娜塔莎有多大年紀?請在文中找出依據并加以解說。

【設計意圖】

小說“貼著人物寫”必須凸顯出人物的年齡特征。課文是節選,原著中娜塔莎的性格本就隨年齡增長和閱歷增加有一個脈絡清晰的發展過程。因此,我們品讀人物形象也應抓住人物特定的年齡階段所具有的性格特征。把它作為課堂交流的第一個話題,是在找尋一個學生感興趣的切入口,調動學生品讀人物形象的積極性,同時也是檢查課前的文本預習,為品讀娜塔莎的人物形象作鋪墊。

【品讀重點】

品讀1:“平生第一次的大跳舞會”——這是娜塔莎第一次出席重要的交際場合,屬于“楊家有女初長成”的年紀,應該在16至18歲之間。

品讀2:“這個驚惶的、快樂的女孩子”——托翁對娜塔莎充滿感情的稱呼顯示她應該是十六七歲的女孩。

品讀3:“娜塔莎對于失望和狂喜都有所準備的焦急的面色,忽然明朗起來,露出了快樂、感激、小孩般的笑容”——娜塔莎心情轉變如此之快,內心的一切都寫在臉上,應該是涉世不深,還很單純、天真,年紀不大。

品讀4:“她的光脖子和手臂又瘦又不好看。和愛倫的肩膀比起來,她的肩膀是瘦的,胸脯是不明顯的,手臂是細的……好像是一個第一次袒肩露臂的姑娘……她便要覺得這是很可羞的了”——外貌描寫顯示娜塔莎發育還不成熟,但也不是個孩子,已經邁入了青春期,十六七歲比較合適。

【明確】

文中的娜塔莎為16歲,有著這個年齡所具有的青澀、稚嫩和單純,熱情活潑中也顯出不夠沉穩的特點。娜塔莎是《戰爭與和平》這部具有史詩特色的鴻篇巨制的主人公,她的性格也像一條河流不斷向前流淌那樣有個不斷發展的過程。此時她還是一顆青澀的種子,隨著故事的發展她慢慢成熟,最后結成善的果實。托爾斯泰塑造娜塔莎時抓住了她的年齡特征,是“貼著人物寫”的。

問題2:自讀課文,畫出并品味描寫娜塔莎的精彩語句,概括娜塔莎的形象特征。

【設計意圖】

引導學生抓住人物的語言、肖像、動作、心理描寫,通過品讀重點語句,把握娜塔莎的形象特征。在品味時加強個體朗讀的要求及指導,特別是讀娜塔莎的語言,聲音要響亮些,語速要快一些,語調要高亢些,要讀出特定的語氣語調,讀出娜塔莎激動、興奮、快樂的情緒。品味和朗讀相互結合,把對娜塔莎形象的感知推向深入。

把握人物形象是教學的重點。課文內容相對集中,課前還有編者的導讀,學生整體把握不難。所以,設計一個開放性的問題,給學生多一些發揮和發現的空間,同時讓學生明白“貼著人物寫”,緊扣人物生活的土壤,符合其身份、地位、家庭環境、時代背景,才能寫出豐滿的人物。

【品讀重點】

品讀如下內容:

(1)“不是那樣的,不是那樣的,索尼亞!”娜塔莎說,一邊轉過頭去,用雙手抓住頭發,替她梳頭的女仆來不及放手,“彩帶結得不好,到這里來。”

(2)娜塔莎穿著從下邊露出舞鞋的短裙,披著母親的短寬服,跑到索尼亞面前,看了她一眼,然后跑到母親面前去了。她轉動著母親的頭,用針別了帽子,剛剛吻到了她的白發,她又跑到替她在縮短裙子底邊的女仆們面前去了。

(3)“媽媽,帽子還要偏一點,”娜塔莎說,“我來替你重新別一下。”于是她沖上前去,但是在縮短衣邊的女仆們來不及松手,衣邊的一塊紗被撕了下來。

【品讀重點】

第一部分的這些語言、動作描寫凸顯了一個熱情天真、略帶冒失的娜塔莎形象。作為伯爵家的小姐,她深受信任和寵愛,也非常自信。幾個急促的短句,一系列忙碌的動作,雖然有些狼狽,卻把她急于參加舞會的興奮、激動活靈活現地表現了出來,展示出盎然的生機和蓬勃的生命活力。

【品讀重點】

品讀如下內容:

(1)娜塔莎望著他們,幾乎要哭了,因為跳第一圈華姿舞的不是她。

(2)“我等你好久了,”這個驚惶的、快樂的女孩子,當她把手放到安德來公爵的肩上時,似乎是用她那含淚的眼睛里所流露出來的笑容這么說。

【明確】

第二部分的這些神態、心理和細節描寫刻畫了一個直率多情、單純虛榮的少女形象。第一次參加重大的社交活動,娜塔莎有著好勝心,渴望被異性關注;面對失望,她還不懂得如何掩飾自己的情緒,保持矜持的姿態,有著未被社會染缸沾染的率真與清純。而受到安德來公爵邀請時,她輕巧的舞步、幸福的喜色、發自內心的快樂依然充滿了青春的魅力。

【品讀重點】

品讀如下內容:

(1)她的臉是安靜的、溫順的、幸福的。

(2)“三天,”娜塔莎說,“我覺得,我愛了他一百年了。我覺得在愛他之前,我從來沒有愛過任何人。”

(3)我就覺得,他是我的主人,我是他的奴隸,并且我不能不愛他。

(4)索尼亞,不能夠懷疑他的,不能夠,不能夠,你懂了嗎?

(5)但我沒有他便不能生活。

【明確】

第三部分的神態、語言和細節描寫刻畫了娜塔莎熱烈浪漫、盲目輕率的性格特征。自以為擁有熱烈的愛情讓她感到無比的幸福與滿足,讓她失去理智,變成聾子。雖然也有掙扎和煎熬,但索尼亞善意的勸告反而激起了她的叛逆,有了公開自己錯誤的勇氣,寫了“整個早晨寫不出來的信”。一個感情極其單純而熾烈、為愛而癡狂的少女形象呼之欲出。

3.評析人物形象。

問題1:你怎么看課文第三部分娜塔莎的移情別戀?這樣的娜塔莎還有魅力嗎?作者為什么這么寫?

【設計意圖】

高二學生的小說閱讀不能僅僅停留在感性的體驗感知上,還應進行有理有據的評說;除了欣賞人物形象,還應該知道一些評價人物形象的標準,對人物有所鑒賞和評析。這也是在更好地落實《外國小說欣賞》知識體系中的單元知識內容。

鑒于這個問題有一定的難度,活動設計為先分組討論,等小組內形成一定的觀點后再進行課堂匯報。

【討論重點】

觀點1:娜塔莎的移情別戀的確有負于安德來公爵,但她活得特別真實,敢愛敢恨,不計后果,她對愛情熾熱的追求正是她蓬勃的生命力的體現,也是她的魅力所在。

觀點2:娜塔莎的移情別戀使她品行有虧,但她對安德來的背叛是因為受到阿納托爾的欺騙,源于她的純潔和輕信,這跟她前兩部分熱情、沖動甚至有些盲目的性格一脈相承,都體現了她的生命活力,也符合人物性格的發展軌跡 。

觀點3:人的性格本就是復雜、矛盾的,作者貼著人物寫,愛而不避其丑,不回避娜塔莎有不成熟、不慎重甚至虛榮的因素,不做扁平化處理,刻畫了圓形的人物形象。娜塔莎的這段矛盾、掙扎和變心,也使得她的內心世界更豐富深邃,形象更豐滿,更有魅力。

【明確】

評價人物形象有不同的標準。生活中我們往往直觀感性地評價這個人美不美、好不好,而文學作品中的人物評價,除了社會化的道德評價,即是不是合乎社會道德規范外,還有文學化、藝術化的審美評價,看人物形象是否豐滿獨特。就像索尼亞一直深愛著娜塔莎的哥哥尼古拉,而尼古拉卻說她“有著人們重視的一切東西,卻很少有使人愛她的東西”;就如我們常說日常交往或者找兒媳婦薛寶釵更合適,但在人物畫廊中林黛玉的光輝遠勝于薛寶釵。

4.總結。

師:娜塔莎被認為是《戰爭與和平》中“最光彩照人的形象”,這種光彩也有著深刻的美學的光彩,在人物內心的豐富和深邃上,人物形象的豐滿和獨特上,娜塔莎遠遠超過了安德來和皮埃爾,超過了文學畫廊中的很多角色。

杰出的作家善于表現社會環境和社會事件對人的強大的影響力、塑造力和推動力,表現在一個人成長過程中復雜的心靈蛻變。娜塔莎這個人物形象,就在這樣一部融合了宏大的歷史背景的鴻篇巨制中得到了完美的體現。

希望這堂課能使你明了品讀、評析人物形象的方法,希望你有興趣去讀完托翁的《戰爭與和平》。

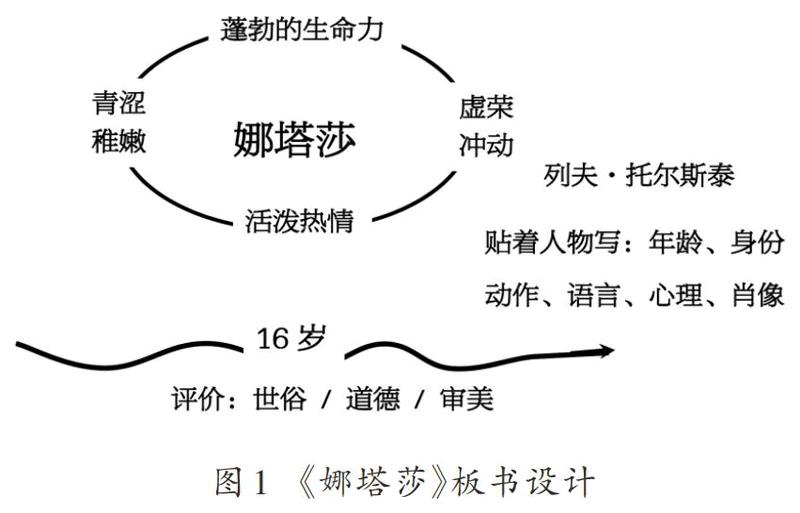

(三)板書設計

板書設計如圖1所示。

(責任編輯:李益)