藍光照射聯合白蛋白在新生兒黃疸中的臨床效果及安全性研究

吳秀玲

【摘要】目的:探究分析藍光照射聯合白蛋白治療在新生兒黃疸中的臨床效果及安全性。方法:選取我院在2017年4月至2018年6月期間收治的新生兒黃疸96例患兒作為本次試驗的研究對象,按隨機數字表法分為對照組和研究組,每組各48例。對照組采用常規的藍光照射療法,研究組患兒在對照組的藍光照射基礎上聯合白蛋白進行治療。對比兩組患兒治療前后血清總膽紅素、血清C反應蛋白、γ一谷氨酰基轉移酶等指標的變化情況,并據此判斷臨床治療效果。統計兩組患者治療后不良反應的發生情況。結果:研究組的治療有效率明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組不良反應的發生率與對照組無明顯差異(P>0.05)。結論:藍光照射聯合白蛋白在新生兒黃疸中較單獨使用藍光照射治療有較好的優勢,能提高治療的有效率并且不會增加不良反應的發生率,值得在臨床上進一步推廣。

【關鍵詞】藍光照射;白蛋白;新生兒黃疸;臨床效果;安全性

新生兒黃疸是因為代謝出現障礙,血液中有過高的膽紅素,而肝臟發育不完全導致無法清除血液循環里面的膽紅素,從而產生黃疸癥狀,集中出現在粘膜及皮膚區域.在臨床上較為常見[1]。部分新生兒黃疸可自行緩解,但是癥狀長期不得到緩解,會加重病情的進展,可危害患兒的生命健康,必須要進行干預治療[2]。藍光照射治療是目前臨床上廣泛應用的治療新生兒黃疸的方法,但在治療中容易出現不良反應,相關研究表明藍光照射聯合白蛋白、茵梔黃等可以降低臨床不良反應的發生率,達到理想的治療效果。因此,為進一步對藍光照射聯合白蛋白在新生兒黃疸中的臨床效果及安全性進行研究,特作出如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院在2017年4月至2018年6月期間收治的新生兒黃疸96例作為本次試驗的研究對象,分為對照組和研究組,每組各48例。對照組男25例,女23例,年齡在4-31d,平均年齡為(23.2±6.2)d。對照組男24例,女24例,年齡在3-32d,平均年齡為(24.5±5.7)d。參與本次研究的患兒除新生兒黃疸外無其他器質性疾病,排除對藍光和白蛋白嚴重過敏的患兒。兩組患兒的一般資料無明顯差異,具有可比性(P>0.05),且經患兒家屬以及醫院倫理審查會審查通過。

1.2 方法

患兒經確診后,第一時間給予新生兒基礎護理,并做好保暖、預防缺氧、低血糖等現象出現,有必要時進行抗菌護理。對照組采用藍光間歇性照射療法治療,單次治療照射時間控制在4h左右,間隔3h再進行藍光照射治療,患兒在進行藍光治療時需對重要部位進行防護,以免造成不必要的損傷,其余部位應保持裸露。

研究組在對照組藍光間歇照射治療的基礎上,靜脈滴注白蛋白[3-5]。白蛋白的劑量根據患兒體重來確定,為lg/kg,加入到20ml的10%葡萄糖注射溶液中,進行靜脈滴注,1次/d,3d 一個療程。在治療過程中定期檢測患兒的體溫、有無腹瀉、皮疹、發熱等不良反應的發生。

1.3 觀察指標

對比兩組患兒治療前后血清總膽紅素、血清C反應蛋白、γ一谷氨酰基轉移酶等指標的變化情況,并據此判斷臨床治療效果。療效評判標準如下:顯效:皮膚、粘膜黃疸消失,血清總膽紅素恢復正常值[6-8]。有效:皮膚、粘膜黃疸明顯改善,膚色基本恢復正常,血清總膽紅素有所下降,略高于正常值。無效:皮膚、粘膜仍表現為黃疸癥狀,膚色無明顯改善,血清總膽紅素未下降。總有效率一顯效率+有效率。記錄患兒的不良反應發生率。

1.4 統計學方法

數據統計應用SPSS18.0,計數計量資料應用X2(%)以及t檢測(x±s),計數資料數據以例數(構成比)表示,比較采用卡方檢驗。P<0.05為有統計學意義。

2 結果

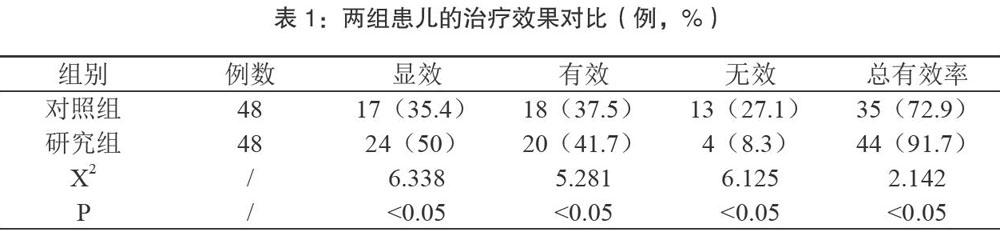

對比研究組和對照組治療方法的總有效率,研究組為91.7%明顯高于對照組72.9%,差異具有統計學意義(P<0.05)。具體結果見表1。

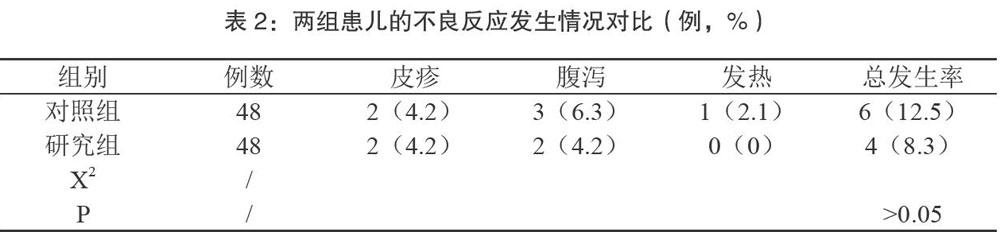

比較兩組患者不良反應發生率,研究組為8.3%,對照組為12.5%,差異無統計學意義(P>0.05),認為研究組聯合白蛋白治療不會增加不良反應的發生率。具體結果見表2。

3 討論

新生兒黃疸是新生兒特殊時期由于膽紅素在體內異常地積聚,而引起鞏膜、皮膚、黏膜和其他組織呈黃染的表現。引起黃疸的原因多而復雜,病情輕重不一,重者可導致膽紅素腦病,預后不好,引起嚴重后遺癥[9]。當新生兒黃疸指標達到臨床干預指標時,必須進行有效的干預,控制膽紅素在正常范圍值內,否則容易導致膽紅素腦病。

目前,隨著醫療技術水平的進步,藍光照射療法被廣泛運用于新生兒黃疸的治療中,療效較好。藍光照射治療時需要將新生兒臥于光療箱中,遮擋患兒的雙眼、會陰、肛門等重要器官,多采用連續或間歇照射療法。膽紅素能吸收光線,且易吸收波長范圍在427-475mm的藍光,因此藍光照射可以改變體內異常積聚的膽紅素的構造,這種構造溶于水后,能阻止膽紅素與葡萄糖醛酸結合,通過體液能順利排出體外[10]。但是藍光照射也存在一些不良反應,如發熱、腹瀉、皮疹、青銅癥、DNA損傷,這值得醫護人員注意,在進行治療過程中盡量避免產生不良反應對患兒造成損傷。間隔療法,可以一定程度上減少不良反映發生的概率。但是當患兒肝功能存在損害時,不能使用藍光照射。所以患兒在使用藍光照射治療前,必須要檢測患兒的血清總膽紅素、結合膽紅素和肝功能,并結合患兒的體重、日齡、危險因素等,綜合考慮患兒是否能采用藍光照射治療。

臨床在治療新生兒黃疸時藥物治療常采用靜脈滴注白蛋白,白蛋白與膽紅素是載體與受體的關系,通過與膽紅素結合,形成聯合物來穩定其性質。當血清中膽紅素水平過高時,白蛋白與膽紅素的結合能力就會下降,導致膽紅素不能與白蛋白結合。因此,靜脈滴注白蛋白來增加患兒體內白蛋白的含量,使得膽紅素能與白蛋白正常結合,降低血清膽紅素的含量。實驗表明,藍光照射后膽紅素變構為E型膽紅素,性質不穩定容易轉化成Z型膽紅素,Z型膽紅素為脂溶性,不利于排出體外,降低了藍光照射的療效。靜脈滴注白蛋白可以穩定E型膽紅素的性質,抑制Z型膽紅素的生成,使得兩者聯合治療在一定程度上提高了藍光照射的療效。在靜脈滴注白蛋白時有幾個注意事項:注意兩種治療的先后步驟,靜脈注射白蛋白盡量在藍光照射治療之后,避免同時治療,以免造成白蛋白變性,失去治療效果。治療需征得家人的同意,控制滴注速度,密切觀察患兒的生命體征并且加強護理,有問題及時處理。

在本次試驗中,研究組采用藍光照射聯合靜脈滴注白蛋白,對照組僅采用藍光照射。實驗結果表明,研究組的治療有效率明顯優于對照組,研究組的不良反應發生率未高于對照組,說明研究組在提升治療效果的同時,沒有增加不良反應發生的概率。

綜上所述,在新生兒黃疸的治療中,藍光照射聯合白蛋白治療能明顯提高臨床療效,且不會提供不良反應發生概率,值得在臨床進一步推廣。

參考文獻

[1]董孝云,師淑鋒,張璋,白蛋白聯合藍光照射治療新生兒黃疸療效及臨床指標觀察[J].中國衛生標準管理,2016,7 (03):93-94.

[2]尹歡,程紅斌,白蛋白靜脈滴注復合藍光照射治療新生兒黃疸的療效觀察[J].中國婦幼保健,2017, 32 (22): 5745-5747.

[3]伊明江達吾提,白蛋白聯合藍光照射治療新生兒黃疸的療效及臨床指標觀察[J].轉化醫學電子雜志,2016,3 (09):55-56.

[4]莫春燕,綜合性護理干預對新生兒黃疸防治作用的研究[J].中外醫學研究,2014,12 (18): 98-100.

[5]柳運盛,白蛋白聯合藍光照射治療新生兒黃疸療效分析[J].深圳中西醫結合雜志,2016,26(21):126-127.

[6]胡碧環,趙陽,何映珊,鄧春香,白蛋白聯合藍光照射治療新生兒黃疸療效及臨床指標觀察[J].齊齊哈爾醫學院學報,2015,36 (01):33-34.

[7]李貴慶,白蛋白聯合藍光照射治療新生兒黃疸的臨床效果及分析[J].繼續醫學教育,2016,30 (06):88-89.

[8]黃冬梅,藍光照射聯合白蛋白靜脈滴注對新生兒黃疸的療效觀察[J].海南醫學院學報,2013,19 (09):1298-1331.

[9]顏志遠,藍光照射聯合白蛋白對新生兒黃疸患兒療效及血清膽紅素的影響[J].中國現代藥物應用,2015,9 (13):177-178.

[10]侯志鋒,閆海莉,人血白蛋白、茵梔黃口服液輔助藍光照射治療新生兒黃疸的療效與治療成本比較[J].臨床醫學研究與實踐,2017,2 (33):107-108.