區域教師隊伍建設的“天橋經驗”

——訪山東省濟南市天橋區教育局局長張萍

2017年12月25日,全國教師隊伍建設綜合改革推進會天橋區現場交流活動隆重舉行。在全面了解天橋區教師隊伍建設綜合改革工作情況后,教育部教師工作司王定華司長評價道:“天橋區在教師隊伍建設方面做了大量有益的探索和嘗試,找到了適合天橋教情的教師發展路徑,經驗可行,值得向全國推廣。”

天橋區是濟南市主城區之一。近年來,區域秉持“均衡、公平、內涵、特色,辦人民滿意的優質教育”的發展理念,旗幟鮮明地維護教育公平,積極穩妥地深化結構調整,扎實有效地推進素質教育,形成了科學良性運行的發展格局, 實現了天橋教育可持續性穩步發展。天橋區先后成為全國義務教育發展基本均衡縣(市、區)、全國學校體育聯盟(教學改革)實驗區、教育部“國培計劃2015”——示范性網絡研修和校本研修整合培訓項目優秀示范實驗區、教育部數字化學習資源研究與應用實驗區、教育部基于技術環境英語教學整合項目基地以及教育部區域教育現代化建設示范區。

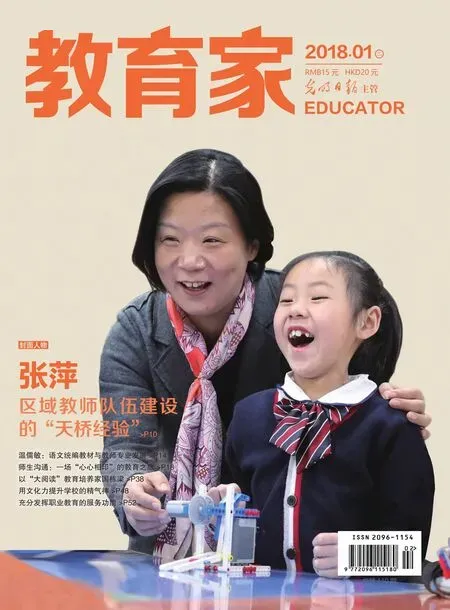

教育大計,教師為本。在天橋教育優質均衡發展、提升質效、打造品牌和特色的過程中,教師隊伍建設發揮了重要的人員保障作用。目前天橋區有義務教育階段在校生50297人,教職工3751人,其中40歲以下人員占到44.3%,具備中高級職稱比例達48%。天橋教師是如何成就天橋教育的?就此,我們專訪了天橋區教育局局長張萍,請她介紹一下區域教師隊伍建設的“天橋經驗”。

以優秀師資助推優質教育落地

問:只有目標明確,方能行動有力。天橋區教師隊伍建設的目標是什么?

張萍:我們深知,只有建設一流的教師隊伍才能創造一流的教育業績,才能實現“讓天橋區的孩子在家門口享受優質教育”的承諾。我們力求以數量充足、學科配套的師資隊伍,保障區域教育秩序良性運行;以業務精湛、創新實踐的高素質專業化教師隊伍,保障區域教育在品質提升上有不竭的源動力;以愛生敬業、甘于奉獻的教師隊伍,保障區域教育在教育現代化建設的道路上穩健前行。

我區教師隊伍建設的目標,是努力培養造就一批一流教師,不斷提高教師隊伍整體素質,既要“讓廣大教師在崗位上有幸福感、事業上有成就感、社會上有榮譽感,讓教師成為讓人羨慕的職業”,又要讓廣大教師自覺追求做“四有”好老師,做好學生的引路人,在立德樹人、加快推進教育現代化、更好滿足人民群眾對教育需求方面自覺發揮更大作用。

盤活教師資源,促進義務教育均衡發展

問:教育均衡發展是教育改革的一個重要目標和方向,而教師均衡又是教育均衡的核心。據了解,近年來,天橋區有1500余名教師參與交流輪崗,有效推進了城鄉間、學校間在學科教師數量和質量上的不斷均衡。請您介紹一下相關情況。

張萍:近年來,我區把握全國教師隊伍建設綜合改革動向,不斷推進“縣管校聘”管理機制,相繼出臺了關于推進中小學教師交流輪崗及縣管校聘的一系列文件,縣管校聘部門職責得以明確,并在崗位聘任和工資發放中予以有效落實。即:區編辦負責核定編制總量,區人社局負責核定崗位總量,區教育局根據生源變化和教育教學需要,在不突破全區編制人員總量、崗位總量的前提下,按照班額、生源以及師資結構等情況實行動態調整,報區編辦、區人社局、區財政局備案。我區教師交流輪崗已歷時6年,每年經過3個階段:一是教師、名優教師自主申報,支教掛職,交流帶動;二是學校根據教育局每年復核的學科崗位實施校內學科競聘,教師競崗前后均可提出校外交流意向,與意向學校雙向選擇確定去向;三是教育局在前期自主交流的基礎上,根據各學校學科余缺和新建學校情況實施行政派遣調動。自主交流人數逐年增加,行政派遣逐年變少,說明交流輪崗逐漸被教師接受,由“單位人”向“區域人”的轉變得到認同,教師隊伍也實現了由身份管理向崗位管理的轉變。

>>張萍局長(左四)和老師們研討教學

問:天橋區有一個鮮明的地理特點,那就是黃河穿區而過。受城鄉二元結構影響,黃河北岸的教育發展相對滯后。天橋區是如何以教師均衡來促進黃河南北教育均衡發展,進而破解“過河擇校上學”這一特有教育現象的呢?

張萍:2012年,天橋區實現了城鄉學校基本辦學條件無差別配備,然而,黃河北農村學校干部教師教育理念依然落后,傳統的教育方式、隨意無序的學校管理、優質師資的嚴重匱乏、與市區學校教學質量斷崖式的差距等問題集中而尖銳。為不使黃河成為阻礙教育均衡發展的“天塹”,2013年我區全面啟動城鄉緊密型教育共同體建設,黃河南北各15所小學結成緊密型教育共同體,“一所學校,兩個校區,統一管理,捆綁評價”,促使城區學校實現由“幫別人”到“為自己”的觀念轉變,讓總校與分校真正實現榮辱與共。一年后,對無法融入總校管理體系的本土執行校長進行調整,一批在城區學校中歷練多年、管理經驗豐富的副校長成為分校執行校長;進而開展中層干部競崗,滿意率達不到70%的下崗。能上能下的機制,為錘煉農村本土干部奠定了基礎。另外,在總校長統一調度下,總校、分校教師為期一年的支教掛職成為常態。4年來,理念共享,文化共建,品牌共塑,資源共用,難題共解,“城鄉緊密型共同體”建設有效帶動了農村學校管理水平、教師專業素養及學科教學實力的整體提升。2016、2017年在濟南市社情民意調查中,被隨機抽測的我區20所城鄉學校家長滿意率均超過90%,都獲評濟南市家長滿意學校。為實現城區優質學校“輸血”向農村學校自行“造血”的轉變,兩年來我們還引導相近的農村學校建立校際聯盟,抱團取暖,攜手攻堅,開啟了農村學校自主發展的新篇章。

加強梯隊建設,助教師提升自我,讓教育充滿活力

問:加強教師梯隊建設是教育永續發展的重要保障。天橋區在這方面進行了哪些探索?

張萍:在教師梯隊建設方面,我們立足區域實際,合理規劃,精細管理,服務到位,不斷優化各項工作機制。緊緊圍繞“愛生學校”這一主題,著力從“全員-骨干-新教師”三個層面,促進教師隊伍的整體提升。

問:全員培訓可以說是一項基礎工程。天橋區是如何夯實這一基礎的?

張萍:我們主要抓了三個“全員”。一是“網絡全員”。通過省網絡研修,全區3600余名教師參加半年的網絡學習,實行區域研究雙軌并行、管導結合的研修機制,旨在通過研修,提升教師信息技術應用能力,促進教師專業成長。探索“學、研、用、評”四環節網絡研修模式,重點在基于校本化的課程設計策略應用和基于教學環節優化評價方式研究上有所突破,通過數據跟蹤、及時反饋,培養教師良好的競爭意識,扎實做好各環節的研修工作。 二是“校本全員”。有效規劃,以校為本。明確要求,幫助學校理順校本研修計劃,借助我區愛生學校評價和國家繼續教育學分要求,深化和優化校本培訓良性運行機制,建立和完善長效研修機制。大面積促進教師實施有效教學的能力,提高其專業水平。三是“學科全員”。聚焦課堂,崗位練兵,常態研訓。由學科教研員組織的針對學科教師的培訓,是針對學科教材教法,聚焦區域教育教學質量的專業培訓,每年寒暑假為主,日常為輔。

在全員培訓中,我們將師德師風建設擺在重要位置,以活動為主線,多層次、多渠道地開展形式多樣的師德教育,弘揚愛崗敬業、為人師表、無私奉獻的精神,使全體教師不斷增強職業道德觀念,規范教書育人行為。

問:骨干教師是教師隊伍的中堅力量。天橋區在骨干教師培訓方面采取了哪些措施?

張萍:我區的骨干教師培訓主要是“五名一特”培養工程人選培訓和各類項目種子教師培訓。

區域教育跨越發展需要專家型校長和教師,基于此,我區自2012年9月全面啟動“五名一特工程”(名校長、名管理者、名班主任、名師、名教研員和特級教師),旨在培養不同領域的引領者,充分發揮其帶動作用。該工程在我區呈現出以下幾個特點:首先是項目帶動。從 2011年“愛生學校”項目,到2015年東北三省及環渤海區域教育聯盟,積極創建品質學校,到今年我們又與教育部發展研究中心牽手共創“教育現代化示范區”。項目的落地過程,既是理念深化、評價引領的過程,更是校長教師理解悅納、知行統一,學校內外脫胎換骨的過程。其次是借勢造勢。幾年來作為國培、省培實驗區,“中國好老師”行動計劃、“全國體育聯盟”、“智慧教育”實驗區,天橋區既收獲了教師全員提升、區域培訓的碩果累累,同時也為名師搭建了展示才華的舞臺,他們在與區內外教師切磋研討中,涵養了自信,激發了熱情。再次是高端引領。以三大國內知名師范大學和山東大學為研修基地,名優教師專業知識結構不斷完善,理論素養不斷提升。四是信息化助力。近年來,我區信息技術應用日益普及、快速發展,Steam課程、英語機輔課程、翻轉課堂、網絡教研、互動云課堂……名師既是參與者,又是引領者,既是“運動員”也是“教練員”,教學相長,進步顯著。五是評價表彰及時,待遇保障到位。對培養人選一年一考核,堅持動態管理,區財政每年設立200萬元獎勵基金和1200萬元培訓費用,區委區政府每兩年隆重表彰,激發了名優教師的自豪感、尊嚴感,同時也促使他們反哺天橋教育、發揮帶動作用的內驅力和責任感不斷增強。截至目前,“五名一特工程”培養人選已達970余人次,400余名培養人選到北師大、華師大、東北師大等高校參加研修活動,部分名校長赴上海、江蘇、福建等地掛職鍛煉。截至2016年9月,受到命名表彰的“五名一特”培養人選已達445人次,先后有17人被命名為省特級教師、齊魯名師、濟南市優秀管理者、濟南市名教師。

天橋區骨干教師培訓的另一重要內容就是各類項目的種子教師培訓,包括傳統文化種子教師、智慧教育種子教師、“中國好老師”行動計劃種子教師等的培訓。通過高校學習進修、舉辦論壇和研討活動等形式,我們積極培養傳統文化、智慧教育等方面的領軍人物,搭建區域學校之間、學校內部之間優秀教育經驗、教育資源的交流共享平臺,從而推動互通互聯、共同成長。

問:新教師的素質決定著區域教育的未來。天橋區是如何健全教師補充機制,做好新教師培訓工作的?

>>天橋區成為“全國學校體育聯盟(教學改革)實驗區”

>>天橋區教育局在農村地區學校成立農村教育聯盟。圖為“新欣桑梓”教育聯盟成立儀式

張萍:近年來,隨著國家城鎮化進程的不斷推進,我區學校招生規模連年激增,再加之中小學育齡教師相對集中、部分民轉公教師年齡老化等問題,全面消除大班額工作任務艱巨,超編缺員現象日趨嚴峻。2016年市區兩級編制部門通過“增加附加編制、調劑增加編制和設立周轉賬戶”等辦法,在原核定編制基礎上,為我區教育系統增加編制520個,有效地緩解了師資短缺的問題。為滿足教育發展需求,我區每年均有計劃地招聘在編教師,另外通過政府購買服務補充教師,月工資水平與新招錄的在編教師等同。在招聘過程中,人社局主管程序運作,教育局主管專業考評,兩家單位密切配合,不斷完善招聘程序。如2014年我們嘗試將音體美英學科等技能崗位的專業面試前置,2015年我們又大膽推行了語文、數學等學科非技能崗位的首輪面試,通過面試、筆試、綜合考察三輪選拔,實現了把教育真正需要的人招進來、把最適合當老師的人招進來的目的,新入教師的崗位適應度和綜合素養明顯提高。

在做好補充、招聘工作的基礎上,我們扎實推進教學新蕾培養工作,形成了“一種模式、四大課程、四種方式”的培養體系,促進一大批新生力量成為合格教師。“一種模式”指“5,2,1,1 ”,即5天崗前培訓——立規范(上崗前集訓),2天跟崗培訓——感受課堂(第一個月中考察),1年的教學新蕾培養實踐——全方位訓練(試用期培養),1本新教師培養手冊——全面總結自我。同時,通過規劃課程、樂業課程、善業課程、展示課程和“聽—磨—展—評”等一系列訓練,幫助新教師提升綜合素質,解決實際問題,錘煉教學基本功。

深入實施校長職級制改革,提高校長專業化水平

問:校長專業化發展是我國教育改革發展新形勢下對校長隊伍建設提出的時代要求,而校長職級制改革無疑是完善中小學校長管理機制、提高校長隊伍專業化水平的一項重要舉措。天橋區是如何落實校長職級制度改革的?

張萍:按照省、市文件精神,天橋區先后出臺了《關于推行中小學校長職級制度改革的實施意見》等一系列配套文件。一是完善校長選聘制度。取消中小學校及其干部行政級別,中小學校長任職資格每兩年認定一次;校長的選拔、聘任、管理由區教育局黨委負責實施,組織、編制、人社、紀檢部門全程監督。二是建立中小學校長職級管理制度,校長職級分為四級九等,中小學校長職級每3年評定一次;校長職級工資由基礎工資和職級績效工資構成,其中職級績效工資標準按照上一年度全區同級同類學校教師月人均工資額的50%—150%確定。三是完善中小學校長任期交流制度。校長每個聘期為3年;45 歲以下的初聘校長,應有兩個以上學校任職、任教經歷;在一所學校連續任職滿兩個聘期應當交流;45周歲以下的校長,評定一級及以上校長職級時,應有在農村或薄弱學校任職、任教經歷;特級校長和特別優秀的一級校長,可適當延長退休年齡,最長不超過65周歲。今后我們會進一步完善校長考核評價制度,推進教育“管、辦、評”分離,引進社會第三方評價;建立現代學校制度,形成決策、執行、監督相對分離、相互制約的學校內部運行機制。

新學校的建成、原有學校招生規模的擴大、教育改革發展形勢的日新月異以及人民群眾日益增長的教育新需求等,都對校長和教師隊伍的專業化水平提出了更高的要求。下一步我們將繼續完善各項機制,創新培訓形式和內容,使高質量教育人才進得來、留得住、用得好,以更好地辦人民滿意的教育,為57萬天橋百姓提供更加優質的教育服務。

>>天橋區教育局舉行“滋蘭九畹”書畫展,展示全區師生書畫藝術教育成果

>>教師指導孩子們閱讀