語文統編教材與教師專業發展

談談語文新教材

“有什么樣的教材,就有什么樣的國民。”道德與法治、語文、歷史三科教材統編,突出德育為魂、能力為重、基礎為先、創新為上,在內容上,強化中華優秀傳統文化教育、革命傳統教育、國家主權教育和法治教育等重要內容。總的來說,“統編本”語文教材有如下幾個特點:

特點之一是體現多讀書、會讀書、讀整本的書。“統編本”教材增加了“和大人一起讀”“快樂讀書吧”“名著導讀”等多個版塊,把課外閱讀也納入教學體制。為什么要重視讀書?我們做過一個調查,中國人的閱讀峰值是在小學,到了初中一二年級還算比較高,到了初三就一路下滑。這值得深思。現在很少人能沉下心來讀書,這樣下去,國民的人文素養如何提升?學生讀書興趣的培養,不能只靠學校,家庭是非常重要的。從一年級開始,就要讓孩子養成多讀課外書的習慣。“統編本”語文教材在這方面想了許多辦法。比如,小學一年級就設置了“和大人一起讀”,意在和學前教育銜接,一開始就引導讀書興趣。小學中高年級幾乎每一單元都有課外閱讀的延伸。初中則加強了“名著導讀”,改變以往那種“賞析體”寫法,注重“一書一法”,每次“名著導讀”課,都引導學生重點學習某一種讀書的方法。激發興趣,傳授方法,是“名著導讀”設置的改革方向。如瀏覽、快讀、讀整本書、讀不同文體,等等,都各有方法引導。多數課后思考題或拓展題,也都有課外閱讀的提示引導。這就把語文教學從課堂延伸到課外,形成“教讀—自讀—課外閱讀”三位一體的閱讀教學體制。

讓孩子從小“海量閱讀”,讀些“閑書”,讀些“深”一點的書。可以“似懂非懂地讀”,鼓勵他們“連滾帶爬地讀”。不要讓孩子背負太多的閱讀任務,如做旁批、做筆記、寫讀后感等。事實證明,管理太細,要求太多,孩子的閱讀興趣就會大大降低。“不動筆墨不讀書”在一定情況下是必要的,但不能到處濫用。語文課不都要精讀精講,不要“摳”得太死,要教給學生各種實用的讀書方法,比如快讀、瀏覽、跳讀、猜讀、群讀,還有非連續文本閱讀、檢索閱讀等。

特點之二是重視經典選文,傳統文化的篇目增加了。小學一年級開始就有古詩文,整個小學6個年級12冊共選有古詩文124篇,平均每個年級20篇左右,占所有選篇的30%;比原有統編增加55篇,增幅達80%。初中古詩文選篇也是124篇,平均每個年級40篇左右,約占所有選篇的51.5%,比原來的也有提高。體裁更加多樣,從《詩經》到清代的詩文,從古風、民歌、律詩、絕句到詞曲,從諸子散文到歷史散文,從兩漢論文到唐宋古文、明清小品,均有收錄。古詩詞教學,重在讓學生感受詩詞的音韻之美、漢語之美,也許學生剛開始說不清美在哪里,但卻會慢慢沉淀。教古詩要讓學生多吟誦,讓孩子多讀多背。吟誦不同于朗誦。吟誦是自主誦讀,特別適合古詩詞,即用自己覺得好的方式讀給自己。而朗誦是眾聲和誦,有利于制造氣氛,往往帶有表演的性質,也容易形成程式化的腔調。要注意這二者的區別。

革命傳統教育的篇目也占有較大的比重,小學選了40篇,初中29篇。魯迅的作品也選有《故鄉》《阿長與〈山海經〉》等9篇。

“統編本”語文教材的課文選篇,更加強調4個標準:經典性,文質兼美,適宜教學,適當兼顧時代性。這也是有針對性的。課改之后流行的各種版本語文,都把人文性放在最重要位置;另外,很重視引起學生的興趣,甚至多選“時文”。這不能說不好,但不能偏了,新教材回到“守正”的立場,強調經典性、文質兼美和適宜教學。大家會發現,很多經典課文這次又回來了,尚未沉淀的“時文”相對少了。

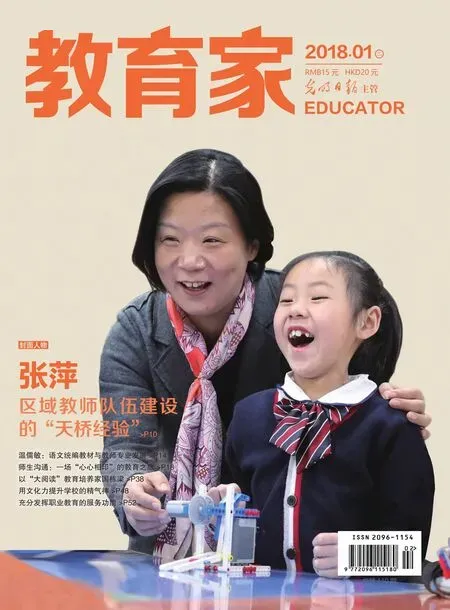

溫儒敏

教育部編義務教育語文教科書總主編,北京大學中文系教授,博士生導師,北大語文教育研究所所長,山東大學特聘人文社科一級教授。

特點之三是防止反復操練,不等于不要訓練。在實際教學中語文教學知識體系被弱化,老師不好把握教學知識點,不敢放手設置基本能力的訓練,教學梯度被打亂。有的課上得很“花哨”,有很多活動,有好看的課件,可就是沒有把得住的“干貨”。要重視“一課一得”,按照“課標”的學段目標要求來細化那些知識的掌握與能力的訓練,落實到各個單元。有些必要的語法修辭知識,則配合課文教學,以補白形式出現。要明晰課程的知識點、能力點,重建語文教材的知識體系。每個年級和各個單元的課程內容目標、教學要點力圖更清晰,讓一線老師備課時了解有哪些“干貨”。現在不是強調“語文核心素養”嗎?“統編本”語文教材就已經在努力建構適合中小學的語文核心素養體系。但這是“隱在”的,不是“顯在”的,在教材的呈現和教學中并不刻意強調體系,防止過度的操練。

特點之四是加大課型的區分。小學到了中年級和高年級,就開始分精讀課和略讀課。初中教材將“精讀”干脆改為“教讀”,“略讀”改為“自讀”,加上課外閱讀,就構建了“三位一體”的閱讀教學體系。精讀課主要是老師教,一般要求講得比較細,比較精,就是舉例子、給方法,激發學生讀書的興味。而略讀課主要讓學生自己讀,把精讀課學到的方法運用到略讀課中,自己去試驗,去體會,很多情況下,略讀課就是自主性的泛讀。課型不同,功能也不同,彼此配合進行,才能更好地完成閱讀教學。

教師怎樣上好精讀課呢?不要布置太多的作業,主要是以有趣的問題做鋪墊,激發學生的閱讀興趣,重點的是教方法,也教點寫作的方法。課型要搞清楚,要區分。不能所有的課都上成精讀課。另外要注意文體,不同的文體,講的方法也是不一樣的,甚至同一文體也要變通。現在很多老師備課,把不同的文體——散文、詩歌、童話、議論文等都講得差不多,這很不好。譬如有的老師講童話,也去分析人物形象,去討論思想背景、思想意義,這是不對的,因為童話不是小說,是關于想象力的東西。

“統編本”語文教材很注意體現課程標準的原則——認寫分流,多認少寫,為學生盡快過渡到獨立閱讀階段創造條件。認識字和學會寫是兩個不同的目標。小學低年級認識常用字1600左右(以前是要求1800),其中800字左右會寫。注意:我們在教學中不要加碼,不要回到過去“四會”的要求。認、講、用、寫不能齊頭并進,同步發展。新教材有意安排了“多元認字”的內容,“拼音認字”只是其中的一種。還可以通過字形、結構、偏旁等去認字。一年級就要盡量照顧到“多元認字”,這樣到二年級下學期,學生一般就掌握多元認字方法了。那時他們就不光會拼音識字,還會根據上下文猜讀,根據形聲字構字規律猜讀等。

對教師使用新教材的幾點建議

如何上好古詩詞課 有無必要讓孩子學“國學”

怎樣教好古詩文的課?最好的辦法就是讓學生反復誦讀,讀得滾瓜爛熟;而不必過度地解釋,也不要太多活動,多讀幾篇最重要。小學生學古詩文是比較難的,要降低難度,不必在所謂主題思想、意義價值等方面講太多。現在的語文課堂太“鬧”,多媒體用得多,活動多,唯獨讀得少,自主性的誦讀(吟誦而不是集體朗讀)少,這都會干擾或“定格”孩子的想象。這些年張揚“國學”,有一定的現實意義,但其中精華糟粕糾纏,很復雜。我認為還是提“繼承優秀傳統文化”為好。“三百千”是古代開蒙的讀物,主要是認字用的。現在讓小學生讀一讀也無妨,但要注意“三百千”不是“經”,里面也有許多不適合現代人格發展的糟粕。

為何閱讀教學要提倡“1+X”

現在語文課最大的弊病就是不讀書,讀書少。教材只能提供少量的課文,光是教課文、讀課文是遠遠不夠的。新教材雖然也往課外閱讀拓展,但閱讀量還是不夠。我主張加大課外閱讀,不能都是為了寫作或考試而讀書,那樣學生不會有長久的讀書興趣。

可以采取“1+X”的辦法,即講一篇課文,附加若干篇泛讀或者課外閱讀的文章。由北大語文教育研究所組織編寫、人教社最近出版的《語文素養讀本》,選文的經典性、可讀性都比較好,還注意配合新教材各個年級、學段的教學目標,從小學到高中24冊,每學年兩冊,大家可以參考選用。

怎樣設計“快樂讀書吧”和“名著導讀課”

“快樂讀書吧”小學本是每個學期有一兩次,每次安排一種閱讀類型,比如童話故事、寓言、民間傳說、科普讀物等,讓學生對這一類型文章有一些基本的文體印象,然后激發他們對讀這類讀物的興趣,掌握些方法。比如二年級下冊“快樂讀書吧”安排了兒童故事;四年級下冊安排了“十萬個為什么”科普文章;六年級安排了讀高爾基的《童年》,告訴學生怎樣讀小說。這些文章不要處理成一般課文的講解,就是讓孩子自由地讀,教師點撥一些知識和讀書方法即可,主要是激發學生的閱讀興趣,因為興趣為王。初中的“名著導讀”一改以前那種介紹作家作品的“賞析體”寫法,改為“一課一得”。以示范讀書方法為主,讓學生每次重點學習一種讀書方法。“名著導讀”每學期兩部是必讀的,另外還有往課外閱讀延伸的3到4部,屬于自主選擇閱讀的。根據學生的普遍閱讀能力,這個量可以靈活安排,處理成“2+2”或者“2+4”。教師設計“快樂讀書吧”和“名著導讀”課的教案,一定要注意“激發興趣”和“拓展閱讀”,只要能讓這八個字有效果就好。

不要濫用多媒體,要祛除繁瑣病

濫用多媒體已成為語文課的“繁瑣病”,這是一種災難。多媒體為學生提供了各種畫面、聲音、文字,使課堂很活躍,但有可能擠壓學生的想象力,特別是擠壓他們對文字的感受力,定格孩子的思維。美國人做過一項實驗,把一年級學生分成兩組,一組讀白雪公主的童話故事,讀完后畫一個白雪公主;另外一組先讓他們看關于白雪公主的視頻,看完以后再讀故事,讀完后也讓他們畫白雪公主。結果第二組孩子畫出的白雪公主基本上都是一樣的,而第一組孩子畫出的白雪公主則是各種各樣的。因此,多媒體使用一定要適當,否則會限制學生的思維,而語文是很講究想象力和語感的。現在教師過多依賴多媒體,許多老師得了百度“依賴癥”,整個備課教學離不開百度。什么都依賴網上給結論,造成只有結論而沒有過程,使思想碎片化、拼貼化。很多老師甚至不會記筆記,不會板書。這些必須引起重視。

對語文教師專業發展的幾點建議

最后,要專門再說說讀書問題。這和教材的使用顯然關系密切。

這幾天網上又有我的一個關于讀書的言論,題目叫《語文老師要當讀書種子》。我愿意在這里念一下,作為這次講座的結束。

誰都知道,要教好語文,首先語文教師就要多讀書。可是很多教師會說,如今工作繁重,生活壓力大,沒有時間讀。這是事實,現在幾乎所有人都很忙。但是否可以想辦法擠時間讀書?若真的想提升自己素質與業務能力,還是要“充電”,把讀書看作“充電”,再忙也不能不讀書,那么時間也就會有了。不能等待,別指望等到有一個很悠閑無壓力的時段再來讀書。時間如同海綿里的水,可以擠出來的,每天少看點微信、電視,用這部分時間來讀書,積少成多,就會很可觀。

工作和生活越繁忙,壓力越大,越煩躁,就越要有自己的精神空間,讀書就是建構精神空間的辦法之一。如果讀書成為習慣,成了一種良性的生活方式,可以增添情趣,提升素質,讓生活更充實,更有幸福感,這也可以幫助你對抗壓力,減少“職業性倦怠”。

當讀書成為一個人的生活方式,他的氣質風范也會改變,這對教師來說很要緊。做教師,不一定要求知識非常廣博高深,但氣質風范必定是傾向博雅的,因為這會讓教師在孩子們眼中成為值得崇尚的人,教師自己也有人生的成就感和充實感。在當今趨向物質化、功利化、粗鄙化的氛圍中,提倡“博雅”是有現實意義的。而化育自己、導向博雅,很大程度上離不開讀書。

其實現在很多教師也在讀書,可惜往往拘泥于“職業性閱讀”,是目標很實際、很功利的閱讀。我們已經很少自由地個性化地閱讀。不是說“職業性閱讀”不重要,而是說光有這種閱讀,很不夠。過于功利性的或者娛樂化的閱讀,可能還會降低我們的生活質量,和教師所需要的“博雅”相悖。所以還是要恢復和增加自由閱讀的空間。除了讀實用的書、專業的書,應多讀點歷史、哲學、自然科學及其他領域的書,視野拓展了,口味才純正,也才能慢慢找到自己的所長所愛,讓自己重新進入自由的個性化閱讀境地。

當前社會文化有粗鄙化的傾向,“文化快餐”的閱讀,特別是微信等新媒體信息轟炸式閱讀,已經占去我們本來就很少的閱讀時間。讀書還是要有毅力的。年輕的教師可能在大學期間就未能好好讀書,那么現在可以自己來“回爐”,我看這比許多培訓更管事。怎么“回爐”?訂個三年或五年讀書計劃,把大學期間應當讀卻未能讀的書重新讀一遍。這時你已經有了工作經歷,讀起來的感覺和收獲會不一樣的。

希望語文老師中有更多的“讀書種子”,那么語文課就會好得多。有一篇報道說,統編本語文是“專治少讀書、不讀書的”,我很贊賞這個說法。對于使用新教材,推進教學改革,我說了很多,最重要的是什么?我看就是回到原點,請老師帶頭多讀書。