RFID技術在智能電能表檢驗流程中的應用

王佳晗,宋保泉,王秋實,李菥然,崔 赫

(1.國網遼寧省電力有限公司計量中心,遼寧 沈陽 110168;2.國網遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006;3.國網沈陽供電公司,遼寧 沈陽 110003)

電能計量器具的管理是電力營銷管理工作的重要環節和基本保障,其重要性不僅體現在企業內部管理上,更體現計量工作的公平性、公正性、可溯源性與合法性。因此,計量器具的管理工作在供電企業管理工作中占有重要位置。國家電網公司對電能計量器具的質量管控提出了系列標準和要求,涵蓋招標前檢驗、供貨前全性能檢驗、到貨后抽檢檢驗、運行中抽驗4個階段。《國家電網公司電能表質量監督管理辦法》明確規定了省級計量中心負責計量器具全性能檢驗和到貨后抽檢檢驗等工作,為了保證計量器具高效科學的管理,根據全性能檢驗等試驗流程需求制定計量中心高效合理的檢驗流程。現階段全性能檢驗業務的管理基本采取人工管理方式,這種管理方式的主要問題是:工作計劃、記錄采用人工方式;檢驗過程人為推動,檢驗進度人為跟蹤;交接過程責任劃分不清,完成項目情況不清;各種過程記錄和報告整理、查找工作量大;測試樣機數量大,管理、查找困難。

本文應用大容量射頻電子標簽可存儲2 KB電子信息,將每個電能計量器具的檢驗信息、檢驗結果寫入無線射頻識別(radio frequency identification,以下簡稱RFID)標簽中,實現遠距離識別、離線識別等功能。本文根據RFID技術和實際的檢驗流程提出了實際工作需求,建立一套電能計量器具檢驗流程管理系統,對所有電能計量器具資產、檢驗流程和檢驗結果等進行準確追蹤和記錄,保證了電能計量器具全壽命周期管理,增強了檢驗流程可追溯性,提高了電能計量器具的管理水平。

1 RFID技術

1.1 簡介

RFID是利用射頻的方式進行非接觸通信,以達到識別并交換數據的自動識別技術[1]。RFID技術適用于自動化控制的靈活性應用技術,識別工作無須人工干預,它既可支持只讀工作模式也可支持讀寫工作模式,且無須接觸或瞄準[2]。可自由工作在各種惡劣環境下:短距離射頻產品不怕油漬、灰塵污染等惡劣環境,可以替代條形碼,獨特的優越性是其它識別技術無法企及的。表1比較了常用各類自動識別技術的典型特征參數情況。其中RFID技術最突出的特點有:可以非接觸識讀,識別距離從10 cm至幾十m皆可;可批量識別高速運動物體;抗惡劣、復雜環境;信息存儲量大且保密性強;可以做到真正意義上的“一碼一物”,做到物品實時追溯。

表1 常用自動識別技術參數比較

1.2 工作原理

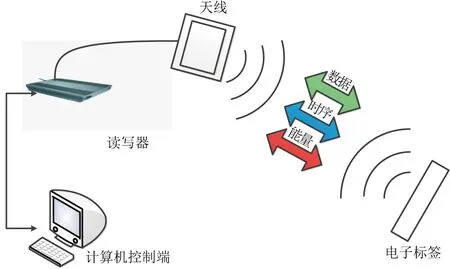

RFID技術無方向性限制,無須人工干預,可以高效地與自動化設備進行結合。利用RFID技術不但能自動識別運動物體,且可同時識別多個標識物[3]。RFID技術工作原理如圖1所示。

圖1 RFID技術工作原理圖

RFID識別系統一般由電子標簽和閱讀器2部分組成[4]。電子標簽中保存約定格式的電子數據信息,在應用中電子標簽附著在待識別物體上。當帶有電子標簽的物體在可識度范圍內,閱讀器以非接觸方式讀取電子標簽內信息,實現自動識別讀取待識別物體信息的功能,然后通過PLC、計算機以及網絡實現對識別信息的采集、處理和遠程傳送等管理[5]。

2 基于RFID技術的全性能檢驗流程

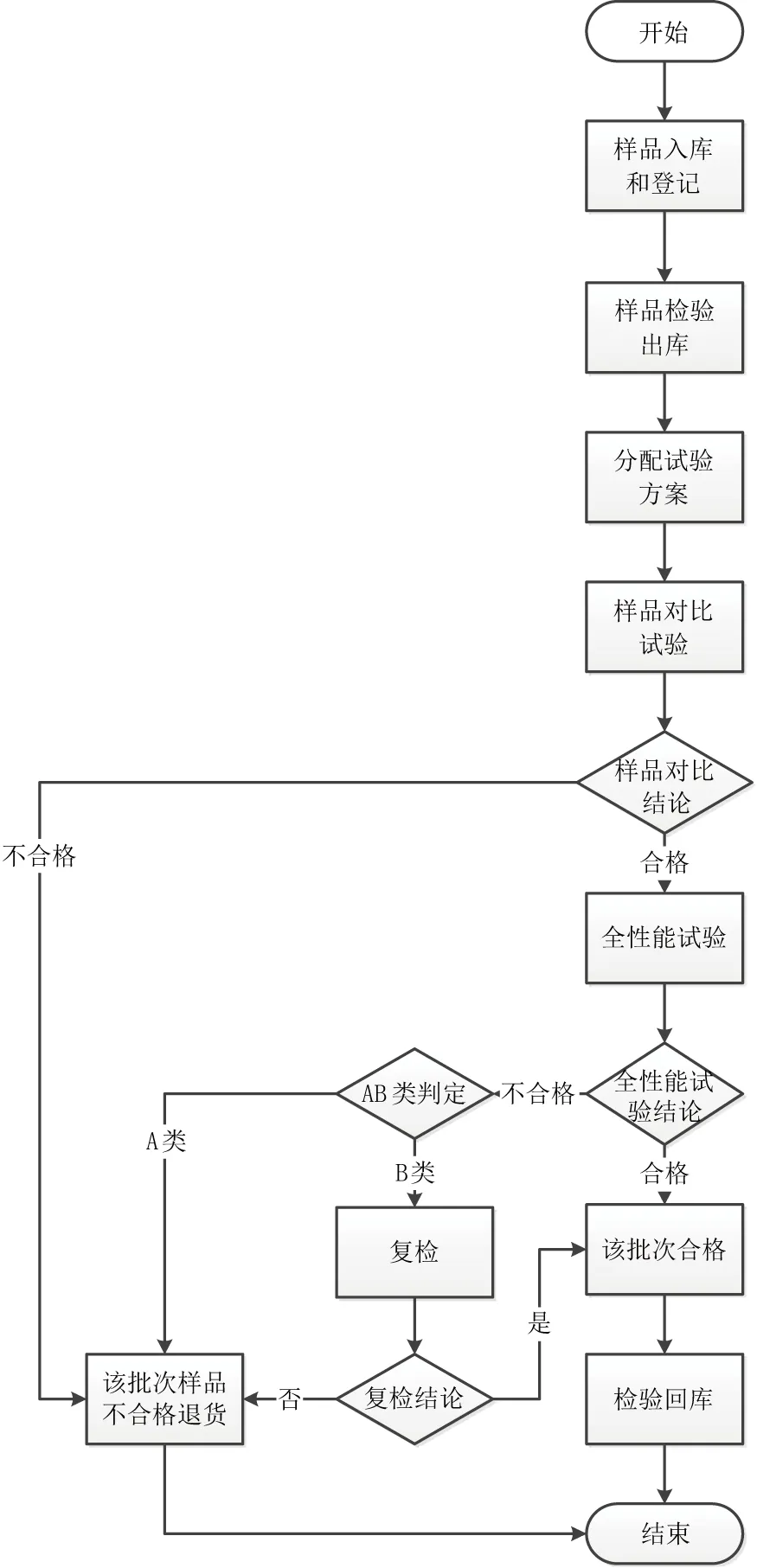

智能電能表是聯系用電客戶與供電企業的關鍵紐帶,其質量與管理越來越受到供用電雙方及社會相關單位的重視。本文以單相智能電能表為例,規范智能電能表供貨前全性能檢驗流程。流程如圖2所示。

a. 新樣品入庫和基本信息登記。省公司物資部組織某批次智能電能表抽樣,其中隨機抽取8只智能電能表樣品送到質檢樣品庫房,先進行外觀檢查和通電檢查,確認樣品無損壞后進行基本信息登記。根據22位智能電能表表號打印RFID射頻電子標簽,并粘貼至智能電能表背面,作為樣品唯一識別方式,通過系統將試品基本信息寫入RFID標簽中,送入智能回轉庫中,進入待檢狀態。

b. 檢驗出庫并分配試驗方案。根據檢驗計劃,對指定樣品進行自動出庫和試驗方案分配操作,在RFID標簽中寫入試驗方案,啟動檢驗流程,標記樣品狀態為“檢驗中”。

c. 樣品比對。選取待檢批次2只樣品進行元器件對比和軟件對比試驗,將形成檢驗結論寫入RFID標簽,并將具體試驗信息和結論上傳至服務器,樣品流轉至全性能檢驗流程。

d. 全性能檢驗。全性能檢驗試驗項目根據被試品型號規格的不同略有差異,將在通信性能實驗室、智能電能表功能實驗室、電磁兼容實驗室、機械性能實驗室、氣候實驗室和可靠性實驗室等依次流轉完成所有項目檢測。

具體流轉順序可能根據實際業務情況有所差別,對于管理流程來說,在各實驗室完成的內容大致相同,但各實驗室寫入RFID標簽的檢驗結論信息量略有不同。

以通信性能實驗室為例,當被試樣品流轉至該實驗室時,首先在管理系統中將進行樣品簽到,表示為“該樣品進入通信性能試驗室”,并處于“待檢狀態”,智能電能表在該實驗室將依次完成n個試驗項目的檢驗,通過試驗設備與系統接口直接將檢驗數據上傳至系統,將n項檢驗結論寫入RFID標簽中。若重復進行試驗,RFID標簽及管理系統能自動覆蓋上次檢驗結論,保證檢驗結論的唯一性,同步上傳至管理系統,并示意該批樣品通信性能試驗處于“已檢”狀態。被試樣品流轉至下一環節,直至所有試驗項目完成,管理系統對檢驗結論數據的完整性進行判定,判定通過后標示全性能檢驗處于“已檢”狀態并記錄總體檢定結論,寫入RFID標簽中。

e. 檢驗回庫。對完成樣品對比和全性能檢驗的樣品進行智能回庫操作,合格品及不合格品分區存放,系統可對檢驗合格的單相智能電能表生成詳細的原始記錄及檢驗報告。

f. 復檢流程。對于檢驗不合格的智能電能表啟動復檢流程,復檢采取人工方式,只針對不合格項進行,分項檢驗結論在各功能試驗室不進行實時上傳,在復檢入庫前通過人工方式完成RFID寫入和數據上傳。

圖2 電能計量器具全性能檢驗流程

3 管理系統功能

電能計量器具全性能檢驗管理系統主要包括:樣品庫房管理、RFID標簽管理、檢驗業務管理、基礎信息管理、查詢統計功能、在線監控管理和綜合分析等功能。

a. 樣品庫房管理:可對被試電能計量器具參數信息進行錄入、查詢、修改、刪除等基本操作;可對批量樣品和單個樣品進行智能化入庫和出庫工作等。

b. RFID標簽管理:可打印作為被試電能計量器具唯一標識的RFID標簽,利用讀寫器對相應的RFID標簽中的內容進行讀寫操作等。

c. 檢驗業務管理:可對樣品所在實驗室位置、具體完成試驗、待完成試驗進行查詢和實時跟蹤;可對試驗完成結果和結論性信息進行編輯、保存、查詢和上傳等;可將檢驗結果備份,實現檢驗結果數據溯源。

d. 基礎信息管理:可對系統中用戶和權限進行管理;可對所包含的所有試驗項目、試驗要求、試驗設備等基礎信息進行新建、維護、刪除等操作。

e. 查詢統計功能:可對系統中不同維度、不同需求進行信息查詢和統計功能。

f. 在線監控管理:系統可對正在試驗的全部流程進行在線監控,可實時展示當前檢驗流程。

g. 綜合分析:系統可對試驗數據和信息進行綜合分析,包括庫房樣品數量分析、試驗數據統計和試驗數據分析等。

4 系統架構

4.1 系統技術路線

系統的技術路線遵循Java EE技術體系,采用國網統一開發平臺SG-UAP進行系統研發,利用一致的可共享的數據模型,按照展現層、應用邏輯層、業務邏輯層、數據訪問層實現多層技術體系設計,通過統一權限ISC的應用集成,可實現多系統間的單點登錄,技術選型見表2。

表2 技術選型

4.2 系統技術構架

系統采用基于J2EE的多層技術架構,提高了管理系統的靈活性、可擴展性、安全性以及并發處理能力,同時通過統一數據接口實現與計量生產調度平臺等其他業務應用的數據交互[6]。

系統的技術架構采用目前WEB開發的主流4層架構,保證系統各個層次之間的獨立,為今后可能存在的平臺技術升級保障足夠的擴展性。

a. 數據層存放系統數據庫,將系統的建檔、倉儲、試驗、基本信息等通過存儲過程進行統計。

b. 支撐層分為數據訪問、權限、數據統計分析和報表。

c. 邏輯層包括資產管理和數據管理與分析兩大部分。資產管理分為實驗室庫房管理、RFID標簽管理和實驗室運行管理3部分;數據管理與分析包括試驗數據采集與監控管理和試驗數據綜合分析兩部分。

d. 展現層是通過瀏覽器完成對整個平臺的應用,總共分試驗數據采集與監控管理、檢驗任務流程管理、庫房管理、實驗室管理等模塊。

4.3 系統可靠性

系統采用獨立組建局域網的組網方式,通過防火墻的合理設置能夠有效地屏蔽外部設備的影響,在各個后臺終端分別安裝殺毒軟件并定期更新,保證了系統數據的安全,為與外部系統數據的交互提供安全可靠的接口。

管理系統采用了雙服務器主從冷備機制,每臺服務器均配置磁盤陣列卡,最大程度上保障了數據的安全性和完整性,并設置防火墻和UPS電源保證服務器的可靠運行。

4.4 系統實時響應指標

管理系統實時響應指標如表3所示。

表3 系統實時響應指標

5 結束語

RFID技術具有標簽信息容量大、讀取方便等優點[5]。RFID技術在電能計量器具全性能檢驗應用過程中,實現了電能計量器具管理的信息化、自動化、標準化、規范化,提高了檢驗效率,降低了人為操作的誤操作概率。RFID作為實體對象的唯一有效標識,可以應用推廣到計量器具調試生產、自動化檢定、智能化倉儲、物流化配送、現場安裝、現場運維等環節,是定位追溯管理的有效技術手段,有效實現計量器具的全生命周期管理。

[1] 陳曉紅,王傅強.我國企業射頻識別技術采納的影響因素研究[J].科研管理,2013,34 (2):1-9.

[2] 宋遠峰,劉 新. 基于RFID的定位系統綜述[J]. 數字通信,2013,40(4):9-13.

[3] 趙 斌,張紅雨.RFID技術的應用及發展[J].電子設計工程,2010,18(10):123-126.

[4] 關煥新,李詩宇,劉振波.智能電能表出現黑屏現象的原因分析[J].東北電力技術,2014,35(8):17-19.

[5] 王 珺,那廣宇,劉振波. 基于物聯網的電能表性能檢測管理系統的建立[J].東北電力技術,2016,37(1):24-26.

[6] 張 強,于 寧.智能電能表全生命周期質量跟蹤策略探討[J].東北電力技術,2015,36(9):23-26.

——關注自然資源管理