主體功能區視域下的福建省戴云山國家自然保護區生態補償機制研究

陳傳明, 侯雨峰

?

主體功能區視域下的福建省戴云山國家自然保護區生態補償機制研究

陳傳明1,2, 侯雨峰1,2

1. 福建師范大學地理研究所, 福州 350007 2. 濕潤亞熱帶生態地理過程教育部重點實驗室, 福州 350007

基于國家主體功能區劃的自然保護區被界定為禁止開發區域, 必然要對其科學有效地實施生態補償。如何協調自然保護區生態保護和社區社會經濟發展之間的關系, 是目前自然保護區研究學者、決策者和社區共同關注的問題。建立有效的生態補償機制是自然保護區取得生態保護和社區社會經濟發展的關鍵。從生態補償主體、客體、標準、方式等方面, 進行自然保護區生態補償機制框架的設計, 提出完善自然保護區生態補償的具體建議。以福建省戴云山國家級自然保護區為例進行實證研究, 以期為構建可行性的自然保護區生態補償機制提供參考。

主體功能區; 生態補償; 機制; 自然保護區

1 前言

主體功能分區是中國政府解決區域無序發展的有效方式, 是對傳統區域規劃的創新[1-2]。中國根據資源環境承載能力、現有開發密度和發展潛力, 統籌考慮未來人口分布、經濟布局、國土利用和城鎮化格局, 將國土空間劃分為優化開發、重點開發、限制開發和禁止開發四類主體功能區[3], 禁止和限制開發區域需要為資源環境保護、生態恢復和建設承擔額外成本, 導致發展機會的損失[4-5]。建立生態補償機制是實施中國主體功能區規劃的重要政策之支撐, 在當前主體功能區全面實施的背景下, 客觀上要求對禁止和限制開發區進行生態補償, 自然保護區被界定為禁止開發區域, 必然要對其科學有效地實施生態補償。

目前生態補償作為一項生態環境保護措施受到了國內外越來越多的關注, 并且開始將生態補償的原理應用于自然保護區建設和管理中。近年來, 國外研究主要側重于生態補償市場化的實現機制問題, 內容涉及生態補償標準、方式、激勵手段和支付意愿等方面[6-9], 研究成果對促進政府在生態補償中的主導作用以及生態服務市場化、為生態建設和環境保護籌資、改善生態環境質量等起到重要作用; 但是從總體上看, 國外研究還未形成一套廣泛適用的自然保護區生態補償機制, 生態補償標準的制定、生態補償中利益相關者權利和義務的確定、生態補償與地區經濟發展關系的協調等問題尚未得到有效解決[10]。我國自然保護區生態補償的探討是隨著1990年代后期的生態環境保護、建設者財政轉移補償機制研究而開始的, 近年來, 國內學者研究主要集中于自然保護區生態補償的法律制度、利益相關者、標準核算和實施途徑等方面[11-16], 而自然保護區生態補償主客體的界定、生態補償標準測算依據和測算方法的確定、生態補償方式的選擇、生態補償資金來源等問題還有待于進一步研究。

自然保護區的建立對保護生物多樣性、維護國家生態安全和減少資源浪費起到了非常重要作用, 但是在自然保護區建立和維護過程中也面臨著資金短缺、與自然保護區內及周邊企業、居民的利益主體的矛盾協調、價值的隱性化和生態補償制度的缺失等問題。如何協調自然保護區生態保護和社區社會經濟發展之間的關系, 如何建立有效的生態補償機制是當前自然保護區資源環境保護中急需研究并解決的關鍵問題。基于主體功能區的視角, 從生態補償主體、客體、標準、方式等方面, 進行自然保護區生態補償機制框架的設計, 以福建省戴云山國家級自然保護區為例進行實證研究, 對構建可行性的自然保護區生態補償機制具有借鑒意義, 為主體功能區順利實施、自然保護區資源環境管理和區域環境政策制定提供科學依據。

2 自然保護區生態補償機制框架設計

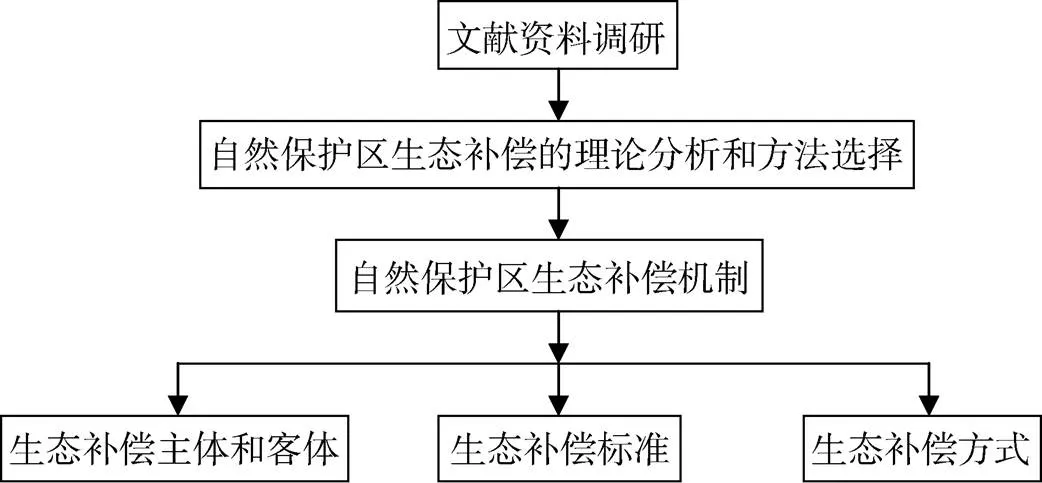

自然保護區生態補償機制是為了維護自然保護區生態系統服務功能或者特定物種持續存在和發展, 協調各利益相關者之間關系的具有激勵效應的制度安排。以生態保護為目標, 將社會經濟活動外部內化的激勵保護行為, 通過經濟、政策和市場等手段, 調整環境行為背后經濟利益關系, 促進社會公平, 其核心問題是生態補償主客體的確定、生態補償標準的制定、生態補償方式的選擇等, 通過設計自然保護區生態補償機制框架(圖1), 解決“誰來補、補給誰、補多少和怎么補”等問題, 以促進自然保護區資源環境保護和社區社會經濟的可持續發展。

自然保護區生態補償的理論基礎是公共物品理論、資源環境價值論、外部性理論和可持續發展理論, 這些理論從不同角度揭示了生態補償的自然機理和社會經濟機制, 為自然保護區生態補償機制設計提供了思路[17]。

根據公共物品理論, 受益者應該購買生態服務, 自然保護區生態服務功能的受益者應該對提供者付費, 厘清自然保護區生態補償中利益相關者的責任、權利和義務, 為確定生態補償主體和客體提供依據。自然保護區資源環境的利用、生態環境保護和建設中, 利益相關者都可以界定為受益者和受損者, 根據“誰收益, 誰補償”的原則, 受益者對應為自然保護區生態補償主體, 包括使用自然保護區資源環境或者對自然保護區生態環境帶來負面影響的群體和個人; 根據“誰保護, 誰受償”的原則, 受損者對應為自然保護區生態補償客體, 包括保護自然保護區資源環境或者對自然保護區生態環境帶來正面影響的群體和個人[18-19]。運用利益相關者分析法和意愿調查法, 確定自然保護區生態補償主體和客體, 以明晰自然保護區生態補償流向和保障生態補償公平。

圖1 自然保護區生態補償機制框架

資源環境價值論為自然保護區生態補償標準制定提供理論基礎, 如何制定生態補償標準是自然保護區生態補償機制中的重點和難點, 關系到生態補償的效果和可行性, 需要科學合理地選擇自然保護區生態補償標準制定的可操作核算方法[20], 目前國內外實施較為普遍的是對自然保護區資源環境保護中利益受損方的補償, 這是因為容易量化其利益受損程度, 另外利益受損方需要得到直接補償以維持生計[21]。根據自然保護區的實際情況和客觀條件, 依據自然保護區生態保護者的直接損失和機會成本、生態受益者的獲利, 遵循可操作性原則, 采用直接成本法、機會成本法和意愿調查法等, 制定自然保護區生態補償標準。

外部性理論提供解決自然保護區生態補償方式的思路, 生態補償方式是實施生態補償的核心內容, 是解決怎么補的關鍵所在。自然保護區生態補償方式有政府補償和市場補償, 政府補償包括政策補償、資金補償、實物補償和技術補償等, 市場補償包括一對一交易、市場貿易、生態標記等[22]。我國自然保護區大多分布在經濟落后的邊遠地區, 生態補償主體應該以國家為主, 由于自然保護區建立限制了社區居民對資源利用, 給社區居民造成損失, 而缺乏生態補償, 未能解決社區居民生計問題, 陷入貧困。政府應該直接對社區居民或其它生態系統服務提供者進行補償, 使自然保護區社區居民收入和生活水平不因自然保護區的建立而受影響。依據自然保護區及其社區的實際情況, 采用意愿調查法和訪談法, 選擇自然保護區生態補償方式。

3 研究區概況和數據來源

3.1 研究區概況

福建省戴云山國家級自然保護區(以下簡稱“戴云山保護區”)介于東經118°05′—118°20′, 北緯25°38′—25°43′, 總面積13472.4 hm2, 戴云山保護區于1985年建立省級自然保護區, 2005年經國務院批準為國家級自然保護區, 屬森林生態系統類型, 主要保護對象為地帶性森林生態系統和生物多樣性[23]。戴云山保護區涉及福建省泉州市德化縣的6個鄉(鎮)22個行政村, 有671戶, 約2600人, 其中保護區內有雙芹村和西溪村2個行政村, 有417戶, 約1750人。社區居民主要從事糧食、毛竹生產和生態旅游業。

3.2 問卷調查

通過專家咨詢, 設計了《戴云山保護區當地社區居民態度和生態補償》的調查問卷, 通過21位本專業相關專家進行內容效度檢驗(非常可行12人、比較可行8人和一般可行1人), 檢驗結果符合研究要求。按照具有代表性原則, 選擇保護區建立后區內居民生產生活受影響大的雙芹村和西溪村2個行政村, 雙芹村選取80戶居民、西溪村選取90戶居民進行調查。調查時間為2016年6月—8月, 調查對象為年齡大于18周歲的當地居民, 調查采取面對面訪談的形式, 并對問卷中的疑問給予解答, 提高了問卷回答質量和回收率。問題設計采用封閉式和開放式兩種形式, 封閉式問題是為了獲得可以進行統計研究的數據, 開放式問題一般在每個封閉式問題的后面列出, 由調查對象填寫對問題的看法和認知。共發放問卷170份, 回收166份, 有效162份。

3.3 數據處理

采用Microsoft Excel軟件對調查問卷數據進行統計處理。按5個重要程度等級(最重要、重要、較重要、較不重要和最不重要)給各指標賦予5分、4分、3分、2分和1分的分值。根據公式(1)計算出每個指標的重要程度平均分值。

M=[(5×A)+(4×B)+(3×C)+(2×D)+(1×E)]/(1)

式中:M為第個指標的重要程度平均分值;A為選擇第個指標為“最重要”的人數;B為選擇第個指標為“重要”的人數;C為選擇第個指標為“較重要”的人數;D為選擇第個指標為“較不重要”的人數;E為選擇第個指標為“最不重要”的人數; 5、4、3、2和1分別代表5分、4分、3分、2分和1分的分值;為有效調查問卷數, 本研究中,=162。

4 實證結果及分析

4.1 調查對象基本情況

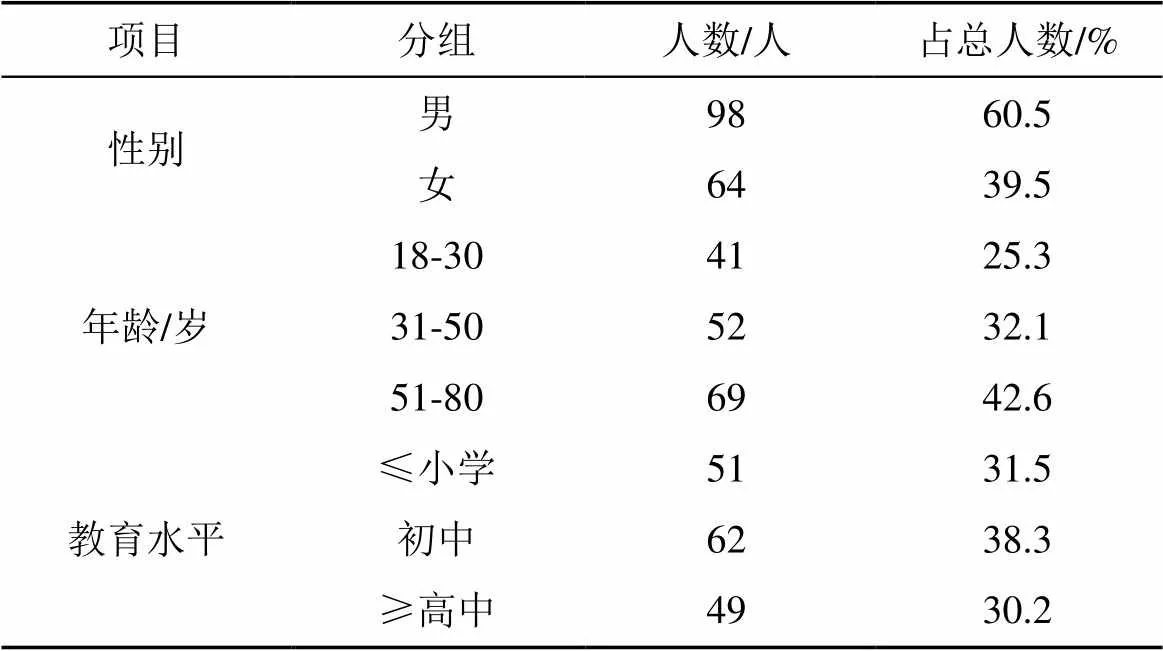

調查對象的男性占多數, 為60.5%, 女性占39.5%(表1)。年齡范圍從18歲到80歲不等, 30歲以下的社區居民占總人數的25.3%, 31—50歲的占32.1%, 51歲以上的占42.6%。接受初中教育的社區居民占總人數的38.3%, 30.2%具有高中文化程度, 小學程度人數占31.5%。

4.2 社區居民對戴云山保護區建立的態度

從調查結果來看, 調查對象有116人對戴云山保護區建立持支持態度, 占調查對象總人數的71.6%, 持反對態度的有10人, 占6.2%, 持中立態度的有36人, 占22.2%, 說明大部分社區居民對戴云山保護區的建立持贊同態度。

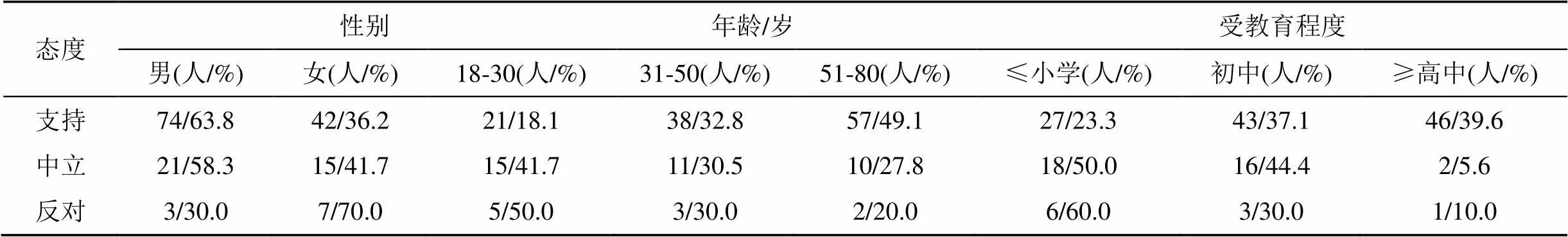

為了進一步探討社區居民人口學特征與對戴云山保護區建立的態度之間的關系, 根據問卷調查和訪談所獲取的數據, 從性別構成、年齡分布和受教育程度等方面進行分析。從性別構成來看, 男性的支持率為63.8%, 反對率為30.0%; 女性的支持率為36.2%, 反對率為70.0%(表2); 這是由于男性居民通常作為家庭代表參加相關會議, 可以更多地接觸到有關保護區相關知識的宣傳, 對政策的了解要多于女性居民。從年齡分布來看, 18—30歲居民的支持率為18.1%, 反對率為50.0%; 31—50歲的支持率為32.8%, 反對率為30.0%; 51—80歲的支持率為49.1%, 反對率為20.0%; 說明年齡的大小與居民態度是否積極是成正比的, 即居民年齡越大, 越能認識到保護區建立的重要性, 因為他們可以應用自己的經驗分析和感受保護區建立前后的生態環境變化。從受教育程度來看, 小學文化程度社區居民的支持率為23.3%, 反對率為60.0%; 初中文化程度居民的支持率為37.1%, 反對率為30.0%; 高中文化程度居民的支持率為39.6%, 反對率為10.0%; 這表明受教育程度的高低與居民態度是否積極是成正比的, 受教育程度越高, 社區居民的態度越積極, 受教育程度高的人能夠認識到保護區建立所帶來的綜合利益, 因而能積極支持保護區的管理工作。

表1 調查對象的基本情況

4.3 戴云山保護區建設對社區居民的影響

4.3.1 保護區建設對社區居民經濟收入的影響

在調查中發現, 調查對象中有119人(73.5%)認為戴云山保護區的建設減少了家庭的經濟收入, 保護區建立后, 禁止社區居民砍伐樹木、打獵、收集林副產品等, 導致收入減少; 有11人(6.8%)認為增加了家庭收入, 保護區的建立提高了當地知名度, 使得環境變好, 發展生態旅游, 增加社區居民的就業等導致收入增加; 有18人(11.1%)認為對其收入影響不清楚, 說明了被調查對象認為建立保護區與他們關系不大。有14人(8.6%)認為家庭經濟收入沒有受到影響。由此可見, 建立戴云山保護區減少了大部分社區居民的家庭經濟收入。

4.3.2 保護區給社區居民造成的損害

從調查可知, 保護區給社區居民造成損害的重要程度排序為: 限制資源的利用(3.97)、野生動物的破壞嚴重(3.52)、旅游收入分配不均(3.01)和忽視居民的利益(2.45)等。

表2 社區居民對戴云山保護區建立的認知態度

從戴云山保護區建設對社區居民造成損失的意愿調查結果發現, 調查對象中有91.4%(148人)認為限制狩獵造成損失為400—500 元·(戶·年)-1, 有96.3%(156人)認為限制林木采伐造成損失為750—850 元·(戶·年)-1, 有92.6%(150人)認為限制采藥造成損失為550—650 元·(戶·年)-1, 有97.5%(158人)認為限制放牧造成損失為500—600 元·(戶·年)-1, 有93.8%(152人)認為限制采集薪材造成損失為450—550 元·(戶·年)-1。戴云山保護區建立以來, 野生動物禁止捕殺, 樹木不能采伐, 導致保護區內野生動物的種群數量有了很大的增長, 動物危害家畜時常發生, 毛竹、農作物遭受嚴重破壞, 給社區居民造成較大的損失, 調查對象中有98.1%(159人)認為野生動物的破壞造成損失為300—400 元·(戶·年)-1。由于戴云山國家級自然保護區的管理條例未對生態補償制度做出規定, 造成保護資金嚴重不足, 調查得知, 社區居民均未得到過補償。戴云山保護區旅游的發展, 壯大了保護區經濟實力, 同時給予了社區居民增加收入的機會, 但是在調查中發現, 戴云山保護區在發展旅游過程中, 獲益最多的是來自外地的經營管理者, 雖然保護區和當地社區居民享有一定的門票收入, 但是當地居民受益仍然較小。

4.3.3 社區居民面臨的問題

從調查結果來看, 戴云山保護區社區居民面臨問題的重要程度排序為: 缺少資金(4.38)、補償制度缺失(3.78)、缺乏生產技術(2.87)和缺少教育條件(2.24)等。戴云山保護區建立前, 社區居民依賴于保護區內的自然資源, 從事生產, 維持生活; 狩獵、采藥、放牧、采伐林木、采集薪材等是社區居民傳統的生產方式與現金收入來源; 保護區建立后, 使當地社區居民喪失了原有耕地、林地的使用權, 限制了社區居民對資源的利用, 使社區居民從保護區中所得的收入減少, 造成社區居民缺少資金。生態補償制度的缺失是造成保護資金嚴重不足以及保護與開發矛盾加劇的重要因素, 《福建省戴云山國家級自然保護區管理條例》中未對保護區生態補償制度做出規定, 未能妥善解決當地居民的生計問題, 使得保護區與社區居民的矛盾日益尖銳; 保護區帶來的效益, 未分配到承擔損失的社區居民; 由于缺失生態補償制度, 戴云山保護區社區居民的預期收益未能兌現。戴云山保護區建立后, 影響了當地社區經濟的發展, 社區集體可支配的財力減少, 使得當地社區對居民生產技術培訓和教育等方面的投入減小, 社區居民很少接受和實施一些新的生產生活技術和技能, 缺乏管理經驗。

戴云山保護區的建立使大多數社區居民收入減少, 而社區居民沒有得到相應的補償; 社區居民面臨著缺少資金、補償制度缺失和缺乏生產技術等問題。如何補償社區居民所受到的損失、以什么形式進行補償等是自然保護區研究學者、決策者和社區共同關注的問題。通過建立有效的生態補償機制, 使戴云山保護區社區居民的收入不因保護區的建立而受影響, 以促進戴云山保護區資源環境保護和社區社會經濟可持續發展。

4.4 戴云山保護區生態補償機制

4.4.1 生態補償主體和客體

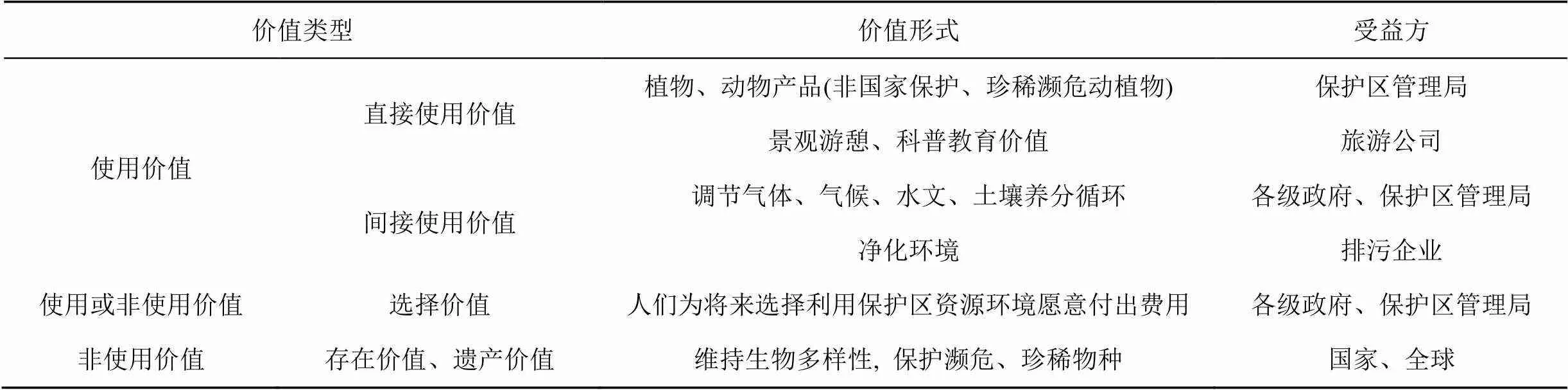

自然保護區利益相關者是指能夠影響自然保護區建設和發展, 或受自然保護建設和發展影響的個人或組織。通過關鍵信息人訪談和社區居民問卷調查的結果, 戴云山保護區利益相關者主要包括社區居民、戴云山保護區管理局、旅游部門、企業、各級政府等。采用利益相關者分析法, 在明確保護區價值類型和形式的前提下, 確定不同層次的受益者和補償者, 根據“誰受益, 誰付費”原則, 確定戴云山保護區生態補償主體為旅游部門、排污企業、各級政府等, 這些支付主體除政府外均通過使用保護區資源環境, 成為保護區生態效益的主要受益者(表3); 生態補償客體為社區居民, 戴云山保護區社區居民為保護資源環境而出讓其部分權利, 如產業結構調整后從農業生產活動得到的收入下降, 或從利用保護區資源所得收入下降, 屬于受到損害的一方, 應得到補償。

從戴云山保護區生態補償支付主體的意愿調查結果發現, 要求中央政府、省政府、泉州市政府、受益企業和旅游部門成為實施生態補償支付主體的回答意愿率均在95%以上, 因此, 戴云山保護區生態補償支付主體確定為公共利益的代表者即各級政府, 受益的企業和旅游部門。通過戴云山保護區生態補償接受客體的意愿調查結果表明, 調查對象中有148人(91.3%)選擇補償給社區居民, 因此, 戴云山保護區生態補償接受客體確定為發展權受到限制的社區居民。

表3 戴云山保護區的價值取向

4.4.2 生態補償標準

運用機會成本法和意愿調查法, 制定戴云山保護區生態補償標準, 戴云山保護區退耕還林地多以種植單季水稻為主, 平均產量4500 kg·(hm2·年)-1, 扣除化肥、種子等, 年純收益為7500—10000 元·(hm2·年)-1, 在調查中發現, 戴云山保護區退耕還林地為0.140 hm2·戶-1, 機會成本取1050—1400 元·(戶·年)-1; 通過意愿調查得知, 由于戴云山保護區的建立, 限制狩獵、林木采伐、采藥、放牧、采集薪材等造成的損失共計為2650—3150 元·(戶·年)-1, 野生動物的破壞造成損失為300—400 元·(戶·年)-1, 因此, 戴云山保護區社區居民發展權限制的損失為4000—4950 元·(戶·年)-1。

運用機會成本法, 依據戴云山保護區社區居民發展權限制的損失, 結合戴云山保護區社區居民補償金標準選擇的受償意愿調查, 能合理地制定戴云山保護區生態補償的標準, 充分考慮利益相關者的意愿是科學制定補償標準的必要環節, 意愿調查法的應用將增強自然保護區生態補償標準的科學性[24]。根據戴云山保護區社區居民受償意愿調查的結果, 戴云山保護區社區居民提出的補償金標準范圍為4501—5500 元·(戶·年)-1的共有151人, 占調查對象總人數的93.2%。

依據戴云山保護區社區居民發展權限制的損失, 結合社區居民補償金標準選擇的受償意愿調查, 制定戴云山保護區生態補償標準為4000—5500 元·(戶·年)-1較為合理。

4.4.3 生態補償方式

自然保護區生態補償方式有資金、實物、政策和技術補償等。從調查中發現, 調查對象中有74人(45.7%)選擇資金補償, 資金補償指各級政府、資源開發者、受益者拿出資金用于治理和恢復由于資源開發帶來的生態破壞, 通過政府財政轉移支付、減免稅收、信用擔保貸款、補償金和贈款等方式進行補償; 戴云山保護區社區經濟發展落后, 社區居民為了維持生計, 認為現金補償更為直接、方便。有64人(39.5%)選擇實物補償, 實物補償指補償主體通過物質、勞力和土地等作為補償手段緩解補償對象部分的生產要素和生活要素問題, 改善補償對象的生活狀況以增強其生產能力; 通過實物補償幫助戴云山保護區社區居民發展生態經濟產業, 增加收入, 提高生活水平。有20人(12.3%)選擇政策補償, 政策補償是上級政府對戴云山保護區的權利和機會補償; 通過制訂各項優先權和優惠待遇的政策, 調整產業結構, 扶持保護區社區居民進行生產轉型, 補償社區居民放棄原有生產方式所付出的機會成本的損失。有4人(2.5%)選擇技術補償, 技術補償指開展免費的智力服務, 提供無償技術咨詢和指導, 提高受補償者的組織管理水平和生產技能; 通過定期派送技術人才, 協助戴云山保護區的發展和環境保護工作, 減輕戴云山保護區發展和保護的阻力。可見, 戴云山保護區應建立以資金和實物補償為主, 政策補償為輔的補償方式。

5 結論與建議

5.1 結論

基于國家主體功能區劃的自然保護區被界定為禁止開發區域, 必然要對其科學有效地實施生態補償。從生態補償主體、客體、標準、方式等構建自然保護區生態補償機制, 以福建省戴云山國家級自然保護區為例進行實證研究, 對構建可行性的自然保護區生態補償機制具有參考作用, 為主體功能區順利實施、自然保護區資源環境管理和區域環境政策制定提供科學依據。

通過實證研究得出基本結論為: 戴云山保護區建立限制了社區居民對資源利用, 給社區居民造成損失而缺乏補償; 社區居民面臨著缺少資金、補償制度缺失和缺乏生產技術等問題。戴云山保護區生態補償主體為公共利益的代表者各級政府、受益企業和旅游部門, 生態補償客體為社區居民, 生態補償標準為4000—5500 元·(戶·年)-1, 戴云山保護區應建立以資金和實物補償為主, 政策補償為輔的補償方式。

5.2 建議

5.2.1 維護社區居民的權益

戴云山保護區社區居民對保護區資源的依賴程度大, 而戴云山保護區建立改變了社區居民原有生計方式, 侵害了社區居民的生存權力; 限制社區居民的發展空間和成長機會, 制約了社區居民的發展權力; 剝奪了社區居民的環境權力。因此, 需要積極協調利益相關部門, 讓社區居民參與到戴云山保護區的決策、規劃、收益和分配, 維護社區居民的參與權、知情權和監督權, 使戴云山保護區社區居民收入和生活水平不因自然保護區的建立而受影響。

5.2.2 加強社區居民生計技能培訓

戴云山保護區大部分社區居民缺乏非農就業競爭力、就業門路少和收入不穩定, 因此, 政府應該對社區居民進行非農就業的技能培訓, 以提升其生計能力。另外, 戴云山保護區從事農業生產的大多社區居民受教育程度較低, 缺乏應用農業新技術、新品種的能力, 影響農業生產效率和居民收入, 所以, 通過政府組織社區居民參與糧食生產和毛竹豐產培育的技術培訓, 提高社區居民的農業生產效率和收入。

5.2.3 完善生態補償制度

戴云山保護區建設造成當地社區居民損失包括發展權限制和野生動物肇事, 居民為戴云山保護區建立付出很大代價而缺乏補償。因此, 應該將生態補償的條款納入《福建戴云山國家級自然保護區管理條例》中, 確定戴云山保護區生態補償的方針、原則和實施模式; 從生態補償主體、客體、標準、方式和法規等方面完善戴云山保護區生態補償制度, 以促進戴云山保護區生態保護和社區居民生計可持續性。

[1] 方忠權, 丁四保. 主體功能區劃與中國區域規劃創新[J]. 地理科學, 2008, 28(4): 483–487.

[2] 牛叔文, 張馨, 董建梅, 等. 基于主體功能分區的空間分析——以甘肅省為例[J]. 經濟地理, 2010, 30(5): 732–737.

[3] 宋長青, 冷疏影. 當代地理學特征、發展趨勢及中國地理學研究進展[J]. 地球科學進展, 2005, 20(6): 595–599.

[4] 王昱, 丁四保, 王榮成. 主體功能區劃及其生態補償機制的地理學依據[J]. 地域研究與開發, 2009, 28(1): 17–21, 26.

[5] 王昱, 王榮成. 我國區域生態補償機制下的主體功能區劃研究[J]. 東北師范大學學報(哲學社會科學版), 2008, (4): 17–21.

[6] PHAM T, CAMPBLL B, GARNETT S. Lessons for pro-poor payments for environmental services: An analysis of projects in vietnam[J]. The Asia Pacific Journal of Public Administration, 2009, 31(2): 11–13.

[7] FARLY J, COSTANZA R. Payment for ecosystem services: from local to globa[J]. Ecological Economics, 2010, 69(1): 2060–2068.

[8] CRANFORD M, MOURATO S. Community conservation and a two-stage approach to payments for ecosystem services[J]. Ecological Economics, 2011, 71(15): 89–98.

[9] SCHOMERS S, MATZDORF B. Payments for ecosystem services: A review and comparison of developing and industrialized countries[J]. Ecosystem Services, 2013, (6): 16–30.

[10] 張建肖, 安樹偉. 國內外生態補償研究綜述[J]. 西安石油大學學報(社會科學版), 2009, 18(1): 23–28.

[11] 黃潤源. 論我國自然保護區生態補償法律制度的完善路徑[J]. 學術論壇, 2011, (12): 181–185, 210.

[12] 潘志偉, 徐佳. 敦煌西湖國家級自然保護區生態補償法律機制的研究[J]. 中國林業經濟, 2016, (1): 69–70, 73.

[13] 胡小飛, 傅春. 自然保護區生態補償利益主體的演化博弈分析[J]. 理論月刊, 2013, (9): 135–138.

[14] 魏曉燕, 毛旭鋒, 夏建新. 我國自然保護區生態補償標準研究現狀及討論[J]. 世界林業研究, 2013, 26(2): 76– 81.

[15] 蔡為民, 張磊, 劉沁萍, 等. 天津古海岸與濕地國家級自然保護區生態補償標準及關鍵技術研究[J]. 濕地科學, 2016, 14(2): 137–144.

[16] 黃寰. 論自然保護區生態補償及實施路徑[J]. 社會科學研究, 2010, (1): 108–113.

[17] 郭升選. 生態補償的經濟學解釋[J]. 西安財經學院學報, 2006, 19(6): 43–48.

[18] 張帆, 李東. 環境與自然資源經濟學[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007: 221.

[19] 陳傳明. 自然保護區生態補償的利益相關者研究——以福建天寶巖國家級自然保護區為例[J]. 資源開發與市場, 2013, 29(6): 610–614.

[20] 李曉光, 苗鴻, 鄭華, 等. 生態補償標準確定的主要方法及其應用[J]. 生態學報, 2009, 29(8): 4431–4440.

[21] 中國生態補償機制與政策研究課題組. 中國生態補償: 機制與政策研究[M]. 北京: 科學出版社, 2007: 32.

[22] 李云燕. 我國自然保護區生態補償機制的構建方法與實施途徑研究[J]. 生態環境學報, 2011, 20(12): 1957–1965.

[23] 李文周. 戴云山國家級自然保護區發展生態旅游的思考[J].內蒙古林業調查設計, 2012, 35(6): 64–66, 101.

[24] 張志云, 郭正福. 生態公益林補償標準的確定[J]. 亞熱帶資源與環境學報, 2010, 5(3): 19–25.

Study on ecological compensation mechanism of nature reserve under the visual field of main functional areas: a case analysis of Daiyunshan National Nature Reserve in Fujian

CHEN Chuanming1,2, HOU Yufeng1,2

1. Institute of Geography, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China 2. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process, Ministry of Education, Fuzhou 350007, China

Nature reserve is defined as such a place where development is prohibited by the main function zoning of our country, and it is necessary to implement ecological compensation scientifically and effectively. The problem commonly concerned by research scholars, decision makers and communities is how to coordinate the relationship between nature reserve on social economy and ecological protection. Establishing an effective ecological compensation mechanism is crucial to ecological protection and the development of the community’s social economy in a nature reserve. This paper designed the ecological compensation mechanism frame of nature reserve based on the ecological compensation subject, object, standards, modes; and specific suggestions were presented to improve the ecological compensation of nature reserve. Empirical research was done by taking DaiyunshanNational Nature Reserve in Fujian province as an example, which can provide important theoretical significance and reference value for constructing a feasible ecological compensation mechanism of nature reserve in China.

main functional areas; ecological compensation; mechanism; nature reserve

X24 S759.9

A

1008-8873(2018)01-087-08

10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.01.012

2017-01-25;

2017-04-11

國家社會科學基金項目(14BSH102); 福建省科技廳軟科學項目(2017R0030).

陳傳明(1963—), 男, 研究員, 主要從事資源與環境管理、自然保護和區域規劃, E-mail: chencm63@163.com

李鵬善,朱正杰,嚴燕兒等. 不同光照強度和底質營養對三種沉水植物的影響[J]. 生態科學, 2018, 37(1): 101-107.

LI Pengshan, ZHU Zhengjie, YAN Yaner, et al. Effects of different light intensity and sediment nutrition on three submerged macrophytes[J]. Ecological Science, 2018, 37(1): 101-107.