碧桂園的扶智扶貧實踐

羅海巖 韓騰千

在國內許多大型慈善和公益活動中,碧桂園鮮明的品牌標志經常進入人們的視野。這家業績不斷實現跨越、已崛起為業界領跑者的公司,堅持履行扶貧攻堅的社會責任,21年來,向社會累計捐贈36億元,覆蓋教育扶貧、產業扶貧、鄉村振興等眾多扶貧項目,直接受益者超過19萬人次。

廣東順德碧桂園總部設立的國華紀念中學課堂上,學生向老師請教問題

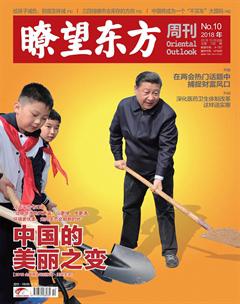

碧桂園集團創始人楊國強出生于廣東順德一個貧困的農民家庭,18歲之前沒有穿過鞋,在他因家貧輟學之際,政府減免學費,并發給助學金讓他完成了高中學業。事業有成后,楊國強不忘初心,熱心致力于扶貧事業,多次獲中國消除貧困獎、全國脫貧攻堅獎,連續七年榮膺全國慈善領域最高政府獎“中華慈善獎”,并受到習近平主席親切接見。

扶智:阻斷貧困代際傳遞

1997年初,楊國強手里只有幾百萬元時,看到報紙上有廣州學生讀不起大學的消息,悄悄來到《羊城晚報》社, 捐資100萬元助學,并要求絕對保密。在1997年到2007年的十年間,他每年都捐資100萬元,2006年事業有新的發展后,開始每年捐贈200萬元。這件事直到 2007 年《瞭望東方周刊》記者對此進行報道,才揭開了這個秘密。這項助學基金使9664名貧困學子獲助。

從這個助學基金開始,楊國強開始設立更多的助學和扶貧基金,先后創辦了三所全免費學校,以扶貧必扶智的理念,投身于長達21年的扶貧助教公益事業。

2002年,楊國強拿出近半身家,捐資2.6億元創辦了民辦高中——國華紀念中學,學校招收來自全國各地的貧困學生,承擔學生在校所有費用,并提供助學金,直至學生完成本科、碩士、博士學業。學校至今已在全國28個省市區、21個民族中,招收貧困學生2747名,其中已就業1213人,碩士547人,博士76人。近年來楊國強每年投入這所中學的資金都超過 4000 萬元。

2007年,楊國強出資創辦國良職業培訓學校,免費培訓農村籍退伍軍人,使之成為技能型產業工人。至今已經出資1.3億元,資助了14466名農村籍退伍軍人接受職業培訓,并使之先后走上各個工作崗位。

2014年,楊國強以國強公益基金會名義,在廣東清遠創辦全國唯一對貧困生全免費的大學——廣東碧桂園職業學院,以“產教融合、校企共育”的人才培養模式,實現“教育扶貧,授人以漁;一人成才,全家脫貧”,從源頭上挖斷貧困窮根。2017年首屆畢業的290名畢業生已全部就業,正在帶動全家脫貧。

職業學院學生李家欣,來自貧困農村家庭,為了供她念書,家里四處借錢。“因為不想給家里造成更大的負擔,我已經想輟學外出打工。就在我最無助的時候,在報紙上看到了碧桂園職院的招生信息,頓時看到了希望。”過去三年,李家欣就讀碧桂園職院酒店管理專業,家里沒出一分錢。2017年畢業后,李家欣入職一家五星級酒店擔任西餐主管,月薪超過萬元,她和家庭徹底擺脫了貧困命運。

2017年,楊國強和女兒楊惠妍捐款1億元啟動“惠妍教育助學基金”,幫助順德地區因貧困失學兒童。2018年3月3日,為讓白內障患者得到免費救治,楊國強向國務院扶貧辦“光明扶貧行動”捐贈1億元,用于廣西、云南、貴州等地的貧困患者。作為第十二屆、第十三屆全國政協委員,楊國強連續多年的提案都與他從事的房地產行業沒有關系,而幾乎都是關于發展教育事業的,特別是呼吁大力發展職業教育。今年,他繼續為推廣職業教育搖旗吶喊,提案之一就是建議國家規定“滿二十周歲才允許出來工作”。

扶業:建設綠色產業基地

2010年,楊國強選定廣東英德市樹山村作為碧桂園“綠色產業扶貧”的第一個試點,發展以綠色產業為龍頭的“一帶五”(住房改造、飲水、道路、電網、通信)扶貧開發整村推進工程。

碧桂園在樹山村推廣“借本你種,賣了還本,賺了歸你,再借再還,勤勞致富”的扶貧理念,因地制宜,建立苗圃示范基地,發展苗木種植產業,目前已初具規模并形成了市場機制,產出超過2000萬元,村民實際獲益1000多萬元,農民戶均增收約6萬元。樹山村早已從一個破敗的村落,變成整潔漂亮的“別墅山莊”。

2011年,碧桂園把樹山村經驗移植到廣州市花都區梯面鎮的對口扶貧項目。從2016年起,又在韶關新豐縣營盤村,結合當地農業種植番薯傳統,通過“企業+合作社”的模式,打造產業精準扶貧示范基地。

送技能下鄉,一人就業,促進全家脫貧。2012年起,碧桂園在清遠市佛岡縣水頭鎮開展“送技術技能下鄉培訓項目”,培訓內容包括叉車、電工技術、焊工技術、財務會計、家政育嬰等九種技術,種植砂糖桔、青花梨,養殖雞鴨魚的短期農業實用技術,以及部分學歷教育,先后培訓17006人,其中4064人通過推薦先后就業,平均收入提高約20%。許多貧困戶實現了增收、脫貧、致富。

2016年10月,碧桂園在廣東潮州市饒平縣浮濱鎮啟動扶貧項目,將下屬5個自然村整體搬遷,建設集生活、休閑、現代農業和自然景觀為一體的生態文明新農村、生態農業示范村。他們規劃特色產業、休閑旅游等發展項目,使之成為廣東省扶貧村鎮示范點。2017年,在改善韶關樂昌市長來鎮和村的基礎設施時,他們專門請來廣州美術學院學生,結合當地歷史和文化典故,為村里新房墻壁吟詩作畫,從細節著手建設鄉村精神文明,描繪美麗整潔的新農村家園。

碧桂園早在十年前就成立了專門的扶貧部門,配備了一支專職隊伍,長期駐村扶貧。2017年10月,碧桂園捐資5億元幫扶廣東英德市78個貧困村,助其實現“一年脫貧,三年振興”,確保英德市4萬多貧困人口在2018年全部脫貧。他們成立精準扶貧美麗鄉村建設工作組,楊國強以董事局主席身份親任總指揮,全面調動集團資源,推進各種幫扶工作。按照“不大拆大建、不大包大攬”原則,堅持“政府主導、農民主體、企業參與”,充分調動農民脫貧致富的積極性,讓資金、人才、產業、市場等資源“四兩撥千斤”,實現“一年致富,年年有余”,一個個“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”的美麗鄉村,正在改變過去貧困落后的面貌。

作為全國政協委員,楊國強今年上會帶來了兩份提案,除持續關注的職業教育,他還把目光投向了“鄉村振興”,提出土地連片開發、打造集中居住綠色鄉村等建議。據了解,2018年,碧桂園將在全國選擇十個左右國家扶貧開發重點縣進行結對幫扶,因地制宜,以產業發展和就業培訓為主,助力精準脫貧和鄉村振興戰略。

扶貧:目光投向老少邊窮地區

戲稱自己是“第一代農民工”“一門泥水匠手藝改變了一生”的楊國強,隨著產業布局的輻射,也將扶貧的目光投向老少邊窮的西部地區。

為了響應國家“東西部扶貧協作”的號召,碧桂園從2007起參與幫扶四川省馬邊、甘洛兩個國家級貧困縣項目,至2011年,投資總額已達 2.1 億元。在兩縣除了幫助6000戶貧困人口搬遷,助其修建通水、通電、通路的新住房外,還興建了兩所職業高中,建成 11所小學食堂、5所學校教學樓、8所學校飲水工程。建通村公路 300 公里,興建了 5 所鄉鎮衛生院,改善了困難群眾的居住環境。碧桂園還資助馬邊縣發展有機養雞產業,甘洛縣發展核桃種植產業。

2016年,碧桂園投資5000萬元在廣西橋馬片區央律村實施苗木產業精準扶貧項目。通過“企業+合作社+建檔立卡戶”的模式,借鑒碧桂園幫扶樹山村的成功經驗,打造300畝苗木產業精準扶貧基地,預計開發5年,每畝苗木的年收益可達萬元左右,每年帶動片區210戶建檔立卡貧困戶脫貧,并為橋馬片區增添了一處新的鄉村旅游景點。

2017年3月,碧桂園在廣西百色市田陽縣啟動精準扶貧技能提升項目。半年內,已培訓3683名村民,其中建檔立卡貧困戶1088人,有2227人取得資格證書,已推薦就業702人。

2017年6月30日,碧桂園集團向貴州大學捐贈1200萬,用于對優秀青年教師和貧困學生的獎勵,并與貴州大學簽訂合作協議,在人才培養、項目開發、科技成果轉化、學生實習與就業等方面,雙方展開深入合作。

楊國強還曾給安徽省“雨露計劃”捐資2500萬元,用于培訓農村籍退伍軍人。他在今年的全國兩會上描述了他的設想:“在實施鄉村振興戰略過程中,將平原上的農村人口集中到一兩萬人的綠色生態小鎮,有教育、就業、醫療、商業、文化和交通設施,在小鎮邊,建農產品深加工的工廠和其他一些沒有污染的工廠,這樣解決就業問題。”

楊國強早年將公司的發展戰略定位為:中國新型城鎮化進程的身體力行者。在穩健發展的節拍下,不斷編織新型城鎮化的“大網”。他多次說過:“我只是為社會保管財富。”碧桂園將從今年起,將精準扶貧、鄉村振興放在與主業經營同等重要的位置,各區域統籌規劃,打造出一批可持續、可復制的綠色產業扶貧范例。