裝置《遙遠的信件》自述

彭薇

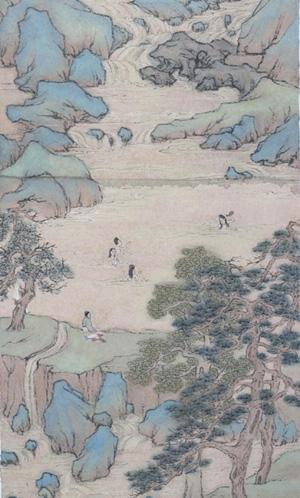

古老中國山水畫的卷軸與冊頁,源源不斷為《遙遠的信件》提供靈感,提供圖式。這些作品并不是“山水畫”,而是卷軸與冊頁的手繪裝置,通過繪畫與印刷品,呈現“再現”與“復制”的視覺錯位與曖昧關系。

此組作品表達是:

1、面對傳統山水繪畫,我并不僅僅“看見”某位大師的“畫面”,而是“整個兒看見”作為真實物質的卷軸與冊頁,并“全部描繪”——古畫卷軸與冊頁的包首、封面、束畫的絲帶、連接絲帶的玉別、盛放卷軸冊頁的畫盒,當然,包括傳統繪畫的題跋,并不僅僅是“一幅畫”,而是一件件通體完美的“手工制品”。古人畫畫、觀畫、制作畫幅,全程體現為“散點平鋪”的美學。“一步一景”的描繪、不斷添加的后人題跋、親手一段段展開卷攏的方式,成為完滿的古典手工文本,與古羅馬手繪卷軸和中世紀經書,遙相對應,是由圖像和文本共同構成的手制書。因此,我不是在畫山水畫,而是在“畫卷軸”,“畫冊頁”,將“繪畫與制作”按照古人的形制和我的審美,加以微妙而愉悅的改變。

2、古典山水畫試圖“統攝”的是“自然”,我的畫則“統攝”一件件精美的卷軸和冊頁——“自然”,亦即山水,只是其中一部分——由于整個卷軸與冊頁是筆筆手繪的,這些作品容易被誤讀為“古典山水畫”。這一誤讀,造成傳統山水畫與現代觀念作品的錯位,這是我制造的錯位,我期待的錯位,它使作品出現雙重效果。

3、當然,我的手繪游戲全部來自印刷品,來自現代印刷書籍。繪畫(古典)與文學(題跋)進入我的視野,而我用西方文學大師的私信“篡改”了古典山水畫的題跋,甚至題目,于是,“西方”這一概念“進入”了中國山水文本。在挪用古典繪畫圖像的同時,西方文人的信件、詩歌,“替代”了題跋,但這替代的位置、書法、效果,仍是“題跋”。這是有趣的對應游戲——古人用題跋與繪畫交談,我借西方文人的書信與中國古人的畫交談,同時,與現代觀眾交談。

4、我的每幅作品畫成后,又用現代數碼高仿真技術復制,復歸印刷品。復制品的數量和體積,與我的作品同一尺寸,同步累積。

5、就繪畫而言,在更深的層面,我企圖以再傳統不過的手法,與傳統分離,又使傳統文本與當代觀念在紙面上合一。這組作品是在宣示傳統的不可更動性和持久性的同時,又與傳統割裂,企圖在難以覺察的顛覆中,心思細密地維護著傳統的完整。

6、我所復制的卷軸、冊頁、畫盒,以裝置方式展示,是對時空久遠但影響不衰的繪畫經典的祭念,是對中西文人詩信遺跡的祭念,也是對自己作品一旦出售逸散之后的存念,這一存念,也是對現代印刷復制技術的感念之意——正是現代復制藝術使我獲得靈感、依據、寄托,在翻閱印刷品的漫漫旅程中,我發現,誠如法國電影學院創始人讓·克洛德·卡里埃爾所言:“歷史不停地在讓我們吃驚,比現在更甚,也許比未來更甚。”