耐鹽堿苜蓿品種中苜1號的生產(chǎn)性能研究

陳彩錦,張建興,金學平,馬克成,高 婷,王曉春,王 川,張俊麗,楊天輝,趙 萍

(1.寧夏農(nóng)林科學院固原分院,寧夏固原 756000;2.寧夏農(nóng)林科學院動物科學研究所,寧夏銀川 750002;3.寧夏回族自治區(qū)草原站,寧夏銀川 750002)

紫花苜蓿(MedicagosativaL.)起源于小亞細亞、外高加索、伊朗和土庫曼的高地[1],是世界上栽培最早、面積最大、利用最廣泛和經(jīng)濟價值最高的優(yōu)質(zhì)牧草,享有“牧草之王”的美譽[2-3]。由于紫花苜蓿具有高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗寒、耐旱、耐鹽堿、抗逆性強、適應廣泛、根系發(fā)達、再生性強、飼用價值高,營養(yǎng)豐富、改土培肥植物等特點,在干旱半干旱、鹽堿地區(qū)都具有廣泛的適應性[4-5]。筆者引進紫花苜蓿品種中苜1號在寧夏平羅縣西大灘鹽堿地進行了種植試驗,研究中苜1號在鹽堿地上的生產(chǎn)性能,以期為鹽堿地土壤的改良和環(huán)境的恢復奠定基礎(chǔ)。

1 材料與方法

1.1試驗材料供試品種為中國農(nóng)業(yè)科學院畜牧研究所育成品種紫花苜蓿中苜1號。

1.2試驗設計

1.2.1試驗地概況。試驗地位于寧夏平羅縣西大灘,地理位置為106°27′E,38°52′N,海拔約1 095 m,屬于賀蘭山東麓洪積平原與黃河沖積平原過渡地帶,為黃河中上游半干旱半荒漠鹽漬區(qū),是銀川平原引黃灌區(qū)末梢。土壤類型為白僵土,屬于典型的溫帶大陸性氣候,全年日照充足,蒸發(fā)強烈,空氣干燥,溫差較大,無霜期短;年降水量為 180~220 mm,年蒸發(fā)量2 000 mm以上;年平均氣溫 9.4℃,最低氣溫 -21.3 ℃,最高氣溫 34.3 ℃,≥10 ℃積溫為 3 300 ℃。

1.2.2試驗設計。試驗采用大田機械播種,不設重復,條播,行距25 cm,留苗密度為450萬株/hm2,種植面積6 667 m2,播種深度2~3 cm。

1.3測定項目與方法

1.3.1株高。采用隨機取樣法,在試驗地選取具有代表性的地段3處,每處選10株,分別以隨機取樣的方法進行測高。自地面量至生長點,單位為 cm,保留1位小數(shù),在現(xiàn)蕾至初花期刈割前進行[6]。

1.3.2分枝數(shù)。紫花苜蓿從根頸部位直接抽出地面的莖枝為1級分枝,參照魏臻武等[7]的方法,在試驗地選取具有代表性的地段3處,每處選10株,在現(xiàn)蕾至初花期刈割前測定1級分枝數(shù)[8]。

1.3.3鮮干草產(chǎn)量。在苜蓿現(xiàn)蕾至初花期刈割前,選取具有代表性的樣方3處,每處選擇10 m2的小區(qū),在小區(qū)里選擇1 m2測定鮮草的重量,3次重復。為防止水分散失,邊割邊稱重量。在鮮草產(chǎn)量測定以后進行風干,測定干草產(chǎn)量[6]。

2 結(jié)果與分析

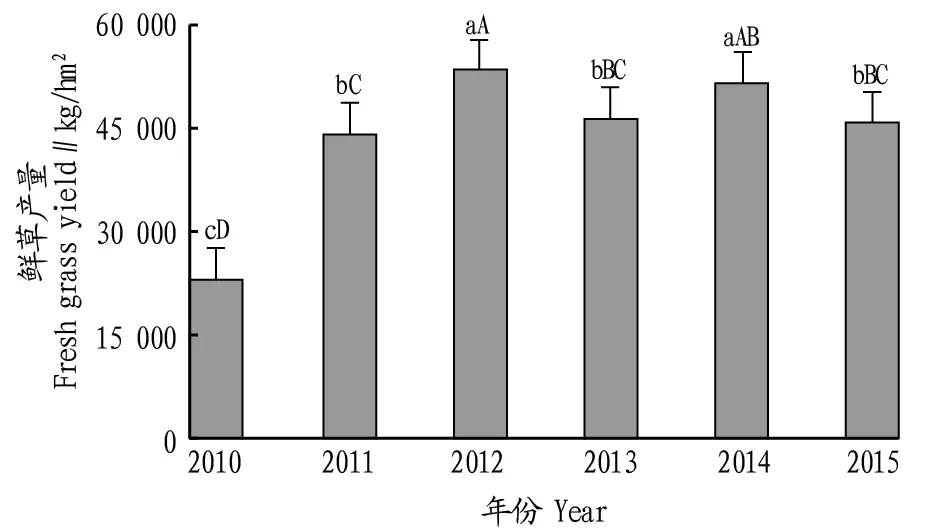

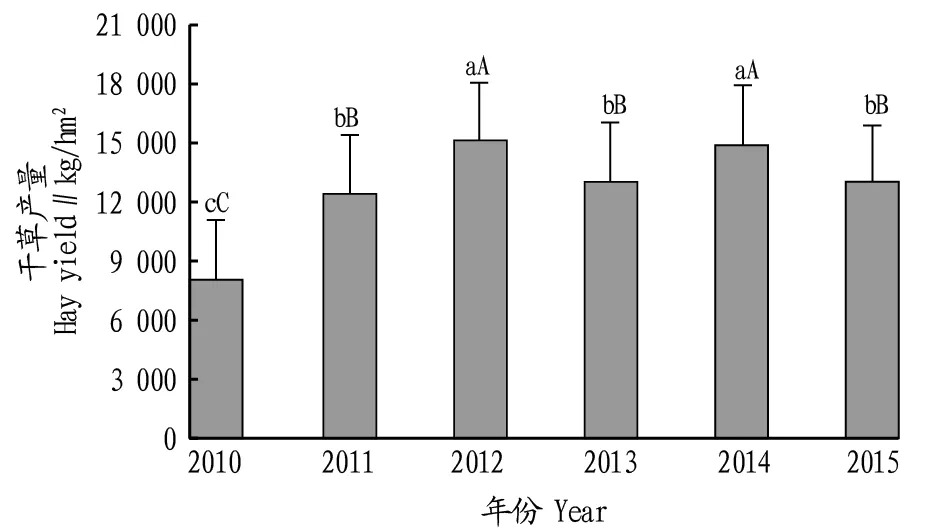

2.1產(chǎn)草量比較由圖1、圖2可知,2009年在鹽堿地上種植的中苜1號苜蓿,2010年開始逐年刈割鮮草,其產(chǎn)草量呈現(xiàn)先上升后下降的變化趨勢,最高鮮草產(chǎn)量和干草產(chǎn)量出現(xiàn)在2012年,鮮草產(chǎn)量和干草產(chǎn)量最低出現(xiàn)在2010年,其中2013年鮮草產(chǎn)量和干草產(chǎn)量分別比2014年低5 167.5和6 951.0 kg/hm2,這是由于2013年在苜蓿生長期內(nèi),干旱比較嚴重,導致鮮干草產(chǎn)量較2014年低。方差分析結(jié)果表明,2012年苜蓿鮮草干產(chǎn)量與2010年、2011年、2013年、2015年存在極顯著差異,與2014年差異不顯著。這表明在鹽堿地上種植苜蓿,鮮干草產(chǎn)量最高均出現(xiàn)在種植以后3~5年內(nèi)。

注:不同年份間標有不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05);不同年份間標有不同大寫字母表示差異極顯著(P<0.01)Note:Different small letters among different years indicated significant differences(P<0.05);Different capital letters among different years indicated extremely significant differences(P<0.01)圖1 不同年份中苜1號鮮草產(chǎn)量比較Fig.1 The fresh grass yield comparison of Zhongmu No.1 in different years

注:不同年份間標有不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05);不同年份間標有不同大寫字母表示差異極顯著(P<0.01)Note:Different small letters among different years indicated significant differences(P<0.05);Different capital letters among different years indicated extremely significant differences(P<0.01)圖2 不同年份中苜1號干草產(chǎn)量比較Fig.2 The hay yield comparison of Zhongmu No.1 in different years

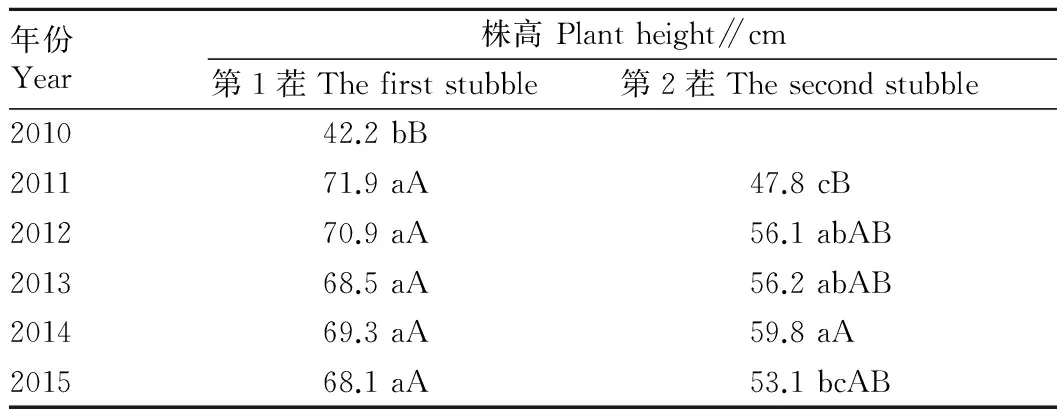

2.2株高比較由表1可知,2010年第1茬苜蓿株高較低,生長速度慢,與其余年份存在極顯著差異;2011—2015年苜蓿直立生長速度相當,沒有顯著差異;第2茬苜蓿除2010年生長最慢之外,其余5個年份存在一定的差異,2014年株高與2011年存在極顯著差異,與2015年存在顯著差異,與2012年、2013年差異不顯著;苜蓿生長速度最快集中在2012—2014年。這表明苜蓿在鹽堿地上生長速度最快時段集中在種植后3~5年,說明這一時段植株的抗鹽堿能力最強,生長最快。

表1不同年份中苜1號株高比較

Table1TheplantheightcomparisonofZhongmuNo.1indifferentyears

年份Year株高Plantheight∥cm第1茬Thefirststubble第2茬Thesecondstubble201042.2bB201171.9aA47.8cB201270.9aA56.1abAB201368.5aA56.2abAB201469.3aA59.8aA201568.1aA53.1bcAB

注:同列不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05);同列不同大寫字母表示差異極顯著(P<0.01)

Note:Different small letters in the same column indicated significant differences(P<0.05);Different capital letters among different years indicated extremely significant differences(P<0.01)

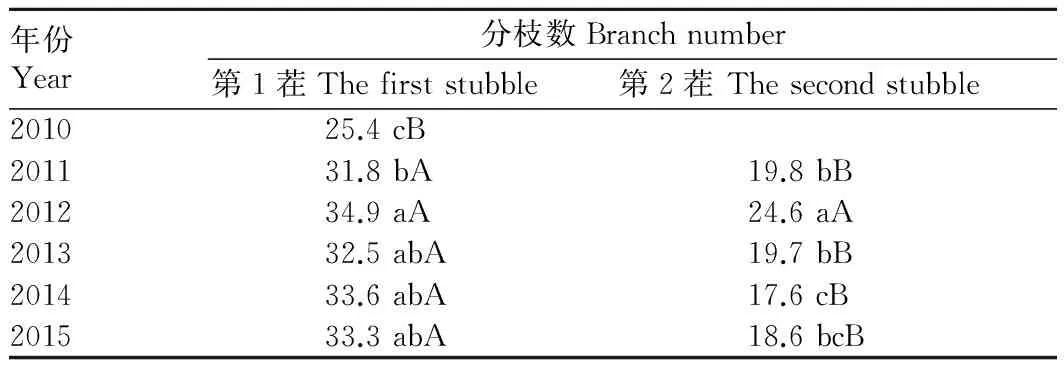

2.3分枝數(shù)比較由表2可知,2009年在鹽堿地上種植的苜蓿,2010—2015年第1茬分枝數(shù)最多出現(xiàn)在2012年,為34.9枝,各年份間差異很大,2012年與2011年存在顯著差異,與2010年存在極顯著差異,2011年與2010年存在顯著差異,2012年與2013年、2014年、2015年沒有顯著差異;第2茬除2010年沒有生長之外,2012年分枝數(shù)極顯著高于其余年份,為24.6枝;2011年和2013年分枝數(shù)顯著高于2014年,與2015年沒有顯著差異。由此可見,苜蓿種植3年時,由于其與環(huán)境的相互適應,產(chǎn)生抗鹽堿性,使得分蘗力增強,分枝數(shù)增多,但由于苜蓿是多年生植物,隨著生長年限的增加,苜蓿自身也將退化死亡,導致分枝數(shù)逐年下降,但不同年份下降速率忽高忽低,不均衡,這可能是由于除鹽堿以外的環(huán)境因素所致,但需進一步研究。

表2不同年份中苜1號分枝數(shù)比較

Table2ThebranchnumbercomparisonofZhongmuNo.1indifferentyears

年份Year分枝數(shù)Branchnumber第1茬Thefirststubble第2茬Thesecondstubble201025.4cB201131.8bA19.8bB201234.9aA24.6aA201332.5abA19.7bB201433.6abA17.6cB201533.3abA18.6bcB

注:同列不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05);同列不同大寫字母表示差異極顯著(P<0.01)

Note:Different small letters in the same column indicated significant differences(P<0.05);Different capital letters among different years indicated extremely significant differences(P<0.01)

3 結(jié)論與討論

土壤鹽堿化是世界范圍的環(huán)境生態(tài)問題之一。土壤中鹽分過多會危害大多數(shù)植物的正常生長,尤其對中等耐鹽性的植物,例如苜蓿危害更大。目前,由于草地的鹽堿化、荒漠化與畜牧業(yè)發(fā)展之間的矛盾越來越突出,因此,研究作為人工草地栽培面積最大的飼草作物—苜蓿在鹽堿脅迫下的生產(chǎn)性能,選育出適合鹽堿地種植的苜蓿品種,對于改良土壤與恢復環(huán)境具有重要的理論意義和較高的經(jīng)濟價值[9]。該試驗結(jié)果表明,在鹽堿地種植苜蓿品種中苜1號,其鮮草產(chǎn)量和干草產(chǎn)量在種植第1年內(nèi)產(chǎn)草量都相對較低,這是由于測產(chǎn)時間與建植時間相對較短,加上作物在逐漸同鹽堿環(huán)境相抗爭,沒有得到充分生長。從建植第2年起,作物逐漸適應了這種高度鹽堿的環(huán)境,其鮮草產(chǎn)量和干草產(chǎn)量逐年提高,其中在鹽堿地上種植苜蓿,鮮干草產(chǎn)量最高均出現(xiàn)在種植以后3~5年內(nèi),其改良鹽堿土壤的效果也就凸顯于此時。但由于苜蓿是多年生草本植物[10],再加上受到氣候、水分、地質(zhì)狀況(鹽堿化)等條件的限制,苜蓿人工草地隨著利用年限的增長,逐步進入衰退期,苜蓿株高降低、分枝數(shù)減小,從

而導致地上生物量減少,鮮干草產(chǎn)量逐年減低[11]。

綜上所述,在寧夏平羅縣西大灘鹽堿地種植苜蓿品種中苜1號,其生產(chǎn)性能較高,尤其是在苜蓿種植以后的3~5年內(nèi),其植株株高較高,分枝數(shù)較多,地上生物量大,鮮干草產(chǎn)量高,有利于對土壤的改良及環(huán)境的恢復。同時,中苜1號苜蓿品種在鹽堿地上種植,具有一定的適應性,可作為土壤鹽堿地改良的苜蓿品種之一。

[1] 洪紱曾.苜蓿科學[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2009:1.

[2] 范可章,朱茂英,陳靈,等.4種紫花苜蓿在不同pH·鹽及鹽堿脅迫下出苗情況的比較[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2011,39(24):14889-14892,15000.

[3] 魏婉玲,程積民,高陽,等.渭北旱塬區(qū)不同立體條件對紫花苜蓿產(chǎn)量的影響與通徑分析[J].水土保持通報,2010,30(5):73-78.

[4] 洪紱曾,任繼周.草業(yè)與西部大開發(fā)[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2001.

[5] 胡耀高.中國苜蓿產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略分析[J].草業(yè)科學,1996,13(4):44-50.

[6] 李鴻雁,王宗禮.苜蓿種質(zhì)資源描述規(guī)范和數(shù)據(jù)標準[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2007:1.

[7] 魏臻武,符昕,曹致中,等.苜蓿生長特性和產(chǎn)草量關(guān)系的研究[J].草業(yè)學報,2007,16(4):1-8.

[8] 王彥華,李德鋒,齊勝利,等.播種量和品種對紫花苜蓿分枝數(shù)和株高的影響[J].草業(yè)學報,2017,26(3):183-190.

[9] 高站武.紫花苜蓿對復合鹽堿脅迫的適應性響應[D].長春:東北師范大學,2006.

[10] 邱波,姜立輝,陳志宇.東北紫花苜蓿栽培技術(shù)[J].畜牧獸醫(yī)科技信息,2008(12):108.

[11] 季波,李娜,蔡進軍,等.寧南山區(qū)苜蓿人工草地退化問題探討[J].黑龍江農(nóng)業(yè)科學,2016(6):115-117.