京津冀科技創新—產業升級協同度測度

——基于復合系統協同度模型

夏業領, 何 剛, 李恕洲

(安徽理工大學 經濟與管理學院,安徽 淮南 232001)

科技創新和產業升級是經濟“新常態”下實現中國經濟結構轉型升級的兩大動力。二者之間存在明顯的互動效應,即產業升級是科技創新的載體與支撐,科技創新是產業升級優化的動力。因此,界定科技創新—產業升級協同度,并探究制約兩者協同發展的關鍵因素,是進一步提高二者融合發展、協同共進的關鍵。京津冀協同發展,是當前我國三大國家級戰略之一。《十三五規劃綱要》將推動京津冀協同發展單列為第三十八章,可見京津冀協同發展戰略地位之高。京津冀協同發展不僅是提高地區可持續發展能力的內在要求,也對我國探索城鎮群的可持續發展具有重要示范意義。因此,研究京津冀科技創新—產業升級協同發展現狀及關鍵制約因素,在經濟“新常態”背景下實現中國經濟長期可持續發展具有重要的參考價值。

一、文獻述評

國內外學者對科技創新與產業升級之間的關系都有大量研究,其中最為學者關注的是科技創新對產業升級的促進作用。國外學者從競爭優勢、生產方式更新、勞動生產率等角度探討了科技創新對產業升級的促進作用。Michael E.Porter論證了通過科技創新,促進產業集聚,進而贏得競爭優勢[1]。Ku Y L等論證了科技創新通過更新生產方式和公司運作模式,促進產業升級這一作用機理[2]。Celeste等論證了科技創新通過提高勞動生產率進而推動產業結構優化升級的路徑[3]。中國學者從理論和實證兩個方面論證了科技創新對產業升級的促進作用。周叔蓮、王偉光從理論層面探討了科技創新與產業結構調整的互動關系,在此基礎上提出依靠科技進步推動產業轉型升級的政策建議[4]。實證方面主要是運用VAR模型[5]、分位數回歸法[6]、逐步回歸法[7]、零售引力法[8]等定量分析了科技創新對產業升級的促進作用。

以上文獻詳細探討和驗證了科技創新對產業升級的促進作用。但研究產業升級對科技創新促進作用的文獻則較少。李偉慶等運用C-D生產函數,從微觀、中觀、宏觀三個層面驗證了產業升級對自主創新能力構建的提升作用[9]。而對兩者相互作用的研究則更少,于喜展等關注了這點,構建了基于生命周期的資源型產業轉型與科技創新的互動模型,認為在資源產業轉型過程中,科技創新為產業轉型提供動力,反之,產業轉型又會對科技創新產生拉動效應[10]。現有研究已經論證了科技創新與產業升級的正向互促作用,但忽視了科技創新—產業升級子系統內部的協同關系。

協同理論最早是由哈肯在20世紀70年代提出,協同理論認為復雜系統是由眾多子系統構成,子系統總是存在著自發的無規則的獨立運動,同時又受到其它子系統對它的共同作用—存在著子系統之間關聯而形成的協同運動。協同運行規律描述的是系統內部各子系統通過協同作用的方式促使系統由無序向有序結構的方向轉變[11]。目前已有學者運用協同理論解釋復雜系統間相互關系。李虹等構建了生態創新協同度模型測度了2005—2013年長三角、珠三角、京津冀生態環境與科技創新協同度[11]。蘇靜等構建了能源—經濟—環境(3E)系統協調度模型測算了我國3E系統協同度[12]。現有協同度測度文獻雖然沒有關于科技創新—產業升級關系的定量分析,但關于生態創新、3E等的研究為本文提供了研究思路。本文將科技創新—產業升級視為復合系統,它由科技創新子系統和產業升級子系統復合而成,一方面,科技創新為產業升級提供動力,另一方面產業升級為科技創新提供廣闊市場支撐。科技創新與產業升級是一個互嵌發展,相互促進的過程。兩者的相互作用、相互滲透、相互制約共同構成了復合系統的協同演進。根據協同理論,如果科技創新和產業升級協同發展將產生“1+1>2”的整體協同效應,進而促進整個社會經濟的可持續發展。

通過對以往文獻的回顧,現有研究在以下方面仍需進一步探討,一是現有關于科技創新和產業升級互促作用的文獻僅從理論上分析兩者協同作用的機理,忽視對內部子系統的協同作用進行研究。二是已有文獻鮮有借助協同理論分析科技創新—產業升級協同度,更缺乏構建數理模型的定量分析。三是多數文獻以中國或中國省域為研究對象,以京津冀這樣具有濃厚協同發展特征為研究對象的則沒有。因此,本文以京津冀為研究對象測度科技創新—產業升級協同度,并探討協同度影響因素,對實現區域科技創新—產業升級協同發展具有重要意義。

二、研究設計

目前測度復合系統協同度的方法主要有灰關聯熵法[13]、全面協同度模型(DTS)模型[14]、基于序參量的復合系統協同度測量模型[15]等。基于序參量的復合系統協同度模型不僅能測度復合系統協同度,而且能通過測度子系統的有序度動態反映復合系統內部的變化趨勢,這與協同學理論認為復雜系統由許多子系統構成,子系統內部運行規律決定復合系統演化特征內涵相一致,因此,本文選擇基于序參量的復合系統協同度模型測度京津冀科技創新—產業升級復合系統協同度,具體包括子系統有序度模型和復合系統協同度模型。

(一)研究方法

1.子系統有序度模型

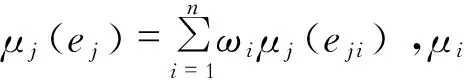

本文將科技創新和產業升級兩個具有相互作用的系統視為復合系統。復合系統可以抽象為S={S1,S2,S3,…,Sn},考慮系統Sj,j∈[1,2]設其發展過程中的序參量為ej=(ej1,ej2,…,ejn),其中n>1,βji≤eji≤αji,i=1,2…,n,βji和αji分別為系統穩定臨界點上序參量分量eji的下限和上限(本文分別取最大值和最小值的1.02倍)。由于不同性質的序參量對系統有序度影響方向不同。本文假定eji=ej1,ej2,…,ejh為正向指標,其取值越大,對系統有序度的正向作用越強,系統的有序度就越高;假定ej=ej(h+1),ej(h+2),…,ejn為逆向指標,其取值越大,對系統有序度的負向影響作用越強,系統的有序度就越低。因此,序參量有序度可通過如下模型測得:

(1)

由定義可知,式(1)中μ(eji)∈[0,1],表示序參量對子系統有序度的貢獻,μ(eji)越大則表明序參量有序度越高,相應的其對系統有序度的貢獻越大。

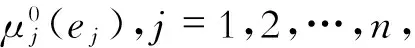

從系統內部運行規律看,決定系統從無序向有序方向發展的序參量是由各序參量eji有序度的集成作用而成,集成結果不僅與各序參量的有序度大小有關,而且還與它們的組合形式有關。為了反映不同指標對序參量有序度的作用大小,本文采用線性加權法,即公式:

(2)

式(2)中的μj(ej)為序參量ej的系統有序度。由定義可知,μj(ej)∈[0,1],μj(ej)數值越大,表明ej對系統Sj有序度的貢獻就越大,系統有序度就越高;反之,則系統有序度越低。

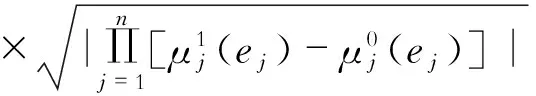

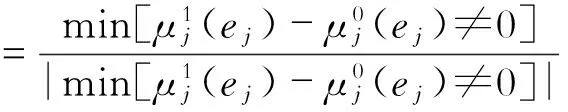

2.復合系統協同度模型

(3)

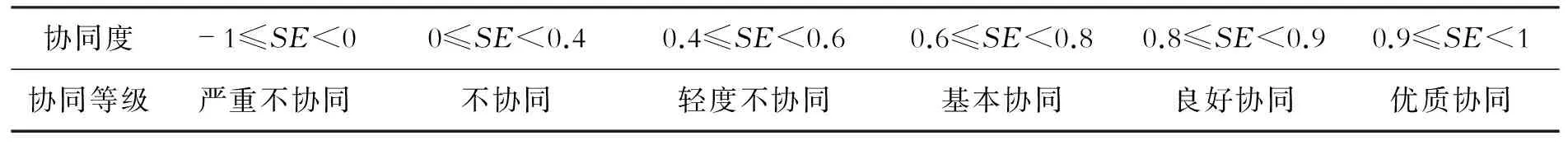

由式(3)可知,科技創新—產業升級復合系統協同度的演變是以時間序列為基礎的動態演變過程。由定義可知,科技創新—產業升級復合系統協同度范圍在-1~1之間變動,即SE∈[-1,1],其數值越大,表明復合系統協同發展程度越高,反之則越低。對于復合系統協同度評價標準,本文采用目前大多數國家和國際組織普遍采用的協同度等級劃分標準[16],如表1所示。

表1 復合系統相同基期協同度評價標準

對公式(3)的進一步探討可知,復合系統協同度SE為正的充要條件是科技創新與產業升級兩個子系統在t1時刻的有序度均大于二者在t0時刻的有序度,這時復合系統將處于協同發展狀態。而當科技創新子系統或產業升級子系統在t1時刻的有序度小于其在t0時刻的有序度,都將導致復合系統協同度為負值,這時復合系統將處于非協同發展狀態。

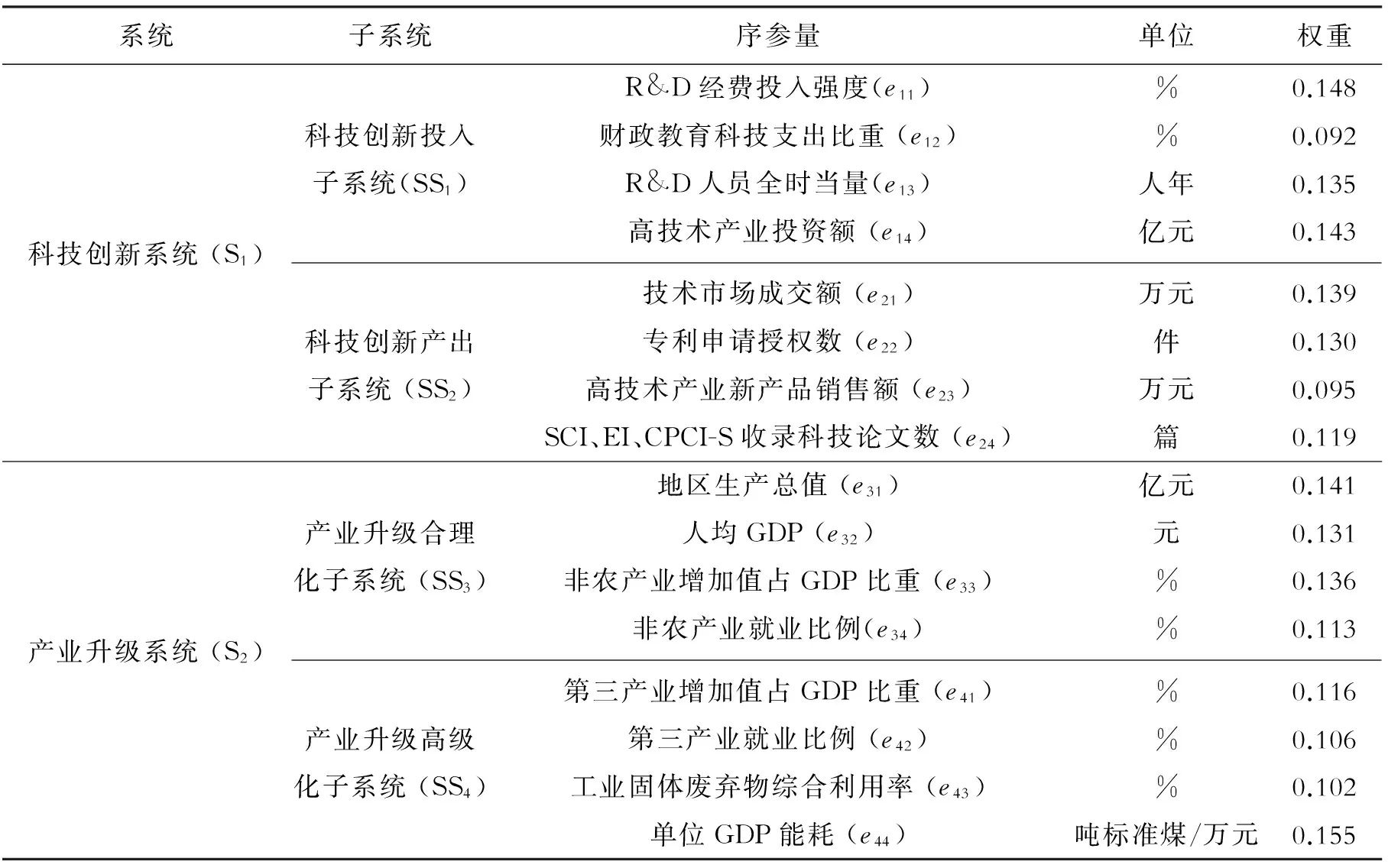

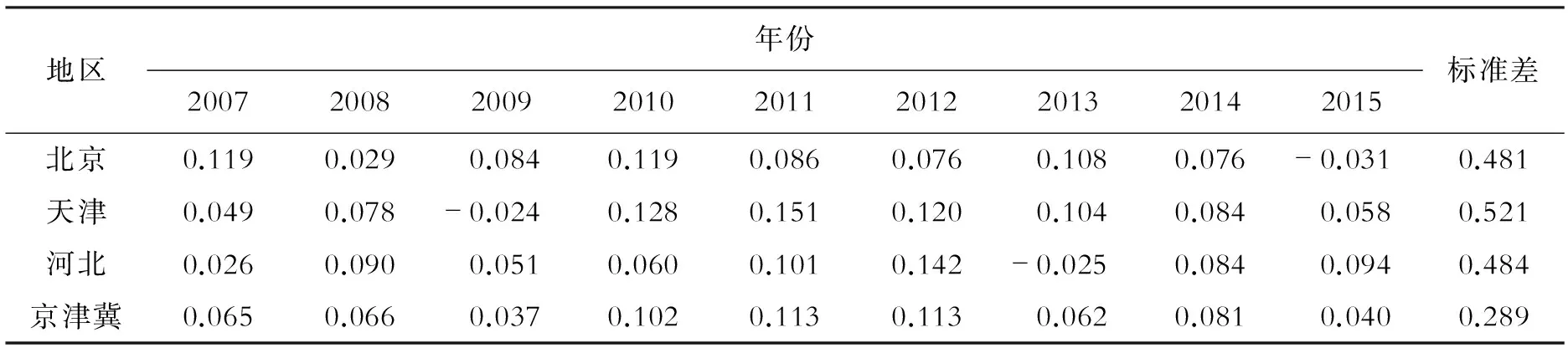

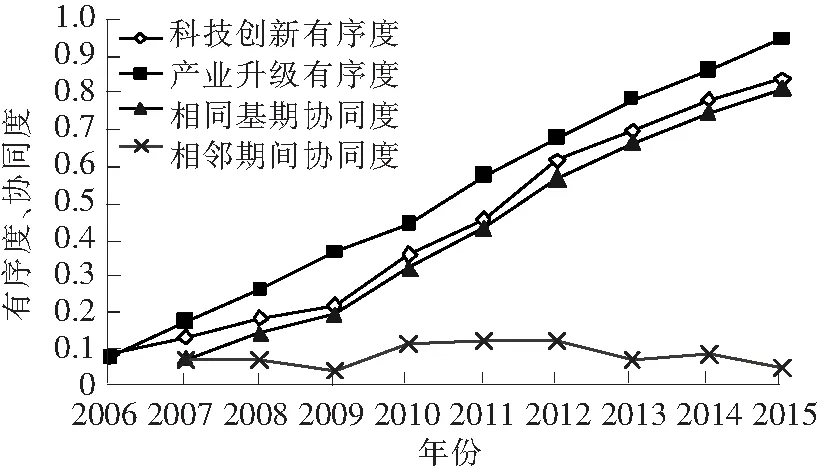

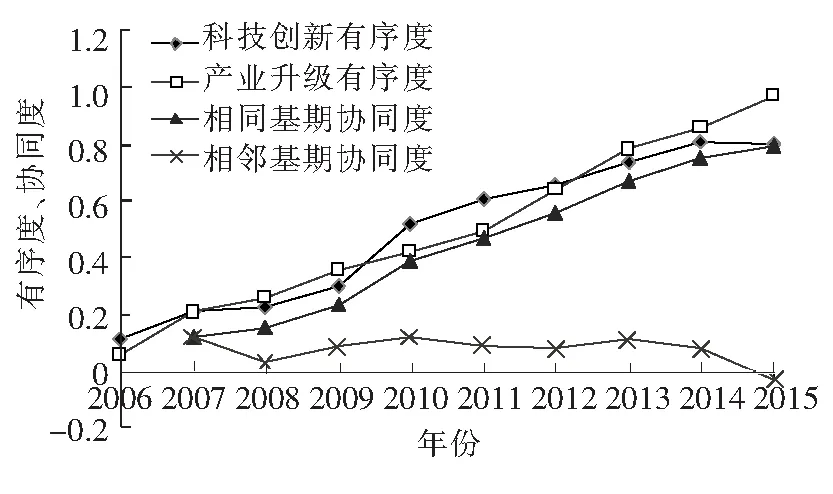

通過文獻分析,公式(3)有兩種運算法則,一是以相同t0時刻為基期,如求某復合系統2000—2010年協同度的演變,用2001—2010年各年的系統有序度與初始時刻2000年的系統有序度進行相減運算。二是以相鄰t0時刻為基期,用當期系統有序度與前一期系統有序度進行相減運算,如上例,分別用2001年系統有序度與2000年系統有序度進行相減運算,2002年系統有序度與2001年系統有序度進行相減運算,依次求出每一年的復合系統協同度。兩種運算法則為全面分析復合系統協同度提供了有益的思路。第一種方法能很好地反映復合系統長期演變趨勢,第二種方法能較好地反映復合系統是否處于穩定的協同演變狀態中。因此,本文將運用兩種運算法則對科技創新—產業升級復合系統協同度進行測度,對第一種方法測得的復合系統協同度約定為相同基期協同度,對第二種方法測得的協同度約定為相鄰基期協同度,以更為綜合地分析復合系統的演變趨勢。根據文獻分析,復合系統相鄰基期協同度判斷標準為:當-1≤SE≤0時,復合系統為非協同演變狀態,當0 科技創新是一個動態過程,已有很多文獻借助DEA模型,衡量科技創新投入產出績效,本文亦根據科技創新過程將科技創新子系統分為科技投入子系統和科技產出子系統,借鑒歐洲創新報告、中國科技技術評價等權威機構的經典指標[17-18],結合文獻梳理和本文研究目的,選取R&D經費投入強度、財政教育科技支出比重、R&D人員全時當量、高技術產業投資額衡量地區科技創新投入[19]。而專利申請授權數、SCI、EI、CPCI-S收錄科技論文數是衡量一個地區自主創新能力的核心指標[20]。技術市場成交額和高技術產業新產品銷售額則是衡量一個地區科技創新產出最直接指標,因此選擇這四個指標衡量地區科技創新產出能力。目前對產業升級并未形成統一認識,但一般將產業升級劃分為產業升級合理化和產業升級高級化兩個并存系統,產業升級合理化是產業升級高級化的基礎,產業升級高級化則為產業升級合理化提供了新的發展空間。產業結構理論認為產業升級的直接表現是產業結構的變化,初級階段三次產業占比依次為一產、二產、三產,中級階段為二產、三產、一產,高級階段為三產、二產、一產,因此以非農產業占比和第三產業占比分別表示產業升級的合理化和高級化[21]。隨著產業結構的變化,產業效率將發生相似的變化,勞動生產率也將發生相應的變化,產業勞動力也隨著產業結構的變化而呈現相應的演化,因此以非農就業比例和第三產業就業比例分別表示產業升級合理化和產業升級高級化。而地區生產總值和人均地區生產總值的增加能直觀體現產業的優化升級,這與事實經驗也相符,全球產業轉移正是從發達國家轉向發展中國家,從發達地區轉向發展中地區,因此以這兩個指標衡量產業升級合理化。產業升級高級化不僅體現在產業結構的變化上,也體現在產業內部效益的提高上,工業固體廢棄物綜合利用率和單位GDP能耗值能很好地反映產業內部效益的提高[22],因此以這兩個指標衡量產業升級高級化。綜上,構建出科技創新—產業升級復合系統指標體系,見表2。 表2 科技創新—產業升級復合系統指標體系及序參量權重 注: 指標為逆向指標。權重計算將在下文闡釋。 上述指標中,科技創新系統原始數據來源于《中國科技統計年鑒》和《中國高技術產業統計年鑒》。產業升級系統原始數據來源于《中國統計年鑒》和《中國能源統計年鑒》。 運用熵值法[23]測算各序參量的權重,計算結果如表2所示。由于各序參量量綱的不同,首先利用SPSS19.0對序參量的原始數據進行標準差法(Z-Score)無量綱化處理,以消除量綱不同帶來的干擾。然后將無量綱化后的序參量數據代入公式(1),得到各序參量的有序度。進而將所得結果和表2中序參量的權重代入公式(2),得到科技創新系統和產業升級系統的有序度,見表3、表4。并進一步通過公式(3)得到科技創新—產業升級復合系統相同基期和相鄰基期協同度,見表5。 表3 科技創新子系統和產業升級子系統有序度 表4 科技創新—產業升級相同基期協同度 表5 科技創新—產業升級相鄰基期協同度 表3、圖1顯示,2006—2015年京津冀科技創新子系統和產業升級子系統有序度都呈顯著上升態勢,說明科技創新子系統和產業升級子系統之間協同作用正在不斷增強,京津冀科技創新和產業升級工作成效正在加速顯現。分系統看,京津冀三地科技創新子系統有序度增長速度存在一定差異,2015年北京為0.795,天津為0.915,河北為0.782。產業升級子系統有序度則呈現較為一致的增長趨勢,2015年三地都達到了0.9以上。從對比角度看,除2006年外,科技創新子系統有序度一直低于產業升級子系統有序度,這不利于復合系統相同基期協同度的持續提高。原因是改革開放以來,我國長期以經濟建設為中心,對直接影響經濟發展的產業升級更加重視,而對科技創新的強調主要是經濟發展遇到動力不足時才真正地在實踐中加以落實。這與實踐經驗也相符,2012年我國國內生產總值增速開始回落,經濟發展漸入“新常態”階段,原有發展動力開始減弱。為此,2012年十八大明確提出創新驅動發展戰略,強調科技創新必須擺在國家發展全局的核心位置。京津冀也相繼出臺政策文件落實創新驅動發展戰略。圖1顯示,2012年后科技創新子系統有序度和產業升級子系統有序度之間的差距開始縮小,表明京津冀創新驅動發展戰略已取得一定成效。 圖1 京津冀科技創新—產業升級協同度 及子系統有序度 表4顯示,2007—2015年京津冀科技創新—產業升級相同基期協同度呈顯著上升趨勢,相同基期協同度從2007年的0.065增長到了2015年的0.809,年均增長率達37.05%。根據表1復合系統相同基期協同度評價標準,從總體看,2015年京津冀科技創新—產業升級相同基期協同度已達良好協同水平,科技創新與產業升級融合發展能力較強。分省市看,天津已達良好協同水平,而北京和河北還處于基本協同水平,說明京津冀內部科技創新—產業升級協同發展并不均衡。從均值看,北京和天津相近,并較大幅度高于河北。一方面,從整個階段看北京、天津科技創新—產業升級協同發展水平更高,另一方面,再次印證了京津冀內部發展的不均衡。 表5顯示,2007—2015年京津冀科技創新—產業升級相鄰基期協同度一直大于零,且圖1顯示相鄰基期協同度一直處于小范圍內波動,說明復合系統一直處于穩定的低度協同演變狀態中,科技創新—產業升級協同發展能力有待增強。分省市看,北京、天津、河北相鄰基期協同度也基本大于零,但標準差顯示波動較大,因此,三地都處于波動的低度協同演變狀態中,未來京津冀應進一步提高融合度,以增強協同發展能力。 圖1中,復合系統相同基期協同度總是與有序度低的子系統截距更為接近,即數值差異更小。為了驗證結果的信度,以北京市為例繪制折線圖,見圖2。圖2中,2007—2009年北京產業升級子系統有序度高于科技創新子系統有序度,北京市科技創新—產業升級相同基期協同度與科技創新子系統有序度差距更小。2010—2012年產業升級子系統有序度低于科技創新子系統有序度,復合系統相同基期協同度與產業升級子系統更為接近。2012—2015年產業升級子系統有序度高于科技創新子系統有序度,復合系統相同基期協同度與科技創新子系統保持更小的截距。這一結論進一步表明復合系統相同基期協同度總是與有序度低的子系統保持相同的演變軌跡。圖1、圖2還顯示,子系統有序度差距越小,復合系統相鄰基期協同度演變趨勢越穩定,反之,演變趨勢越波動。圖1中,2009年和2015年京津冀科技創新子系統和產業升級子系統有序度差異較大,相應的復合系統相鄰基期協同度出現兩個極低值。圖2中,2008年和2015年北京科技創新子系統和產業升級子系統有序度差異大,復合系統相鄰基期協同度也出現兩個極低點。并且,子系統有序度只有一直保持正向發展,復合系統相鄰基期協同度才會保持協同演變,圖2中,2015年北京科技創新子系統有序度出現下降,相鄰基期協同度出現負值,為非協同演變狀態。因此,可以得出兩點結論:一是子系統的平衡性提高,即差異越小,復合系統相同基期協同度增速越顯著,就如“2×2>3×1”一樣;二是子系統正向發展是復合系統相鄰基期協同度協同演變的充要條件,且子系統差異越小,復合系統相鄰基期協同度越穩定。上述分析表明基于序參量的復合系統協同度模型綜合考慮了子系統的運行狀況,提供了一種對復合系統實施基于協同管理效果的度量準則或評價標準。 圖2 北京科技創新—產業升級協同度 及子系統有序度 科技創新與產業升級協同發展將產生“1+1>2”的整體協同效應,促進整個經濟社會的可持續發展。本文基于序參量的復合系統協同度模型(兩種運算法則)測度了京津冀2007—2015年科技創新—產業升級復合系統相同基期和相鄰基期協同度。主要結論如下: (1)2007—2015年京津冀科技創新—產業升級復合系統相同基期協同度顯著提升, 2015年為0.809,按照復合系統相同基期協同度劃分標準,已達良好協同水平。這有賴于2006—2015年科技創新子系統和產業升級子系統有序度的持續提升。但京津冀內部協同水平并不均衡,2015年天津已達良好協同水平,但這得益于2012年后的高速增長,未來天津要在保持增速的基礎上,增強內生動力,保障協同水平的持續提高。而北京和河北還處于基本協同水平,但從均值看,北京最高,一方面說明北京科技創新—產業升級協同能力最強,發展潛力更為強勁,另一方面也說明北京近年來增速放緩,未來需開拓新的動力,以加速提高協同水平。河北則一直處于較為穩定的增長態勢,未來需積極對接北京、天津的產業轉移,同時制定相應的政策,更好吸收北京、天津科技擴散的正外部效應,以增強科技創新和產業升級協同水平。2006—2015年京津冀科技創新—產業升級復合系統相鄰基期協同度處于穩定的低度協同演變狀態中。從標準差看,天津復合系統相鄰基期協同的波動高于北京和河北。一方面說明北京、河北科技創新—產業升級協同能力的提高較為穩定,未來要在保持穩定的基礎上,進一步提高增速。另一方面說明雖然天津增速可觀,但未來要著重提高穩定能力。上述說明,首先,科技創新與產業升級具有協同互促作用,這是本文分析的邏輯起點。其次,京津冀科技創新與產業升級工作成效都已取得長足進步。最后,科技創新與產業升級協同發展能力的增強有助于京津冀可持續發展戰略的實現。但仍需注意2008—2015年科技創新子系統有序度低于產業升級系統有序度,為此政府需積極推動創新驅動發展戰略,進一步提高科技創新投入產出績效。加大產業升級力度,以產業升級促生新的科技創新需求。推動科技創新與產業升級的融合,提高產業升級的科技含量和科技創新在新的產業階段的新突破。 (2)子系統的平衡性發展更能促進復合系統相同基期協同度的提高,即發揮“2×2>3×1”的效應。因此,要以最低的成本盡可能地提高科技創新—產業升級復合系統相同基期協同度,以更好地發揮協同效應。首先要明確科技創新—產業升級復合系統中有序度最低的子系統,即關鍵制約因素;其次要追根溯源,找出制約子系統有序度提高的序參量,尤其是權重高,但有序度低的序參量;最后有針對性地實施相應對策。以本文為例,首先,2008—2015年京津冀產業升級子系統有序度高于科技創新子系統有序度,科技創新子系統是制約復合系統相同基期協同度提高的關鍵。其次,假設R&D經費投入強度是有序度低但權重高的序參量,即制約科技創新子系統有序度提高的關鍵序參量。最后,R&D經費投入強度對科技創新子系統有序度提高具有正向促進作用,因此要提高科技創新子系統有序度就需要提高R&D經費投入占GDP的比重。 (3)子系統的平衡性發展更能促進復合系統相鄰基期協同度的穩定發展。為了進一步提高科技創新—產業升級復合系統相鄰基期協同發展能力,需在保持產業升級子系統有序度的基礎上,著力提高科技創新子系統有序度,促使科技創新與產業升級的深度融合,以形成科技創新促進產業升級和產業升級拉動科技創新的協同互動局面。本文運用復合系統協同度模型測度了京津冀2007—2015年科技創新—產業升級復合系統相同基期和相鄰基期協同度,明確了制約復合系統相同基期協同度提高和相鄰基期協同度穩定發展的關鍵因素,對進一步推動京津冀科技創新—產業升級協同發展具有實際參考價值。但研究也存在沒有考慮外部因素對復合系統協同度的影響,事實上諸如外商直接投資水平,居民可支配收入,固定資產投入等因素都可能對復合系統協同度產生影響,未來可在這些方面深入研究。 參考文獻: [1]Michael E.Porter.國家競爭優勢[M].李明軒,邱如美,譯.北京:華夏出版社,2002. [2]Ku Y L, Liau S J, Hsing W C. The high-tech milieu and innovation-oriented development[J]. Technovation, 2005, 25(2):145-153. [3]Celeste Varum,Bruno Cibrao,Antonio Morgado, et al.R&D, structural change and productivity: The role of high and medium-high technology industries[J].Economia Aplicada,2009,13(4):399 -424. [4]周叔蓮,王偉光.科技創新與產業結構優化升級[J].管理世界,2001(5):70-78. [5]周忠民.湖南省科技創新對產業轉型升級的影響[J].經濟地理,2016(5):115-120. [6]徐珊,劉篤池,梁彤纓.大企業創新投入驅動區域產業升級效應研究[J].科學學與科學技術管理,2016(10):38-48. [7]于珊珊. 科技創新與服務外包產業升級的關聯彈性研究——基于創新城市與服務外包示范城市的數據分析[J].國際商務研究,2013(7):60-68. [8]李勝文,楊學儒,檀宏斌. 技術創新、技術創業和產業升級——基于技術創新和技術創業交互效應的視角[J].經濟問題探索,2016(1):111-117. [9]李偉慶,聶獻忠.產業升級與自主創新:機理分析與實證研究[J].科學學研究,2015(7):1008-1016. [10]于喜展,隋映輝.基于生命周期的資源產業轉型與科技創新互動研究[J].內蒙古社會科學,2009(5):105-109. [11]李虹,張希源.區域生態創新協同度及其影響因素研究[J].中國人口·資源與環境,2016(6):43-50. [12]蘇靜,胡宗義,唐李偉.我國能源—經濟—環境(3E)系統協調度的地理空間分布與動態演進[J].經濟地理,2013(9):19-24. [13]孫鈺,陶志梅,姚鵬.城市公共基礎設施復合系統協調發展度研究[J].城市發展研究,2015(5):24-28. [14]鄭剛.全面協同創新:邁向創新型企業之路[M].北京:科學出版社,2006. [15]孟慶松,韓文秀.復合系統協調度模型研究[J].天津大學學報,2000(4):444-446. [16]王鋒,傅利芳,秦預徽.省域“能源-經濟-環境”(3E)系統協調度的時空差異與趨勢預測[J].山西財經大學學報,2016(6):15-27. [17]European Commission.Innovation union scoreboard 2014[R].European Commission,2014. [18]World Economic Forum(WEF).The global competitiveness index 2013-2014:Country profile highlights [R].World Economic Forum,2013. [19]李鴻禧,遲國泰.基于DEA-t檢驗的以企業為主體的科技創新效率評價[J].中國管理科學,2016(11):109-119. [20]陳偉,馮志軍,姜賀敏,等.中國區域創新系統效率的評價研究:基于鏈式關聯網絡DEA模型的新視角[J].情報雜志,2010(12):24-29. [21]吳豐華,劉瑞明.產業升級與自主創新能力構建[J].中國工業經濟,2013(5):57-69. [22]張偉,朱啟貴,高輝. 產業結構升級、能源結構優化與產業體系低碳化發展[J].經濟研究,2016(12):62-75. [23]郭顯光.熵值法及其在綜合評價中的應用[J].財貿研究,1994(6):56-60.(二)指標體系和數據來源

三、實證分析

(一)實證過程

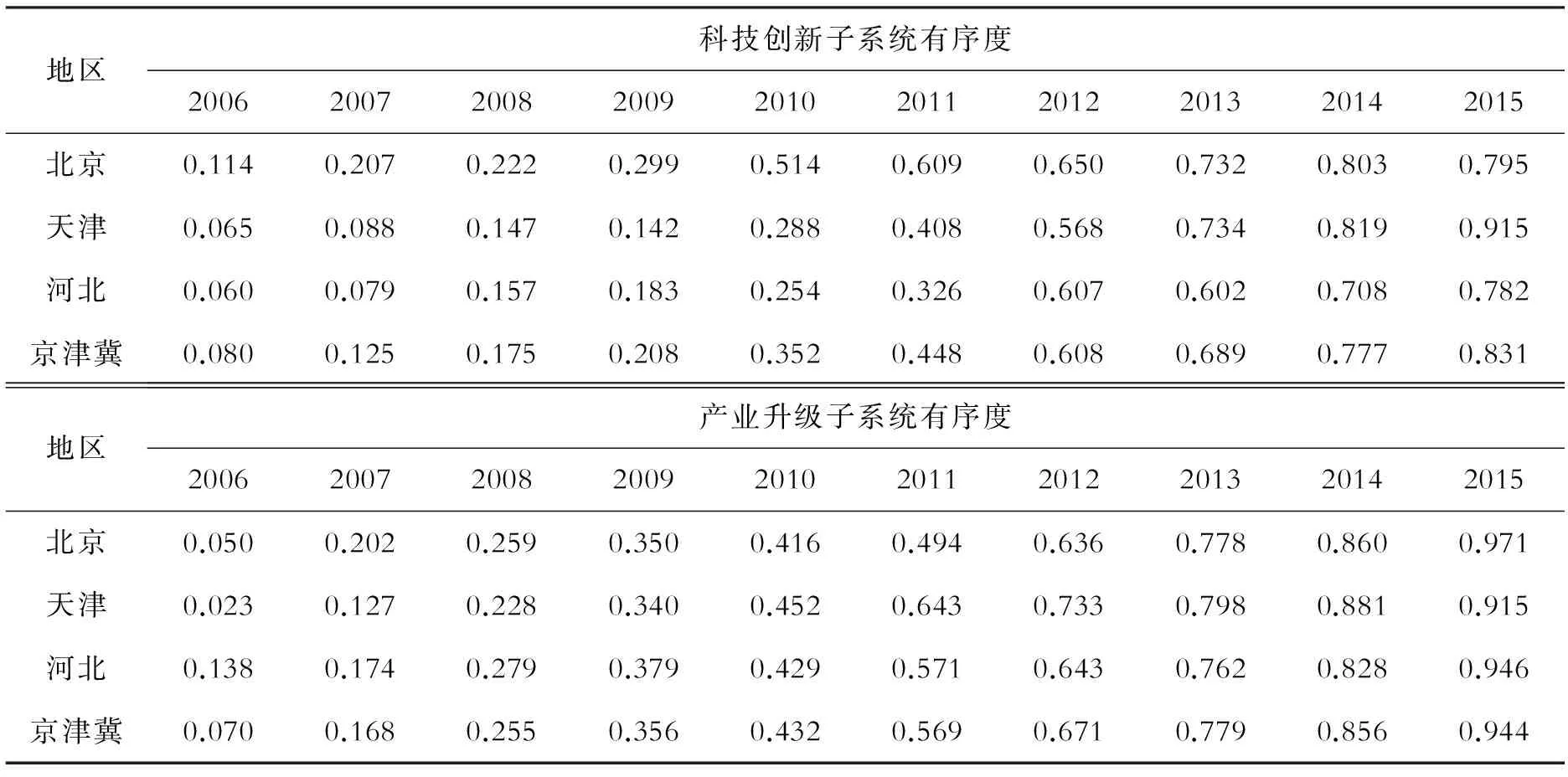

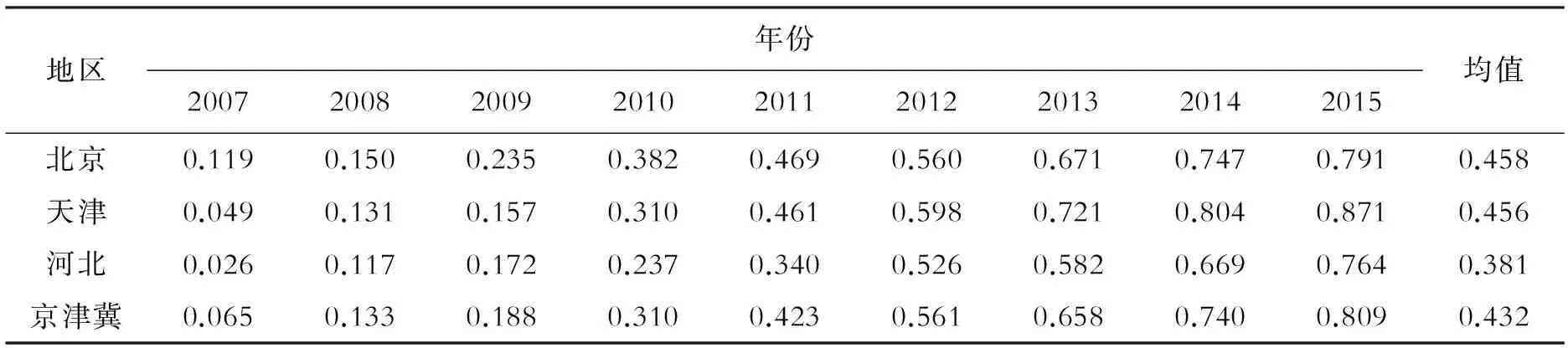

(二)結果分析

四、結論與展望