404 Not Found

404 Not Found

南泥灣:軍民屯墾的奇跡

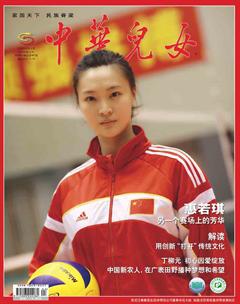

余瑋

百年前,這里人煙稠密,水源充足,土地肥沃,生產和經濟都十分繁榮。到了清朝中期,清統治者挑起回漢民族糾紛,導致彼此互相殘殺,使這里變成荊棘遍野、人跡稀少、野獸出沒的荒涼之地。

1941年3月,八路軍三五九旅在南泥灣開展了著名的大生產運動。如今,南泥灣是延安精神的發源地,并成為中國軍墾事業的發祥地。南泥灣精神那自力更生、奮發圖強的精神內核,激勵著一代又一代中華兒女戰勝困難,奪取勝利。

“爛泥灣”成為“豐衣足食”的希望

抗戰期間,國民黨軍隊向共產黨八路軍抗日根據地發動大規模掃蕩,并調集軍隊包圍陜甘寧邊區,實行嚴密的軍事包圍和經濟封鎖。當時,邊區地廣人稀,土地貧瘠,僅有140萬群眾,要擔負起幾萬干部、戰士和學生的吃穿用,實在是一件難事。正如毛澤東說的那樣“我們曾經弄到幾乎沒有衣穿,沒有油吃,沒有紙,沒有菜,戰士沒有鞋襪,工作人員在冬天沒有被蓋……我們的困難真是大極了”。

為解決根據地面臨的十分嚴重的經濟困難,中共中央早在1939年2月2日在延安召開了生產動員大會,毛澤東在會上發出了“自己動手,豐衣足食”的號召。盡管大家也在行動,不少人在住地周圍的山坡、路旁、河灘等空地開荒種菜,還有的養雞、養鴨、養兔,但由于規模小、經營分散,效益并不很大。

當年,農林學者樂天宇到達延安后,組織上安排他在陜甘寧邊區政府建設廳工作。他一面在陜甘寧邊區農業學校兼課,一面組織農校教師和學員對邊區林業情況進行調查研究。當時,陜甘寧邊區在國民黨和日本侵略軍雙重封鎖和包圍下,經濟十分艱難。中共中央號召邊區人民開展大生產運動,堅持持久抗戰。1940年4月,樂天宇提出《陜甘寧邊區森林考察團工作計劃》,不久后率隊調研,了解了南泥灣、槐樹莊、金盆灣一帶的植物資源和自然條件,并收集重要植物標本2000余件,提出了《陜甘寧邊區森林考察報告》。

樂天宇在報告中詳細闡述了邊區森林資源和可墾荒地的情況,提出了開墾南泥灣,以增產糧食的建議。報告還對陜甘寧邊區“五年一小旱,十年一大旱”的農業環境,作了精辟的分析。中央財經部副部長李富春閱后,在報告上批注:“凡關心邊區的人們不可不看……凡注意邊區建設事業的人們不可不依據的材料。”不久,朱德派人會見樂天宇,專門了解南泥灣詳細情況,并要他分別向毛澤東和朱德當面匯報。匯報中,樂天宇提出開墾南泥灣的建議,并三次陪同朱德視察南泥灣。一次次調研更堅定了朱德開墾南泥灣的決心。漸漸地,一個開發南泥灣的總體計劃在他胸中形成。

朱德來到毛澤東的窯洞,毛澤東捧出紅棗招待他。朱德把南泥灣考察的情況和準備調部隊進行屯墾的打算向毛澤東作了詳細匯報。毛澤東聽完,連聲稱贊:“這件事你朱老總抓得好,抓得好哇!”

當朱德提議調第一二○師三五九旅時,毛澤東當即表示同意,并補充說:“光有三五九旅不夠,我看延安的中央機關、軍委機關、學校和留守部隊,都要抽人進去,還可以動員逃難到邊區的外地農民也進去,在那里開荒種地,安家落戶。”

一天,朱德找到三五九旅旅長王震,向他傳達了中央的決定。王震是個爽快人,表示堅決服從中央的指示,也明確指出了自己的困難,說:“論種地,總司令和主席是行家,可我王胡子是個外行。我十幾歲就到長沙干鐵路工人,種地就怕搞不好!”朱德鼓勵王震:“這不要緊,我們的許多干部戰士都是種田好手,你不懂可以向他們學。只要大家動員起來了,團結起來了,三五九旅在南泥灣也一定會干出名堂來!”

開發南泥灣自然不是輕而易舉的事情,首先需要統一認識。不少戰士從日夜戰斗的前線回到邊區,一心想的是打退國民黨頑固派的進攻,保衛邊區,保衛黨中央;可是,到了邊區卻要他們拿起鋤頭去開荒,思想上一時轉不過彎來:“當兵吃糧是天經地義的事情,哪有當了兵還要種地的道理?”于是,朱德深入到戰士中去,了解大家的思想,解答大家的疑問,說明為什么要進行軍墾屯田的道理。他經常引用毛澤東提出的一個問題:在嚴重的經濟困難面前,我們是餓死、解散還是自己動手克服困難呢?他諄諄告訴大家,餓死、解散不是出路,只有自己動手,克服困難,才是我們的應對之道。

一些干部對指揮作戰有一套,但組織開荒卻沒有經驗,開始時也感到很不適應,朱德囑咐部隊領導干部:要想把生產自給運動開展起來,必須充分作好思想動員和組織準備,要鼓起大家的信心,要用我們勞動的雙手,建立起革命的“家務”。

在那群戰天斗地的拓荒人到來之前,南泥灣是一片荒山野嶺,被老百姓稱之為“爛泥灣”。當年最初的歌謠是:“南泥灣呀爛泥灣,荒山臭水黑泥灘。方圓百里山連山,只見梢林不見天。狼豹黃羊滿山竄,一片荒涼少人煙。”

南泥灣,究竟是塊“香餑餑”,還是燙手的“山芋”?三五九旅旅長王震心里沒底,但他深信“人定勝天”的道理。1941年3月,三五九旅遵照毛主席“一把镢頭一支槍,生產自給保衛黨中央”的指示,在王震的指揮下,開始分批從綏德警備區開赴南泥灣,開始了“背槍上戰場,荷鋤到田莊”的墾荒屯田,并創造出自力更生、艱苦奮斗、官兵一致、同甘共苦的“南泥灣精神”。

緊握鋼槍的手鋤出陜北“小江南”

1941年6月20日,朱德寫了一封長信給三五九旅七一八團、七一七團的領導,對南泥灣生產作了具體指示:“你們兩團的生產有成績,有了基礎,望你們每天都向前推進,建立起模范的生產運動。你們要知道此一工作的重要性,它不但解決了目前自給自足的生活,并且也為邊區建立了新民主主義的經濟,將來即是國家一部分優良的產業。目前你們的農業生產將告結束(指開荒),你們應當乘此機會,建立起下邊這些事業來……”

在信中,朱德強調要抓緊畜牧業、運輸業、手工業、商業這幾項“抗戰建國的偉大事業”,要求每月有生產總結,必須嚴格遵守紀律。

在南泥灣墾荒期間,王震特意聘請71歲的農民朱玉環為生產教官,并批準他參軍,讓各部隊在生產上接受他的指導。王震還親筆簽發了一份執照,上面寫道:“南泥灣勞動英雄朱玉環,現年71歲,參加我軍。茲委任為本旅農業生產教官,指導本旅各部農業生產,他到各處巡視之時,望各部官兵向他請教,虛心地接受他的指導和批評,并應很好地照顧。”朱老漢很高興地接受了聘請,又從延安三十里鋪找來一位65歲的馬老漢,一起指導戰士種莊稼。

部隊剛剛進駐南泥灣時,由于工具短缺,兩三個戰士合用一把鋤頭。三五九旅七一八團某班班長趙占奎總是會在戰友午睡時,多開墾一些荒地。別人一天挖3分地,他卻能夠挖到8分以上。高度的生產熱情和巨大的力量,不僅使趙占奎所在的班成了全連的模范班,而且影響了全連,全連最終開荒1700畝,大大超出了800畝的預期。當年,趙占奎所在的連隊共收獲谷子206石,糜子119石,完全達到了自給自足的標準。

那段時期,戰士們自造農具,幾乎全部是靠人力拉犁開荒。他們不但沒有叫苦,而是整日喊著嘹亮的號子堅持著勞動。因為他們明白,保全、壯大自己的力量是對日軍侵略行為最有效的遏止方式。有一次,三五九旅94個開荒能手齊集在一起,進行生產大比武,一連3天,戰士郝樹才天天保持4畝以上的紀錄,一位農民不服,提議他和牛比賽開荒。結果,牛被累得口吐白沫,郝樹才還生龍活虎,于是得了一個綽號叫“氣死牛”。

開展大生產運動遇到的困難是難以想像的。官兵們沒有房子住,只好用樹枝搭起草棚臨時居住(因為漏風、漏雨、漏光,戰士們風趣地稱之為“三漏”茅屋,把自己則比作了身居茅屋中的諸葛亮)。為改變當時的狀況,戰士們邊開荒、邊抽出部分人突擊打窯洞。打窯洞的戰士天不亮就鉆到泥土飛揚的環境里工作,收工時汗水和泥土沾滿全身,根本辨不清相貌。

在大生產運動初期,尤為困難的是糧食不夠吃。各部隊干部親自帶頭冒風雪,破冰涉水到遠離駐地的縣城背運糧食;沒有油鹽醬醋,就設法打柴燒炭,再運到延安等地換回所需;沒有菜和肉,戰士們就拾山貨、挖野菜、找樹皮、收野雞蛋,或扛槍打獵、下河摸魚。

一雙雙緊握鋼槍的手,又拿起了鋤頭鐮刀,這是另一個戰場。戰士們披荊斬棘,風餐露宿,以絲毫不亞于前線戰士浴血奮戰的精神,開荒種糧,燒炭熬鹽,養豬養羊,織布紡紗。

朱德在大生產運動中身體力行,他和身邊的秘書、警衛人員組成一個生產小組,在窯洞里架起紡車紡線,并在王家坪開墾出約3畝菜園。清晨與傍晚,經常能看見他與康克清在菜園地勞動的身影。為了給菜地施足肥料,朱德幾乎每天早起出去撿糞。他只身一人,手持鐵鍬,肩挎糞筐,穿行在延安城外的微微晨曦之中,渾然是一位地道的農民。

朱德有著豐富的農業知識,他種的菜質量好,產量高,品種又多。他的菜園經常有人前來參觀。朱德同他們交流種菜經驗,向大家推薦蔬菜的新品種,還常請人品嘗,部下去看他時,他常留他們吃飯,用自己種的蔬菜招待大家。

1942年5月底的一天,朱德正在菜園里澆水,突然警衛戰士送來急件,拆開一看,朱德頓時淚水漣漣。原來,身為八路軍副總參謀長的左權遇日寇合擊率總部突圍時,不幸壯烈犧牲。

在朱德眼里,左權是黨內難得的既有理論修養又有實踐經驗的軍事家和優秀指揮員。突然接到前線傳來的噩耗,朱德太心痛了,眼睛濕潤了,嘴角噏動著。

一回想起左權與自己并肩作戰的日子,朱德更為悲痛。他放下手中的水壺,默默地說:我們一定要發展生產,一定要堅持抗戰到底,誓把日寇趕出中國!走進窯洞,朱德蘸墨悼左權:“名將以身殉國家,愿誓熱血衛吾華。太行浩氣傳千古,留得清漳吐血花。”

7月10日,朱德和徐特立、謝覺哉、吳玉章、續范亭等人視察南泥灣。他們興致勃勃地參觀了南泥灣農田。片片稻田在陽光下熠熠閃光。輕風徐徐吹來,田野泛起層層麥浪,山上散布著肥壯的牛羊,鴨子在水中游嬉。

返回后,朱德感慨南泥灣翻天覆地的變化,賦詩稱贊:“……去年初到此,遍地皆荒草。夜無宿營地,破窯亦難找。今辟新市場,洞房滿山腰。平川種嘉禾,水田栽新稻。屯田僅告成,戰士粗溫飽。農場牛羊肥,馬蘭造紙俏。小憩陶寶峪,青流在懷抱。諸老各盡歡,養生亦養腦。薰風拂面來,有似江南好……”這首詩是1942年南泥灣的真實寫照。

紅歌里唱不盡的農墾精神

三五九旅進駐南泥灣的第一年,因耽誤了農時,加之缺乏經驗,雖開荒1.12萬畝,只收糧1200石。1942年,情況好轉,開荒2.68萬畝,產糧3050石。1943年時,已經初步做到不要政府一粒米、一寸布、一分錢,糧食和經費完全自給。到了1944年,開荒達到26.1萬畝,產糧37000石,不僅糧食、經費自給自足,還積存了一年的儲備糧,自給率達200%,真正做到了“耕二余一”,而且第一次向邊區政府上交公糧1萬多石。這一年,牲畜家禽除吃用外,存欄的豬5624頭,牛1200多頭,羊1.2萬只,雞鴨數以萬計。昔日的“爛泥灣”成了“米糧川”。

1942年9月9日,《解放日報》發表《積極推行“南泥灣政策”》的社論,號召各根據地學習三五九旅的經驗。

在屯墾南泥灣的3年中,三五九旅除開荒種地外,還挖了1048孔窯洞,建起了602間平房及大禮堂一座,置辦農具、家具1萬多件。

由于經濟情況好轉,1942年底,朱德、彭德懷下令改善前方廣大指戰員的生活,自1943年1月1日起,每人每天增發食油2錢,每月增發津貼費5角,每年發洗臉毛巾2條。

1943年,19歲的賀敬之被三五九旅廣大官兵開展大生產運動的熱情所感動,一口氣便寫出這首《南泥灣》的歌詞:“花籃的花兒香,聽我來唱一唱,唱(呀)一唱;來到了南泥灣,南泥灣好地方,好(呀)地方。好地方來好風光,好地方來好風光;到處是莊稼,遍地是牛羊。往年的南泥灣,處處是荒山,沒(呀)人煙;如今的南泥灣,與往年不一般,不(呀)一般。如(呀)今的南泥灣,與(呀)往年不一般;再不是舊模樣,是陜北的好江南。陜北的好江南,鮮花開滿山,開(呀)滿山;學習那南泥灣,處處是江南,是(呀)江南。又學習來又生產,三五九旅是模范;咱們走向前,鮮花送模范。”

25歲的作曲家馬可立即為其譜曲。全曲可分為對比性的兩個部分:前半部分曲調柔美委婉,后半部分歡快跳躍,最后采用五度上行的甩腔手法結束全曲。

1943年2月5日,農歷正月初一,是中國人民傳統的節日。這天,延安魯迅藝術學校的秧歌隊來到南泥灣,向三五九旅的英雄們獻上新編的秧歌舞《挑花籃》,《南泥灣》是這個秧歌舞中的一段唱——歌曲旋律優美、抒情,歌唱南泥灣由荒涼變成“江南”,并熱情歌頌了開荒生產建立功勛的八路軍戰士。歌曲吸收了民間歌舞的音調和節奏,加上載歌載舞的表演形式,融抒情性與舞蹈性為一體,更加生動感人。

農歷正月初一一早,延安的群眾就敲鑼打鼓、扭起秧歌到棗園給毛澤東等中央首長拜年。朱德特地從王家坪趕來,和毛澤東等中央領導人一起,同群眾坐在廣場上欣賞演出。成千上萬的人圍成一個大圈,秧歌隊在圈里演唱:“陜北的好江南,鮮花開滿山,開(呀)滿山;學習那南泥灣,處處是江南,是(呀)江南……”

毛澤東、朱德和群眾熱烈鼓掌。毛澤東稱贊說:“這首歌頌南泥灣的歌曲真不錯!”并扭過頭來問朱德:“你覺得怎樣?”朱德稱贊說:“不錯,今年的東西和往年大不同了!革命的文藝創作,就是密切結合現在的政治運動和生產斗爭!”整個演出持續了3個多小時。

1944年11月1日,延安東關飛機場。5000余名戰士列隊佇立風中,等待毛澤東、朱德、任弼時等中央領導人的檢閱。他們是三五九旅南下支隊的全體指戰員。

“你們這次到南方去,開辟新的敵后抗日根據地,這是一個光榮而艱巨的任務。只要你們能像松樹和柳樹一樣,保持堅定的原則性和靈活的機動性,就一定能取得勝利!”毛澤東主席的講話,掀起了閱兵儀式的高潮。戎馬疆場是軍人的榮耀,但此刻三五九旅的戰士人人心中卻掠過一絲不舍。90里開外的南泥灣,三五九旅一手耕耘的“世外桃源”,田野上還保留著他們的汗水與微笑。3年了,眼看荒山野嶺在自己的手中變成了“陜北江南”,即將分離不免傷感……

有了南泥灣的成就,有了南泥灣的收獲,中國革命才度過了非常時期,紅色延安才走過了寒冬。南泥灣精神是延安精神的重要組成部分,其自力更生、奮發圖強的精神內核,激勵著一代又一代中華兒女戰勝困難,奪取勝利。改革開放以來,南泥灣得到更好的開發和建設,特別是加強了自然生態的保護和建設。

歲月如歌!現在南泥灣已建成以革命紀念地為主,集參觀、旅游、經濟綜合開發為一體的多功能的經濟、文化重鎮。其旖旎的田園風光,迷離多彩的森林景觀,純樸深厚的文化習俗,激勵人心的革命遺址,互相映襯,觀之令人心曠神怡,激情滿懷。

南泥灣成了中國軍墾事業的發祥地,是南泥灣精神的誕生地。南泥灣精神也是紅色革命精神的濃縮:從來就沒有什么救世主,也不靠神仙皇帝,要創造人類的新世界,全靠我們自己。如今,聽著《南泥灣》這首旋律歡快的老歌,仿佛穿越70多年的滄桑,讓人們回到了過去,回到了那個拿起鋤頭、喊著號子、墾荒種地的血火歲月……