構建“全球學習場” 打造多元開放平臺

王朋 李莎 _ 北京市東城區國際教育交流中心

東城區青少年國際教育學院廣泛學習研究國際上比較成熟的“學習科學”理論和相關案例,始終以國際教育課程體系構建為抓手,以境內外國際教育課程實施為途徑,全面落實東城區“切實提高教育開放水平”的指導思想,全方位搭建中小學國際交流與合作的平臺,打造多元、包容、全要素對接的東城教育開放平臺。

1.“國際教育”課程強化“學習場”的動力

為了培養學生的文化自信和民族自豪感,同時使其具有多元文化意識和跨文化交際能力,國際教育學院研究了世界九大文化圈,并在此基礎上結合國外經驗、立足國內實際,探索、分析、建構了以九大文化圈課程為主的東城區國際教育課程體系,旨在圍繞以全球視野、文化品格、跨文化能力為一級指標的國際教育課程核心素養模型,培養具有中國“芯”的世界人。自2014年成立以來,國際教育學院陸續向東城區各校以選修課的方式推送了各類國際教育課程。從2014年僅1所選課學校、1個課程項目、150名學生參與,到2017年有55所學校、10個課程項目、13928名學生的輻射面,國際教育課程讓更多的學校及師生受益。

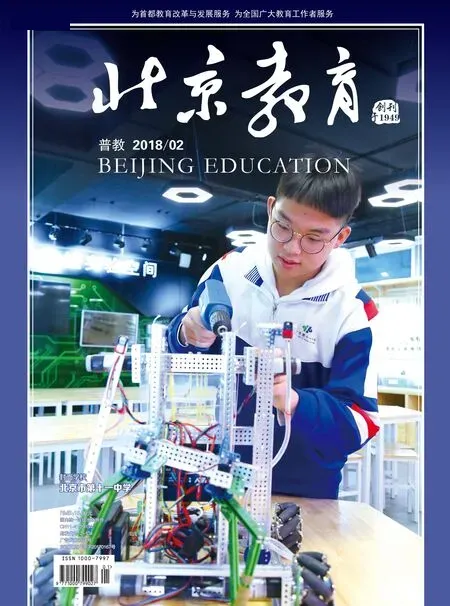

■ 國際教育學院和東城區教師研修中心師訓部在景山學校共同舉辦中外交流同課異構活動

2.“研學旅行”課程提升境外課程的魅力

以國家“一帶一路”倡議為背景,國際教育學院秉承“活動即課程”的理念,打造了一系列以“一帶一路”沿線國家為主的高品質境外課程。組織學生在境外學習期間以“‘講好中國故事’之中國茶藝小使者”“中華傳統文化漂流箱”等形式向世界展示和傳播中華傳統文化,引導學生樹立正確的價值觀,同時開闊視野,提升自主學習意識、實踐能力、跨文化交流能力和創新能力。國際教育學院每個假期固定開設10門以上境外課程項目,近千名學生參加。2017年暑假,共開設境外課程13門,28所學校的1102名師生參與課程學習,得到了學生和教師的高度認可。

3.“學習科學”研究激發基礎教育改革的原力

以“學習科學”相關研究為指導開展教科研工作,包括:借助“外腦”不斷促進教師理念的轉變與提升,如開展STEM學科整合教育、思辨表達、世界公民等國際教育課程和培訓;以“比較研究”的途徑轉變教學方式,如開展中外教師、京港地區英語教師同課異構、師訓課、《可見的學習》讀書分享會等活動;從“情緒”入手轉變學習方式,如在課程實施中不斷豐富教學方式與方法,融入角色扮演、動手操作、案例呈現、情景創設、分析討論、設計展示等活動,倡導啟發式、探究式、討論式、參與式、合作式教學。■