64排CTA、MRA和彩超在顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄的臨床價(jià)值

李學(xué)應(yīng) 孫成暉 利建 吳揚(yáng)燕

【摘要】 目的 探討64排螺旋CT血管成像(CTA)、磁共振血管成像(MRA)和彩超在顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者中的診斷效果及價(jià)值。方法 64例顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者, 均采用經(jīng)數(shù)字減影血管造影技術(shù)(DSA)確診, 且患者均行64排CTA、MRA和彩超檢查, 將64排CTA、MRA和彩超檢查結(jié)果與DSA結(jié)果進(jìn)行對(duì)照。結(jié)果 64例患者均完成DSA檢查, 患者均得到確診, 臨床確診率為100.00%, 且64例患者中共檢查出126處顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞。64排CTA、MRA和彩超確診率、顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞發(fā)生率兩兩比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);聯(lián)合檢查確診率、顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞發(fā)生率均高于64排CTA、MRA和彩超檢查, 差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者采用64排CTA、MRA和彩超聯(lián)合檢查有助于提高臨床確診率, 能為臨床治療提供影像學(xué)依據(jù)和參考, 值得推廣應(yīng)用。

【關(guān)鍵詞】 顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄;64排螺旋CT血管成像;磁共振血管成像;彩超;聯(lián)合檢查;影像學(xué)依據(jù)

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2018.10.015

【Abstract】 Objective To discuss the diagnostic effect and value of 64 row computed tomography angiography (CTA), magnetic resonance angiography (MRA) and color Doppler ultrasound in patients with intracranial arteriosclerosis stenosis. Methods A total of 64 patients with intracranial arteriosclerosis stenosis confirmed by digital subtraction angiography (DSA) all examined by 64 row CTA, MRA and color Doppler ultrasound, and the results of 64 row CTA, MRA and color Doppler ultrasound were compared with those of DSA. Results All 64 patients completed the DSA examination. All patients were confirmed with clinical diagnosis rate as 100.00%. A total of 126 intracranial arterial stenosis and occlusion were detected in 64 patients. 64 row CTA, MRA and color Doppler ultrasound had no statistically significant difference in diagnosis rate and discovery rate of intracranial artery stenosis and occlusion (P>0.05). Combined examination had higher diagnosis rate and discovery rate of intracranial artery stenosis and occlusion than single 64 row CTA, MRA or color Doppler ultrasound, and the difference was statistically significant (P<0.05). Conclusion The combined examination of

64 row CTA, MRA and color Doppler ultrasound is helpful to improve the clinical diagnosis rate and provide imaging evidence and reference for clinical treatment, and it is worthy of popularization and application.

【Key words】 Intracranial arteriosclerosis stenosis; 64 row computed tomography angiography; Magnetic resonance angiography; Color Doppler ultrasound; Combined examination; Imaging basis

顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄是臨床上常見的疾病, 是缺血性腦卒中最重要的病因, 加強(qiáng)患者早期診斷、早期干預(yù)對(duì)改善患者預(yù)后具有重要的意義。目前, 臨床上對(duì)于顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄以DSA檢查為主, 并將其視為“金標(biāo)準(zhǔn)”[1]。但是, DSA檢查時(shí)具有一定的創(chuàng)傷性, 診斷可重復(fù)性較差, 導(dǎo)致臨床診斷依從性較低, 難以達(dá)到預(yù)期的診斷效果[2]。研究表明[3], 將64排CTA、MRA和彩超用于顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者中能提高臨床確診率, 能為臨床治療提供影像學(xué)依據(jù), 但是不同學(xué)者試驗(yàn)結(jié)果存在爭(zhēng)議。因此, 本文以2015年6月~2017年7月科室收治的顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者64例作為研究對(duì)象, 探討64排CTA、MRA和彩超在顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者中的診斷效果及價(jià)值, 報(bào)告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2015年6月~2017年7月科室收治的顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者64例作為研究對(duì)象, 其中男42例, 女22例, 年齡34~71歲, 平均年齡(59.60±5.61)歲。狹窄部位:頸內(nèi)動(dòng)脈虹吸段21例, 椎-基底動(dòng)脈15例, 大腦前動(dòng)脈17例, 大腦中動(dòng)脈9例, 大腦后動(dòng)脈2例。本課題均得到醫(yī)院倫理委員會(huì)同意, 患者及家屬對(duì)檢查方案具備知情權(quán)。

1. 2 納入及排除標(biāo)準(zhǔn) 納入標(biāo)準(zhǔn):①均符合顱內(nèi)動(dòng)脈粥樣硬化臨床診斷標(biāo)準(zhǔn), 且患者最終均經(jīng)過DSA檢查得到確診;②符合64排CTA、MRA和彩超檢查適應(yīng)證者;③能遵循醫(yī)囑完成相關(guān)檢查、治療者。排除標(biāo)準(zhǔn):①合并嚴(yán)重心、肝、腎功能異常或伴有明顯精神異常者;②合并惡性腫瘤或預(yù)計(jì)生存期<3個(gè)月者。

1. 3 方法 入院后患者均行64排CTA、MRA和彩超檢查, 方法為:①超聲檢查:采用彩超儀對(duì)患者進(jìn)行檢查, 探頭頻率為5~12 MHz, 檢查時(shí)患者取仰臥位姿勢(shì), 指導(dǎo)患者頭部偏向一側(cè), 采用探頭對(duì)患者頸部動(dòng)脈完成縱切掃描;選擇探頭90°, 再次對(duì)頸部動(dòng)脈進(jìn)行橫切掃描, 檢查過程中動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)頸動(dòng)脈內(nèi)鏡、血管內(nèi)斑塊情況及頸動(dòng)脈狹窄程度。②64排

CTA、MRA檢查:采用美國(guó)GE公司生產(chǎn)的64層螺旋CT機(jī)及荷蘭飛利浦公司生產(chǎn)的3.0 T核磁共振儀對(duì)顱內(nèi)動(dòng)脈粥樣硬化患者進(jìn)行檢查, 根據(jù)每例患者實(shí)際情況設(shè)置相關(guān)參數(shù)。同時(shí), 患者均采用荷蘭飛利浦公司生產(chǎn)的3D數(shù)字血管造影機(jī)進(jìn)行檢查, 將64排CTA、MRA和彩超檢查結(jié)果與DSA(金標(biāo)準(zhǔn))結(jié)果進(jìn)行對(duì)照[4]。

1. 4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS18.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。計(jì)數(shù)資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗(yàn)。P<0.05表示差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

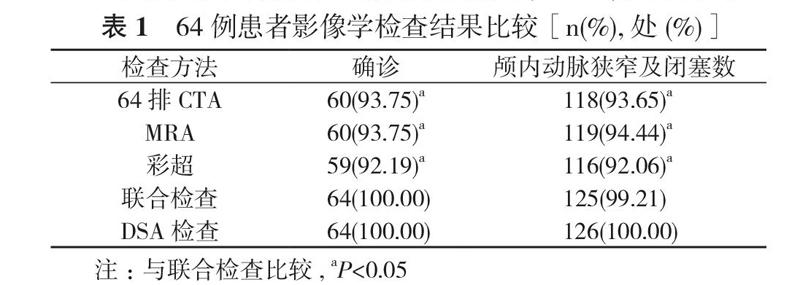

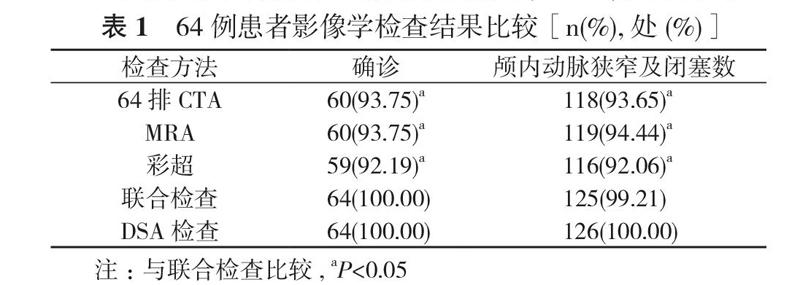

64例患者均完成DSA檢查, 患者均得到確診, 臨床確診率為100.00%, 且64例患者中共檢查出126處顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞。64排CTA、MRA和彩超確診率、顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞發(fā)現(xiàn)率兩兩比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);聯(lián)合檢查確診率、顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞發(fā)現(xiàn)率均高于64排CTA、MRA和彩超檢查, 差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

目前, 臨床上對(duì)于顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄以DSA檢查為主, 并將其視為顱內(nèi)血管疾病的“金標(biāo)準(zhǔn)”, 但是該方法具有創(chuàng)傷大、費(fèi)用高、時(shí)間長(zhǎng)并且難以顯示血管壁斑塊性質(zhì)等缺點(diǎn)。近年來, 64排CTA、MRA和彩超聯(lián)合檢查在顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者中得到應(yīng)用, 且效果理想[5]。64排CTA是顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者中常用的診斷方法, 該方法具有掃描速度快、診斷率高及實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn), 能清晰的顯示顱內(nèi)血管腔及血管壁的細(xì)微改變及周圍側(cè)枝循環(huán)情況, 從而能準(zhǔn)確的測(cè)定血管管腔狹窄情況及是否存在斑塊等。MRA屬于是一種廣泛使用的非侵入性血管成像技術(shù), 具有無輻射及造影劑注入等優(yōu)點(diǎn), 能從不同的角度多方位成像。但是, MRA檢查時(shí)受到的影響因素較多[6-10]。超聲檢查屬于是一種無創(chuàng)性檢查

方法, 能準(zhǔn)確的反映頸動(dòng)脈內(nèi)斑塊的位置、大小及頸動(dòng)脈狹窄程度, 并且該診斷方法用時(shí)相對(duì)較短。臨床上, 顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者采用64排CTA、MRA和彩超聯(lián)合檢查效果理想, 能發(fā)揮不同檢查方法優(yōu)勢(shì), 優(yōu)勢(shì)互補(bǔ), 能為臨床診斷、治療提供依據(jù)和參考。本研究中, 64例患者均完成DSA檢查, 患者均得到確診, 臨床確診率為100.00%, 且64例患者中共檢查出125處顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞。64例患者均完成DSA檢查, 患者均得到確診, 臨床確診率為100.00%, 且

64例患者中共檢查出126處顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞。64排CTA、MRA和彩超確診率、顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞發(fā)現(xiàn)率兩兩比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);聯(lián)合檢查確診率、顱內(nèi)動(dòng)脈狹窄及閉塞發(fā)生率均高于64排CTA、MRA和彩超檢查, 差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

綜上所述, 顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄患者采用64排CTA、MRA和彩超聯(lián)合檢查有助于提高臨床確診率, 能為臨床治療提供影像學(xué)依據(jù)和參考, 值得推廣應(yīng)用。

參考文獻(xiàn)

[1] 王德昭, 馬寧, 胡宏宇, 等. 冠狀動(dòng)脈病變與弓上動(dòng)脈顱內(nèi)外段病變相關(guān)性探討. 首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 37(1):58-61.

[2] 閆呈新, 朱建忠, 楊貴華, 等. 3.0 T MRI常規(guī)序列及MRA對(duì)可逆性腦血管收縮綜合征的診斷價(jià)值. 實(shí)用放射學(xué)雜志, 2016, 32(7):997-1000.

[3] 楊冠英, 高明勇, 張麗麗, 等. 腦動(dòng)脈硬化、腦微出血與腦白質(zhì)疏松分級(jí)的相關(guān)性研究. 放射學(xué)實(shí)踐, 2017, 32(7):679-682.

[4] 代瑞寧, 劉洋, 傅佳. 腦梗死患者γ谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶與顱內(nèi)外動(dòng)脈狹窄的相關(guān)性. 中國(guó)動(dòng)脈硬化雜志, 2015, 23(1):69-72.

[5] 唐小平, 王志強(qiáng), 龔良庚, 等. 高分辨率血管壁MRI對(duì)煙霧病與腦動(dòng)脈粥樣硬化的鑒別診斷. 中國(guó)醫(yī)學(xué)影像學(xué)雜志, 2016, 24(2):86-90.

[6] 沈雷, 張永巍, 呂楠, 等. 血流動(dòng)力學(xué)對(duì)顱內(nèi)動(dòng)脈粥樣硬化性狹窄的計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬研究. 中華神經(jīng)科雜志, 2016, 49(3):

222-226.

[7] 李偉, 龍晚生, 蘭勇, 等. 顱腦64排螺旋CTA與高場(chǎng)強(qiáng)MRA效果對(duì)比及影響因素研究. 國(guó)際生物醫(yī)學(xué)工程雜志, 2010, 33(5):

270-275.

[8] 孟俊君. 64排CTA、MRA在顱內(nèi)動(dòng)脈硬化狹窄的臨床應(yīng)用價(jià)值. 疾病監(jiān)測(cè)與控制, 2017, 11(11):913-914.

[9] 盧嘉翰, 陳曉慧, 魯福文, 等. 64排CT血管成像、磁共振血管成像對(duì)頭頸部動(dòng)脈狹窄的診斷價(jià)值研究. 實(shí)用心腦肺血管病雜志, 2014(7):30-32.

[10] 王麗英, 李艷君, 鐘震亞. 64排CT、CTA及1. 5T MRA對(duì)大腦中動(dòng)脈狹窄診斷價(jià)值的對(duì)照研究. 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào), 2012, 33(6):707-709.

[收稿日期:2018-01-05]