電針療法配合飲食運動治療腹型肥胖療效觀察

1.湖北中醫藥大學,湖北 武漢 430061,2.湖北省中醫院針灸科,湖北 武漢 430061

肥胖病(Obesity)主要是指由于生活習慣、社會因素、工作環境影響等因素,導致機體內攝入的能量大于其被消耗的能量,使得多余的能量儲存于體內,進而使體重高于常人的一種慢性代謝性疾病[1]。而腹型肥胖癥是肥胖病中相對危險的一種,研究表示,對于BMI只有輕度超標,而腰圍較大的患者,冠心病的患病率和死亡率就明顯增加[2]。因此,相對于一般肥胖患者而言,腹型肥胖患者更應引起臨床的重視。筆者采用電針療法配合飲食運動治療腹型肥胖患者32例,并與單純飲食運動療法相比較,現報告如下。

1 資料與方法

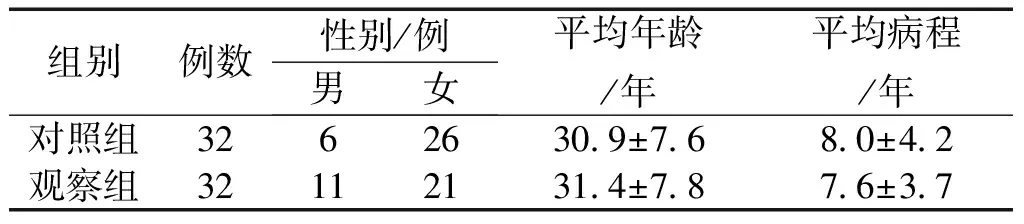

1.1一般資料選取2016年6月至2017年10月在湖北省中醫院針灸科門診就診的64例腹型肥胖患者,用隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組各32例。觀察組中男11例,女21例;年齡19~44歲,平均(31.4±7.8)歲;病程為2~14年。對照組中男6例,女26例;年齡18~44歲,平均(30.9±7.6)歲;病程為2~15年。兩組性別、年齡、病程比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1兩組一般資料比較

組別例數性別/例男女平均年齡/年平均病程/年對照組32626309±7680±42觀察組321121314±7876±37

1.2診斷標準①單純性肥胖診斷標準:參照WHO于2000年2月發布的《亞太區肥胖的重新定義和處理》[3]提出的亞洲成年人的體重劃分建議:BMI≥23為超重,BMI在23~24.9為肥胖前期,BMI在25~29.9為I度肥胖,BMI≥30為Ⅱ度肥胖。②腹型肥胖診斷標準:根據2013年發布的《中華人民共和國衛生行業標準》[4],男性腰圍≥90cm,女性腰圍≥85cm可直接診斷為腹型肥胖。

1.3納入標準①符合上述診斷標準,確診為單純性肥胖癥的患者;②年齡18~45歲之間,男女不限;③體重指數(BMI):BMI≥23;且腰圍:男性≥90cm,女性≥85cm;④停用其他所有減肥手段(飲食運動除外)至少3個月;⑤自愿參加本研究并配合進行各項檢測。

1.4排除標準①繼發性肥胖;②在治療前3個月內接受過其他減肥方式的患者;③妊娠及哺乳期婦女;④有重大心腦血管疾病或其他疾病患者;⑤不能配合治療的患者。

1.5方法

1.5.1對照組采用運動配合飲食療法的方式。①運動干預:根據不同患者的身體情況選擇慢跑、騎車等有氧運動,每次運動40min以上,每周至少運動3次。目標心率在第1周不得超過65%最大心率(最大心率=220-生理年齡),隨后可達75%。②飲食干預:按2007年發布的《中國居民膳食指南》[5]的要求來制定:每日熱量攝入量不超過30kcal/kg,三餐能量比例分配為早餐30%、午餐40%、晚餐30%,并囑患者禁煙酒,減少肥肉、飲料、動物內臟等食物攝入,晚上8點后勿進食。30d為1個療程,共治療2個療程。

1.5.2觀察組觀察組在飲食運動干預的基礎上加以電針治療。取支溝、曲池、天樞、大橫、帶脈、中脘、水分、水道、豐隆、陰陵泉、足三里、三陰交。配穴:胃腸腑熱者加內庭;脾胃虛弱者加脾俞、胃俞;真元不足者加腎俞、關元。操作方法:針刺處予常規消毒,使用華佗牌一次性針灸針,規格為0.30mm×40mm(1.5寸),0.30mm×75mm(3寸),各穴均常規針刺,四肢部腧穴直刺1~1.5寸,腹部穴位直刺1~2寸,均以得氣為度。于天樞、帶脈穴處(左右各一對),分別接電針(蘇州醫療用品廠有限公司生產的SDZ-V型電子針療儀),取擇疏密波,頻率4/20Hz,以患者耐受為度,留針30min。隔日1次,15次為1個療程,共治療2個療程。女性治療期間避開月經期。

1.6療效判定參照1997年全國第五屆肥胖病研究學術會議修訂的單純性肥胖病療效評定標準[6],3項中有2項或2項以上符合即可。臨床痊愈:體重下降>80%,BMI接近24,F%男性接近26,女性接近30;顯效:體重下降30%~70%,BMI下降≥4,F%下降≥5;有效:體重下降25%~30% ,BMI下降2~4,F%下降3~5;無效:體重下降<25%,BMI下降<2,F%下降<3。總有效率=(臨床痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。(體重下降以療程結束時體重下降的數值占治療前實際體重與標準體重之差的百分值為準。)

1.7觀察指標治療前后分別對兩組患者WC、BW和BMI進行測量。WC測量:沿兩側腋中線胯骨上緣與第十二肋骨下緣連線的中點,將軟尺水平地繞腹部一周,緊貼而不壓迫皮膚,在呼氣末時測量。BW、BMI均采用歐姆龍體脂儀(型號HBF-358)測定。

2 結果

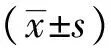

2.1兩組臨床療效比較觀察組總有效率為84.38%,對照組為47.5%,兩組差異均具有統計學意義(P<0.05)。具體見表2。

表2 兩組臨床療效比較 (例)

注:與對照組比較,*P<0.05。

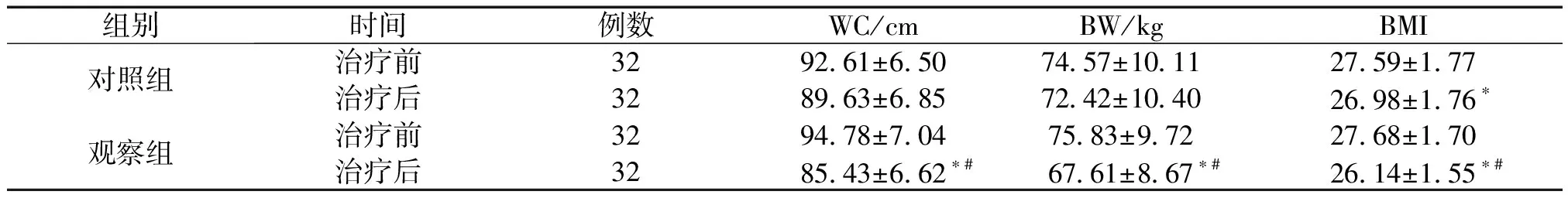

2.2兩組治療前后WC、BW、BMI比較3組治療前WC、BW及BMI比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。觀察組治療后WC、BW、BMI與同組治療前比較,差異均具有統計學意義(P<0.05)。對照組治療后WC、BW與同組治療前比較,無統計學差異(P>0.05),BMI與治療前比較具有統計學差異(P<0.05)。觀察組治療后WC、BW、BMI與對照組比較,差異均具有統計學意義(P<0.05)。提示觀察組肥胖患者對WC、BW及BMI的治療效果均優于對照組。見表3。

組別時間例數WC/cmBW/kgBMI對照組治療前329261±6507457±10112759±177治療后328963±6857242±10402698±176?觀察組治療前329478±7047583±9722768±170治療后328543±662?#6761±867?#2614±155?#

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

3 討論

中醫學在《黃帝內經》時期就已對肥胖的病因病機有了深刻的認識,認為過食肥甘、膏粱厚味之品是其主要病因。而肥胖患者大多怠惰,“形不動則精不流,精不流則氣郁”、“久臥傷氣”,氣機運化失調,痰濕蘊于體內而致肥胖。有些患者因情志不暢,肝氣郁滯,進而使膽汁不能正常分泌,食物消化吸收受阻而肥胖。又有些患者胃強脾弱,本就運化不行反而食欲更旺,飲食積聚而化為痰濁而致肥胖。因此,中醫認為肥胖病的發病機理實為本虛標實,本為氣虛,標為水濕、痰濁[7]。針灸療法能通經脈、補氣血、調陰陽、溫化痰濕、扶正祛邪,進而達到減肥的目的。在此基礎上,筆者結合了導師周仲瑜教授的經驗,以脾經大橫穴,胃經的天樞穴、水道穴,胃之募穴中脘穴以及任脈的水分穴為主,配合四肢部穴位及辨證選穴,以調理脾胃運化功能、運化水濕,進而達到減肥的功效。

肥胖癥的發生機理較為復雜,涉及遺傳、生理、社會環境、生活方式等各個方面。近年來,中國居民營養狀況調查顯示中國居民攝入脂肪比大幅度上升,膳食結構失衡,使得肥胖癥的發病率上升[8]。通過控制飲食運動的方式減肥,對食物的種類及攝入量進行把控,配合運動以加強熱量的消耗,能夠提高新陳代謝,進而起到減肥的作用。但單純的飲食運動療法療效欠佳,且易于反彈。而現代研究表明針灸減肥效果肯定,且優于單純的飲食運動療法[9-13],并就針灸對中樞神經系統、內分泌系統、脂質代謝等方面的影響機制進行了研究,并取得了較多研究成果[14-19]。本研究顯示,電針聯合改良運動干預治療腹型肥胖的總有效率,治療后的WC、BW、BMI均優于對照組(P<0.05)。但針灸治療減肥癥方法眾多,如電針、耳穴、埋線及敷貼等療法均有較好的療效,還有待進一步研究。

[1]康鎖彬,高秀領,王少錦,等.針刺治療單純性肥胖癥及其對患者血清瘦素的影響[J].中國針灸,2005,25(4):243-245.

[2]中華醫學會內分泌學分會肥胖學組.中國成人肥胖癥防治專家共識[J].中華內分泌代謝雜志,2011,27(9):711-717.

[3]李洋,傅華.肥胖的重新定義和處理[J].上海預防醫學雜志,2001(4):161-162.

[4]中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會.WS/T 428-2013 成人體重判定[S].北京:中國標準出版社,2013.

[5]葛可佑,楊曉光,程義勇. 平衡膳食 合理營養 促進健康——解讀《中國居民膳食指南(2007)》[J]. 中國食物與營養,2008(5):58-61.

[6]危北海,賈葆鵬.單純性肥胖病的診斷及療效評定標準[J].中國中西醫結合雜志,1998,18(5):317-319.

[7]侯玉鐸,腹部腧穴在針灸減肥中的應用[J].中國藥物與臨床,2011,11(9):1103.

[8]楊曉光,翟鳳英,樸建華,等.中國居民營養狀況調查[J].中國預防醫學雜志,2010,11(1):5-7.

[9]王玉婷,蔡景龍. 肥胖治療的現狀和進展[J]. 中國美容醫學,2007,16(12):1762-1764.

[10]吳惠春,甘君學. 針灸治療單純性肥胖研究概況[J].河南中醫,2008,6:87-89.

[11]李嘉.針刺治療單純性肥胖病40例臨床療效觀察[J].中國針灸,1998,18(9):539.

[12]孫培華.耳穴辨證貼壓治療單純性肥胖癥168例[J].上海針灸雜志,2005,24(2):25.

[13]許姿妙.穴位埋線治療肥胖癥100例臨床觀察[J].中國針灸,2002,22(2):95-96.

[14]劉志誠,孫風岷,胡麗梅,等.針灸減肥的臨床觀察及其降低脂質的研究[J].中國康復,1990,5(3):110.

[15]羅華麗,李榮亨.電針對單純性肥胖瘦素及脂聯素的影響[J].針刺研究,2007,32(4):264-267.

[16]陳少宗.辰時、申時電針對成年女性單純性肥患者瘦素影響的研究[C]//2011年全國時間生物醫學學術會議論文集,2011:195-197.

[17]Persse L,Rnakihen T,Zubed A,The human obesity gene map:the 2004 update [J].obes Res,2005,13(3):381-490.

[18]Stephens TW,Basinski M,Bristow PK,et al.The role of neuropeptide Y in the antiobesity action of the obese gene product[J].Nature,1995,377:530-532.

[19]Fetissov S O, Huang P, Zhang Q, et al. Expression of hypothalamic neuropeptides after acute TCDD treatment and distribution of Ah receptor repressor[J]. Regulatory Peptides, 2004, 119(1-2):113-124.