2300年,氣候問題還重要嗎?

Dmitry Yumashev

最新一項研究發現,未來300年內,海平線將持續升高。《自然通訊》發表的這項研究主要考察在氣候變化問題的不同解決程度下,2300年的海平線將處于何種水平。

不過,2300年距今仍有3個世紀之遠。遙想3個世紀之前,工業革命尚未開始。因此,在制定當下氣候政策的時候,人們便開始懷疑,是否有必要為了如此遙遠的未來而做出改變。

同時,《巴黎氣候變化協定》也尚未確定本世紀末的全球升溫目標。有些人甚至認為,本世紀末距今太過遙遠,不足以激勵人們在近期進行減排任務。因此,巴黎氣候大會主要聚焦于從2018年開始的、以五年為周期的氣候政策。此類氣候變化周期和政治、商業周期相一致,也與人們的日常擔憂相呼應。

雖然如此,仍有多項氣候研究聚焦于長遠的規劃。比如,根據一篇論文的估計,如果人們未能解決氣候變化問題,北冰洋將在2150年至2250年之間開始全年不凍。另一篇研究則重點關注2500年左右永久凍土融化所產生的碳排放。

此類研究受到的最顯著的批評在于,這些工作都太過虛幻,其研究動力也不過是一小群高度專業的科學家的好奇心,和人們的日常生活沒有太大關系。此外,批評家們都在質疑,難道人類不會在接下來一兩個世紀內找到解決氣候變化的方法,從而證明所有悲觀的預測都是多余的嗎?

排放始終與經濟掛鉤

通常情況下,真相比人們想象得更加復雜。

首先,人們應當注意到,氣候變化的部分現象已經被“鎖定”。人們對于能源和其他資源的使用速度并不會在近期內放緩,畢竟經濟實力薄弱的國家為了追趕上全球引領國,仍需大力推行工業化,而經濟實力強盛的大國則會致力于維持并進一步提高現有生活質量。大多數人都和這些理想息息相關,即使到了最后,他們能確保的也只是讓全球碳排放維持在現有的高水平上。

太陽能和風能雖然有所裨益,但這類科技難以從根本上改變排放和經濟擴張之間的關系。盡管可再生能源大幅崛起,但2017年全球碳排放量還是在三年的停滯之后上漲了2%。專家稱,想要大幅削減排放,幾乎所有經濟活動都需要作出大量的努力,包括能源、城市化、基礎設施、交通、重工業和土地使用。

預測未來增長

由此,讓我們回頭看看研究氣候的科學家所預測的長期景象。事實上,這些景象都是基于對長期社會經濟和科技驅動力的可靠假定,而正是這些驅動力定義了全球截然不同的未來。同時,影響未來排放與氣候的事物在很大可能上將被限定在可預測的程度內,比如科技進步率、人口以及財富增長率。即使“改變游戲規則的科技”出世,比如假定新一代的電動汽車電池能以更低的價格提供更高的效率,那么世界未來的景象也必定不會超出預料。

在這方面,氣候科學便能發揮其作用。由于全球變暖引起的物理變化較為緩慢,人們很難在幾百年內觀察到其全部影響。比如,格陵蘭島、南極等地發現的冰蓋都非常巨大,以至于氣候變化對其的影響極為緩慢。不過,一旦得到觸發,冰蓋漂向這些大洋,海平線將升高,而融化的過程將需幾個世紀的時間才能得到逆轉。永久凍土也面臨著同樣的境況,一旦融化將向大氣釋放更多的溫室氣體。

海平面的升高和永久凍土的融化都可能影響到數以百萬人,尤其是那些居住在海邊和熱帶的居民。人們有理由為此深切擔憂,因為即使人們從明天開始就不再進行碳排放,那直至2050年,全球仍會處于變暖的趨勢之中。由于世界的未來是限定在可預料的景象之中,人們應當將分析框架延伸至2300年,從而衡量這些緩慢的物理變化所帶來的風險。

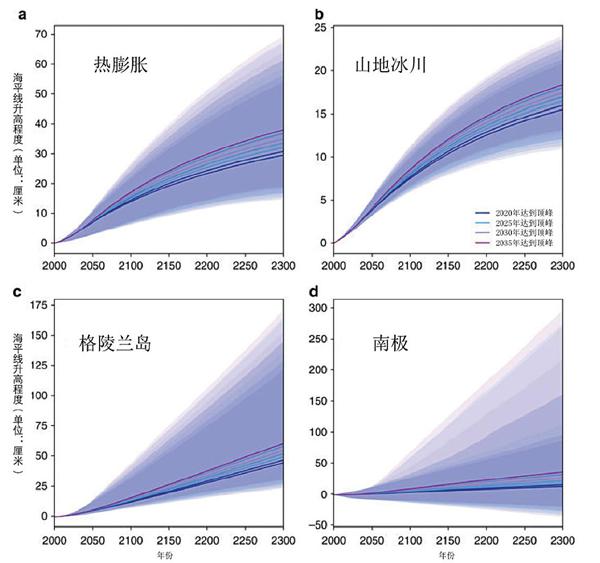

減災行動推遲后的海平線預計上升情況

2300年的海平線十分重要

先前的研究得出的主要結論在于,假設2300年的氣候較為樂觀,即相比于工業革命時期,全球氣溫升高程度未超出2度,那么海平線仍將上升1.2米。換言之,未來20年內人為排放達到頂峰后,即使能夠在2070年之前降為零,并從此保持該水平,那么海平線的上升仍將超過1米。

在未來30至50年內保持凈排放為零這件事極其困難不提,研究顯示,就算能夠完成這一艱難的目標,海平線也會在未來兩個世紀內持續升高。對于海邊地區來說,這無疑是一個氣候方面的定時炸彈。1.2米看起來不多,但它卻能逼得倫敦、紐約等巨大城市花費數十億元維護防洪設施,用以應對更為強勁的風暴潮。

因此,從長遠來看,達到零排放并不能解決海平線升高問題。想要讓溫度保持在現有的水平,也就是比工業革命前期高約1攝氏度,我們必須使用負排放科技,將碳直接從大氣中脫離出來。

一旦將時間線拉長,這就成為了一項極其重要的長期政策結果。將目光放到2300年后,我們必須再次強調,從現在開始大力推進氣候行動是必不可少的。

編輯|杜娟 juan.du@wtoguide.net

作者為蘭卡斯特大學Pentland商業可持續中心高級助理研究員,本文由世界經濟論壇和The Conversation聯合發布