為兒童的學習架起一座橋

崔麗萍

【摘要】本文以《乘法分配律》一課的幾次磨課為例,論述基于兒童的認知規律和經驗為起點,學習路線設計,幫助學生深刻理解乘法分配律的本質內涵,讓學習走向深入。

【關鍵詞】《乘法分配律》 深度學習 校本研修

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2018)12A-0118-02

【案例背景】

國標版四年級下冊《乘法分配律》一課,教材中所呈現的例題是:四年級有6個班,五年級有4個班,每個班領24根跳繩,四五年級一共要領多少根跳繩?在一次校本研修中,三位青年教師在獨立備課的基礎上,進行了一次同課異構教學,三位教師各自演繹了自己對于乘法分配律這一運算律的理解。在例題教學環節,三位教師分別是這樣處理的:

孫老師的處理:

孫老師直接出示例題,讓學生從圖中自主獲取條件和問題并解決問題。通過反饋得到一組蘊含乘法分配律的等式,讓學生觀察等號兩邊的算式之間的聯系,并自己舉例計算驗證。

教學效果:這樣設計本意是希望學生能夠從特例出發,比較同與不同,在異同點中發現規律再進行猜想、舉例與驗證。然而在實際教學中筆者發現學生在比較異同點時不能表達出老師預期的答案,雖然在后面舉例時大多數學生也能寫出來,但讓學生用文字表述乘法分配律時,全班沒有學生能夠完整地說出來,充分反映了之前的教學學生并沒有真正地理解乘法分配律,還只是停留在模仿階段,學生的思維沒有得到進階。

徐老師的處理:

徐老師在例題教學后,又添設了一道情境題:“褲子50元,夾克70元,買5件夾克和5條褲子,一共要付多少元?”其設計意圖是覺得只觀察一道等式就進行猜想有些片面,不利于學生進行歸納猜想,于是添設了一道相似的例題,這樣就產生兩組蘊含乘法分配律的等式。

教學效果:多了一組蘊含乘法分配律的等式,學生通過觀察,更能自主理解和領悟新知識,但只通過兩組等式即得出結論,顯然不夠科學。

朱老師的處理:

朱老師在例題的基礎上添設了一個條件:“三年級有5個班”,除了提出例題中提出的求四五年級一共領了多少根跳繩,還根據添加的這個條件,讓學生自主再提出一個問題。學生提出三四年級一共領了多少根跳繩?三五年級一共領了多少根跳繩?這樣,在解決三個問題的同時,通過學生的反饋得到了蘊含乘法分配律的三組等式,最后通過觀察比較三組等式后進行歸納猜想。

教學效果:學生在這一過程中參與度很高,都能積極地提出問題,有效地鍛煉了學生的提問能力,并且通過這一活動得到了足夠的等式供學生參考。不足之處在于要求學生再提一個問題時要求不夠明確,學生的想法很多,生成了很多無用資源,所以在這一環節拖延了一些時間。充分反映了教師在教學中有效提問的重要性。

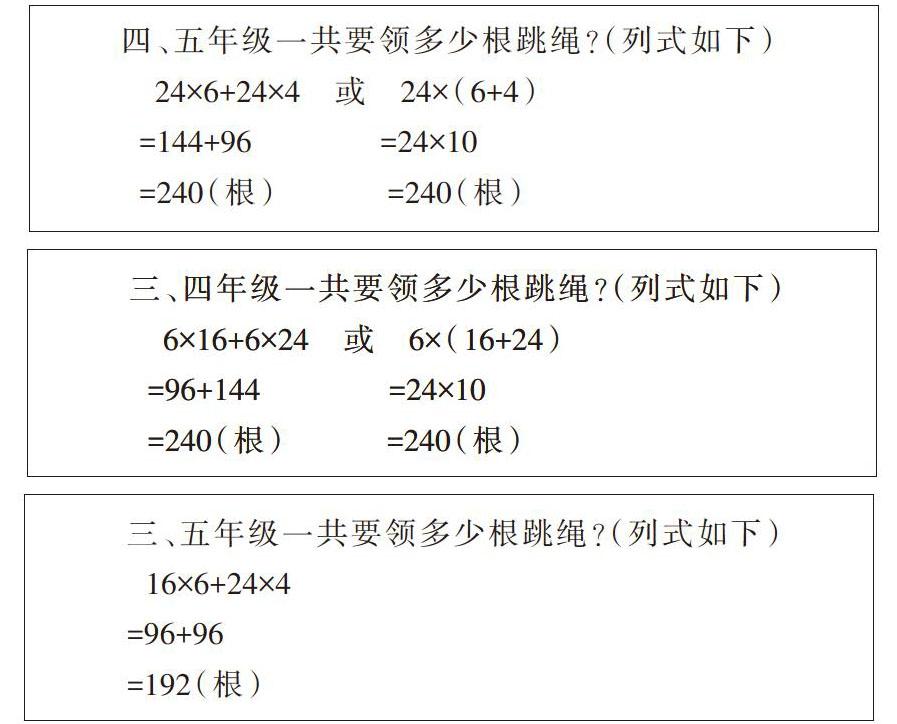

三位青年教師同課異構后,團隊教師一起研討。我們認為教參的例題部分有些單薄,很難讓學生切實感受到乘法分配律的內涵和外延,于是我們添設了一組條件:三年級有6個班,每班領16根跳繩,四年級有6個班,每班領24根跳繩,五年級有4個班,每班領24根跳繩。

調整意圖:這樣調整,意在讓學生在解決這三個問題時能夠清晰地觀察比較出都是求兩個年級一共領取跳繩的總數,為什么在計算四五年級和三四年級時既可以合起來算,又可以分開來算。而在計算三五年級時就只能分開來算呢?(如下圖)

教學效果:學生在解決三個問題的過程中,有了明顯的對比,絕大多數學生都很容易悟出乘法分配律的本質,在師生及生生的互動交流中,初步建立乘法分配律的模型,在舉例驗證中也能很好地利用乘法的意義檢驗等式是否相等。

思考:

一、基于兒童的認知規律及經驗為起點

學習活動本身就是從學生出發的教育活動,學習活動的設計要基于兒童經驗、順應兒童規律,重視學習活動內涵的豐富性、深刻性,真正推進兒童潛能的發展,引導兒童基于經驗和體驗的自主構建與精神成長。兒童是學習的主人,學習活動必須基于兒童,不能是成人的一廂情愿,只有這樣,學生的學習才會真正發生,才符合學習的本質所在。在獨立備課教學中,雖然有一定的效果,但效果都并不明顯。經過團隊研討交流,最后通過添加一組條件,讓學生在解決三個問題時追問:為什么在計算四五年級以及三四年級時既可以合起來算,又可以分開來算。而計算三五年級時就只能分開來算呢?讓兒童不自覺地進行思考對比,從而深刻感悟其中的本質區別,這一學習活動路徑的設計順應了兒童的認知規律及已有的知識經驗。

二、學習路徑設計,讓學習走向深入

從兒童熟悉的領跳繩的實際生活情境出發,在解決領跳繩的問題過程中,通過觀察對比,逐步引導學生抽象出最初的數學模型。如果這節課的教學僅僅只是教會學生乘法分配律這一運算律以及計算,那就錯失了一次培養學生模型思想和經歷數學探究的機會。因此,教師應有意識地培養學生的模型思想,加深學生對數學知識內容的理解,形成素養和能力。本節課將教學重點放在學生對數學模型思想的經歷與體驗上,通過一組條件的添加,讓原來略顯單薄的例題變得豐滿,讓學生在解決這三個問題時能夠清晰地觀察比較出都是求兩個年級一共領取的跳繩的總數,為什么在計算三五年級時只能分開來算呢?幫助學生深刻理解乘法分配律的本質內涵,最終歸納概括形成數學模型,為學生的學習架起一座橋,為他們量身定制一條屬于他們的學習路徑,讓學習走向深入。

(責編 林 劍)