《種芹人曹霑畫冊》考實※

黃一農

(臺灣清華大學 歷史研究所,臺灣 新竹 30013)

一、前言

1988年,《種芹人曹霑畫冊》在貴州省博物館被發現,其封面用紫木裝貼綾行書題簽,書“種芹人曹霑畫冊”“光緒壬辰年秋月忘憂山人玩”等字,共收繪于粗絹上的設色寫意畫八幅,每畫各有半葉題字,包括閔大章三幅,陳本敬(1729—1778)兩幅,銘道人、歇尊者及曹霑各一幅,并鈐蓋了三十個印文。

此畫冊是貴博于1979年4月29日以25元人民幣自陶廷杰(貴州都勻籍,嘉慶十九年進士,選庶吉士,道光中曾署陜西巡撫)后人處購的。惟因迄今無一曹雪芹的字、畫或印獲得學界共識,且有疑該畫冊之作者與曹雪芹同名同姓,以致二十多年來此作品少人聞問。更由于貴州省博物館將之定名為“偽曹霑絹本設色花果人物畫冊”,遂長期被幽置于該館庫房一角,并因此未加登錄,甚至遭紅圈中人列作“失蹤”文獻。惟1989年“中國古代書畫鑒定組”曾評估過此冊頁,認為其上的詩與畫或皆乾隆時人所作,但對是否為曹雪芹真跡,則主張待考。

筆者自2012年起投入相關研究,雖陸續發掘出一些新材料與新論據,力圖斷惑證真,然因在世學者幾乎無一親見此物,且亦無人確切掌握其下落,故總覺不夠踏實。幾經折騰,搬遷中的貴州省博物館終在2016年7月上旬自塵封的庫房中重新找回此畫冊,筆者乃于8月邀同藝術史家薛龍春、吳鵬、沈歆三位教授以及紅學家任曉輝先生,實地目驗了此一曹雪芹現存最可能的詩、書、畫真跡,現據高清圖像以及親驗結果重探如后。

二、曹霑畫冊的內容

此冊高31.5cm、寬29.4cm,所收八幅圖(圖1至3)之風格、絹料、氧化程度均一致,且印章交互鈐蓋,故應為一人所繪。各圖在左側皆附有半葉題字,畫頁與詩頁粘連成幀,八幀再粘連成冊頁。詩頁分別是閔大章三幅、陳本敬兩幅、銘道人一幅、歇尊者一幅、曹霑一幅,其形式同為一首詩詞后接簡單署名,僅第三開殘荷的體例特殊,題“紅衣落盡渚蓮愁”大字一句,并署稱“歲乾隆辛巳夏日客京華旅次,歇尊者拈句”。畫頁之內容則依序為蕪菁、芋頭、殘荷、茄子(圓形與長條形各一)、秋海棠、東陵瓜(此用秦東陵侯召平于漢初在長安東門隱居種瓜的典故)、漁父與鸕鶿、峭石與靈芝。

圖1:貴州省博物館藏《種芹人曹霑畫冊》(一)(冊頁內各開的順序均以編號臚列于圖之右上角)

圖2:貴州省博物館藏《種芹人曹霑畫冊》(二)

圖3:貴州省博物館藏《種芹人曹霑畫冊》(三)

因作者在畫完第六開之瓜田景致后,自書七絕且署“種芹人曹霑并題”等字,知此冊頁應是曹霑繪完圖后,再邀四位友人于宣紙上題字。裝裱成冊時,各幅字、畫的原高寬均同為23.5cm×24.5cm。衡諸冊中的三個紀年跋分別署稱“歲乾隆辛巳夏日客京華旅次,歇尊者拈句”,“辛巳夏日,陳本敬”,“辛巳夏六月,銘道人題”,推判種芹人曹霑的畫與詩最可能作于北京,時間在乾隆二十六年辛巳夏或之前不久。

(一)鈐印與字號

前述冊頁上蓋于各圖的鈐印,因所用之絹的經緯密度較低,不易落墨,且所用印泥亦欠佳(過于粘稠或翻調不夠均勻),以致有些印文辨識困難,但題字之宣紙上的印文就均清晰可見。如在閔大章所題的三幅字之末,皆鈐用白文的“閔大章印”或“大章之印”,其下另有朱文之“元音”方印,只不過印章各異,引首則鈐蓋同一枚的“汶水”長方印。陳本敬(字仲思)的兩幅字均同鈐“陳”“本敬”兩白文聯珠印,下另有一方大小相似之朱文“中思”印,“中”即“仲”的古字,引首用一白文的“玉壺冰”長方印。而銘道人與歇尊者二人,則可能是臨時獲邀題字,因未帶印章而不曾在題詩上鈐印。

表1:《種芹人曹霑畫冊》中的印章釋文

表1即在薛龍春、吳鵬、任曉輝三位先生的協助下整理出各印的釋文,曹霑在各畫頁鈐有“云中”(兩次,見圖4)、“寫意”(兩次)、“曹□(霑?)”和“□(閏?)周”(各兩次)、“是甚么”(兩次)、“有為”(一次)等章,至于末幅畫左上角題款的“竹坣(通“堂”)”二字,亦應為其字號。我們從曹霑閑章上雖普通卻又與眾不同的印文,或亦可感受得出作者游戲人間的放達性格。

圖4:《種芹人曹霑畫冊》上“云中”閑章的辨識①此從崔川榮先生的意見并參據各篆刻字典。

曹霑在畫冊上兩度鈐用的“云中”閑章,其辨識頗費周章,后據清初篆刻名家胡志仁的印文始得確定(圖4)。“云”即“雲”的古字,“云中”本指高聳入云的山上,喻塵世之外或傳說中之仙境,亦有歸隱之意。

至于《種芹人曹霑畫冊》第四和第五開上的“是甚么”閑章,則令人聯想起小說第四十一回發生在大觀園的故事,賈母因要“帶著劉姥姥散悶”,遂攜她至山前盤旋了半晌,并親自介紹“這是什么樹,這是什么石,這是什么花”,此恰與畫冊中大部分的品物相呼應。又,第二和第七開上的“寫意”閑章,亦說明寫實風格應非曹雪芹在此畫作所追求的,元人湯垕即嘗云:“今人看畫多取形似,不知古人最以形似為末節。”

這次親驗時在第六開引首新辨出的“憶昔茜紗窗”印,應屬重大發現,因“茜紗窗”一詞屢見于《紅樓夢》,如第五十八回的回目即為“杏子陰假鳳泣虛凰,茜紗窗真情揆癡理”,第七十九回寶玉為晴雯擬祭文時曾賦“紅綃帳里,公子多情;黃土壟中,女兒薄命”句,黛玉則建議:“咱們如今都系霞影紗糊的窗槅,何不說‘茜紗窗下,公子多情’呢?”

查賈母在第四十回有稱:“軟煙羅只有四樣顏色:一樣雨過天晴,一樣秋香色,一樣松綠的,一樣就是銀紅的。若是做了帳子,糊了窗屜,遠遠的看著,就似煙霧一樣,所以叫作‘軟煙羅’,那銀紅的又叫作‘霞影紗’。如今上用的府紗也沒有這樣軟厚輕密的了。”知茜紗窗乃用銀紅色軟煙羅(即霞影紗)糊出,小說中借此詞來指涉大觀園中寶玉等人的住處。庚辰本第二十一回的回前詩有“茜紗公子情無限,脂硯先生恨幾多”句,該“茜紗公子”亦應指的是寶玉。

鑒于曹雪芹在小說第一回嘗透過石兄之口宣稱,書中是講述他“半世親睹親聞的這幾個女子”的際遇,“不敢稍加穿鑿”,此恰與曹霑所鈐用的“憶昔茜紗窗”印文的意涵相呼應,顯示大觀園中的虛擬角色不乏小說作者周遭真實人物的部分影子。換句話說,此印強有力地支持“種芹人曹霑”應即擁有《紅樓夢》著作權的曹雪芹,而非如先前所懷疑的同名同姓。

1989年當“全國書畫鑒定組”匆促過覽此冊頁時,或因其中無人專治紅學,且學界尚未發現陳本敬與閔大章均已入曹雪芹的泛交游圈(見后),以致他們全未辨識出“憶昔茜紗窗”一印,從而忽略了其與小說的關聯。

此外,曹霑自號的“種芹人”,似也與《紅樓夢》第十七回的內容相映照,因寶玉曾于大觀園試題出意境相近的“(好云香護)采芹人”,這很可能脫化自曹寅《詠花信》廿四首中《水仙》一詩的“夜香深護讀書人”句。由于曹霑在乾隆十幾年間曾擔任右翼宗學教習三或六年,又因古人每稱入學為“采芹”,自負才學的曹雪芹,不知是否曾因以作育英才為志業,遂取“種芹人”為別號?而“種芹人—采芹人—讀書人”三者間的關連則顯得相當自然且貼切。

換另一角度,在胡適高舉“新紅學”旗幟之前,近代少有人知悉曹雪芹名霑者。胡適于其〈《紅樓夢》考證〉(1921)一文中,始據楊鐘羲《雪橋詩話續集》(1917)所轉引的《四松堂集》,揭示雪芹名霑。亦即,包括重新題簽的忘憂山人在內,或已長期無人知此畫冊即雪芹的作品,以致收藏者或過眼者均不曾題跋。事實上,晚清之人應極難有足夠知識創造出“種芹人—曹霑—憶昔茜紗窗”的證據鏈。

又,畫冊第三和第六開皆鈐有上為朱文“曹□”、下為白文“□周”之聯珠印,此應即所謂的“名號印”,上一印的第二字筆劃繁復,雖無法清楚辨識,但理應就是第六開畫家自題“種芹人曹霑”單名中之“霑”字,而“□周”則應為其字號。有網友奚沛翀先生在筆者的博客上留言,指稱該白文印乃“閏周”,經查看第三及第六開上之印,發現的確有些形似,但或因印泥的沾墨不勻而有點筆畫未顯(圖5)。

圖5:《種芹人曹霑畫冊》中鈐用的“閏周”印(中間為篆刻字體)

曹雪芹以“閏周”為字號一事,還可能與其家族多借用經典中的關合來取名字的傳統相符。此因“閏”與“潤”不僅音同,有時且可通假,而“周”字亦有“遍及”之意,故“閏周”令人聯想到“潤及周遭”,此恰與雪芹名“霑”之釋義互為表里。尤其,《御定康熙字典》的“霑”字之下,即明白記稱:“《詩·小雅》“既霑既足”,《疏》言霑潤。”又,《世說新語·德行》亦謂“上為甘露所霑,下為淵泉所潤”,“霑”“潤”二字的對應也頗契合古人取字號時“名字相應”的傳統。

由于“周”字可指一循環的時間,《紅樓夢》第二回所描寫賈寶玉的“抓周”場景,就是指他頭次生日(即“周”)時父母陳列各種小件器物,聽任抓取,以預測其未來志趣和成就的風俗。又因“閏”字主要被視為歷法術語,故當用于字或號時,常與當事人出生的時間有關:如湖南湘鄉之彭清周,號閏十,就生于同治九年閏十月初二日;湖南韶山之毛祖許,字閏秋,光緒七年閏七月十一日生;湖南善化之黃仁震,字閏甫,同治元年閏八月十二日生,同譜之黃式允,因誕于嘉慶十三年閏五月初十日,遂以“閏生”為表字;而在“中國譜牒庫”所耙梳出的共二十三位以“閏生”為字號且有具體生日者,八位即生于閏月,十三位生年逢閏,另兩位則非閏年生。故筆者合理懷疑“閏周”很有可能意謂曹霑恰生于閏月,或其生年有閏。

“閏周”一印或給了我們有關曹雪芹生年的一個重要提示,考量曹雪芹卒于乾隆二十七年除夕,而其旗籍友人宜泉在《傷芹溪居士》的小注中稱他“年未五旬而卒”,知雪芹的生年應不早于康熙五十三年。查清代歷日,發現康熙五十三年無閏,其后置閏分別在五十五年三月、五十七年八月、六十年六月……若曹雪芹生于五十五年(1716)丙申歲,則其在雍正六年歸旗北京時為十三歲(若生于五十七年或六十年,則抄家時的年紀就顯得有些小),自幼生長在江寧織造府的他,應已能深刻感受從“烈火烹油、鮮花著錦之盛”(第十三回)以迄“忽喇喇似大廈傾”(第五回)的劇變,而雪芹病故時為四十七歲,亦合于宜泉所謂的“年未五旬而卒”。

若據此說,雪芹的一生慘遭命運捉弄,因他出生后得要到雍正五年(十二歲)才逢第一次閏三月,此后則是乾隆十一年(三十一歲)、三十八年、四十九年……換句話說,他嚴格意義上就只過過雍正五年和乾隆十一年兩次真正的生日(稱作“閏生日”),頭一次尚在“錦衣紈绔、飫甘饜肥”下的江寧織造府中歡度,哪知是年十二月曹頫就慘遭革職,旋即被抄沒。

疑雪芹取此新字號最合理的時間點,就在其乾隆十一年生日前后不久,他當時甫因到達咸安宮官學所規定滿三十歲的就學年限而出學,遂在該人生新階段之始,為己取了別字“閏周”,同時亦藉此調侃并感慨自己的際遇(因是“閏生日”故罕能真正過壽,下次得等到二十七年之后,而先前僅有的一次卻又恰逢抄家之痛)。

(二)字畫及其意境

劉夢溪教授先前在評論拙著《二重奏》一書時,認為《種芹人曹霑畫冊》的水平低落,“筆墨臃堆鄙俗,無論如何無法與‘擊石作歌聲瑯瑯’而又善畫石的雪芹曹子聯系起來”,且謂前述題畫詩與雪芹已知的“白傅詩靈應喜甚,定教蠻素鬼排場”奇句有天壤之別。

查先前紅學中人(包含劉夢溪教授在內)少有看過《種芹人曹霑畫冊》真跡者,且對此作品水平的評價見仁見智。當然,我們必須理解曹雪芹乃以小說名世,他的字、畫或僅屬一般文人水平,如閔大章的字就較其靈動。

那“種芹人曹霑”的自題詩果否藝術水平不高?其實,先前學者多未能深入賞析。該詩有云:

冷雨寒煙臥碧塵,秋田蔓底摘來新。

大學生職業生涯規劃是一種帶有預防性質的措施,雖然它主要針對的是大學生而非大學生“蟻族”,但是它恰恰能夠從大學生“蟻族”產生的源頭上入手,通過科學規劃,分擔甚至規避失業風險,從而抑制大學生“蟻族”數量的增加。這也使得大學生職業生涯規劃得以實現其價值。

披圖空羨東門味,渴死許多煩熱人。

作者應是透過漢初召平于長安城東門旁隱居種瓜的故事,讓歸隱的種瓜人(作者自喻)與世俗的煩熱人產生強烈對比。全詩可略釋為:在霧茫茫且飄著冷雨的沙地之上躺著一顆顆碧綠的瓜,而那些剛摘自秋天瓜田底部藤蔓上的尤其顯得新鮮。當觀者展閱這張圖時,會遙想并羨慕起召平所種“東陵瓜”的美味(所謂“東門味”),并令世俗間許多煩躁悶熱的人均望圖興嘆且渴死。此當然無過于曹雪芹另半首詩“白傅詩靈應喜甚,定教蠻素鬼排場”的水平,但尾聯“披圖空羨東門味,渴死許多煩熱人”的整體意境仍不差。

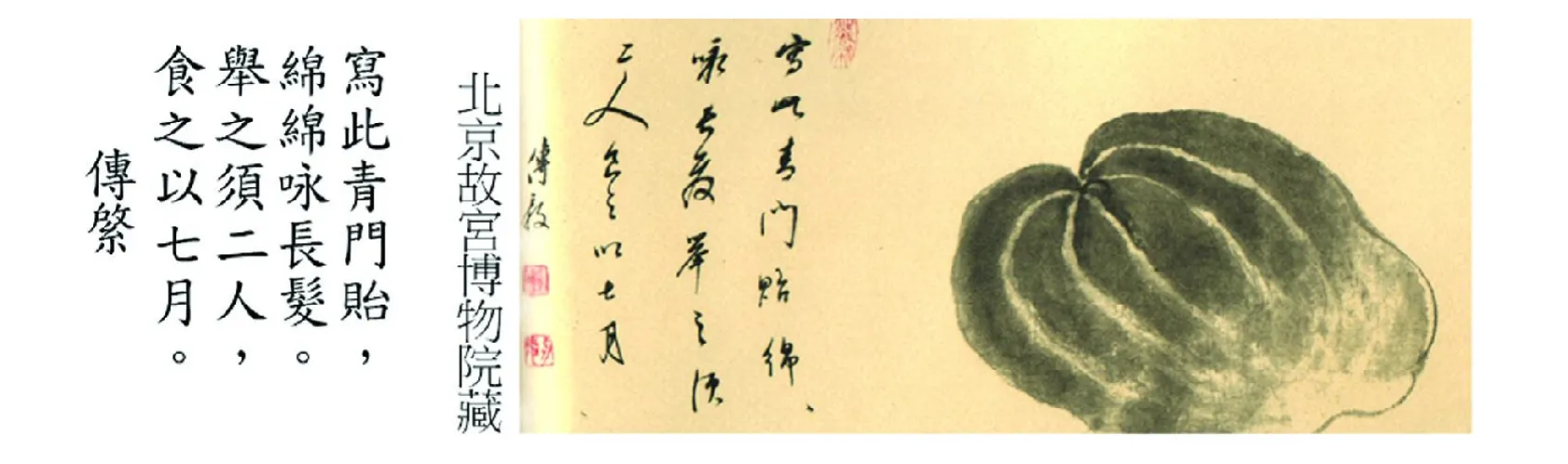

至于畫中之瓜的形與葉為何頗異于現在的西瓜,此或因雪芹只不過是透過其想象中的“東陵瓜”,欲畫出他對田園生活的渴望,期許自己能追隨召平歸隱的腳步。今北京故宮尚藏八大山人(本名朱耷,法名傳綮;1624—1705)的一幅絹本墨筆《花果圖卷》,其中題有“寫此青門貽,綿綿詠長發。舉之須二人,食之以七月”等句,該“青門”之瓜應即所謂的“東陵瓜”,就與《種芹人曹霑畫冊》中之瓜同樣“狀貌傀奇”(圖 6)。

圖6:北京故宮藏八大山人《花果圖卷》中的“青門瓜”

另值得注意的是,第六開曹雪芹自題七絕的韻腳(絕句講求一韻到底,第二、四句必押,第一句隨意,第三句不押)竟然與小說第十八回林黛玉五律(偶句必押韻,奇句隨意)的用字全同,如后詩有云:

名園筑何處,仙境別紅塵,

借得山川秀,添來景物新。

香融金谷酒,花媚玉堂人,

何幸邀恩寵,宮車過往頻。

其中的“塵”“新”“人”“頻”皆屬上平十一真韻。雖然前人之詩偶亦見有韻腳甚至用字均相同者,但此仍屬難得的巧合,應可進一步呼應“種芹人曹霑”與《紅樓夢》作者間之關系。

曹霑前述畫冊的定位應是所謂的文人畫,其想要呈現的,不是一種物質關系,而是一種生命境界,希望表達的是對鄉野生活的向往,而非將畫當作涂抹形象的工具。此故,曹霑會在畫冊中兩度鈐用“寫意”之閑章,點出其畫不可徑以寫實角度視之。而其友人在題畫時,也多從此一角度嘗試與他互動。

我們因此可發現閔大章在第一開用“誰識田間至味否”、第二開用王虞鳳的《春日閑居》(有“庭草黃

昏隨意綠,子規啼上木蘭花”句描寫家園中的恬靜與閑適),歇尊者在第三開借趙嘏的《長安晚秋》(有“鱸魚正美不歸去,空帶南冠學楚囚”之名句),閔大章在第四開用杜甫“野徑云俱黑,江船火獨明”句,陳本敬在第七開用江村漁父,銘道人在第八開用深山仙芝等等句意,以呼應曹霑透過畫中各農漁品物(蔬果、植物、鸕鶿等)、詩中的召平種瓜故事以及閑章“云中”,所一再表露出的離群避世情懷。亦即,此畫冊各題詩的焦點應多是為了呼應作者的歸隱之情,而非針對所畫的品物,雪芹此時應已于北京西郊歸隱閑居。

此外,有些題畫詩亦嘗試與曹雪芹先前的其它作品進行對話。如第一開閔大章自題詩中的“翠葉離披覆壟頭”句,或是呼應《紅樓夢》第三十七回探春所賦〈殘菊〉詩中的“蒂有余香金淡泊,枝無全葉翠離披”句。

又,先前紅學界均以第五開圖上所繪乃薔薇科的海棠,但從其花與葉的形狀判斷,實應屬秋海棠科的秋海棠。惟古人并無近代植物分類學的概念,而是將秋海棠視為海棠之一種,如明人顧起元就稱海棠有六種:“第一為西府,第二為垂絲,第三為鐵梗,第四為毛葉,第五為木瓜,第六為秋海棠。西府則天姿國色,絕世無雙……”《紅樓夢》第十七回即描述大觀園的怡紅院中有一株傳自外國的西府海棠,“其勢若傘,絲垂翠縷,葩吐丹砂”,眾人贊道:“好花,好花!從來也見過許多海棠,那里有這樣妙的。”寶玉亦稱譽此花之色“紅暈若施脂,輕弱似扶病”。

而身為曹家“詩畫清客”的陶宏,也曾繪有《擬元人海棠十種》,該冊頁今藏北京曹雪芹紀念館,目前僅存四幅畫(曹頫曾為此作品題有“秋邊”字幅),它們均同為秋海棠。再從其上吳世語于康熙五十九年受邀所題的“譜牒通西府”詩句,知當時人或相信秋海棠與西府海棠同種。由于曹寅在其詩集中頻以“舊雨”“故人”等詞稱呼陶宏,推判兩人的關系甚篤,而曹家后輩很可能就是受到府中這些“詩畫清客”的教養與熏陶。不知陶宏此畫是否寫生自曹家園林,而曹府中的秋海棠亦種得相當出色?

至于陳本敬在第五開的題詩,則應是希望藉由李清照《如夢令》中的“試問卷簾人,卻道海棠依舊”句,以與曹霑所畫的秋海棠相觀照。再從第十八回元妃將寶玉原擬之“紅香綠玉”匾文改題為“怡紅快綠”(此即怡紅院得名的出處,很有可能是曹雪芹曾斟酌李清照名句“綠肥紅瘦”而作詩吟對之真實經驗)一事,判斷陳本敬之所以借題李清照的《如夢令》,或就是想要與曹雪芹產生更多互動,此因該小詞恰與《紅樓夢》中的題匾或《種芹人曹霑畫冊》第五開上的畫同樣贊詠的是海棠。

三、曹霑畫冊的證真

鑒于迄今尚無任何曹雪芹的字畫被公認為真跡,故我們只能嘗試多尋找一些間接證據以對《種芹人曹霑畫冊》進行論述,譬如追索各題跋者所生活的時空曾否與雪芹相重迭,筆者更希望能藉由其它文獻來印證他們彼此之間有無交往。

(一)陳本敬及其交游網絡

查前述冊頁中唯一見諸官方史料之人似只有陳本敬,他是乾隆二十五年進士,翌年以庶吉士授為檢討;二十八年五月因在翰、詹諸臣的考試中被評為最差等第,而被迫休致;三十二年四月,他與另五位休致或革職的原翰林官在天津接駕,奉旨:“有情愿來京考試者,準其自行來京,交軍機大臣考試。”六月,未能考過的他獲賞紗葛一匹;三十五年四月,再度迎鑾的陳本敬終于通過考試而以檢討復用。

陳本敬與朱筠的交往或是我們切入此關系網的一把重要鎖鑰。朱筠曾于乾隆四十三年陳本敬過世時撰《書陳仲思所贈書后》一文,稱:“余識仲思兄弟蓋在乙丑之冬,于時年并十七,執手憐愛若兄弟。后長同舉于鄉,先后入詞館,交益親。俯仰三十四年之間,而知交零落如雨,且并是己酉歲人……”知兩人同生于雍正七年己酉歲,乾隆十年乙丑初識,為前后科之庶吉士,相交達三十四年之久。

陳、朱兩家的交情跨越不止一代,甚至還及于姻親,如朱筠嘗在《陳未齋先生臨李北海書跋尾》一文中,提到他與陳浩(號未齋)二子本忠、本敬乃“束發相友善”,也與陳浩的入室弟子張翊辰多往還。乾隆三十五年朱筠賦《陳伯思農部》《陳仲思檢討》二詩寄懷本忠(字伯思)與本敬,后詩的“快婿定知頻過從,可談燕客滯江潯”句,則指陳本敬之婿史積容(1748—1815)。積容登乾隆三十六年進士,曾從朱筠游十二年,其父史全義與朱筠母更是關系密切之表親;其祖史玉節并與曹寅友人朱彝尊、湯右曾、姜宸英、查慎行(曾被明珠延聘課子揆敘和揆方,明珠夫婦與曹家則有主奴之情)等前輩往來密切;其族兄史猶興更曾任朱筠年少時之業師三年。至于朱筠婿龔怡(字愛督,號梓樹或紫樹,龔廉子)及其兄龔協(號荇莊),后也與敦誠(曹雪芹至交)有深入往還。

圖7:陳本敬、閔煥元與曹雪芹之人脈網絡④改繪自黃一農:《曹雪芹現存詩畫考論》。

再者,2011年朱新華先生于張大鏞(1770—1838)的《自怡悅齋書畫錄》中,發現《李谷齋墨山水、陳紫瀾字合冊》里有李世倬(1687—1770;號谷齋)托“曹君芹溪”將自己的畫冊送請陳浩(1695—1772;字紫瀾)題跋之記事。沈治鈞教授且更進一步發現陳浩與敦誠有一些共同的朋友(如周于禮),亦即,陳浩或已進入了曹雪芹的交游圈,故他判斷“曹君芹溪”非常有可能就是曹雪芹。

陳浩不僅于乾隆二十六年秋題了《李谷齋墨山水、陳紫瀾字合冊》六幅中的四幅,并讓甫選為庶吉士的次子陳本敬也題一幅,其引首所鈐用的“玉壺冰”閑章即兩見于《種芹人曹霑畫冊》。由于學界(不只是紅學圈)先前對陳本敬其人其事罕有認識者,他存世的墨跡亦絕少,且乏市場行情,故情理上應無人有意愿和能力偽造出《種芹人曹霑畫冊》此一文本。也就是說,陳本敬與曹雪芹相識的機會應頗大。

此外,我們也有機會論證曹霑畫冊中的兩陳本敬跋是否真跡。經上網耙梳后,發現上海敬華于2001年秋季曾拍出一幅《陳本敬書詩稿》;又,2010年北京保利亦出現《陳本敬丁云錦顧之炎等書法冊頁》。此兩陳本敬作品均接近蘇軾的書風,且作者簽名、鈐印以及幾個相同用字的寫法亦近似,知其同屬假造的可能性絕小。而若比較《種芹人曹霑畫冊》中的陳本敬兩跋以及前述的兩拍品,則可發現作者簽名以及其它九個相同用字的寫法均近似,尤其是引首均鈐用同一“玉壺冰”的長方印,故很難被視成偽作。

簡言之,《種芹人曹霑畫冊》與《李谷齋墨山水、陳紫瀾字合冊》兩文本中,均出現乾隆二十六年陳本敬的題跋,而前者的“種芹人曹霑”應與后者提及的“曹君芹溪”乃同一人,此因曹雪芹的旗籍友人宜泉為其賦有《懷曹芹溪》《和曹雪芹〈西郊信步憩廢寺〉原韻》《題芹溪居士》和《傷芹溪居士》等詩,并曾在詩題下注稱“曹霑,字夢阮,號芹溪居士”,且“種芹人曹霑”與“曹君芹溪”的人脈網絡屢多重迭(見圖7,閔大章的部分則見后文),此不太可能是同名同姓的巧合。亦即,曹霑字雪芹、夢阮,號芹溪居士,又號種芹人。

(二)閔大章及其交游網絡

再者,我們從閔大章所用的“汶水”引首印,知其乃以孔門高弟閔損(魯人,字子騫,以字行,被尊稱為閔子,以孝聞世)為顯祖,此因《論語·雍也》記閔子騫曾告知魯國大夫季孫的使者,如果再派人來召其出仕,就將逃至齊國之南、魯國之北的汶上。后人在汶上所建的閔子祠堂有“一灣汶水先生志,兩岸蘆花孝子心”之對聯,亦揭示了其志節與孝行。入清后為表重道崇儒,曾于康熙二十五年命閔子騫之裔孫世襲五經博士。

由于閔為罕姓,而耙梳“中華尋根網(http://ouroots.nlc.gov.cn/)”以及上海圖書館的藏書目,發現各地的閔氏宗譜尚存二十幾種,其中上圖就占了十五種(除近年新修者外,多已掃描成圖檔),筆者遂于2015年8月至上圖的家譜閱覽室查索相關文本。經逐頁翻查十多種相關家譜后,很幸運地終在道光《吳興閔氏宗譜》中尋得東西五房鶴皋公支系第十七世孫的閔煥元。閔煥元(1714—1780),字大章,康熙五十三年生,乾隆四十五年卒,曾為太學生。由于煥元在世期間恰與雪芹重迭,且其父振文(卒于乾隆十二年)為禮部儒士、候選府檢校,知煥元與雪芹具備同在北京的地緣關系,兩人且年齡相近。

“大章”本堯樂名,鄭玄所注的《禮記·樂記》指其乃用以顯現“堯德章明也”,《周禮·春官》則稱此樂舞原本是用來“教國子”,清人江闿就嘗有“大章端的是元音”之詩句,馬星翼也有“忽聆元音奏大章”句,清代建德人朱大章亦字元音。也就是說,該“大章”之原始意涵恰可與閔大章所鈐用的“元音”名號章相呼應。

閔煥元很可能是因入國子監讀書,遂借“大章”與“國子”間之字義關涉,取“大章”為字,并以字行(其顯祖閔損字子騫,亦以字行),且采用譜名“煥元”之末字,就新名“大章”之意加以延伸,而另字“元音”。此故,他會在畫冊上自署“絅齋閔大章”,又在“閔大章印”或“大章之印”之下鈐用“元音”,再于引首鈐以“汶水”印以彰顯他是閔子騫的裔孫,至于絅齋則應為其別號。

吳興閔家富甲一方,不僅與許多江南巨擘名家關系密切,又且詩書傳家,如第十六及十七世即有多達127人獲得生員以上科名,當中有13人被選入國子監為貢生,而以捐納取得貢、監資格者更多達35人。若我們僅考量閔煥元所屬之東西五房鶴皋公支,亦可發現其叔伯輩的汝恒、振西、振藻以及堂房兄弟的士烜、鵕元、晉元、豐元、葆元,皆為國學生;堂叔振鷺在乾隆十五年考入國子監為恩貢;堂伯振繹亦因成績優異而于乾隆九年被選入國子監為歲貢。至于其堂弟鶚元,在登乾隆十年進士后更長期為京官,歷任刑部主事、員外郎、郎中等職,至二十四年始外放為山東學政。雖然吳興閔氏共析分成十六支,但與煥元同支之族人在京發展者顯然尤多。

更有甚者,閔煥元的族兄中亦不乏在北京教育圈工作者,如廷樞于康熙六十一年左右以例貢入國子監,再考授正紅旗官學教習;文山于雍正十三年被選為拔貢,并考取景山學教習,乾隆二年又改授右翼宗學教習,他當時在北京的文名頗盛,“輦轂諸貴人傾先生名,聞其來,聯軾結駟,爭拜刺門下”,六年中舉,翌年改補正黃旗覺羅學教習;從隆則以廩貢考授正白旗官學教習,期滿后于乾隆十七年外放祁陽知縣。而曹雪芹則或于雍正七年入咸安宮官學(隸屬國子監)讀書,并在乾隆十幾年考授右翼宗學敎習,其與活躍于京師教育界的吳興閔家中人,應有許多機會互動。

曾于乾隆四十二年應閔鶚元(煥元堂弟)之請為其亡父閔振武作傳的劉大櫆(1698—1779),不僅與吳興閔氏多所往還,也與曹雪芹的泛交游圈不乏重迭:如朱倫瀚有三子受業于大櫆,大櫆尤與第六子孝純情義篤深,自稱兩人是“異乎世俗之所謂師弟子者”,而孝純最好的朋友王文治更與陳本敬、周于禮相熟;大櫆且曾于乾隆十九年陳浩出任湖北學政時參其幕,并與其子陳本忠、本敬兄弟為忘年交;大櫆弟大槐也嘗館于納蘭家(納蘭明珠娶阿濟格第五女,而曹雪芹的高祖曹振彥原曾擔任阿濟格王府的長史),從其年齡判斷,他最可能擔任永壽子侄輩(如寧琇,他是曹雪芹二表哥福秀之內弟)的館師。

又,閔鶚元于乾隆二十四年六月奉派為四川鄉試的正考官,周于禮為其副考官,兩人在此差使途中“聯鑣攬勝”且相互酬和,建立了深厚交情。考量周于禮與瑚玐、敦敏、敦誠父子是兩代交,敦敏與敦誠又是曹雪芹的摯友,故我們或可合理推測閔煥元與其堂弟閔鶚元皆透過周于禮、劉大櫆等渠道,而進入敦敏、敦誠與曹雪芹的泛交游圈(圖7)。

查道光《吳興閔氏宗譜》中收錄世襲五經博士閔興汶于乾隆十三年修譜時之序,其中有云:“吾閔自先賢瑯琊公四十六世孫宋時隨高宗南渡,流寓浙省……”由于閔子騫曾在北宋大中祥符元年被追封為瑯琊公,知吳興閔氏乃以閔子騫為顯祖,此正與閔大章鈐用“汶水”閑章的意涵相呼應。

綜前所論,閔大章的字“元音”與國子生閔煥元的字“大章”之間,有著密切“名字相應”的關系,且兩者同以閔損為顯祖,加上閔大章的交游圈中出現曹雪芹、陳本敬等人(從《種芹人曹霑畫冊》中推知),而閔煥元的交游圈亦與曹雪芹、陳本敬有所重迭(透過閔鶚元、周于禮、劉大櫆等人),知閔大章應就是以字行的閔煥元。

四、小結

針對《種芹人曹霑畫冊》的真偽,我們現可整理出如下的論據:

1.學界先前對陳本敬(1729—1778)和閔大章(即閔煥元;1714—1780)均罕有認識,然經筆者之考證,發現他倆同屬敦敏、敦誠與曹雪芹(1716—1763)的泛交游圈,前人應無足夠知識將陳、閔二人偽造入《種芹人曹霑畫冊》。再者,對照先前兩件拍賣過之陳本敬書跡,可推判《種芹人曹霑畫冊》中的兩幅陳本敬題跋均為真跡,此亦間接支持此畫冊為乾隆朝的作品。

2.畫冊第六開曹霑自題詩引首印“憶昔茜紗窗”的后三字,屢見于《紅樓夢》,而此曹霑詩之韻腳又竟然與小說第十八回林黛玉五律的用字與出現順序全同,知畫冊的作者曹霑應與《紅樓夢》的作者曹霑為同一人。由于近代是從胡適發表〈《紅樓夢》考證〉(1921)一文之后才知曉曹雪芹名霑,此前除了曹雪芹同時代的親友外,應極少有人具備足夠知識創造出“種芹人—曹霑—憶昔茜紗窗”之證據鏈,又因1979年貴州省博物館入藏此畫冊時僅僅花了人民幣25元,判斷此不太可能是胡適掀起“新紅學”浪潮之后偽造的!

3.曹霑自號的“種芹人”,近乎《紅樓夢》第十七回寶玉所稱“采芹人”的意境。此外,其字號“閏周”中之“閏”與“潤”通用,而此印文之“潤及周遭”的句意,恰與其名“霑”相表里,并符合曹家中人取字號時與《詩經》“名字相應”的傳統,此事很難憑空創出。再者,畫冊中所提及曹霑的“種芹人”“閏周”與“竹坣”三字號,均不見它處(目前已知之字號為“雪芹”“芹溪”“芹圃”“夢阮”),這情形頗易令人導出“此曹霑非彼曹霑”之結論。而此畫冊若是偽作,當事人應不會如此自找麻煩,更不會將題簽系于如此晚的“光緒壬辰年秋月”。此外,造偽者應也不會選用王虞鳳的《春日閑居》以搭配畫中的芋頭,因他很容易可從俞琰《詠物詩選》之類的工具書中尋章摘句,而不致讓后人有詩畫間“脫軌跑題”的誤解。他也不難將解渴的東陵瓜畫得更像常見的西瓜,而不致遭今人譏評為貌似南瓜,不懂繪畫。

4.此冊頁八幅畫的風格、所用絹紙以及氧化程度皆一致,且閑章亦交互鈐蓋,知是一人所為。再從書法和裝裱風格來看,應屬真跡,而其上典型的文人畫亦符合時代特點。曹霑透過畫中的鄉野風物、詩中的召平種瓜故事以及鈐印中的“云中”閑章,所一再表露出的避世情懷,恰可與閔大章、陳本敬、歇尊者、銘道人所題詩詞的內容相觀照。

雖然對文物而言,證真的努力在本質上永遠無法達到完善的地步,而證偽則僅需一條夠強的論據即可立足(迄今我們尚未發現任何真正的硬傷),但前述提及的這許多信息量豐富且環環相扣的證據鏈(同屬巧合的概率應極低),應已可強有力地說明“種芹人曹霑”與《紅樓夢》作者曹霑不可能僅為同名同姓之巧合,且亦不太可能為前人造偽,而冊中所出現曹霑與《紅樓夢》兩者間的有機連結,更是曹雪芹擁有《紅樓夢》著作權的一個新發現的重要旁證。亦即,《種芹人曹霑畫冊》很可能就是曹雪芹現存唯一詩、書、畫、印俱見的真跡。