信用建設引領企業“出海”

文/周密 編輯/章蔓菁

加強對外經濟合作領域信用體系建設,有助于引領企業不斷規范自身行為,營造更加良性的對外經濟合作大環境。

2017年10月31日,國家發展改革委、人民銀行、商務部等28個部門聯合發布了《關于加強對外經濟合作領域信用體系建設的指導意見》(下稱《意見》)和《關于對對外經濟合作領域嚴重失信主體開展聯合懲戒的合作備忘錄》(下稱《備忘錄》)。這兩項新政將對中國企業開展對外投資合作、對外承包工程、對外勞務合作、對外金融合作以及對外貿易等經濟活動產生重要影響,也為社會相關各方參與信用記錄建設,拓展和創新相關信用信息共享應用提供了更多機會。

引導企業行為

全球經濟危機爆發以來,全球經貿活動發展承壓,各方國際分工深度調整,再平衡進程緩慢。盡管也受到來自外部需求市場萎縮的嚴重沖擊,中國經濟仍表現出較強韌性,經濟貿易活動的全球表現更為突出。伴隨實力的增強和經驗的積累,充分利用“兩個市場、兩種資源”,謀求更好的國際化發展,成為眾多中國企業的選擇。《2016年度中國對外直接投資統計公報》顯示,截至2016年年底,中國2.44萬家境內投資者在國(境)外共設立對外直接投資企業3.72萬家,分布在全球190個國家(地區),年末境外企業資產總額達5萬億美元。而在《工程新聞記錄(ENR)》雜志評選的2017年全球最大的250家國際承包商榜單上,共有65家中國企業上榜,9家中國企業進入前50名,上榜的中國企業的業務量占比保持第一位。隨著業務規模的擴大和市場份額的增加,中國企業在海外市場的影響力逐步增強,也更加受到外界的關注。

然而在此過程中,一些中國企業卻相繼被東道國媒體曝出因采取不正當競爭方式、違反東道國法律法規或國際條約、聯合國決議,而影響和干擾了東道國市場秩序,甚至造成人身傷害等事件,不僅影響到當事企業自身的業務拓展,也給其他中國企業在當地的經營,乃至國家形象帶來了嚴重的負面影響。究其原因,雖然也不乏因溝通不足所形成的信息不對稱,或者受到基于意識形態和文化差異的不實報道的影響,但缺乏機制制約仍是導致企業違反東道國法律法規的重要因素;此外,相比歐美跨國公司,中國企業的國際化起步較晚,更容易因文化、宗教、習慣等方面的差異受到來自當地社會的反作用力。

在此背景下,進行對外經濟合作領域信用體系建設,可以推動企業提高誠信意識和信用水平,彌補東道國可能存在的法律法規不完整、監管能力不足等問題。對外經濟合作信用體系建設并非橫空出世的全新事物,而是通過對現有業務管理制度框架的整合與規范、數據共享和信用工具作用的發揮,增加企業的失信成本,以督促企業不斷完善內部管理、更加謹慎地開展對外經貿活動,進而規范市場的競爭秩序。

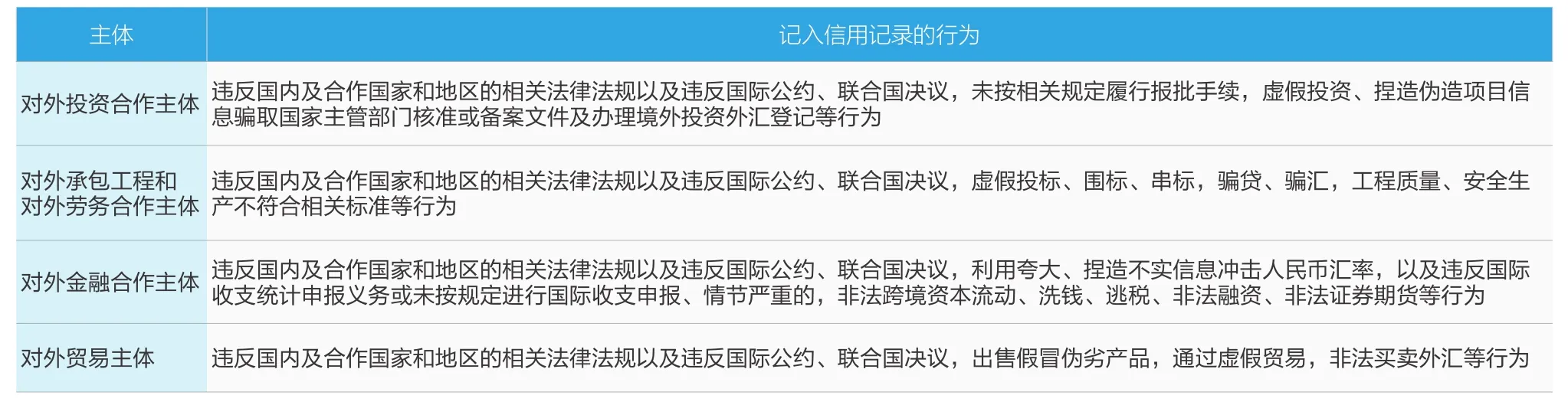

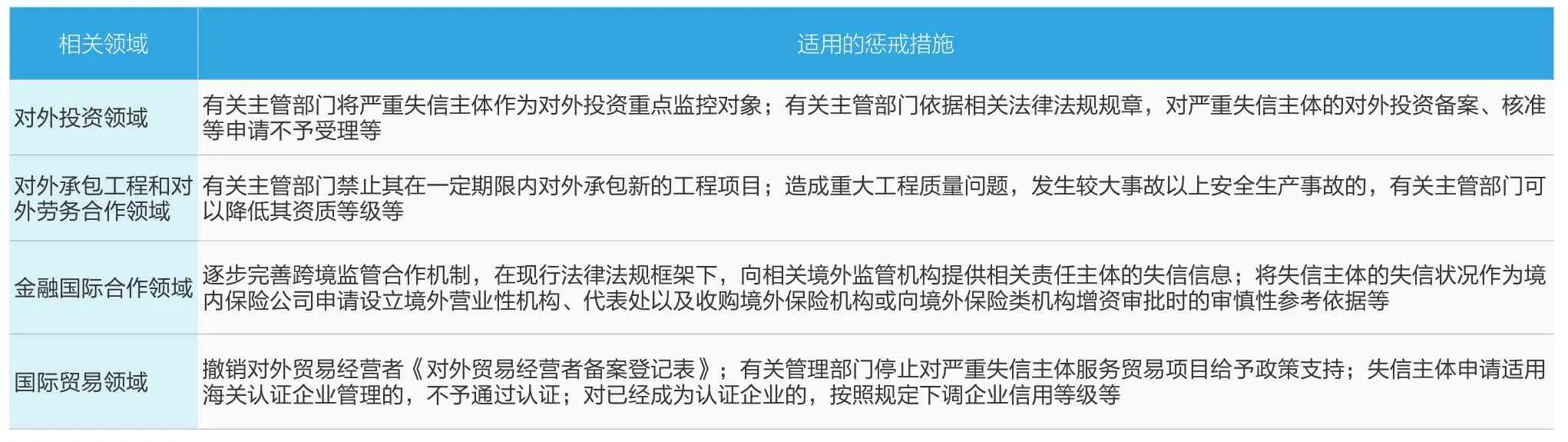

具體來看,對外經濟合作信用體系建設以整合各類對外經濟合作主體的信用記錄、依法進行信用信息共享應用和失信懲戒機制建設為主要內容。在信用記錄方面,《意見》結合市場主體在對外經濟合作過程中出現的典型問題,提出針對四類主體建立相應的信用記錄,并給出具體的標準(見表1);在信用信息共享應用方面,《意見》要求各相關部門和地方定期將所采集到的相關信用信息推送給全國信用信息共享平臺,由共享平臺更新失信行為相關主體、責任人的信用記錄,并按照有關規定向相關部門和單位提供信用信息;在失信聯合懲戒機制方面,《意見》要求各相關部門通過簽署備忘錄的形式,對嚴重失信主體依法依規實施聯合懲戒,并將政府部門的管理與市場化限制信貸擔保、保險費率和招投標采購結合起來,以強化懲戒效果。《備忘錄》則進一步對聯合懲戒對象的范圍、懲戒措施以及實施方式進行了界定(見表2)。

《意見》還提出了包括指導協調機制、修復機制、采集及查詢機制以及通報機制在內的機制保障舉措:在國務院“走出去”工作部際聯席會議機制內,加強指導協調機制建設;制定信用信息主體異議和申訴流程,保護信用信息主體的合法權益;建立健全并嚴格執行信用信息采集、查詢和使用的權限和程序;建立對外經濟合作領域懲戒效果定期通報機制,相關情況定期通過全國信用信息共享平臺反饋給相關部門。通過機制建設的不斷完善,消除因信息不對稱所造成的監管空白,使市場主體信用相關行為的狀態能及時更新。

表1 針對四類主體建立信用記錄(不完全列舉)

表2 針對相關領域失信主體的懲戒措施(不完全列舉)

企業應對方略

當下,中國企業的對外經貿活動正處于擴張期,企業參與“一帶一路”建設、國際產能合作的意愿強烈。在頻繁的對外經貿活動中,往往會有更多、更復雜的因素影響企業的信用情況,需要企業主動調整、積極應對。

一是關注相關政策和信息的發布,避免無意識的失信行為。企業應關注信用體系建設中明確提出的國內及合作國家和地區的相關法律法規和國際公約、聯合國決議,重視法律法規對企業參與領域的禁止規定、中國對外承諾的義務以及聯合國決議的要求,并跟蹤各項規定的最新進展和要求,及時加以調整與應對,避免因為前期準備不足、信息不對稱導致的無意識失信行為。

二是杜絕僥幸心理,以正當方式參與市場競爭。企業應注重對外經貿活動的可持續發展,注重長期信用積累,避免出現透支信用的短視行為。要積極履行各類法律法規規定的義務,遠離破壞市場秩序的經濟活動;同時,要選擇信用良好的上下游企業,優化自身供應鏈,減少其他相關企業失信行為對自身的影響。

三是建立內部信用風險預警機制,增強風險識別應對。企業應根據相關要求,核實和明確可能影響自身信用的關鍵點,并對這些關鍵點進行有效監測,以提高風險預警效率,減少被動應對。在建立內部信用風險預警機制的過程中,應將風險預警系統與業務系統有效銜接,并關注國家企業信用信息公示系統和“信用中國”網站的推送內容,以有效發揮預警機制作用。在出現信用問題時,企業應及時與相關部門進行溝通,了解事實依據和處置依據,在遭受不當處置時,積極利用信用修復機制進行糾錯。

四是借助外部專業力量,優化企業全球化發展環境。企業應充分用好信用系統帶來的機遇,通過信用信息的共享應用,評判經貿合作風險,尋找合適的合作伙伴。要加強與相關政府部門、企事業單位、行業協會和社會信用服務機構的配合,提高信用信息的使用效率。在拓展新市場時,企業既要注重借助專業信用評估中介機構的力量,及時識別潛在合作伙伴的信用風險,并通過協同配合降低融資成本,增強企業的可持續發展能力;也要保護好企業自身的商業秘密,選擇有嚴密內控制度和規范的中介機構,盡量避免因為接受中介服務導致的關鍵信息泄露等問題。