第六章 怎樣擊敗喬丹

郭忻杪

3.

首先,戰術方面,滲透攻防是指我們不能猶豫不前,或給對方留下任何將球帶到底線的空間。

其次,頻繁換防,一定能有效破壞對手常規戰術。具體來說,就是我們要全力阻止對方強點球員在有利位置接球(前提是他們都喜歡圍繞底線區域展開行動),而當其他人得球后,又要全力阻止回傳。換句話講,就是我們要把半場再分為兩半,迫使對手不得不分割作戰,彼此間失去聯系。

只是,這一招唯獨對一個人例外,邁克爾·喬丹。我更無數次告誡過隊員們,說MJ是這個世界上最優秀的球員,擅長各類進攻技巧,包括進入底線區域、破壞切割,他總是能想出辦法,是破我們這套戰術的最完美教科書。不過,這需要天賦,無與倫比的天賦,光學是學不來的,小伙子們(我的隊員)也不要氣餒。

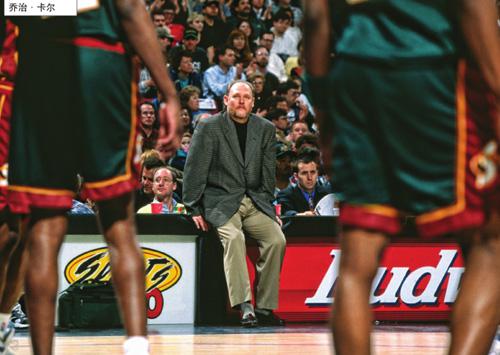

應該說,在NBA做主教練八年,我從未像這個賽季開始前一般,對未來充滿期待。為此,我還特地給自己制定了一系列規范,包括體重不得再繼續攀升,少喝啤酒、少吃奶油糖果圣代、絕不在凌晨三點后睡覺,等等。不知為什么,我就是預感到,在接下來六個多月時間里,將會發生點什么驚天動地的大事。

那如若沒有發生呢?我是個經不起失敗的人嗎?嚴格意義上說,是的。因為我永遠無法理解,為什么勝利后的喜悅很快就會消失不見,而失敗的糟糕心情卻會伴隨很久,就像理發時搞砸了一樣。可或許,這就是教練一生的真實寫照吧;另一方面,也是超音速隊真實寫照。

我還曾在書中讀過,人心自然而然感受到消極威脅,這種感覺是從史前人類流傳下來非常有用的禮物,那時幸存者們需要警惕很多生存威脅。可現如今,我們愚蠢行為造成的后果,幾乎沒有生命危險,很多人卻因為輸掉一些比賽或自己表現不佳而痛不欲生……這就像,似乎只有總冠軍才能擁有活下去的理由,那我帶隊在首輪被掘金逆襲出局,豈不是早該自刎以謝天下了?

至于奶油糖果圣代?是的,自從膝關節和髖關節頻繁受傷,我便開始陷入糟糕飲食規律之中,身體靈活度下降,體重也日益增加。倒是人際關系方面,我跟沃克已經很少溝通,這家伙總是習慣于讓我對重大決定一無所知,我對此很有意見。

另一方面,好的是,我感到自己比以往任何時候都更加沉穩。畢竟,在CBA、NBA和歐洲籃球間跳來跳去這么多年,生命中總能有點節奏感和可預測性讓人變得更好。加上那時,我的家搬到愛荷華州麥考市博伊西附近一個湖邊上,我在那兒度過大半個愜意夏天,偶爾會去參加北卡校友會,及在拉斯維加斯舉辦的露營,期間草擬出新賽季球員名單。不過待到十月,當充滿了球鞋和地面摩擦發出的尖銳聲音,及練習過程中籃球重擊地面的砰砰聲重新傳來,那種松懈感瞬間便一掃而光,感覺比坐過山車還要快。

是好日子要結束了么?這次不然,因為更好的日子即將到來。并且,人生中第一次,我還在工作中找尋到了真正友誼。此前,由于人員流動率過高,還有在球隊停留時間過短,我始終沒能在CBA、馬德里、克利夫蘭、灣區交到朋友。同時,也可能是我的個性所致,在他人眼里,我算不上是個可交的朋友。

但這一切,在西雅圖都不是問題。來這里進入第五個年頭,經歷過常規賽的成功,亦經歷過季后賽的挫敗,如果我們這個團隊沒有凝聚力,便不會在一起這么久,擁有那么多難忘時光。對我來說,我喜歡球隊里隊員們個性豐富——有高聲洪亮的加里,驕傲自負的德特利夫,安靜低調的薩姆,直觀性極強的內特,還有搞笑有趣的埃文(約翰遜)。對了,也別忘記我的兒子考比,我帶隊訓練時他總在場邊跑來跑去,是鑰匙球館最萌拾球員,當然有資格成為這群多彩分子中一員。

如此,這便使得,我跟加里的關系,日益變成一份真摯友情。況且,控球后衛,對籃球比賽而言就像四分衛對橄欖球一樣重要,因此我們兩個關鍵人物必須達成共識,這并不容易。那個賽季,加里2 7歲,已經學會怎樣在球場上堅持自我,不必在乎他人評價。當然,我也本不屬于沉默類型,可當他亂七八糟、天上地下一通亂講時,我竟一句話也插不進去。以至一位名叫邁克爾·加雷的記者曾經問我:“卡爾,GP他是不是使你想要找個圖書館或咖啡廳之類的地方,好好一個人安靜安靜?”的確,有時當加里持球登場,他會完全不聽從我的安排,我卻也不能像對待肯德爾(吉爾)那樣,去對待他。

這一階段大概持續了一年半時間,直到我們在離我家很近的貝爾維運動俱樂部進行了一場深入談話。當時,我們先打了一會網球,然后我說:“加里,如果再這樣繼續下去的話,我們怕還是要迎接失敗。”他聽著,默許地點了點頭,表示愿意配合,于是我們握了手。多年后,當G P已經退役,他說我就像他又一位父親,而我卻把他看作是最好朋友之一。

就這樣,最重要默契達成,勝利又開始源源不斷到來。不僅如此,我還承諾隊員們,只要打得足夠認真賣力,無論輸贏,我都會酌情給他們放假,這出乎所有人意料。其中有一次,我讓司機開車帶著大家先去看電影,然后打彩彈球,弗朗克·布里考斯基(生涯場均10分、4.7個籃板)似乎很擅長打這玩意,當天給我留下極其深刻印象。而回去后,老球員們自發進行演說,目的是鼓勵大家好好準備下一場比賽,這正是我想要的球隊氣氛。

最后,關于新賽季,跟媒體打交道是我神秘計劃的保留組成部分。

4.

因為一場比賽,無論輸贏,賽后我都必須出面處理一些事情,如果不能出席某些特定場合,就會被聯盟罰款。一直以來,我自認為,跟媒體關系都還算維持的不錯,但一些記者卻不這樣認為。

像比賽結束后十分鐘,更衣室門打開了,記者們蜂擁而入,紛紛向自己目標球員沖去。只見他們,有的拿著吊桿麥克風,有的拿著光源,還有的拿著相機。采訪過程中,每問完一個問題,其他人立馬跟上,間隔肯定不到一秒。強烈的光線刺激,使我不得不瞇起了眼睛。

然而,這種想要“不去理會”的想法又只在瞬間,每當聽到那些關于“多少”的愚蠢問題,我還是會忍不住暴走。例如,有的記者會問:“加里,你今晚在防守端錯失了多少良機?有幾次想要把球直接斷下來?”

“拜托!他怎么會知道,你是想要聽7次?還是70次?”我經常會這樣憤怒回應。并且,在無法準確告知“到底有多少次”之余,如果他下一個還要問這樣的問題,那我會很不客氣地請其終止采訪。

這正是,多年來我作為反面教練典型為人所熟知,因為總是盡力避免老套說辭。陳腐的答案,對我而言沒有任何樂趣,對記者們(理論上)也毫無用途。即便后來愿意合作,我也不是發自內心,只是了解到——每名記者都有他完稿的截止日期,所以他們往往是一進行完采訪,回去立馬就要動筆寫評論,哪怕收集到的信息價值并不高。

可如今情況不同了,四分之三的記者都是博客主,他們很狡猾,會試圖誘騙你說錯話,這樣就可以盡情去煽風點火。這是信息時代媒體的癥結所在,入行門檻很低,任何人都可以從事這一行業,且只需要一部手機,就能隨意在網絡上發表任何東西。我認為,這是沒有道德的體現,畢竟,發布虛假信息、肆意捏造事實不能帶來可觀收益回報,更不會吸引那些最優秀的人參與進來。

而三十余年教練生涯,和我結下“仇怨”的記者可謂不在少數。像有位小丑,他在周二寫道:“如果卡爾繼續我行我素下去?也不足為奇,他想保留自己既沒能力,又不愿指導球員的個性,以此來挑戰管理層將其解雇。”

待到周三,還是這個小丑,他干脆直接來到我面前,想采訪我對接下來比賽的看法。說真的,我好想重擊他一拳,可又不得不保持友善。那如果我講了“我們今晚在籃板球方面做得不好”這類的話,大個子們就會知道在影射誰。我也是花了好長時間,才意識到在攝像機前揭球員短處是個糟糕主意。尤其進入網絡時代,你說的每一句話,瞬間就能傳到世界任何地方。更重要的,是我第一分析,有些時候并不正確,回頭再看錄像,它還會呈現給我很多新的發現。

可惜,那些年,我還是獻上了不少經典的胡說八道。

“真希望有人能掐住那些湖人球迷的脖子,然后勒死他們。”

“伊塞亞·托馬斯?他就是個混蛋!”

“肯尼·史密斯這家伙,他太多嘴多舌,簡直煩死了!”

“我們有些隊員,看上去似乎希望輸掉比賽,只是我作為教練,不知是否會一起受到處罰。”

“什么?管理層有意將GP交易出去?聽著!我寧可把老板炒了,也一定要留下加里!”

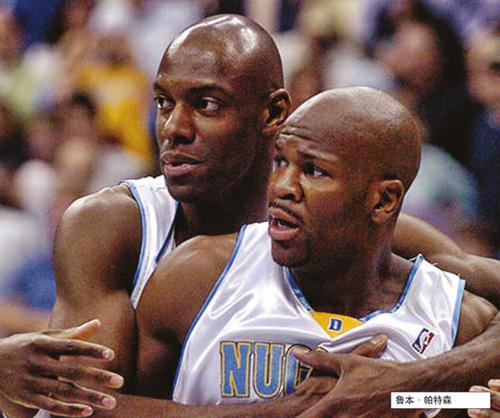

還有,2005-06賽季,在丹佛,魯本·帕特森跟雷吉·埃文斯一度為一個輪換位置競爭激烈。進而,當有記者采訪時問我,究竟要怎樣來進行選擇時,我竟這樣回答。

“不用選擇啊!就是讓他們正常打比賽便好。這就像,你想要把狗放進后院,只需放低籬笆墻,它們自然就跳進去了。”

天哪!我當時腦子一定是壞掉了,居然這樣形容兩位勤勤懇懇的壯漢。且盡管是這么個道理吧,話也不該在公共場合說出。所以,在此,我必須要向魯本跟雷吉道歉,你們都是非常好的球員,但當年,顯然魯本更勝一籌,雷吉則更加年輕。

好了,言歸正傳。1995-96賽季,我還開始重用一位名叫埃文·約翰遜的球員。他身高2.11米,來自路易斯安那州新奧爾良,1993年,26歲的時候才通過選秀進入NBA(首輪第23順位)。比賽中,通常表現優異,數據卻難以體現。

為什么要這樣做?只因我從未停止學習。我會把在北卡學到的一切,融會貫通然后稍加改變。比如,在由迪恩教練排出的陣容中,通常是兩個小個子(后衛)、兩個大個子(前鋒),外加一名健壯中鋒,非常傳統。但進入九十年代,我發現只能夠低位背身的七尺球員,表現價值正越來越低。好在,我的陣中有肖恩,他從來不是那種傳統型內線,但若想真正打出“顛覆人們觀念”的表現,身邊又非得有個肯默默付出的搭檔不可。

正因如此,我讓約翰遜跟肖恩一起首發,輪換時間則會用薩姆將其替下。薩姆上場后,他能夠投進三分球,防守范圍還有所擴大,跟約翰遜風格截然不同。而平均下來,每場比賽,一般是薩姆打26分鐘,約翰遜19分鐘。

另外一件事情,是盡管自1979年起,聯盟就在球場內畫上三分線半圓,我卻并不認為他們理解這條線的含義所在。尤其九十年代中期,這條線曾更加靠近籃筐,后又回到現在位置。遠距離投籃的恰當標準應該是什么?我認為23英尺9英寸(約7.23米)剛剛好。這樣我們就可以制定更多戰術,贏得外線出手機會,投進更多三分球,來讓加里、薩姆、德特利夫、赫西·霍金斯等大發神威。