順式阿曲庫銨不同給藥方式對老年全憑靜脈麻醉肌松作用的療效比較

桑本玲

順式阿曲庫銨作為阿曲庫銨的同分異構(gòu)體的一種,其肌松的效果是阿曲庫銨的3倍以上,但是,同等劑量下,阿曲庫銨的起效時間要稍短些。麻醉過程中肌松藥的給藥方式分為兩種,間斷靜脈注射給藥或者持續(xù)靜脈注射給藥。間斷靜脈注射給藥有一定不足,血藥濃度波動性大,肌松程度不易控制掌握,如果手術(shù)時間較長需要反復(fù)給藥等。持續(xù)靜脈注射給藥方式血藥濃度相對較恒定,更容易控制,而在老年患者中研究相對較少。本研究通過觀察不同給藥方式條件下順式阿曲庫銨對老年全靜脈麻醉肌松作用的作用效果,發(fā)現(xiàn)預(yù)給激活劑量的順式阿曲庫銨可明顯縮短老年全靜脈麻醉誘導(dǎo)插管患者的起效時間,后期采用持續(xù)靜脈輸注順式阿曲庫銨方式患者肌松效果更好,挺好后肌松恢復(fù)情況更佳更快。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2010年9月至2011年6月ASAⅠ~Ⅱ級擇期全麻普通外科手術(shù)的老年患者75例,年齡68~85歲,將其隨機分為2組,A組27例,B組48例,再將B組患者隨機分為2組,B1組24例,B2組24例。排除標(biāo)準(zhǔn):近6個月發(fā)生過急性心肌梗死的患者;高血壓的老年患者;疑有困難氣道的患者。所有患者均符合入選條件,患者的年齡、性別比、體重、體溫差異均無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。見表1。

表1 患者基本情況比較±s

表1 患者基本情況比較±s

組別 男/女(例) 年齡(歲) BMI(kg/m2) 體溫(℃)A組(n=27)13/11 74.2 ±5.5 21 ±5 36.2 ±3.2 13/14 72.2 ±2.1 20 ±4 36.4 ±0.7 B1 組(n=24) 10/14 75.2 ±3.5 20 ±4 36.8 ±1.3 B2組(n=24)

1.2 麻醉方法及檢測指標(biāo) A組采用單次給予順式阿曲庫銨0.2 mg/kg靜脈注射誘導(dǎo)肌松,B組采用預(yù)給激活劑量順式阿曲庫銨0.02 mg/kg,3 min后再給予0.18 mg/kg靜脈注射誘導(dǎo)肌松的方式。B1組采用間斷靜注0.03 mg/kg順式阿曲庫銨的方式維持肌松,而B2組則采用繼續(xù)靜注3 μg·kg-1·min-1的方式維持。2組患者T1達最大抑制(T1連續(xù)出現(xiàn)3次相同值且不再連續(xù)減少達到最大抑制效應(yīng))時行氣管插管。檢測AB 2組的肌松起效時間(即注射結(jié)束至下達最大抑制時間),B1,B2 2組患者最后一次給藥或停止輸注后記錄單次刺激肌顫幅度恢復(fù)到25%、50%、75%的時間(t1、t2、t3),TOF恢復(fù)到75%的時間(TOFr0.7)、恢復(fù)指數(shù)(RI)和肌松藥總用量。

1.3 統(tǒng)計學(xué)分析應(yīng)用SAS 8.1統(tǒng)計軟件,計量資料以±s表示,采用t檢驗,P<0.05有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

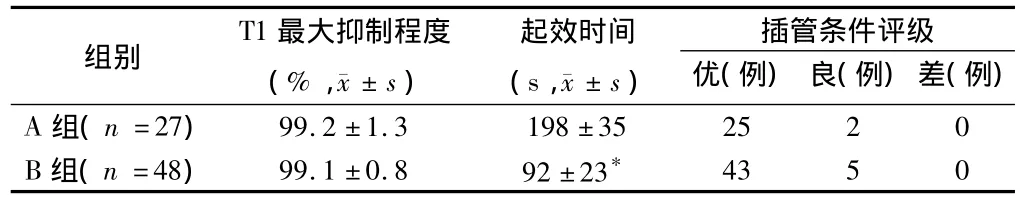

2.1 B組起效時間比A組患者明顯縮短(P <0.05),而2組患者之間的T1最大抑制限制程度及插管評級差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P >0.05)。見表2。

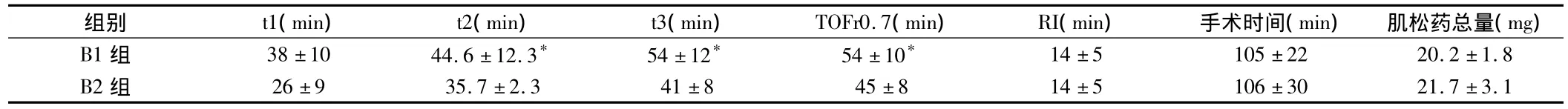

2.2 B2 組 t1、t2、t3、TOFr均小于 B1 組(P <0.05),而 2 組患者之間,肌松藥用量,手術(shù)時間,恢復(fù)指數(shù)差異均無統(tǒng)計學(xué)意義(P >0.05)。見表3。

表2 A組B組患者起效時間,T1最大抑制程度,插管條件比較

表3B1組和B2組患者t1,t2,t3,TOFr,肌松藥用量,手術(shù)時間,恢復(fù)指數(shù)比較情況n=24,±s

表3B1組和B2組患者t1,t2,t3,TOFr,肌松藥用量,手術(shù)時間,恢復(fù)指數(shù)比較情況n=24,±s

注:與 B2 組比較,*P <0.05

組別 t1(min) t2(min) t3(min) TOFr0.7(min) RI(min) 手術(shù)時間(min) 肌松藥總量(mg)B1組 38±10 44.6±12.3* 54±12* 54±10*26 ±9 35.7 ±2.3 41 ±8 45 ±8 14 ±5 106 ±30 21.7 ±3.1 14 ±5 105 ±22 20.2 ±1.8 B2組

3 討論

肌松藥分為兩類去極化肌松藥(琥珀膽堿,十甲季銨等)和非去極化肌松藥,非去極化肌松藥又分為兩類,甾體類(維庫溴銨和泮庫溴銨等)和芐異喹啉類(阿曲庫銨,順式阿曲庫銨等)。非去極化肌松藥根據(jù)作用時間長短可以分為短效(5~10 min),中效(20~30 min),長效(45~100 min)三類,順式阿曲庫銨就屬于中效非去極化肌松藥,作用時間20~30 min。順式阿曲庫銨的作用強度是阿曲庫銨的3~4倍,起效快。使用后恢復(fù)快,順式阿曲庫銨的恢復(fù)指數(shù)不受藥總量和給藥方式的影響,肌松恢復(fù)可預(yù)測性很好,體內(nèi)無蓄積,消除半衰期為24 min。體內(nèi)阿曲庫銨的清楚主要通過Hoffman消除,降解為正甲基四氫罌粟堿和單季銨鹽和丙烯酸鹽。少量通過酯鍵斷裂消除,水解開裂產(chǎn)生相應(yīng)的酸和唇。

老年患者由于隨著年齡的增長,生理功能和器官功能都發(fā)生了改變,而這些改變也引起了藥代動力學(xué)和藥效動力學(xué)方面的相應(yīng)改變。尤其是那些到了晚年肝腎功能發(fā)生障礙的患者。順式阿曲庫銨由于其代謝不受患者肝腎功能和年齡的影響,在大劑量使用的過程中也不釋放組胺,不會產(chǎn)生血流動力學(xué)改變,也不會影響患者的血壓。從而適用于老年患者。本文也證明了預(yù)給激活劑量的阿曲庫銨,可以縮短起效時間,有利于老年人全麻肌松手術(shù)的順利開展。

順式阿曲庫銨在臨床應(yīng)用廣泛,其主要適用于需要肌肉松弛手術(shù)的全麻患者,在重癥監(jiān)護病房用于松弛骨骼肌,輔助氣管插管和機械通氣。但是現(xiàn)在臨床上除了傳統(tǒng)應(yīng)用順式阿曲庫銨的方面外,以遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止局限于此,對于阿曲庫銨的使用已經(jīng)深入多許多其他類型的手術(shù)過程中。謝先豐等[1]報道了順式阿曲庫銨是完全可以安全有效的應(yīng)用于腎移植手術(shù)過程中的。王飛等[2]報道了使用順式阿曲庫銨后發(fā)現(xiàn)插管條件為優(yōu)的比率升高,起效時間更短,誘導(dǎo)劑量臨床有效作用時間更長,順式阿曲庫銨是可以安全用于阻塞性黃疸患者的麻醉過程中的。張冰等[3]觀察了順式阿曲庫銨用于小兒扁桃體和腺樣體切除術(shù)中在手術(shù)止血時間不定情況下的時間可控性情況,結(jié)果顯示在手術(shù)結(jié)束時間不確定的情況下,順式阿曲庫銨代謝時間可確定,追加不蓄積,可控性好,蘇醒可期待,適合于這種手術(shù)。路磊等[4]比較了順式阿曲庫銨和維庫溴銨在靜吸復(fù)合麻醉誘導(dǎo)起效及麻醉維持時間,結(jié)果發(fā)現(xiàn)順式阿曲庫銨在全麻誘導(dǎo)起效時間較維庫溴銨稍慢,維持肌松時效短,而且順式阿曲庫銨不需要經(jīng)過肝腎代謝,所以代謝過程中不需要依賴患者肝腎功能,因此順式阿曲庫銨更適合于短小手術(shù)及肝腎功能障礙患者。牛潔等[5]發(fā)現(xiàn)不同誘導(dǎo)劑量之間藥效沒有明顯差異,所以順式阿曲庫銨用于成年男性麻醉誘導(dǎo)插管時起效時間隨劑量增加而縮短,對于長時間手術(shù)通過加大誘導(dǎo)劑量來縮短誘導(dǎo)時間是安全可行的。而郭明炎等[6]發(fā)現(xiàn)老年全憑靜脈麻醉誘導(dǎo)插管患者,如果預(yù)給激活劑量順式阿曲庫銨可明顯縮短起效時間;維持期持續(xù)靜脈輸注順式阿曲庫銨肌松效果更好、停藥后肌松恢復(fù)較快。

我們研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)B組肌松起效時間較A組明顯縮短,有顯著性差異(P<0.05),而這2組患者之間最大抑制程度和插管評級之間沒有統(tǒng)計學(xué)意義。B1組患者停止輸注后單次刺激肌顫搐幅度恢復(fù)速度比B2組慢(P<0.05),但這2組肌松藥用量及恢復(fù)指數(shù)差異無統(tǒng)計學(xué)意義。與現(xiàn)有文獻報道結(jié)果一致。于此同時,也有更多的研究報道開始關(guān)注其他藥物在與順式阿曲庫銨同時使用時對順式阿曲庫銨作用的影響。趙艾華等[7]發(fā)現(xiàn),預(yù)注羅庫溴銨和順式阿曲庫銨后起效時間明顯縮短了,與預(yù)注順式阿曲庫銨相比,預(yù)注羅庫溴銨起效時間明顯縮短。

本研究結(jié)果證明,預(yù)給激活劑量的順式阿曲庫銨可明顯縮短老年全靜脈麻醉誘導(dǎo)插管患者的起效時間,后期采用持續(xù)靜脈輸注順式阿曲庫銨方式患者肌松效果更好,挺好后肌松恢復(fù)情況更佳更快。

1 謝先豐,楊孟昌,蘭志勛.順式阿曲庫銨在腎移植手術(shù)麻醉中應(yīng)用的臨床研究.昆明醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2010,10:124-126.

2 王飛,侴偉平.順式阿曲庫銨在阻塞性黃疸患者的應(yīng)用.江蘇醫(yī)藥.2011,37,62.

3 張冰,王通.順式阿曲庫銨用于小兒扁桃體和腺樣體手術(shù)中的觀察.中國醫(yī)藥導(dǎo)報,2011,8:108-110.

4 路磊,朱小軍.順式阿曲庫銨和維庫溴銨在全麻誘導(dǎo)及維持中的應(yīng)用比較.中國實用醫(yī)藥,2011,19:45.

5 牛潔,李軍,冉茂榮,鞏固.不同誘導(dǎo)劑量順式阿曲庫銨的神經(jīng)肌肉阻滯效果分析.四川醫(yī)學(xué),2011,11:53.

6 郭明炎,傅艷妮,梁建軍,曹銘輝.順式阿曲庫銨不同用藥方式對老年全憑靜脈麻醉肌松作用的影響.嶺南現(xiàn)代臨床外科,2011,11:167.

7 趙艾華,李淑先,賈慧群等.預(yù)注不同藥物對順式阿曲庫銨起效時間的影響.河北醫(yī)科大學(xué)學(xué)報,2011,32:78.