植物空間環境對游人行為引導作用的研究

——以大明湖公園為例

劉雪涵,李夢穎

(1.山東省實驗中學(東校區),山東 濟南 250101;2.山東建筑大學藝術學院,山東 濟南 250101)

揚·蓋爾的著作《交往與空間》中對于人的在公共空間中的行為總結分為3類,分別為必要性、自發性及社會性活動;游人在環境中停留、聊天、鍛煉、欣賞等行為屬于自發性活動,這類活動的發生受環境的影響很大;在一些環境的刺激下,會由自發性活動發展成例如聚會、玩游戲等社會性活動[3]。與植物景觀相關的概念有多種表述和內涵[5]。以植物材料為主體的功能空間環境。根據基面、豎向分隔面及覆蓋面的不同組合形式可將植物景觀空間分為:開敞空間、半開敞空間、豎向空間、封閉空間和覆蓋空間。半開敞植物景觀空間一般由較高的植物在豎向分割面進行遮擋,視線在部分豎向分隔面上受阻,指向開敞面,因此具有很強的方向性[6]。豎向植物景觀空間則頂部開敞,四周由高達喬木圍合的具有較強的向上的方向性。封閉植物景觀空間的頂部及豎向均由植物分隔使視線受阻,使隔離感最強的類型,極強的私密性能夠為人們的休憩提供良好的空間。覆蓋植物景觀空間則為頂部多由樹冠覆蓋使視線受阻,而四周保持開敞的空間。植物景觀空間的營造需環境行為學的相關理論與方法。主要根據心理學的相關方法、理論,研究人與環境之間的聯系與相互作用,注重人在物質空間中的活動及對這些環境所做出的反應[7]。植物景觀空間與游人的行為活動是相互作用的,環境的特點會能夠引導相同需求的游人進入其空間內發生相應的行為,而處在特定環境下的游人也會對環境做出反應,因此,景觀與人的聯系是控制人對環境的感知的重要因素。

1 大明湖公園植物景觀空間對游人活動影響調查研究

1.1 大明湖概況

位于濟南市中心的大明湖,地處舊城區北部,由“泉城”眾多泉水匯集而成,屬天然湖泊。1958年濟南市政府正式建成大明湖公園,公園占地103.4hm2,是典型的濱水公園,為更好的服務于人,于2007年進行了公園擴建工程,園內景色秀麗,古建頗多,建筑造型精美各具特色,故有“泉城明珠”之譽。“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”是大明湖風景的最好寫照。同時,作為國家AAAAA級旅游景區,每年有上百萬的中外游客慕名而來。

由此,選取大明湖公園,針對其節假日游人行為開展調查研究具有典型的代表性及現實指導意義。

圖1

1.2 調查內容與方法

1.2.1 大明湖公園植物景觀環境類型與特征

大明湖公園的植物景觀類型較為豐富,多為封閉植物景觀空間和半開敞植物景觀空間。但園內封閉植物景觀空間多被圍合,使游人無法進入其中。未被圍合的空間多為豎向植物景觀空間、半開敞植物景觀空間、及覆蓋植物景觀空間。在這三類空間中各選擇一個樣點,分別作為樣點A、B、C進行研究。

樣點A的半開敞植物景觀空間,有較強的圍合感,尺度合宜給游人營造出安全感,其具較強的方向性,引導游人進行多種社交活動,如日常交談、鍛煉及小聚。

樣點B的豎向植物景觀空間,尺度較小,但私密性最強,多引導游人進行靜態活動。

樣點C的覆蓋植物景觀空間,人員流動性最強,使用率高。

1.2.2 調查方法

研究方法選用觀察法和調查問卷法。調查研究的時間為5月。為使數據較為準確,排除天氣等干擾因素對結果的影響,觀察與問卷調查時間選擇在天氣較好的2017年5月2日、及2017年5月20日上午8:00~11:00。以其進入空間開始計時,以5min為計時單位,對空間已有人群不做統計,以開始觀察時間為準進行數據收集,時間截止后再次進入樣點的人群亦不做數據采集。

1.2.2.1 觀察法

運用觀察法對公園特定樣點中游人行為進行觀察,設置觀察時間點,對不同時間進入空間進行活動的游人行為模式進行統計,通過拍照、定點觀察等方式,記錄數據包括年齡段、性別、活動及持續時間等方面。最后對所得數據整理與分析,通過歸納與總結得到游人行為在不同環境中的分布規律。觀察過程以時間為原則。

1.2.2.2 統計分析法

設置調查問卷,隨機發放給進入樣點的游人,得到其較為主觀的選擇依據。為后期的結果與分析提供參考。也為建議的提出提供依據。

1.2.2.3 調查數據處理

調查數據的處理采用Microsoft Excel 2010對數據進行統計與簡單處理.

1.2.2.4 樣地法

樣點設置

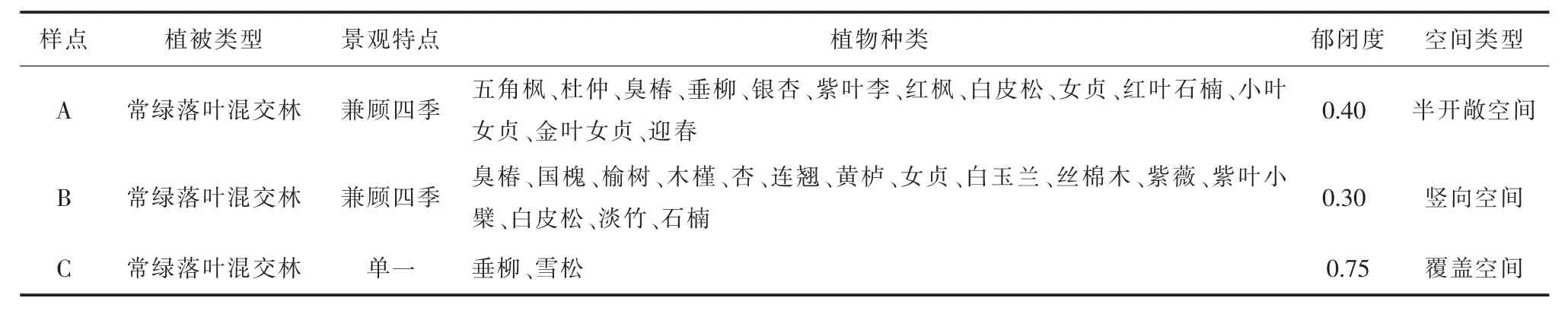

研究選取A、B、C三個樣點進行數據統計,按文獻[4]方法計算郁閉度。相關信息如表1所示。

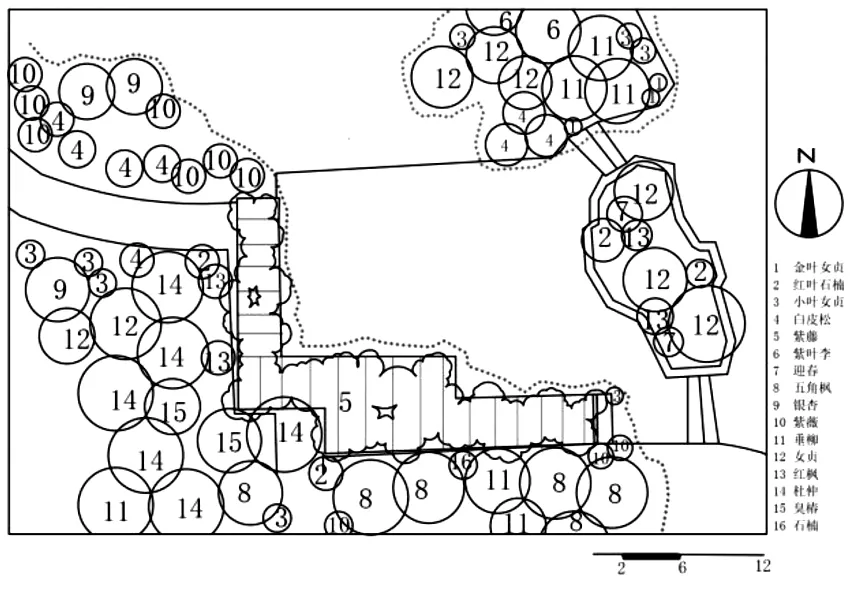

樣點A(圖2,3)為半開敞植物景觀空間,該空間四周均有植物圍合,但場地南北有明顯區別,場地以北有一較為開敞的草坪,草坪兩側植物配置較為低矮,配植喬木:女貞(Ligustrum lucidum)、白皮松 (Pinus bungeana),以及落葉小喬木紫薇(Lagerstroemia indica)等。場地鋪裝形式單一,鋪裝的南側設有廊架,有大量密實的紫藤(Wisteriasinensis Sweet)覆蓋,喬木主要為五角楓(Acer mono),垂柳(Salix babylonica)、紫薇等,下層配有小葉女貞(Ligustrum compactum)等;東側主為女貞、紅楓(Acer palmatum'Atropurpureum')、迎春(Jasminum nudiflorum)等,視線較為開闊。郁閉度約為0.4,該空間的景觀較豐富,開花、常綠、落葉、秋色葉植物均有,四季皆有景觀。

表1 樣點基本信息

圖2 半開敞植物景觀空間

圖3 半開敞植物景觀空間平面圖

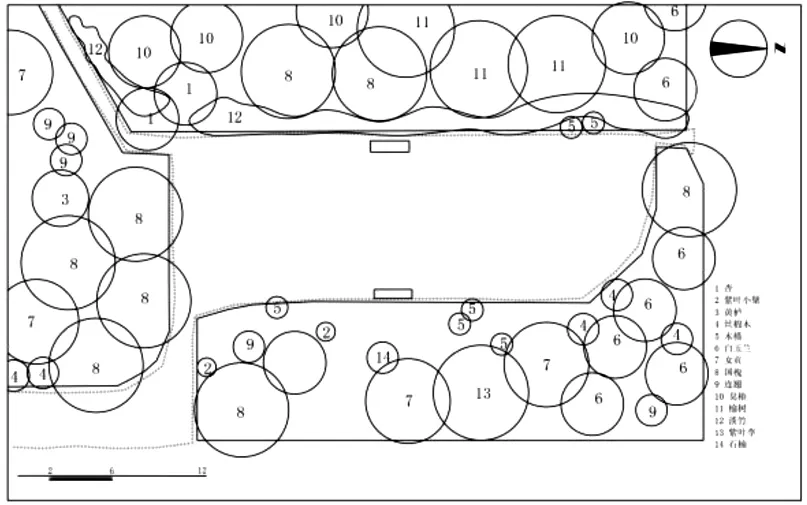

樣點B(圖4,5)為豎向植物景觀空間,四周均有遮擋視線的喬木遮擋,下層輔以較為豐富的植物種類,阻擋視線。由基面與側面共同圍合,將視線限定在垂直方向。該空間地形平緩,面向道路的面向道路的主要觀賞方向喬木層以白玉蘭 (Michelia alba)、國槐(Sophora japonica)為主,輔以女貞及絲棉木 (Euonymus maackii)、 紫葉小檗 (Berberis thunbergii var.)、石楠(Photinia serrulata)等,場地西側上層植物主要為臭椿(Ailanthus altissima)和榆樹(Ulmus pumila)下層植物主要為淡竹(Phyllostachys glauca)、木槿(Hibiscus syriacus)。郁閉度為 0.25,該空間的春、夏季景觀較為突出,植物配置較合理。

圖4 豎向植物影觀空間

圖5 豎向植物影觀空間平面圖

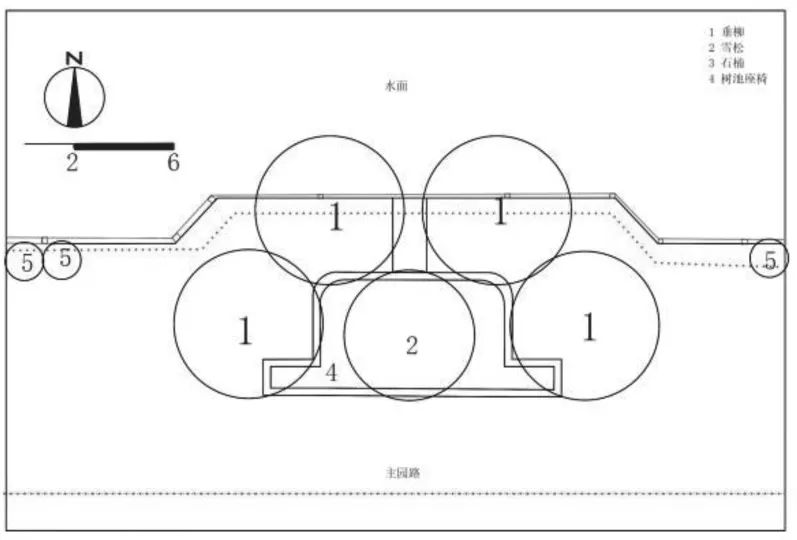

樣點C(圖6,7)為臨湖覆蓋植物景觀空間,該空間由基面與覆蓋面共同組成,基面為草坪與能夠充當坐凳的擋土墻組成,草坪上喬木主要為垂柳(Salix babylonica),搭配種植一棵高大的雪松(Cedrus),場地北側臨湖,南側為主要道路,樹枝下的空間尺度較為舒適,郁閉度達0.75。春季顯綠較早,空間的景觀特征較不明顯。該空間整體較為開敞,視線開闊,游人進行任何活動,均能夠欣賞到較為完整的景觀。

2 調查結果與分析

2.1 游人結構特點

調查問卷法所得數據分析表明:節假日期間游人的構成在性別上表現為女性數量居多,占61.5%;在年齡階段上的表現為青年>老年>中年>兒童,青年占到總體數量的32.6%,中、老年所占比例相近,分別為31.3%、28.1%;兒童僅占8%。

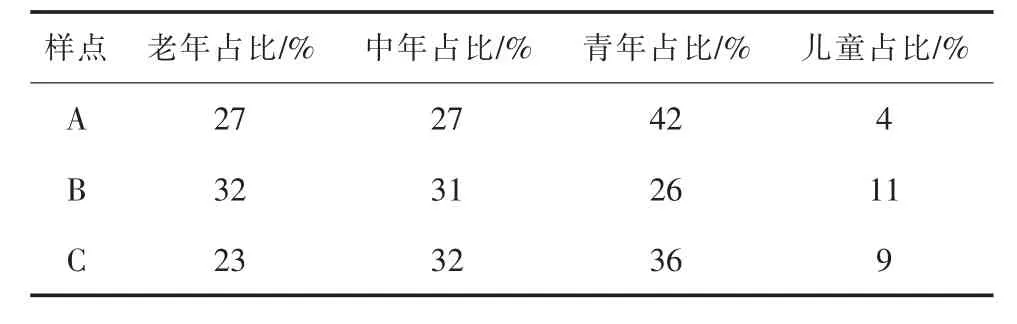

年齡層次除總體的不同外,在空間分布上也存在不同。如表2所示:

圖7 覆蓋植物景觀平面圖

表2 游人分布比例

青年人更多分布在更為隱蔽、私密性最強的樣點A,中年人更多分布在垂直空間樣點C,半開敞空間樣點B更加吸引老年人的參與。

由調查數據可知,節假日期間游人分布在半開敞空間(樣點A)的數量最多,臨湖覆蓋空間(樣點C)的數量次之。

2.2 游人行為特征

大明湖公園的游人行為較復雜。在公園內的游人行為的自發性活動主要有鍛煉、休憩、觀景、逗留等;社會性行為一般為野餐、聚會、游戲。

2.2.1 半開敞空間(樣點A)

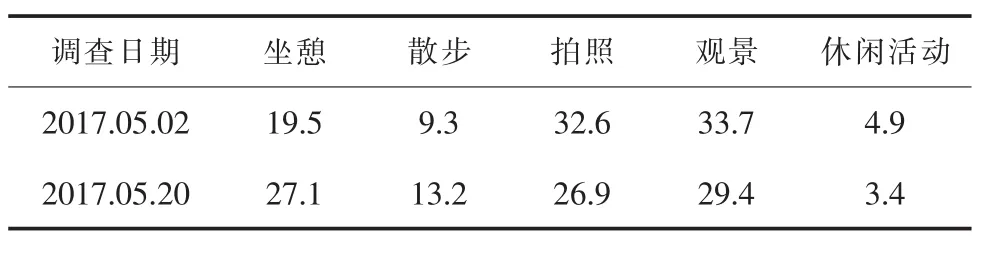

四周植物配置種類豐富,植物景觀兼顧四季,且能夠提供舒適的遮陰、休憩、活動場所。游人在該空間的行為如表3所示:

表3 半開敞空間游人行為比例/%

半開敞空間能夠在節假日為人們提供小型聚會、交流的場所,空間內尺度適宜,平坦的鋪裝與適度的圍合給參與其中的游人以親切感。基于邊界效應理論,北側草坪使用率低,游人多集中在北側的林緣及南側的廊架下。其中,廊架給游人提供了良好的休憩交流、觀景的良好條件,親切的尺度吸引游人更多的參與其中且不會產生壓抑與不適之感。該樣點也是調查過程中游人分布最多的空間,老年人選擇在該處進行鍛煉、做操、打太極等運動,由于5月2日處于“五·一”小長假,選擇在該樣點進行社會性活動的人數也為三個空間中最多,活動包括2-3人的朋友小聚以及3人以上的群體性活動,如:游戲、聚餐等行為。

2.2.2 豎向空間(樣點B)

四周均有高大喬木遮擋,在三個空間中私密性最好,游人行為特征如表3所示:

游人在該空間主要活動為坐憩及鍛煉,其中進行鍛煉的游人中,老年占絕大比例。

表4 垂直空間游人行為比例/%

豎向空間對視線的引導作用,同時能夠對游人活動的空間做出限定,四周圍合的植物配置給人以安全感,增強游人在空間內的歸屬感與私密性。因此,調查期間樣點B處,空間特征吸引中青年游人進入該處進行坐憩。并在環境與游人相互作用下促使休憩過程中的聊天、閱讀等自發性行為,其中,情侶、2-3人同行的朋友占更多比例。

2.2.3 覆蓋植物景觀空間(樣點C)

臨湖空間,位于主園路上,充分的遮陰以及擋土墻適合使用的高度,為該小型空間提供了良好的使用條件。游人行為特征如表5所示:

表5 覆蓋空間游人行為比例/%

作為3個樣點中觀景效果最好的空間,游人的流動性極大,空間位于主園路上且臨湖,游人極易被吸引,但游人參與的時間短于其他兩個空間。選取的樣點面積小,因此供游人散步的空間不足。覆蓋空間植物配置單一,但為空間提供了良好的觀景視線及遮陰,使進入園內的游人受其引導走向改換空間進行觀景與乘涼。同樣由于調查期間涉及“五·一”小長假,導致游人行為特征存在一定的差異。在小長假期間的游人來自各地,因此照相、觀景等活動較多。日常周末,照相、觀景的人數有所下降,選擇在面向湖面與道路的位置樹蔭下乘涼、坐憩和短暫停留的人數有所上升,更多的是老年、青年男女帶著兒童,既能夠稍作停留與休憩,亦能滿足“人看人”的心理。部分老年人選擇在湖邊演奏,給整個空間增添了活力與吸引力。

3 結論與建議

3.1 結論

不同的植物配置特征形成的植物景觀空間特征,對于游人的行為起到無意識的引導作用。節假日游人數量較往日有大幅增加,各類游人行為的空間分布與植物環境特點有所關聯,植物景觀能夠起到一定引導作用。

較為封閉的豎向空間,將游人的行為限定在空間內,且因其與外界產生適當的分割,會引導情侶等對于私密性需求更大的特定人群趨向于選擇這樣的空間進行交流、休憩等自發性活動,也由于其向上的方向性,中部平坦的空間與四周植物形成的邊界,也成為羽毛球等體育運動的良好場所。中老年人會受其安全感與私密性的引導選擇這樣較獨立的空間進行體育鍛煉,不被外界所打擾。但其四周較為封閉,長時間處于其中會給人以壓抑感,因此,在豎向空間引導的游人進行私密性要求強的活動,且行為持續時間普遍較短。植物景觀空間的配置模式宜選用具季相變化特征的高大喬木與中等高度的花灌木進行空間圍合,營造多變的景觀效果,為游人提供適宜的活動區域,尺度宜控制在滿足社交距離以上。

半開敞空間加以注重豐富的植物配置及可供休憩的公共設施能夠吸引對安全感和私密性需求更多的游人參與,舒適的空間尺度給人以親切感,介于開敞與封閉之間的空間特點引導游人在此發生對安全性和私密性均有需求的各類社會性活動:青年人聚會、游戲行為,三口之家會因其既能夠欣賞景觀,又保有私密性與安全感的特性,選擇該類型空間陪伴孩子的同時能夠休憩。該空間類型一般應控制在較大的空間尺度,其植物配置模式宜兼顧動態與靜態游人行為的特征,應豐富開敞面的植物景觀設計,喬、灌、草結合的復層植物群落,并留有舒適的觀賞距離,引導人根據“邊界效應”選擇休憩與觀賞的位置,在空間的邊緣靠近圍合處設置座椅、廊架等休憩設施,選擇圍合效果好冠大陰濃的樹種進行遮蔭,輔以觀花、觀葉的中、下層植物;引導需要進行動態活動的游人選擇開敞面的空地,一可以有滿足行為需求,二能夠滿足“人看人”心理。

老年人的休憩行為一般發生在視線開闊的臨湖覆蓋空間,老年在樹蔭下進行聽廣播、樂器演奏等休閑活動以及休息、觀景;對空間功能的需求與喜愛熱鬧的心理在臨湖空間能夠得到滿足。良好的觀景視野引導青年群體開展觀景、拍照等活動,年輕的父母帶著兒童,兒童一般選擇在湖邊玩耍,父母則在一旁休憩、交談。面對龐大的人流量,臨湖覆蓋空間雖具有較強的吸引力,但參與時間也較短。該空間類型的植物配置模式可相對單一,但應保障視線通透、風景較好。因該類型空間使用率高,宜選用遮陰效果好、分支點較高的喬木,引導游人進行觀景、乘涼等行為,提高使用率的同時能夠增加歸屬感。

3.2 通過植物配置對游人行為進行引導的建議

提倡在進行植物配置是考慮到場地因素,結合游人對于空間功能的訴求。利用植物創造更為豐富的景觀,但要把握適度原則,既不能盲目追求景觀的豐富程度,也不能只進行單一的植物配置,造成游人停留時間過短或缺乏吸引力導致參與人群單一等現象。植物的配置根據場地特征,引導對于私密性有更多需求的群體進入私密性強的空間,不受外界的打擾;引導需要參與、觀察的群體進入介于公共與私密的空間,既能夠滿足“看人”的心理,也能保證參與其中的游人對于私密性、安全感的需求。

整個空間的植物配置形成的植物景觀應當各具特點,在各個空間特點中尋求平衡,既能夠創造美好的景觀,又能夠滿足各類需求,使得場地的利用更加合理。

參考文獻:

[1]金瀟.基于行為心理學的城市公園游憩空間營建初探[D].雅安:四川農業大學,2012.

[2]李曉.基于環境行為學的公園游人分布與行為研究——以北京陶然亭公園為例[D].河北農業大學,2015.

[3]揚·蓋爾.交往與空間[M].北京:中國建筑工業出版社,2002.

[4]羅楊,董麗,田艷春,王闊,張楠.北京植物園 3 個空間植物環境與游人行為特征研究[J].廣東農業科學,2013.04.

[5]王春沐.論植物景觀設計的發展趨勢[D].北京:北京林業大學,2008.

[6]趙然.濟南大明湖植物景觀研究[D].浙江農林大學,2013.

[7]趙鑫,呂文博.環境行為學在植物景觀營造中的應用初探[J].渤海大學學報(自然科學版),2005.12.

[8]馬鐵丁.環境心理學和心理環境學[M].北京:國防工業出版社,1996.

[9]孫宏生,蘇鈉.環境行為學視角下的城市公共空間設計研究——以西安環城公園為例[J].華中建筑,2015(03).