基于信號理論的中國藝術品“價格陷阱”分析與跨越

陳 潔 于化民

(山東大學 歷史文化學院,山東 濟南 250100;中國社會科學院 近代史研究所,北京 100006)

2016年,中國成為全球藝術品市場的第一大國,拍賣總成交量為9.14萬件,總成交額為47.9億美元。在過去的八年里,中國純藝術類拍賣實現了305%的飛速增長,從2008年的16億美元飆升至2016年的歷史最高49億美元*張天宇:《外媒評“2016年度全球頂級藏家TOP100”》,2016年6月16日,http://collection.sina.com.cn/ddys/2016-06-16/doc-ifxtfrrc3705771.shtml。。可見中國藝術品市場的發展速度和規模非常驚人。從王健林2041萬美元購藏莫奈《睡蓮池與玫瑰》到劉益謙1.7億美元購藏莫迪利安尼《側臥的裸女》,在外媒Artnet News“2016年度全球頂級藏家TOP100”榜單中,中國藏家有8位上榜*李妍:《美國稅收政策如何助力藝術博物館的發展》,《中國博物館》2016年第1期。,這無一不彰顯著中國企業家和收藏家的海外購買力愈加強勢。

從以上數據可以看出,中國藝術品市場參與人群的數量增多、復雜程度提升,很多非專業和非藝術品熱愛人士因盲目從眾、追求利益來到藝術品市場,使得整個藝術品市場呈現出極度的信息不對稱,即買方與賣方的信息不對稱。消費者對于藝術品的了解不足哄抬了藝術品市場價格或低估了藝術品實際價值,使其價值與價格呈現嚴重背離。在這種信息不對稱的背景下,中國的藝術品市場暗藏著各種“美麗的陷阱”,這條通往龐大利潤的藝術品金融化道路看似繁花似錦,實則暗流涌動。

一、供需關系影響的藝術品價格陷阱

在馬克思商品理論中,商品價格是商品價值的貨幣表現,商品價值是商品價格的形成基礎。受供需關系的影響,價格可以在一定范圍內圍繞價值這個軸心上下波動,但總體來說,價格體現價值,價格與價值是相統一的。藝術品作為特殊的商品,同樣不能擺脫這個規律。藝術品價格在質的決定性上,應以其價值的真實反映為基礎,即藝術品的價值與價格應該保持整體一致性。但實際上,藝術品市場處處可見相反的情況,價格與價值的匹配程度往往令人瞠目結舌。有的藝術品價值較高,但市場價格反而很低;有的價值不高的藝術品卻能被消費者熱捧,致使其價格一路走高,遠遠超出實際價值。

根據商品的市場供需原理,當市場供不應求時,市場價格往往高于市場價值或生產價格;當市場供過于求時,市場價格往往低于市場價值或生產價格;同時,市場供需的對比關系決定著市場價格偏離市場價值或生產價格的程度大小。誠如馬克思所言:“以致當價格由最壞條件下生產的商品的價值來調節也不降低,那么,這種在最壞條件下生產的商品就決定市場價值。這種情況,只有在需求超過通常的需求,或者供給低于通常的供給時才可能發生。”*陳國鈞:《供求關系對市場價格和市場價值的影響》,《南京師大學報(社會科學版)》1985年第4期。但在藝術品市場中,“那些本身沒有任何價值,即不是勞動產品的東西(如土地),或者至少不能由勞動再生產的東西(如古董、某些名家的藝術品等等)的價格,可以由一些結合在一起的非常偶然的情況來決定”*《馬克思恩格斯文集》第7卷,人民出版社2009年版,第714頁。。這些“偶然的情況”不僅僅包含供需關系,更著重體現為供需關系對藝術品市場價格的影響程度。

首先,藝術品的價格并非由社會必要勞動時間決定,其價值中蘊含了無差別的人力勞動,同時也會隨著時間或社會因素的變化而發生改變。藝術品的制作中蘊含了設計者和制作者的抽象勞動與具體勞動,兩種勞動的存在決定了這一藝術品價值的雙重性。“就相同的或抽象的人類勞動這個屬性來說,它形成商品價值”,“就具體的有用的勞動這個屬性來說,它生產使用價值”*《馬克思恩格斯文集》第5卷,人民出版社2009年版,第60頁。。抽象的勞動賦予藝術品跨越時空界限的內涵,具體的勞動則為其烙上當前物質生產水平的烙印。一個清朝花瓶在當時的市場中表現為普通的藝術商品,但在現代拍賣市場中,其審美價值和歷史價值就因時間流轉發生了變化,從而獲得了更高的藝術價值。

其次,藝術品與傳統商品因市場需求變化而產生的價格反映不同。藝術品本身具有獨一無二性,瓦爾特·本雅明在機械復制理論中認為藝術品具有“光韻”,這種“光韻”產生于藝術品的神秘、模糊、本身和不可接近。創作者獨特的思維方式和審美取向使其在手工創作時代生產出具有原真性的藝術品。時至今日,雖然大規模機械生產能夠完成大量文化商品的同批復制,但真正的藝術品(而非普通的文化商品)仍然處于手工創作的生產模式中,其產出的數量和質量都與文化商品截然不同,是具有“原真性”的精神勞動結晶。因此,嚴格意義上,藝術品市場供需變化的存在本身即是悖論,其獨一無二性使得所謂的市場供需變化不復存在。每一件藝術品都處于極端供不應求的關系中,所以價格的變化主要取決于供不應求的程度大小,而非市場供需關系。一件藝術品的供不應求程度越高,代表它的市場需求越旺盛,那么它的價格就越高;反之,則越低。

最后,雖然藝術品市場的價格波動與供需關系的變化并不直接相關,卻與整體市場環境密切相關。隨著中國藝術品市場的投資屬性逐漸凸顯,其與宏觀經濟之間的聯動效應也越來越明顯。當高收入階層的貨幣供應量越多時,藝術品的需求量就越大,其價格就會升高;反之則價格降低。這其中高收入階層的貨幣供應量取決于經濟市場的發展情況和國家貨幣政策。2016年是市場結構性調整和供給側改革元年,宏觀經濟持續下行背景中仍然實行寬松的貨幣政策,因此市場中流通的貨幣量增加,這一市場狀況本該擴大藝術品金融市場的規模,但實際情況卻比2015年春拍市場減少了2.3個百分點。究其原因是由于整體經濟環境的不穩定導致人們對另類投資市場的需求減少,因此大多數剩余資金流向了固定房地產投資市場,而非藝術品市場。*雅昌藝術市場監測中心:《2015年全球藝術品市場報告》,2016年3月,http://amma.artron.net/reportDetail.php?id=30。

所以,在藝術品市場中,并不能完全依照傳統的供需理論來分析藝術品價格變動。畢竟藝術品價格與整體市場環境和供需不匹配的程度相關,同時還與國家貨幣政策、消費者對未來經濟的信心指數以及市場景氣程度有關,僅靠供需變化來判斷未來藝術品的價格走向,是不明智的。此外,我們還應看到供需關系與藝術品價格之間并不存在著穩妥的反關系,即當藝術品價格越高時并不代表對該藝術品的需求量越高或其供小于求的程度越大。很多機構或專業藝術品價格炒作團隊會利用供需變化制造價格陷阱,使得某位藝術家的作品或某件藝術品的價格出現大幅上漲,營造出追捧者眾多的假象,致使市場價格遠超藝術價值,最終套牢價格下跌前的最后一個持有人。因此從增值角度看,無論此時的價格是否呈現上升趨勢,持有時間過短是無法辨別價格陷阱的,故而短期持有的失敗率都較高。

二、消費者無知導致的“榴蓮市場”

根據經濟學鼻祖亞當·斯密的經濟學理論,在完全競爭市場中,市場機制這只看不見的手可以通過價格信號,實現對資源的最優配置。*唐志軍、王玉霞:《對經濟學的“手”理論的述評》,《云南財經大學學報》2008年第4期。這里的“價格信號”是市場自我調節的一種外在表現,能夠及時反映市場價格運動和運行狀況,具有超前性和預測性。但在藝術品市場中,這種價格信號幾乎難以表現,究其原因有五:一是藝術品市場顯然不屬于完全競爭市場;二是該市場中的消費者不符合經紀人假設;三是買賣雙方的信息處于極度的不對稱狀態;四是產品之間彼此都有差異;五是市場的專業性較高。因此要想完全依靠市場這只看不見的手對藝術品市場和藝術品價格進行調節,幾乎是不可能的。處于信息鏈底端的無知消費者們雖然跨過了較低的準入門檻,卻面臨著巨大的退出風險。

對于市場信息不對稱可能導致的失衡問題,認知度較廣的一種結論產生于經濟學家喬治·阿克爾洛夫《檸檬市場:質量不確定和市場機制》一文中提出的“檸檬市場”理論。該理論認為:在市場中,產品的賣方對產品的質量擁有比買方更多的信息。在這種情況下,買方不知道商品的真正價值,便用壓低價格的方式以減少信息不對稱給自己帶來的風險損失。買方過低的價格也使得賣方不愿意提供高質量的產品,從而使得低質量次品充斥市場,部分高品質產品被逐出市場,市場中的商品平均質量下降,買方進一步壓低價格,較高質量的產品退出,如此循環往復,最終導致市場萎縮,出現“檸檬市場”。*喬治·阿克洛夫:《檸檬市場:質量的不確定性和市場機制》,《經濟導刊》2001年第6期。

在藝術品市場中,藝術品并非一般消費品,而是一種帶有炫耀性質的高消費品,具備投資價值和社會地位象征價值。在信息不對稱的情況下,價格不僅僅是實際價值的貨幣市場表現,更是一種身份和地位的象征。凡勃侖在《有閑階級論》中提到:“在經濟發展的早期階段,毫無節制的物品消費,尤其是較高等級的物品消費——觀念上大凡超出維持最低需求以外的消費——通常都歸于有閑階級。”*[美]凡勃倫:《有閑階級論》,甘平譯,武漢大學出版社2014年版,第60頁。“炫耀性消費貴重物品是有閑紳士博取聲譽的手段。當財富累積在手上時,任憑個人如何努力,若沒有旁人的協助,僅以這種方式尚不足以證明其富裕。”*[美]凡勃倫:《有閑階級論》,甘平譯,武漢大學出版社2014年版,第61頁。2009年,豪擲8億元的收藏家劉益謙曾在接受采訪時表示自己“什么都不懂,所以膽子大”,因此“既然無法分辨哪一件拍品最好,索性就買最貴的吧”*陳彥:《四大華人買家開創中國藝術品拍賣“億元時代”》,2010年2月1日,http://news.163.com/10/0201/04/5UDMHGBS000120GR.html。。2016年11月,劉益謙再次豪擲11億元人民幣拍下莫迪里阿尼《側臥的裸女》,成為全球拍賣市場第二貴的藝術品。由此可見,在擁有顯著信息不對稱特征的市場中,藝術品的持有更多出于對其表征意義的追求,這部分消費者認為,通過對高價藝術品的持有才能實現名聲傳播和未來高價流轉所獲的收益。

藝術品市場是一個典型的信息不對稱市場。在這個需要專業知識作為基礎鋪墊的市場中,賣方在藝術品真偽、價值、瑕疵等方面掌握的信息要遠多于買方。當收藏者起初被某件藝術品吸引時,價格的波動還處于一個相對平穩的區間。隨著時間的推移,其市場需求量越來越大,供不應求程度逐漸加深。在炫耀消費心理和高投資人群作用下,藝術品價格持續上漲,最終實現藝術品持有的僅僅是少部分人。大部分消費者滿足不了自己的持有需求,轉而投向片面的、可替代的類似品追求,這種消費取向促生了市場贗品。按照“檸檬市場”理論,當贗品出現時,人們對真品的需求量減少,導致其利潤空間降低,真品持有人會選擇繼續持有而非流轉交易,因此真品就從市場中完全退出。這時的藝術品市場就變成了“檸檬市場”,贗品就是這個市場中的“檸檬”。

然而,就實際情況而言,藝術品市場中贗品的仿真本領再大,也不可能把真品徹底驅逐出場。贗品之所以能夠交易,并非因為欺瞞消費者,而是消費者自己“知假買假”。這種行為背后暗含著復雜的消費心理和動機。但就真正熱愛藝術或真正投身于藝術品收藏中的消費人群而言,贗品的存在并不會減少他們對于真品的追求,因此也不會完全使真品退出市場。用收藏界的行話來講,當用贗品的價格買到了真品時,稱之為“撿漏”;當用真品的價格買到了贗品時,稱之為“打眼”,這其中不一定都是刻意欺騙消費者的行為,而是由于買方甚至賣方對于藝術品專業知識的缺乏導致了“對稱無知”(即雙方同時無知)現象,出現了嚴重的信息不對稱,從而致使藝術品的實際價值和市場價格都出現了預期偏差。

所以,在藝術品市場中,普遍的情況并非是充滿次品和贗品的“檸檬市場”,而是真品和贗品共存且消費者明知故買的“榴蓮市場”。這種“榴蓮市場”是藝術品消費者無法滿足持有需求后作出的選擇,即通過現代科技和工藝制造出來精致的高仿藝術品,以期滿足自身的把玩炫耀心理,體現出了不同消費群體對贗品的態度(如同不同口味的消費者對榴蓮這種水果持有截然不同的態度)。

三、“編碼/解碼”不一促發的價格炒作

藝術品作為精神價值的結晶,包含了創作者和藝術家的構思與勞動。在評判它的價格時,無法通過量化的、具體的數據進行社會必要勞動時間的測量,因此無法用常規商品的價格標準定價。但無論采取怎樣的標準衡量藝術品價值,其中攜帶的藝術與審美性始終是不容忽視的。因此,如何解讀藝術品中的文化內涵,做一名合格的藝術品鑒賞者,是判斷其價值的關鍵。

現在市場中,對藝術品拍賣豪擲千金的企業家們并非完全合格的藝術鑒賞者,他們并不是因為親自解讀了或想去解讀藝術品的文化內涵而花費金錢購藏藝術品,而是通過別人的解讀來了解藝術品的藝術價值。布迪厄提出的藝術社會學認為,所謂的具有藝術天賦的人和普通群眾并無區別,只是前者的眼睛經過訓練已經能夠完成對藝術編碼和解碼的行為,而后者只是單純地欣賞與觀看。*朱國華:《藝術編碼的社會條件——管窺布迪厄藝術社會學》,《文藝理論研究》2004年第4期。這部分“具有藝術天賦的人”,即真正具有藝術品鑒賞能力的人,是決定藝術品市場價格的關鍵人群。他在《區隔:一種趣味判斷的社會學批判》中提到:藝術品的解讀與編碼是交流的一個階段,一個人具備了知識文化和看的能力,就具備了感知和闡述藝術品的能力,“只有當一個人擁有編碼解碼藝術品的能力,一件藝術品對他而言才具有意義和旨趣”*Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Translated by Richard Nice, London: Routledge and Kegan Paul, 1984, p.2.。在藝術品鑒賞領域中,擁有不同背景和地位的人群對同一物的認知解讀能力截然不同,甚至會出現與創作者所賦予的藝術品編碼意義完全不同的解碼內容。這一切都源自于受眾本身的知識水平限制與生活環境熏陶,其解碼目的和方式的不同也會導致對藝術品包含的信息出現理解偏差。

由此我們可以看出,在普遍的藝術品市場中,藝術品的編碼、解碼、消費并非同一體,甚至可能是站在完全對立利益場上的人群。 “編碼/解碼”理論雖然起源于大眾傳播領域,但其內在邏輯延伸至藝術品領域也同樣適用。霍爾在《編碼、解碼》一文中提出了關于霸權主導編解碼行為的假想,認為電視廣播對主導符碼進行了操控,以實現對電視觀眾所獲得信息的控制。*羅鋼、劉象愚:《文化研究讀本》,中國社會科學出版社2000年版,第356頁。其實,這種霸權也出現在藝術品鑒賞領域中。通常而言,賣方的藝術理論和專業知識越多,他所擁有的關于藝術品的信息就越多,因此對藝術品進行編碼/解碼的能力就越突出,他所編寫或解讀的藝術品價值或內涵越能被廣泛流傳,從而引發消費人群的需求欲望,并參與到藝術品的投資追逐中來。一旦這個編碼解碼的環節被操控,信息掌握者就可以通過不斷的“編碼-解碼-傳播-消費”對藝術品進行炒作,使得“無知”消費者誤讀藝術品的含義與價值,以最終花費遠超其實際價值的價格實現對藝術品的購藏。

在不斷爆出的中國藝術品天價成交額的背后,有許多藝術品買賣雙方與拍賣公司三方聯手,約定好事先的炒作價格,于拍賣會中哄抬價格,通過名聲炒作和二次流轉獲得收益。與此同時,更多的機構和個人用基金、信托、私募等方式進入藝術品市場,制造和利用這些天價藝術品是他們重要的融資前提。這種運作模式一般是:高價拍得藝術品—抵押拍品發行信托—以信托資金支付貸款。融資性藝術品信托機構的資金流向大多由投資顧問或顧問團決定,編碼、解碼方通過共同合作的“假拍”或“拍假”行為把藝術品價格炒高,以此抵押或質押,獲得更高額的貸款或信托資金。這一價格陷阱正是中國天價藝術拍品頻出,但流拍率也居高不下的重要原因。根據TEFAF歷年全球藝術品市場報告顯示,從2011年至2015年,流拍率逐年增加,分別為49%、50%、53%、57%、57%*歐志葵:《藝術市場報告披露中國拍賣流拍未付款情況嚴重 流拍率57%》,2016年5月9日,http://gd.people.com.cn/n2/2016/0509/c123932-28295111.html。,這既是我國藝術品市場信息不對稱的結果,也是中國藝術品市場與國際接軌必須解決的問題。

藝術品市場準入門檻日益降低,不掌握信息或缺乏專業知識的消費者數量越來越多。這些信息不對稱的無知消費人群通過從其他渠道獲得的藝術品編碼完成“自以為”的解讀,不斷翻炒著藝術品價格。同時,一批投機者用惡意夸大的解碼行為完成對藝術品原真價值的解讀,營造出藝術品價值連城的狂熱氛圍,甚至通過這種哄抬價格的解碼行為完成“藝術洗錢”。在互聯網時代,任何信息都自帶放大效果,但凡通過編碼/解碼行為完成了對藝術品價格的天價營造,就可以在互聯網中獲得快速而廣泛的傳播效果,從而實現藝術品的免費營銷,為再拍賣或再流轉做足事先鋪墊。

四、拍賣“試錯”中追求的價格極限

除了上述三種價格陷阱之外,藝術品通過拍賣還會出現一種“追求極限”的價格陷阱。拍賣也稱競買,是商業中的一種買賣方式,即通過公開競價的方式把拍品售賣給出價最高的人。*牧野:《拍賣市場研究概述》,《商業經濟文薈》1994年第1期。根據《中華人民共和國拍賣法》的定義:“拍賣是以公開競價的方式,將特定的物品或財產權利轉讓給最高應價者的買賣方式。”*孫禮海:《一部規范拍賣行為的重要法律——〈中華人民共和國拍賣法〉簡介》,《人大工作通訊》1996年第17期。美國經濟學家麥卡菲認為:“拍賣是一種市場狀態,此市場狀態在市場參入者標價基礎上具有決定資源配置和資源價格的明確規則。”*李紅娟、武文龍、辛欣等:《拍賣風云錄:拍賣行生存狀況調查》,《藝術市場》2011年第12期。我國拍賣法規定,公開、公平、公正及誠實信用為拍賣活動中必須遵守的基本原則。廣義的拍賣活動包含兩方面的含義:一是“甩賣”“賤賣”,一般是抵押物轉成現金流的被動拍賣;二是“高賣”,即對一些珍稀物品和供不應求又無具體市場定價規定的物品進行公開競價售賣。如無特殊情況,藝術品拍賣屬于第二種拍賣含義,是通過公開競價的方式完成對藝術品市場價格的定價。

根據雅昌數據檢測中心《2017春拍報告》顯示,2017年1-7月,藝術品拍賣成交總額為286.8億元人民幣,比去年同期上漲10.36%。中國的藝術品拍賣市場雖然發展迅速,卻凸顯兩個顯著問題:

一是藝術品拍賣價格“天價頻現”。2016年中國春拍和秋拍市場共出現了5件億元以上拍品,其中包括任仁發《五王醉歸圖》3.036億元、張大千《瑞士雪山》1.6445億元、張大千《巨然晴峰圖》1.035億元、齊白石《咫尺天涯—山水冊》1.955億元、吳鎮《山窗聽雨圖》1.725億元。2017年7月在西冷春季大拍中以2.13億元成交的“西周宣王五年·青銅兮甲盤”引起了廣泛關注。*以上數據來源:雅昌藝術網、雅昌藝術市場監測中心。在中國的藝術品市場中,高價藝術品成交量支撐起了整個藝術品市場的穩定與盤活,呈現“二八“效應,即數量上占少部分的高價藝術品占據了總成交份額的大部分,而中低端藝術品拍賣市場的需求和成交數量變化則波動較大。

二是藝術品價格漲幅驚人,元代任仁發的畫作《五王醉歸圖》自2009年被香港佳士得以4103萬元拍得后,僅過7年時間就被北京保利以3.3036億元拍得,7年上漲2.6億元,增值6.5倍,年均增幅超過33%,*以上數據來源:雅昌藝術網、雅昌藝術市場監測中心。而這一數據的全球水平則僅有5.9%*雅昌藝術市場監測中心:《2016年全球藝術品市場報告》,2017年2月,http://amma.artron.net/reportDetail.php?id=34。。在中國政府金融扶持和消費者信息指數穩增的背景下,中國境內藝術品成交均價約31.5萬,達到歷史新高。從歷年的藝術品報告中可以發現,由于高額拍品的市場回報率和資金回收率較高,所以消費人群對于高額拍品的需求保持穩定增長,整體經濟環境低迷與否對高價藝術品的拍賣情況和實際價格作用不大,致使高價藝術品成交量持續上升,價格漲幅居高不下。

藝術品拍賣活動需要滿足三個基本條件:拍賣必須有兩個以上的買主,從而形成競價的基本格局;拍賣必須有不斷變動的價格,從基準價格開始競價,直到最后確定最高拍價;拍賣必須是公開、公平、公正的競爭,藝術品的價格沒有可供參考的市場依據,因此競價環節往往充滿了不可確定性。從某種程度來說,這種通過拍賣而最終獲得的藝術品價格是一種變相的市場價值貨幣表現形式,可以間接作為指導市場同期同類型藝術品定價的參考。但這種變相貨幣表現形式也并非理性價格。在拍賣的現場環境中,鮮明的數字標簽和現場的競價氛圍很容易激發消費者的購買欲望和競價貪欲,因此存在投機者在拍賣之前進行聯合叫價,通過暗箱操作哄抬藝術品價格的行為。

拍賣機制通過決定藝術品交易價格來影響藝術品的市場價值。新古典經濟學家瓦爾拉斯創立的“均衡學說”,試圖以“拍賣機制”來發現商品供求均衡的數量與均衡價格,即通過“喊價人”的“試錯法”來確定買賣雙方的真實意圖,利用有限時間與空間的最大效率來獲取市場的充分信息,使得交易成本盡可能地降低。任何商品只要有所需求并且進行流通就一定有價,更何況一品難求的藝術品。在藝術品拍賣市場中展覽售出的拍品其背后潛藏著前持有者的心理價位,這個價位和最終的拍價一定是有出入的。因此,藝術品市場也通過這種公開拍賣機制里存在的的“試錯法”發現藝術品交易的相對價格均衡點。

對于藝術品而言,無論是競買方還是拍賣方心中都存在一個極限價格,這個價格并不一定是同等的。對競買方來說,通過數次競價越來越靠近極限價格,一直到沒有別人再競價,即當下這個價格成為了全場最高價格,也就是最貼近極限價格的數字。對拍賣方來說,極限價格是“我所期望獲得的最高價格”。往往在競拍過程中,拍賣方的期望價格容易被超越。但最終藝術品的真正極限價格是多少,沒有人能給予準確解答。但在對極限價格追求的過程中,“博傻現象”就發生了,即人們之所以瘋狂地用更高的價格來競拍或購藏藝術品,大部分是出于預期會有一個愿意出更高價格的人來買走藝術品的投機心理。直到翻炒價格超過極限價格時,拍賣試錯機制完全失效,藝術品價格將走向不可預期的方向,可能導致賤賣后果。

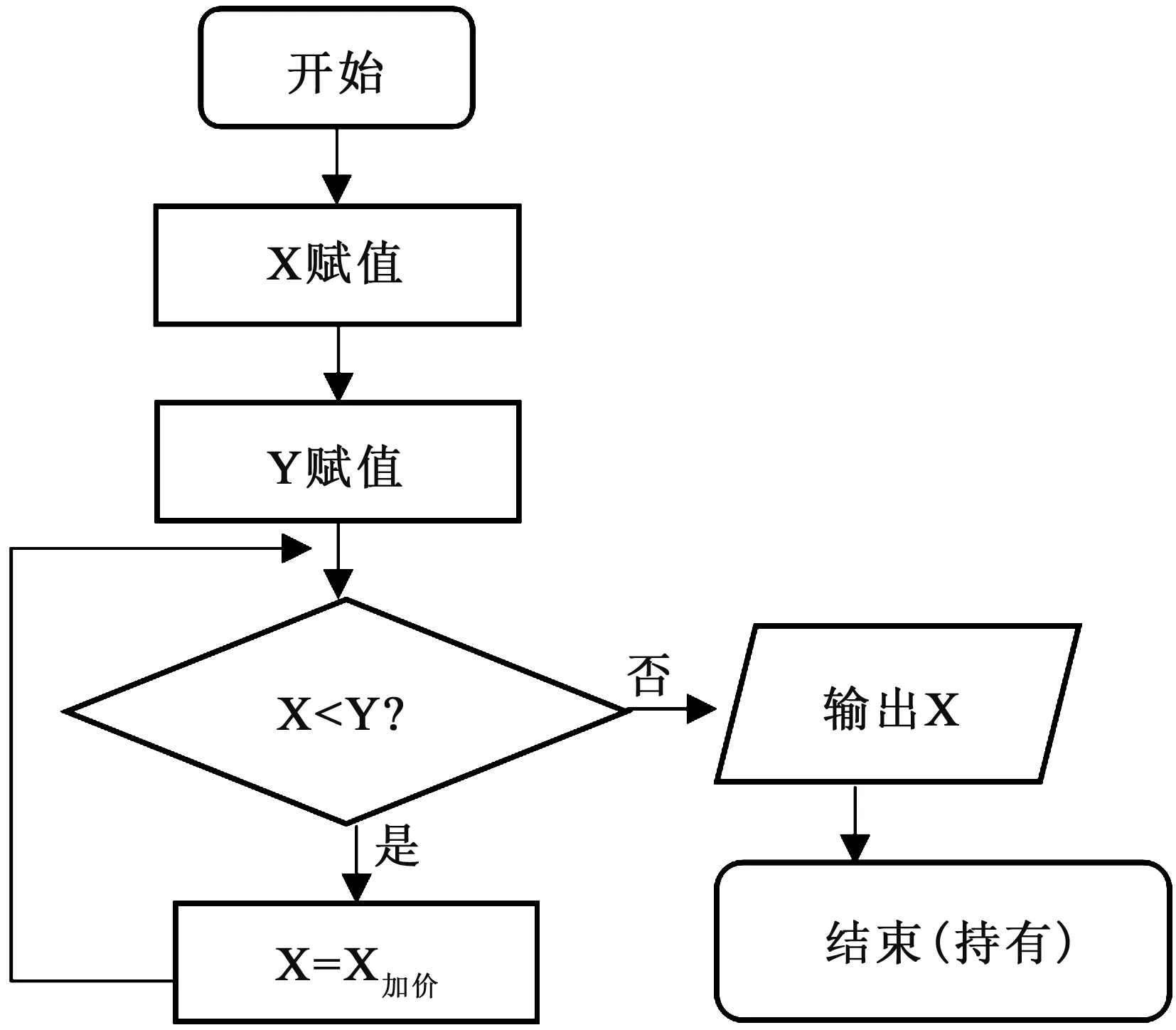

圖1 藝術品拍賣試錯機制流程圖 (圖表來源:作者繪制)

這種拍賣試錯機制所追求的極限價格可以用流程圖來演示(見圖1),假設X為初始價格,Y為極限價格,在不斷的競拍、持有、再競拍過程中,通過不斷的叫價、加價、漲價、再叫價等一系列價格試錯行為,最終會越來越貼近藝術品的極限價格,即X越來越接近Y;當拍品價格X等于或大于極限價格Y時,拍品的市場價值已經和藝術價值完全背離,很有可能落入有價無市的地步,在短期內很難實現流轉。

五、基于專業和信譽的藝術品有效信號

美國經濟學家麥克爾·斯賓塞在《勞動市場信號》中以勞動力市場為例提出了解決信息不對稱市場中存在的逆向選擇問題的方法,即有能力的人才可以通過付出一定成本的方式(如接受教育等)向雇主傳達“自己比較優秀”的信號,從而實現人才的甄別。教育作為有效信號對改善勞動力市場內信息不對稱情況具有積極作用*Spence Michael. Job Market Signaling. The quarterly Journal of Economics,1978(03).,即當雇員接受足夠的教育程度時就可以向雇主傳達并表現自己的能力以實現勞動力市場的信息對稱。這種信號理論引發了信息不對稱市場的解決途徑,即如何通過信號的傳遞實現信息共享或相對平等。

在藝術品市場中,消費者無知和投機心理占據主導地位,由于信息不對稱帶來的各種價格陷阱使得消費者始終難以占據交易高點。但無論買賣雙方信息不對稱程度如何,在這個追求極限價格的市場中,真品、贗品的共存現象說明并非所有的消費者或參與者都進行了贗品的逆向選擇。也就是說,嚴格意義上,藝術品市場絕不會產生完全的“劣品驅逐良品”的結果,也不會變成真正的“檸檬市場”。

藝術品市場之所以能夠有別于其他信息不對稱市場,主要源自于兩個信號的傳遞。一是買方市場中存在專業信號。這種信號來源于具備專業知識的消費者,這部分人群通過審美取向、藝術解讀、藝術品鑒等多種途徑向市場傳遞了其不同于一般消費者和無知消費者的信號。這種信號阻斷了完全由賣方掌握的信息源,使得其能夠有效評判一件藝術品的真偽和真正價值。二是賣方市場中存在信譽信號。信譽是指賣方個人或單位在藝術品市場中通過長期穩定的良好交易行為獲得的信用和聲譽。專業的拍賣機構和藝術品收藏家一般都擁有這種信譽信號,能夠向買方轉達“藝術品保真”的信號,也能夠通過較為權威的方式公平、公正、公開地完成藝術品交易流轉。

通過比對中外藝術品市場,這兩種信號覆蓋范圍的大小直接影響著市場信息對稱情況。發達國家的藝術品金融起步較早,專業知識的普及、教育水平的提高、專業機構的擔保、藝術品交易風險分散等都使得其專業和聲譽兩種信號的覆蓋范圍增加,從而緩解了市場中存在的信息不對稱現象,維持了藝術品金融市場的相對穩定。而在中國,藝術品金融起步較晚,很多收藏家專業知識不足,且市場的風險分散機制不完備,使得專業和信譽兩個信號無法有效傳遞。無知消費者強行參與到市場中,致使市場信息不對稱更加嚴重,四種價格陷阱的危害力增強。

因此,專業和信譽雙重信號的傳遞可以完成藝術品價格陷阱的跨越。這一信號傳遞的關鍵在于專業人才和權威機構的應用,即通過買賣雙方專業化和權威性程度的增加來釋放有效信號,從而減少交易中存在的不完備、不公開現象,緩解藝術品逆向選擇的問題。中國藝術門戶網站雅昌藝術網早就提倡“入門教育與投資指南”的理念,即對每一個進入藝術品市場的參與者進行藝術品鑒別、交易和投資的初級知識普及*嚴俊:《藝術品市場的定價機制——關于美學價值與藝術聲譽的理論討論》,《上海財經大學學報》2013年第15期。,同時在相關的藝術品報告中也多次對藝術品金融市場中的消費者受教育水平和交易者專業程度進行了分析,并將此作為衡量和評判藝術品金融市場成熟程度的重要指標。一方面,在市場價格非常不確定的情況下,專業知識對于價格的衡量具有極高的參考指導價值甚至可能直接決定交易價格。另一方面,權威機構所傳遞的信譽信號為藝術品交易提供了擔保。不僅藝術品交易的直接參與者可以作為權威機構傳遞這種信號,交易中引入的第三方信托、擔保或保險機構也同樣可以輔助傳遞這種信譽信號,為藝術品金融買賣雙方提供專業的風險分散和信用擔保服務。

專業和信譽的雙重信號作用缺一不可。只有專業沒有信譽容易造成拍品流失,只有信譽沒有專業容易造成贗品充斥。兩個信號之間存在著買賣雙方的內在聯系,通過信號傳遞程度能夠有效反映藝術品市場中的信息情況。藝術品市場是對專業和信譽要求最高的一個市場,也是當二者缺失時損失最嚴重的市場,只有建立在信譽之上的專業知識應用,才能夠幫助信息交流、實現相對對稱,解決中國藝術品市場中出現的各種價格陷阱。

首先,普及專業藝術經紀人。對于很多藝術家和投資人而言,光有藝術或光有資金都無法直接實現資源對接。通過多種平臺的拍賣、展覽等活動終究缺乏專業性的指導。國外早在上個世紀就已經出現了專業的藝術經紀人或“私人藝術品助理”的概念。經紀人一方面可以簽約藝術家并根據他最近的行情表現來安排展覽和交易,另一方面也可以像運營明星那樣為藝術家尋找合適的投資者和購藏下家。整個經紀運營過程中以藝術家為主體,實現藝術和資金對接的信息暢通。

第二,建立預收購制度。在濰坊銀行首創的藝術品質押貸款預收購制度中,率先考慮了還貸危機出現后的藝術品處理問題,有效減少了銀行因參與藝術品市場而出現的虧空現象。這種預收購制度大多應用于藝術品質押貸款的案例中,通過期權轉換和變更,在質押的同時向借方提供有購買意向的預收購人,一旦還款行為不能繼續,預收購人可以收購該質押藝術品,償還貸款。

第三,充分利用互聯網實行脫域拍賣。藝術品拍賣長期以來處于面對面的親身現場模式,具有很強的時空限制。究其原因和藝術品本身的獨特性有關,買方無法通過線上渠道獲得直觀的藝術品信息。但隨著科技的進步,VR、AR、直播等多樣化的渠道以及高清在線視頻技術和全景攝影機器都能夠為買方提供全方位的藝術品展示效果。這種線上的拍賣形式能夠擴大買方市場,有效降低藝術品參與門檻,為更多藝術品熱愛者提供機會。利用互聯網進行藝術品電子交易的還有藝術品電子盤。這種電子盤將分散的各類藝術品以實物掛牌的方式集中分類上市,定價發行,投資者通過網絡平臺瀏覽、投資電子盤中的藝術品,以實現交易和收藏。這種方式大大減少了傳統藝術品交易參與的成本,使得普通人也能夠參與到藝術品金融中。

第四,加快引進藝術品保險機制。將保險公司引入到市場中并非純粹為了將其作為一種保險手段以分散風險,更是通過這種方式促進藝術品評鑒機制的建立。我國藝術品市場信息不對稱的最大問題出在價值的評估鑒定仍然沒有權威性機構和指標,致使很多買方只能通過其他渠道猜測藝術品的實際價值。第三方保險、信托、擔保等機構的加入,可以從金融的角度著手,推進多方力量共同構建和完善多維度并存的藝術品評鑒體系,打破以往以專家經驗為主的單維評鑒模式。

最后,當市場自我調節的力量無法解決信息不對稱問題時,政府的干預就顯得尤為重要。近年來下發了《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》和《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》等文件,通過一系列規范拍賣市場和藝術品金融的相關法律政策出臺,能夠通過行政手段有效控制信譽缺失問題,保證專業知識的信號有效性,實現信息的對稱,保障藝術品市場的良性健康發展。

六、結語

中國藝術品金融市場仍然處于不穩定的上升期,以藝術品價值評判為核心引發的質押難題、信任危機和專業缺失等問題亟待解決。將信號理論引入藝術品市場中能夠有效緩解以上問題,盡量避免落入供需關系影響的藝術品價格陷阱、消費者無知中做出的贗品選擇、“編碼/解碼”不一帶來的價格炒作、拍賣“試錯”中追求的價格極限等價格陷阱中。但歸根結底,藝術品市場充滿了文化藝術的不確定性,在解決市場信息不對稱的道路上,仍需要更多探索與嘗試。