試析柏拉圖法律思想的轉變

史彤彪

(中國人民大學 法學院,北京 100872)

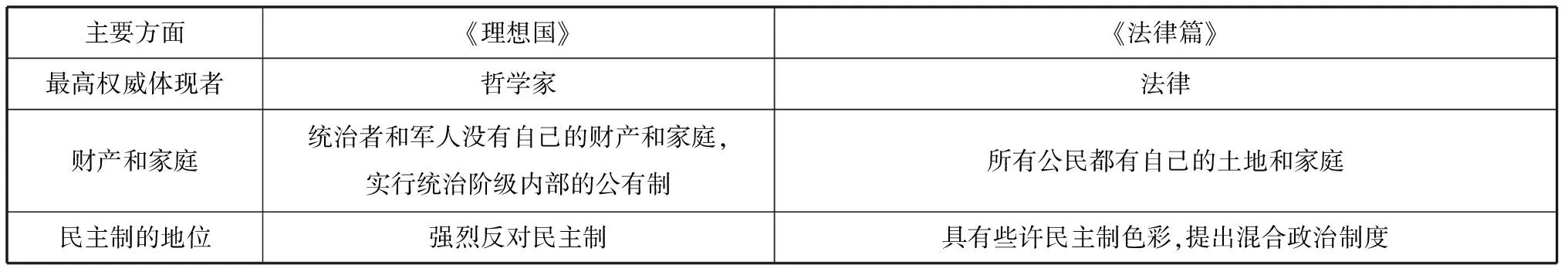

柏拉圖(前427—前347)是古希臘著名思想家,同蘇格拉底、亞里士多德并稱“西方三圣賢”。他一生著述豐富,內容涉及形而上學、倫理學、政治學、法學等多種學科,其政治法律思想主要反映在他的《理想國》《政治家篇》和《法律篇》中。在柏拉圖的一生中,他的政治法律思想發生了較大轉變。在《理想國》中,他提倡“哲學王”的統治,對法律的作用持消極態度;在晚年撰寫的《法律篇》中,柏拉圖雖然仍認為“哲學王”統治是“最優方案”,但意識到在現實中難以達到,轉而求其“次優方案”——國家該由法律來維持和治理。柏拉圖晚年對自己思想的修正見下表:

柏拉圖晚年對自己思想的修正

柏拉圖晚年政治法律思想轉變的本質可從三個方面加以概括:(1)從理論主旨上看,《理想國》主要是要確立人類政治活動的終極根據,《法律篇》則是對現實政治活動規范的探求。(2)從思維方式上看,《理想國》主要運用從理想到現實,現實屈從于理想的思維方式;《法律篇》則著眼于理想與現實的互動,主要采用理想與現實相結合、辯證統一的思維方式。(3)從理論形態上看,《理想國》表現為一種“理想性政治哲學”,而《法律篇》則是一種更具現實合理性的“現實性政治哲學”。*孫經國:《柏拉圖政治思想演變的內容、原因及本質》,《黃海學術論壇》第22輯,上海三聯書店2015年版,第1-3頁、第6-8頁。

目前,學界對柏拉圖法律思想的轉折已經達成共識,但在其思想轉折原因方面則著墨不多,這大大阻礙了我們對柏拉圖思想從“哲學王”統治到法治轉變的深刻認識。為此,筆者嘗試對柏拉圖法律思想轉折的原因和歷程作出相應分析,以期對相關學術研究空白加以彌補。

一、蘇格拉底被處死

柏拉圖最初想成為一位刻畫人間悲喜劇的作家,但他20歲拜蘇格拉底為師后就轉到了哲學道路上,并且終其一生。*柏拉圖的人生第一要事就是結識了蘇格拉底。柏拉圖擁有多方面的才能和興趣,比如詩學和政治學;而蘇格拉底引導他成為終生的思想者,多個領域的智者。[美]克里夫頓·費迪曼、約翰·S.梅杰:《一生的讀書計劃》,馬駿娥譯,譯林出版社2013年版,第25頁。哲學家蘇格拉底在課堂上拿出一個蘋果,對學生說:“請大家聞聞空氣中的味道。”一名學生很快舉手回答說:“是蘋果的香味。”蘇格拉底走下講臺,舉著蘋果慢慢地從每個學生身旁走過,并要求大家仔細地聞一聞,空氣中是否有蘋果的香味。這時,已經有半數的學生舉起了手。蘇格拉底回到講臺上,又重復剛才的問題。這一次,除了一名學生外,其余的學生都舉起了手。蘇格拉底問那個沒有舉手的學生:“難道你什么氣味也沒有聞到嗎?”那個學生肯定地回答:“我真的什么氣味也沒有聞到。”這時,蘇格拉底對大家大聲宣布:“他是對的,因為這是一只假蘋果。”這名學生就是后來大名鼎鼎的哲學家柏拉圖。比欺騙更有害的是盲從。盲從的人,自己只是一具軀殼,當他們以別人為方向一擁而上時,結果往往步入盲從的泥潭,走進人生的死胡同。張前:《唯有柏拉圖沒舉手》,《特別關注》2014年第1期。在柏拉圖心中,蘇格拉底是“我所看到的世界上最智慧、最公正、最杰出的人”*[美]麥克·哈特:《影響人類歷史進程的100名人排行榜》,趙梅等譯,海南出版社1999年版,第203頁。“柏拉圖筆下的蘇格拉底成了后來世世代代哲學家的典型。”[英]羅素:《西方哲學史》上卷,何兆武、李約瑟譯,商務印書館1963年版,第188頁。“他是那個時代中最出色、最智慧、最正直的人。”[英]麥德森·皮里:《大哲學家——現代思想的締造者》,馬亭亭等譯,山東畫報出版社2012年版,第24頁。。 “美德就是知識,有知識就有美德。最高、最大的美德是政治美德。”蘇格拉底的信條,對柏拉圖產生了深遠的影響。

公元前404年,柏拉圖的舅舅克里底亞和他人在雅典建立起“三十僭主”政權(暴君統治)。克里底亞邀請他加盟,柏拉圖抱著真正干一番事業的美好愿望參與其中,對政治進行了近距離觀察。他親眼目睹了克里底亞不按法律程序辦事的作風。當時,“克里底亞的理性已經完全迷失”*向培風:《智慧人格——蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德》,長江文藝出版社1996年版,第189頁。,加上蘇格拉底又受到克里底亞毫無根據的諷刺挖苦*舅舅看不慣柏拉圖言行的“迂腐可笑”,反對柏拉圖與蘇格拉底交往。他對外甥說,自己在青年時期跟蘇格拉底是好朋友,因為蘇格拉底太認死理、不講情面,罵他是“豬”,倆人才斷絕往來的。克里底亞命令蘇格拉底去逮捕流亡在外的勒翁,蘇格拉底嚴詞拒絕并指責這是非法行為。克里底亞指著蘇格拉底的鼻子罵道:“老朽,小心你的狗命。”當時,柏拉圖正好在場,他忽地站起來,將一堆文件呼地扔在舅舅面前,以示對他粗暴言行的抗議。向培風:《智慧人格——蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德》,長江文藝出版社1996年版,第190頁。,柏拉圖徹底失望,只好請辭。短暫的從政經歷給柏拉圖上了痛楚的一課。

克里底亞不久死于鎮壓,雅典又恢復了民主政權。柏拉圖看到城邦慢慢趨于安定,又躍躍欲試,想再次從政。就在此時,發生了蘇格拉底被審判一事。公元前399年,蘇格拉底被控傳播異端邪說毒害青年,法庭對他判以極刑。蘇格拉底作為“世上最正直的人”,竟被處死,這對柏拉圖來說是個沉重的打擊。

我年輕時,總想一旦能獨立工作,就要投身政界。后來政局突然變動,影響了我的計劃。那時民主政權為一般人所厭惡,革命發生了。……我當時年少天真,總以為新政權將以正義取代不正義,我極端注意他們先是怎么說的,后來又是怎么做的。

當時雅典局勢混亂,私人互相報復,到處械斗。總的說來,東山再起的民主政權,還算比較溫和;可是,一些有勢力的壞人誣告蘇格拉底以瀆神之罪,陪審團竟處以極刑……后來我年事漸長,深知在政治上要有所作為,首先必須有朋友,有組織,這種人在政客中非常難找,因為他們做事沒有原則,沒有傳統的制度和風紀。要找到新的人才,簡直難于登天。況且法規舊典,在雅典已多散失。當初我對于政治,雄心勃勃,但一再考慮,看到政局混亂,我彷徨四顧,莫知所措。我反復思之,唯有大聲疾呼,推崇真正的哲學,使哲學家獲得政權,成為政治家,或者政治家奇跡般地成為哲學家,否則人類災禍總是無法避免的。*轉引自[古希臘]柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986年版,譯者引言i、ii。關于此事,還可參見《柏拉圖書信》第七,《國外政治學》1984年第2期。

二、三上西西里的悲慘遭遇

蘇格拉底去世后,柏拉圖為了免遭迫害,離開雅典外出游歷,到外地尋求智慧。在長達12年(前399—前387)的游歷中,他到過埃及、小亞細亞和意大利等地,拜訪了許多名人。其中,西西里的經歷讓他終生不忘。

初訪西西里是在柏拉圖結束自己旅程的那一年(前387年)。在西西里,柏拉圖受到好友狄翁(比柏拉圖小20歲)的熱情接待,并被盛邀到敘拉古國王狄奧尼修一世的宮廷中輔佐執政。*狄翁熱切邀請柏拉圖到宮廷去施展自己的抱負,他告訴柏拉圖,有三個有利條件:一是狄奧尼修本人正在尋求賢才,幫助自己制定政策法律;二來有他的照應(狄翁是狄奧尼修的小舅子);三是可以利用狄奧尼修的名望及其平臺,在政治上干出一番事業來。向培風:《智慧人格——蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德》,長江文藝出版社1996年版,第190頁。柏拉圖欣然前往,但他和國王的相處并不愉快。柏拉圖奉行“道德是治國之本”,與國王武力征伐、斂取錢財的作風水火不容,時間一長,他們之間沖突不斷。國王要處死柏拉圖,關鍵時刻狄翁出手相救柏拉圖才得以幸免。狄奧尼修一世將柏拉圖交給來訪的斯巴達大使處理。斯巴達和雅典是死對頭,國王實想借刀殺人。結果,斯巴達大使并未處死柏拉圖,而將其帶到埃癸那島,交給當地人處置。埃癸那人和雅典人也有世仇,對于踏上此地的雅典人要么處死,要么賣為奴隸。站在被告席上的柏拉圖,堅毅無畏,法官和旁聽者竟被打動,決定不處死柏拉圖,而將他拉到奴隸市場上拍賣。拍賣以5塊錢起價,柏拉圖的朋友安里凱里恰巧路過,以高價(20塊錢)將其買下。

回到雅典,柏拉圖決定創立學園,培養兼具政治智慧和哲學智慧的復合人才。有朋友欣然拿出自己的一半財產,為柏拉圖買下近郊一地——阿卡德牧(另譯為“阿卡德米”)。“柏拉圖想在這個優美的環境里探討世界上最深刻的哲學,培養世界上最睿智的頭腦,去操縱世界上最優秀的政治。”*向培風:《智慧人格——蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德》,長江文藝出版社1996年版,第206頁。學園建成后,校門口掛有一警示牌:“不懂幾何者不得入內!”學園教授幾何、數學、天文學、音程學四門核心課程,另外還設立了動物學、植物學、地理學、宇宙學等相關學科,讓學生們廣泛涉獵自然科學知識。柏拉圖的意圖很超前,他認為只有兼收并蓄、博采眾長,才能結出哲學的碩果。

在學園,柏拉圖一邊講授學問,一邊積極安排學生到各地實踐,鼓勵他們大膽用哲學指導政治,其中亞里士多德就被派去為斯塔吉拉為的城邦制訂法律。第二年,學園聲名鵲起,政客、學者紛紛來訪求教政治、法律問題。馬其頓國王佩爾狄卡斯來信請柏拉圖去當執政顧問,他派得意弟子歐佛萊歐斯前往。在幾何和哲學的影響下,國王的野心消失了,國家迅速富強起來。

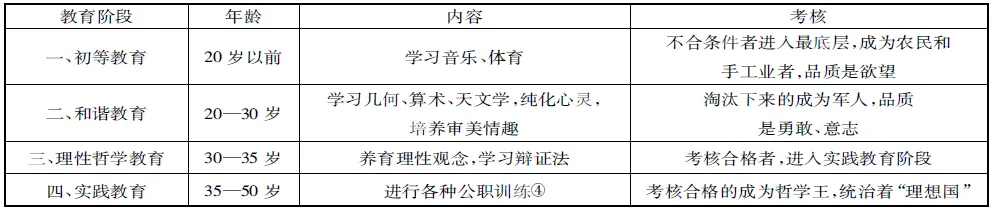

就在此時,《理想國》完成了。這是哲學家的宣言書,也是哲人政治家所描繪的治國理念。在柏拉圖的計劃綱要里,教育制度占據最突出的位置,他提出應嚴格按照四個階段來完成哲學王形象的塑造。

柏拉圖設計的哲學王培養選拔流程 *相關內容參見[古希臘]柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986年版,第305-310頁。

④強迫他們負責指揮戰爭或其他適合青年人干的公務,讓他們可以在實際經驗方面不低于別人,還必須讓他們在這些公務中接受考驗,看 他們是否能在各種誘惑面前堅定不移,或者,看他們是否會畏縮、出軌。[古希臘]柏拉圖: 《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986 年 版,第309 頁。

在柏拉圖看來,一個最理想的國家就是“哲學王”統治的國家。既然知識(智慧)是國家的最高美德,而它又為哲學家所專有,那么,一個最符合正義的國家就只能由哲學家來統治。

除非哲學家成為我們這些國家的國王,或者我們目前稱之為國王和統治者的那些人物,能嚴肅認真地追求智慧,使政治權力與聰明才智合二為一;那些得此失彼,不能兼有的庸庸碌碌之徒,必須排除出去。否則的話……對國家甚至我想對全人類都將禍害無窮,永無寧日。我們前面描述的那種法律體制,都只能是海客談瀛,永遠只能是空中樓閣而已。……除了這個辦法之外,其他的辦法是不可能給個人給公眾以幸福的。*[古希臘]柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986年版,第214-215頁。

那么,何為哲學家?柏拉圖認為,凡是酷愛各種知識,求之不厭而永不自足者,當稱之為哲學家。哲學家的特點是:愛好永遠不變,愛真理,以求知識為快樂,大度,不畏死,有良好的記憶力,不偏不倚的節制等。總之,作為治理國家的哲學王,必須具有這樣的天性,“即永遠酷愛那種能讓他們看到永恒的不受產生與滅亡過程影響的實體的知識”*[古希臘]柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986年版,第230頁。。哲學王必須為智慧而求知識,以知識和智慧服眾和治理國家,而不能只提供“意見”,因為“意見就是知識和無知兩者之間的東西”*[古希臘]柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986年版,第224頁。。哲學王更不能以搞權術為要務。

哲學家當上國王后,“他們將要求把所有十歲以上的有公民身份的孩子送到鄉下去,他們把這些孩子接受過來,改變他們從父母那里受到的生活方式影響,用自己制定的習慣和法律培養他們成人。這是我們所述及的國家和制度藉以建立起來,得到繁榮昌盛,并給人民帶來最大福利的最便捷的途徑”*[古希臘]柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986年版,第310頁。。

柏拉圖心中的“理想國”已然成形,只等時機到來。

公元前367年,柏拉圖完成《理想國》手稿后兩個月,狄翁來信:狄奧尼修一世已死,新國王狄奧尼修二世是塊可造之材,并且對哲學一腔熱情,懇切盼望柏拉圖回來聯手培育出一位政治新秀,由此造福人民。*狄奧尼修在統治近40年、使自己的國家變得繁榮強盛后去世了,權力落入兒子小狄奧尼修手中。這位年輕人還不足20歲,很自然地轉向父親最信任的顧問們(特別是狄翁)尋求幫助。這正是師從柏拉圖的狄翁期待已久的時刻。他立即寫信給柏拉圖,催促其前往西西里島培養新統治者。狄翁寫道:“這是一個極好的機會,這種境況能夠出現簡直是上天的恩賜,我們還能期待有比這更好的機會嗎?”[美]詹姆斯·米勒:《思想者心靈簡史——從蘇格拉底到尼采》,李婷婷譯,新華出版社2015年版,第43-44頁。狄翁顯得信心十足*除了狄奧尼修二世聰穎之外,狄翁覺得還有靠譜的關系。論起來,狄翁是新國王的舅舅兼連襟。狄奧尼修二世是先王狄奧尼修一世與妻子所生,而一世后來又娶了狄翁的姐姐并生下二男二女。從這一層關系看,狄奧尼修二世是狄翁的外甥。連襟是怎么來的呢?狄翁的姐姐生的兩個女兒,一個嫁給了狄翁,另一個嫁給了狄奧尼修二世。這兩層關系,讓狄翁覺得他和柏拉圖往后同狄奧尼修二世打起交道來應該順當得多。,柏拉圖也頓覺熱血沸騰!*柏拉圖在《第七封信》中回憶說,他的這位老朋友和弟子(狄翁)還“提到意大利和西西里已經處在一個政府統治之下,提到他在這個政府中所處的有影響的地位,而小狄奧尼修還很年輕,對哲學和文化表現出強烈的興趣,還有,他自己的侄子和其他親戚也會很容易地被說服接受我一直在宣傳的學說和生活方式,這些人同樣也可以有效地幫助我們贏得小狄奧尼修。因此,現在正是我們充滿信心期望同一個人既是哲學家又是大城邦統治者的時刻了”。“如果想要實現我在法律和政治方面的理想,現在確實是一個很好的試驗機會。我只需要成功地說服一個人,就能獲得我夢寐以求的一切良善。”柏拉圖下的賭注不能更大了:“如果在(小狄奧尼修)的政府中實現了哲學與權力的真正結盟,這將是給希臘和野蠻人做出的一個杰出示范。”[美]詹姆斯·米勒:《思想者心靈簡史——從蘇格拉底到尼采》,李婷婷譯,新華出版社2015年版,第44頁。于是,60歲高齡的柏拉圖二訪西西里。

剛開始,柏拉圖與狄奧尼修二世相處融洽。“二世每天早朝之間,就安排和柏拉圖討論哲學、數學問題,處理完政務之后,二世又請柏拉圖批閱自己的作品,他們常常是迎著朝陽談理性,西送夕陽侃人生,哲學之光在強國之邦愈來愈明亮。”*向培風:《智慧人格——蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德》,長江文藝出版社1996年版,第247頁。然而,好景不長,狄翁因被人誣陷有陰謀篡奪王位之心而威信大跌,年輕的國王也開始對大談哲學立國之道的柏拉圖日漸冷淡。最后,狄奧尼修二世下令放逐狄翁,軟禁柏拉圖。經過他人調解,柏拉圖才獲自由,但須滿足狄奧尼修二世的一個條件——等他把和迦太基的仗打完了,柏拉圖還必須回到敘拉古,“畢竟你仍然是我的老師呀!”

柏拉圖回到學園,重新投入到教學研究中。不久,戰爭結束,狄奧尼修二世來信邀請,盡管弟子們極力反對,66歲的柏拉圖還是決定三訪西西里。這次,柏拉圖不再對年輕的國王抱有殷切期望,狄奧尼修二世也厭棄了哲學。他借故將柏拉圖趕出城堡,叫他暫住別家。身感危險的柏拉圖,在友人的斡旋下,終于脫離敘拉古回到雅典。

狄翁后來東山再起,起兵將狄奧尼修二世打敗。在獲取政權后,狄翁因內部權力斗爭被刺殺(公元前354年)。噩耗傳來,73歲的柏拉圖如雷轟頂,所遭受的打擊和痛苦比當年老師蘇格拉底之死還要大。狄翁不僅是他的朋友,而且兩人擁有同樣的夢想、共同的奮斗情誼,甚至在柏拉圖眼里狄翁就是未來的“哲學王”!*狄翁來自西西里島最富有的家族之一,繼承的財產在整個希臘語世界都排得上號。與柏拉圖的會面改變了狄翁的一生。柏拉圖在《第七封信》中寫道:“我把我關于人類理想的學說告訴他,鼓勵他努力實踐……他學什么都快,特別是我和他談話時教給他的那些,他比我遇到的其他年輕人更加迅速、更加熱情地接受了它,并且決心畢生過一種與大多數意大利和西西里人不同的生活,把美德看得比享樂和奢侈更重要。”狄翁常去雅典,并為自己“曾經花了很長時間在學園里學習如何克服憤怒、嫉妒和敵對精神”而感到驕傲。他很可能吸收了《高爾吉亞篇》中這一有悖常理的觀點:只有哲學家才是真正的政治家。他明確地將哲學作為一種生活方式加以實踐:戒除了他這個階層常見的惡行,表現出夸張的正直。在實施獨裁一年多之后,狄翁遭到刺殺。他試圖建立一個柏拉圖理想國的笨拙嘗試,使自己的城邦陷入了一場延續數年的血腥屠殺。[美]詹姆斯·米勒:《思想者心靈簡史——從蘇格拉底到尼采》,李婷婷譯,新華出版社2015年版,第33-34頁、第43頁、第48頁。柏拉圖痛苦到了極點,理想之火一下子變得暗淡了。

我們關于國家和政治制度的那些意見并非全部空想;它的實現雖然困難,但還是可能的,只要路子走得對,像我們前面說過的那樣。只要讓真正的哲學家,或多人或一人,掌握這個國家的政權。他們把今人的認為一切光榮的事情都看作是下賤的無價值的,他們最重視正義和由正義而得到的光榮,把正義看作最重要的和最必要的事情,通過促進和推崇正義使自己城邦走上軌道。*[古希臘]柏拉圖:《理想國》,郭斌和、張竹明譯,商務印書館1986年版,第310頁。

柏拉圖有遭遇挫折的心理準備,但現實阻力遠遠超出了他的預期和承受能力。三次西西里之行,柏拉圖看到了太多的人間罪惡,幾次與死神擦肩而過,哲學的連遭踐踏,都迫使他承認殘酷的事實——大半輩子用汗水澆灌的試驗田,至今顆粒無收;尋來覓去,沒有哪個國王能真正懂得哲學的魅力并表現出應有的尊重;哲學家當國王的那一天,今生看不到了!

三、晚年的思想轉變

晚年的柏拉圖,仍沒停下思考的腳步,他要為人類留下能夠憑靠和實現的東西。*《理想國》的一些解讀者宣稱,柏拉圖之所以寫了《理想國》,是因為他相信理想國能夠在實踐中實現。他們通常把這部著作的政治結論視為烏托邦空想家的產物。其他一些解讀者則把注意力集中在柏拉圖的悲劇性眼光——據信合乎理想的城邦將不可避免地衰落,認為他的這一著作并不是現實社會的藍圖。他們認為,《理想國》設立了一項可以用來評價現實世界中的政府的標準,設立了一個舞臺,用來縮小“政治想像所把握到的可能性與政治存在的現實性之間的鴻溝”。這種視角表明,雖然理論可能永遠不會在實踐中完全實現,但它能夠在形成有關政府的疑問時發揮作用。從這個角度看來,《理想國》并未向我們提供答案,而是以真正蘇格拉底式的風格,帶領我們認識人們在尋求正義時面臨的問題。如果我們不用政治哲學家的全面視角來評判和更新遇到麻煩的政府,那我們還能運用何種更加有效的尺度?因此,《理想國》不僅是柏拉圖對智者的回應,而且是所有時代都將面對的終極政治疑問。[美]唐納德·坦嫩鮑姆、戴維·舒爾茨:《觀念的發明者》,葉穎譯,北京大學出版社2008年版,第60頁。

在《政治家》中,柏拉圖細致地考察了無法律統治的正確性這一問題。他把人治比作精細之藝,而將依法治理視為粗糙的方法,前者最純美但基本無法實現,后者有缺陷但卻最真實。“在某種意義上,立法(技藝)屬于王者之(技藝),是顯而易見的,但是,最好的卻不是法治,而是人治——有智慧的國王的統治。”“因為法律從來不曾有能力來準確理解什么對所有人同時是最好與最正義的,也沒有能力來施予他們最好的東西,因為人的差異性、人的行動的差異性以及人事的變易性,不承認任何技藝能對一切事物作一簡單而永恒之斷言。”*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第75頁。

柏拉圖認為法律雖然并非是最正確的,但必須要有立法。他以“異邦人”的身份,拿當時城邦流行的集體訓練為例進行分析。對于指導人們進行訓練的專業人員來說,不可能有機會逐一仔細而準確地了解每一個體的詳情,為每一個人量身定做適合于他本人的計劃,但又相信必須用一種較為粗糙的方式(這是為最大部分的及大多數人的),作出有利于身體的安排。“正是這個原因,他們將訓練同等地指派給一群人,讓他們一起開始,一起結束,無論是賽跑、摔跤,還是其他的身體訓練。”*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第76頁。

那末,我們相信立法者也是如此,他監管著牧群中的正義,由于他集體性地給予所有人以規則,他們的共同約定永遠沒有這樣的能力來對每一個人作出適合于他的精確規定。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第76—77頁。

他的規定,無論是以成文的形式,還是以不成文的形式(當他以祖傳慣例之形式立法時),都是為大多數人的,是為了最大的部分,正是以這種方式,他會把法看作是相對于個體而言的一種比較粗糙的方法。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第77頁。柏拉圖解釋說,原因是,“誰有能力老是坐在每一個人的身邊,而且從這個人出生至死亡,為他作出適合于他的精確規定?我以為,倘若有人,就其存在而言,掌握了王者之知而能夠這樣做,他就絕不會以這些寫下來的所謂法律來擋他自己的道。”

柏拉圖假設說,一個正當的政體只能在大約是極少數人的或一個人的(統治)中找到,在此條件下,所有其余政體必須運用其成文法以使其自身安全,而這一做法盡管不是最正確的,卻值得贊許。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第81頁。“在城邦中,禁止任何人做有悖于法律的事情,若有人敢這樣,就判處最終極的懲罰——死刑,如若祛除被認為是第一等的最正確、最美的條件,那末,這便是第二等的。”*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第81-82頁。柏拉圖還考察了這“第二等”是以何種方式形成的。

每年我們所確定的群眾的統治者,無論是產生于富人,還是產生于全體人民,都是通過抽簽產生的。而且,一旦這些統治者就職,他們的統治就是像船的船長和病人的醫治者一樣,依據成文法。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第83頁。

每一年度結束,統治者任期屆滿,我們還需一個法庭,法官或者從富人當中先期選拔,或者從全體人民中經抽簽而得到,那些任期屆滿者,必須被拖到法官面前經受審計,無論是誰,只要想這樣做,就可以對他們提出控訴,指控他們在這一年里對船的指導不符合相關的成文法或不符合祖宗傳下的古老習俗。同樣的規定也用于那些治療病人的人,法庭若判決他們有罪,他們將為此而受害或支付罰金。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第83-84頁。柏拉圖的思考符合當時的雅典政治生活實踐。用選舉與抽簽相結合的方式來確定擔任公職的人,這是雅典當時的做法。各市區大致按其大小比例選舉出不等的候選人,然后從選舉出的候選人名單中用抽簽的辦法確定實際上由哪些人來擔任公職。根據希臘人的理解,這種用抽簽來決定擔任公職人員的方式,是極富民主特色的統治形式,因為它使每個人都有擔任公職的同等機會。但在雅典有一批重要的官員是不用抽簽方式選定的,他們比其他官員擁有大得多的獨立性。這就是十位將軍(這種職務其實并不是一個軍事職位,而是在某些情況下具有高度重要性的政治職務),他們由直接選舉選出,并得連選連任。當時,雅典的法院是以全體人民的名義行事和作出決定的,被利用來保證人民大眾對官員和法律本身二者進行控制。法院對官員的控制通過三種主要方式:(1)法院在一名候選人就職之前有審查權。要是某候選人不適合擔任公職,就可以提出起訴并由法院取消他的資格。這種程序使得用抽簽決定官員的辦法,不像乍看起來可能使人感到的那樣完全是一個機會問題。(2)一個官員在任期結束時,可以責成他對其所作所為做一次檢查,這種檢查也是向法院做的。(3)每一個官員在任期結束時,要專門查對他的賬目和檢查其經手的公款。雅典的官員很少有獨立行動的權利,因為他不得再次當選,而且在他就任之前和任滿之后都要受到由500名或500名以上和他同樣的公民組成的法院的審查。[美]喬治·霍蘭·薩拜因:《政治學說史》上冊,盛葵陽、崔妙因譯,商務印書館1986年版,第27頁、第29頁。

在《政治家》中,柏拉圖還提出了法律約束政體的問題。他認為,一人統治、少數人統治、多數人統治這三種政體形式,“根據是否依法統治,可將每一種一分為二”*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第91頁。,這樣就變成了六種:(1)一人統治(君主政體),又區分為君王政體(有良法約束)與僭主政體(靠權術執政)。“一人統治,若以優良之成文的東西(即法律)來約束它時,則在六種之中為最好,而若沒有法律的約束,則生活于其中是最艱難、最難以忍受的。”*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第91頁。(2)少數人統治,可區分為貴族政體與寡頭政體。“正如少數乃一與多之間的中道,我們可以認為,這樣的話,無論是好是壞,它都處于中道。”*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第91頁。(3)多數人統治,稱之為“民主政體”,又分為“最糟”和“最好”兩種。“多數人的政體,與其他政體相比較,差不多在所有方面都是弱的,沒有能力太好,也沒有能力太壞。因此,在所有的有法的政體中,它是最壞的,而在所有的無法的政體中,它是最好的。生活于民主政體,勝于生活于無節制的政體中,而與那些在正當秩序中的政體相比,生活于民主政體中又是最不好的。”*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第91-92頁。通過分析,柏拉圖認為在六種政體中,有良法約束的君王政體是最優政體。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第92頁。六種政體之外,還有“第七種”政體*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第90頁。,即“哲學王”的統治,而這是“惟一的幸福而正當的政體”。

不再相信有任何人配得上那種統治,作為一個統治者,愿意并能夠憑借德行和知識,將正義與神圣之物正確地施予所有人,而是(深信)在所有情況下,他會隨心所欲地毀滅、殺戮、傷害我們中的任何人,不過若真地出現了我們所講的那種人,他將會受到熱烈歡迎,他將以高度的精確性引導我們通往惟一的那個幸福而正當的政體。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第88頁。

但就事實而言,在這些城邦中,還沒有產生一位國王,而這種類型卻可以自然地產生于蜂群——一位在身體與靈魂方面生來就異卓絕倫而適于為王者——看來,只要人們聚集在一起,就不得不追隨最真之政體之道路,寫下成文的東西。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第89頁。

到目前為止,在第一種政體中生活是最優、最好的,第七種除外,因為必須將它與其余政體區分開來,這就好像將神與人區分開來一樣。*[古希臘]柏拉圖:《政治家》,洪濤譯,上海世紀出版集團2006年版,第92頁。

總而言之,柏拉圖認為在缺乏理想統治者的情況下,應該面向現實,尋求次一等(最真)的法治國家。在《法律篇》中,柏拉圖再一次強調法律是“智慧的標準和理性的結晶”,是“金質的法律紐帶”:

我們的確知道,我們的這些內在的感情像肌腱或紐帶一樣牽引著我們,而且在互相敵對的情況下拉著一個人走向對立的行動去反對另一個人;這里就產生了善與惡的分界線。因為,正如我們的論點所申言的,有這樣一種拉力,每個人都應當永遠跟著它而且決不撒手,從而能夠抵抗其他肌腱的拉力:它就是那“慎思熟慮”得出的主要紐帶、金質的和神圣的紐帶,而稱為國家公法;其他的紐帶都是堅硬的和鐵質的,并有種種可能的形態和外貌,而這根紐帶是柔韌的和始終不變的,因為它是黃金制成的。有了這根最卓越的法律主要紐帶,我們就必然需要經常合作;因為既然慎思熟慮是卓越的,而且是溫和的而非強烈的,那么它得出的主要紐帶就需要有輔助者來保證這種黃金的品質在我們之間有可能克服其他的品質。*[美]薩拜因:《政治學說史》上冊,盛葵陽、崔妙因譯,商務印書館1986年版,第104頁。“我們身上都有這些感情,像繩索一樣拉著我們到處跑;它們朝相反方向用力,相互拉扯,使我們的行為相應地也是對立的。此來彼往,我們穿過了邪惡和美德的交會線。根據我們的論點,拉力之一要求我們永遠順從,并且這是我們必須抓住不放的,不管發生什么情況;其他繩索的拉力,我們必須頂住。這根繩索是金的和神圣的,傳導著‘計算’的力,一個國家的力就叫做公法;這根繩索是金的、柔韌的,其他繩索的成分類似各式各樣的其他物質,既堅硬又不可彎曲。法律所施加的力量是極大的,每個人始終應該與它合作,因為盡管‘計算’是種最高尚的事情,它溫順而不粗暴,它的努力需要得到幫助,使我們身上的金子可以勝過其他物質。”[古希臘]柏拉圖:《法律篇》,張智仁、何勤華譯,上海人民出版社2001年版,第28-29頁。

80歲的柏拉圖在睡夢中與世長辭,后被安葬在學園里。“任何古代思想史都無法回避猶如巍巍昆侖的柏拉圖。”*斯蒂芬·克拉克:《古代哲學》,載于[英]安東尼·肯尼編:《牛津西方哲學史》,韓東暉譯,中國人民大學出版社2006年版,第23頁。據第歐根尼·拉爾修說:柏拉圖的愿望“始終是在身后留下紀念,無論是在朋友的信中還是在自己的書里”。不消說,這個愿望實現了。雅典人民建立了半身塑像來紀念他,而他的弟子們則保存了被他們視為真實的大量對話和信件。忠實傳遞了兩千年后,這些柏拉圖文集成為他的最終愿望和遺言,即踐行蘇格拉底表現的善,使靈魂因沉思善和正義的形式而得以凈化,行動是信奉一種普羅米修斯式的可能性:如果崇高的哲學與明智地執行自由的政治權力相結合,最終將不僅能解決“我們國家的”,也能解決“全人類的”“麻煩”。[美]詹姆斯·米勒:《思想者心靈簡史——從蘇格拉底到尼采》,李婷婷譯,新華出版社2015年版,第50-51頁。亞里士多德代表弟子們滿懷深情地吟誦了一首追悼詩:

巋巋盛德,莫之能名。

光風霽月,涵育貞明。

有誦其文,有瞻其行。

樂此盛世,善以繕生。

人治與法治是兩條截然不同的道路,到底人類該如何作出選擇?在無先人經驗可循的情況下,柏拉圖作為一個冒著生命危險的探路者,不避磨難,堅定不移,上下求索,留下了寶貴的思想資源,照亮后人前進的道路。