債權讓與中原合同解除權行使規則探析*

王 宏

( 山東師范大學 法學院,山東 濟南,250014 )

我國立法對債權讓與的態度經歷了從否定到肯定、從肯定到完善的轉變。1986年,《民法通則》第九十一條對債權讓與作了規定,但并不承認其營利性。1999年,《合同法》第七十九條至第八十三條對此進行了改進和完善。債權讓與作為債權催收、擔保、回收等工具在市場經濟、日常生活中具有重要的作用。比如,最高院第三十四號在有關債權讓與的指導案例中認定: 生效法律文書確定的權利人在進入執行程序前合法轉讓債權的,債權受讓人即權利承受人可以作為申請執行人直接申請執行,無需執行法院作出變更申請執行人的裁定。目前,我國有關債權讓與的研究多側重于債權讓與的限制、債權讓與對內與對外的效力、二重讓與、通知主體與效力等方面。學界在研究債權讓與對內效力時,提出了原合同解除權不移轉的結論性觀點①韓世遠:《合同法總論》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第471頁。,但并無專門論述。事實上,原合同解除權行使與讓與人、受讓人以及債務人三方之間的利益密切關聯,因而具有進一步研究的必要。

一、《合同法》第八十一條的擴張解釋

債權讓與是在保持債權同一性的前提下以移轉債權為目的的讓與人與受讓人之間的諾成、不要式的合同。②王澤鑒:《法律思維與民法實例》,北京:中國政法大學出版社,2001年,第111頁。債權讓與生效后發生債權人主體變更、讓與人退出原基礎合同(以下稱為“原合同”)的效力。債權讓與不同于債權移轉,債權移轉是債權讓與的上位概念,債權移轉類型主要有基于法律規定而發生的債權移轉(諸如繼承、合同上地位的概括承受以及代為求償)、基于裁判命令而發生的債權移轉以及基于法律行為(包括單方法律行為和雙方法律行為)而發生的債權移轉。③韓世遠:《合同法總論》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第457頁。同時參見史尚寬《債法總論》,北京;中國政法大學出版社,2000年,第737-739頁。債權讓與屬基于雙方法律行為中以買賣、互易、贈與、代物清償、信托等合同形式發生的債權移轉。我國《合同法》第七十九條至第八十三條所稱的債權轉讓實際上即為債權讓與,本文主要以該類債權移轉為研究對象。《合同法》第八十一條規定:“債權人轉讓權利的,受讓人取得與債權有關的從權利,但該從權利專屬于債權人自身的除外。”其中,對于合同解除權是否隨同移轉,相關法律及其司法解釋未予以明確規定。《合同法》第七十三條規定的債權人代位權行使例外中使用了“專屬于債務人自身”的類似用語,其后《合同法》司法解釋(一)第十二條對“專屬權利”作出明確界定:專屬權利是指“基于扶養關系、撫養關系、贍養關系、繼承關系產生的給付請求權和勞動報酬、退休金、養老金、撫恤金、安置費、人壽保險、人身傷害賠償請求權等權利”。基于此,有學者認為專屬于債權人自身的權利,是指具有人身性質的權利,包括人格權與身份權,只有這些權利才不能隨主債權當然轉移。*房維廉:《合同法實用講座》,北京:中國人民大學出版社,1999年,第135頁。然而,這種類推適用存在著一定問題,因為債權人代位權中的專屬性對象是債權,而債權讓與中是從權利,二者的專屬性客體并不具有相似性,而且代位權與債權讓與兩種規范意旨也不具有統一性。前者的意旨在于為保護債務人基本生活生存的需要;后者是為合理限制從權利隨主權利移轉的民法一般規則,未側重關涉債務人基本生活需要的法益保護,債權讓與意旨為規范合同各方權益的平衡。一方面,倘若進行類推適用,將可能導致《合同法》第八十一條適用范圍過于狹窄,另一方面,將從權利不附從性范圍僅限制為“具有人身性質的權利”在很大程度上屬于文義解釋的范圍。所以,為了充分契合《合同法》第八十一條規范意旨,需要超出文義解釋范圍,即采用擴張解釋。當然,采用擴張解釋不能超出文義解釋的可能范圍,否則成為漏洞填補的目的性擴張解釋*王利明:《法律解釋學》(第2版),北京;中國人民大學出版社,2016年,第245頁。,而債權讓與中從權利移轉問題并非法律存在漏洞而屬于立法技術問題。參照我國臺灣地區“民法”第二百九十五條規定:“讓與債權時,該債權之擔保及其它從屬之權利,隨同移轉于受讓人。但與讓與人有不可分離之關系者,不在此限。未支付之利息,推定其隨同原本移轉于受讓人。”我國臺灣地區“民法”將從權利不移轉范圍正面規定為“與讓與人有不可分離之關系者”,顯然,我國臺灣地區“民法”上專屬范圍的界定較大陸《合同法》第八十一條更為寬泛。所謂“與讓與人有不可分離之關系”,既包括具有人身性質的從權利,也包括與讓與人原合同當事人“身份”不能分離的從權利。臺灣學者王澤鑒在解釋該法條時認為,其所謂“其他從屬之權利”,并不包括同時履行抗辯權在內,因為同時履行抗辯權是基于同一雙務合同的牽連性,但受讓人不負有對待給付債務人的義務,故而同時履行抗辯權不附從移轉。*王澤鑒:“同時履行抗辯:第264條規定之適用、準用與類推適用”,《民法學說與判例研究》(第6冊),北京;北京大學出版社,2009年,第125頁。通過上述分析可以看出,將從權利“專屬于債權人自身”作擴大解釋后才能加強《合同法》第八十一條規定的適用性。因此,接下來的關鍵是在對第八十一條擴大解釋的前提下,如何判斷原合同解除權是否與讓與人原合同當事人身份具有不可分離的關系。

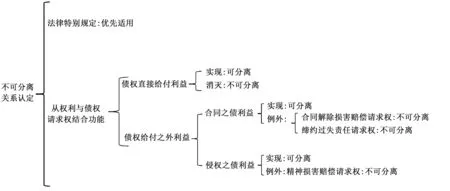

二、不可分離關系認定方法的建立*為體現所構建的判斷方法的可行性和完整性,本文不僅用于解釋合同解除權,而且對其他類型從權利也一并進行了分析。

債權讓與是債權變動的一種形態。在我國未采納物權行為制度及其理論的前提下,債權讓與屬于事實行為,是債權歸屬于受讓人的一種結果。*崔建遠:《合同法學》,北京;法律出版社,2014年,第181頁。故此,所讓與的債權本質上是受讓人以原合同當事人地位向債務人要求實現原合同債權利益的請求權。臺灣學者史尚寬在論述合同解除權、撤銷權等形成權從權利在債權讓與中的移轉問題時提出,從權利是否隨從移轉,以形成權與受讓人請求權結合之后是實現還是毀滅債之關系而有不同,如果是毀滅債之關系則不隨從移轉。*史尚寬:《債法總論》,北京:中國政法大學出版社,2000年,第721頁。筆者贊同上述觀點,同時認為考察從權利與受讓人請求權結合后功能的方法并不僅限于形成權這種從權利,對其他類型從權利比如擔保物權、保證也同樣適用,并且“債之關系”應用“債權利益”替代。債權利益可分為所讓與債權直接給付利益和債權給付之外的利益兩類,給付之外的利益是指在債權直接給付利益基礎上發生的侵權之債利益和合同之債利益。因此,在分析其是否具有不可分離之關系時,應當通過考察從權利與債權請求權結合之后的功能是有利于實現直接給付利益和給付之外的利益,實現該類利益是否符合債權讓與合同的內容和目的。如果結合之后的后果是消滅了債權利益,則該從權利與讓與人不可分離。如果結合后的功能是實現債權直接給付利益,那么該從權利具有可分離之關系。倘若功能是實現債權給付之外的利益,除解除合同損害賠償請求權、締約過失責任請求權以及精神損害賠償請求權之外,從權利具有可分離之關系。此外,如果法律對有關從權利是否隨同債權進行移轉有特別規定的,應當優先適用該法律規定。上述方法構成如下圖一所示。

圖一 不可分離關系認定示意圖

(一)結合后有礙于債權直接給付利益實現的,不可分離

讓與人通過買賣、互易、贈與、以物抵債等形式的債權讓與合同,將原合同債權利益轉讓給受讓人,其目的在于縮短讓與人從原合同取得財產權利后再度向受讓人給付的距離,從而提高交易效率。債權讓與合同主要目的在于使受讓人能夠取得債權直接給付利益。故而,如果債權請求權與從權利結合之后的功能是實現債權直接給付利益的,那么該從權利移轉給受讓人符合債權讓與合同的主要目的,而且也契合受讓人作為原合同轉讓之后的新當事人身份,從而斷定該從權利與讓與人原合同當事人身份具有可分離之關系。 比如,債權讓與后,因從權利選擇權、催告權與受讓人債權請求權結合后視為債權給付利益的實現而隨同移轉。*史尚寬:《債法總論》,北京;中國政法大學出版社,2000年,第721頁。而如果從權利與債權請求權結合之后有礙于債權直接給付利益的實現,那么該從權利不附從主債權移轉,即與讓與人具有不可分離關系。比如,合同解除權、撤銷權從權利行使后,消滅了債權直接給付利益的原合同關系,原合同關系權利義務終止,受讓人不能再向債務人請求直接債權給付利益,因而合同解除權阻礙了債權直接給付利益的實現,合同解除權、撤銷權是專屬于債權人自身的從權利,與讓與人具有不可分離性。

(二)債權給付之外的利益的情形

債權給付之外利益因其與債權直接給付利益具有合同上和侵權行為上不同的因果關系,由此產生因合同給付之外的利益和因侵權給付之外的利益,這種給付之外利益的從權利便是救濟性權利,其目的是為間接實現而非消滅債權直接給付利益。

1.因合同給付之外的利益

所謂因合同給付之外的利益,是指因原合同債務人違約或締約過失的原因導致受讓人不能實現債權直接給付利益,受讓人因此取得原本由讓與人享有的救濟性從權利。這類救濟性從權利與債權請求權結合之后的功能是間接實現債權直接給付利益,符合債權讓與合同的目的,因此,這類救濟性從權利原則上與讓與人不具有不可分離的關系。而且,讓與人利益已經通過債權讓與合同從受讓人那里得到對價補償,如果這類救濟性從權利不發生移轉仍然由讓與人行使,讓與人將會得到雙重債權利益。既然讓與人因債權讓與合同早已退出原合同關系,其再次獲取債權利益并無法律上的根據。若使讓與人享有該從權利,受到損害的受讓人自當向讓與人主張不當得利請求返還,這勢必導致債權讓與法律關系復雜化,不符合交易安全以及效率的要求。我國《合同法》所規定的能夠實現合同給付之外利益的從權利主要包括第一百一十三條規定的違約損害賠償請求權、第一百一十一條規定的瑕疵擔保請求權、第一百一十四條規定的違約金請求權等,以上從權利與讓與人具有可分離的關系。比如,甲公司與乙公司簽訂《買賣合同》,甲公司購買乙公司生產的某商品,甲公司支付給乙公司貨款之后,甲公司又與丙公司簽訂《債權讓與合同》,將其對乙公司享有的債權轉讓給丙,并且通知了乙公司。倘若乙公司向丙公司交付的商品不符合合同約定有質量瑕疵時,丙公司作為債權受讓人可以直接以《買賣合同》新當事人身份向乙公司主張違約損害賠償。此外,對于抵押權、質權、留置權等擔保物權以及保證,這類從權利與債權請求權結合之后的目的同樣在于間接實現債權直接給付利益,因此在法律沒有特殊規定時,擔保物權以及保證與讓與人具有可分離的關系。《合同法》第四十二條規定的締約過失責任請求權、第五十八條規定的合同無效或撤銷之后締約過失責任賠償請求權,以及第九十七條規定的合同解除損害賠償請求權,與讓與人具有不可分離的關系,不能附隨債權轉移。因為,“被轉讓的債權如系由雙務合同所生,該債權在被讓與后并不因此喪失與反對債權的牽連性,合同一旦被解除,被讓與的債權亦隨之消滅。”*[日本]西村信雄:《注釋民法(11)》,有斐閣,1965年,第344頁。轉引自韓世遠:《合同法總論》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第471頁。受讓人也就無從請求給付債權利益且無法主張損害賠償。

2.因侵權給付之外的利益

所謂因侵權給付之外的利益,是指債權直接給付利益因第三人或債務人侵權行為受到損害后產生的損害賠償請求權。以最為典型的買賣合同為例,債權直接給付利益的客體已經由受讓人通過債權讓與取得后受到侵害,受讓人自然享有損害賠償請求權。即使侵權行為發生在給付過程中,依據最高院《關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四十五條第一款規定:“法律或者行政法規對債權轉讓、股權轉讓等權利轉讓合同有規定的,依照其規定;沒有規定的,人民法院可以根據合同法第一百二十四條和第一百七十四條的規定,參照適用買賣合同的有關規定”以及根據《合同法》第一百四十四條買賣合同風險轉移的規定和原理,受讓人當然享有財產損害賠償請求權。上述情形并不存在從讓與人移轉從權利問題。但是,如果債權直接給付利益的客體與讓與人人身權益具有特殊關系,則會產生精神損害賠償請求權的移轉與否問題。如以下案例,甲的父親乙在某領域具有較大影響力,乙去世后,甲將其父乙僅存的青年時珍貴老照片交由某照相館加工合成,而后甲通過債權轉讓的形式贈與給某大學,并通知了某照相館。后來,照相館工作人員在加工時不慎將照片毀壞。在本案例中,照片丟失雖屬物質損失,但其具有特殊紀念意義,根據最高院《關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》第四條規定,具有人格象征意義的特定紀念物品,因侵權行為而永久性滅失或者毀損,物品所有人可以侵權為由請求精神損害賠償。本案例的讓與人甲已經通過債權讓與形式將照片贈與給某大學,并通知了某照相館,本質上出讓了請求債務人返還原物的權利,構成指示交付,某大學因指示交付成為所有權人。但是,由于精神損害賠償與讓與人人格利益密不可分,遭受精神痛苦的是甲而非受讓人,而且目前我國法律不承認法人精神損害的賠償請求權,所以應當認為此精神損害賠償請求權與讓與人甲人格利益具有不可分離的關系。

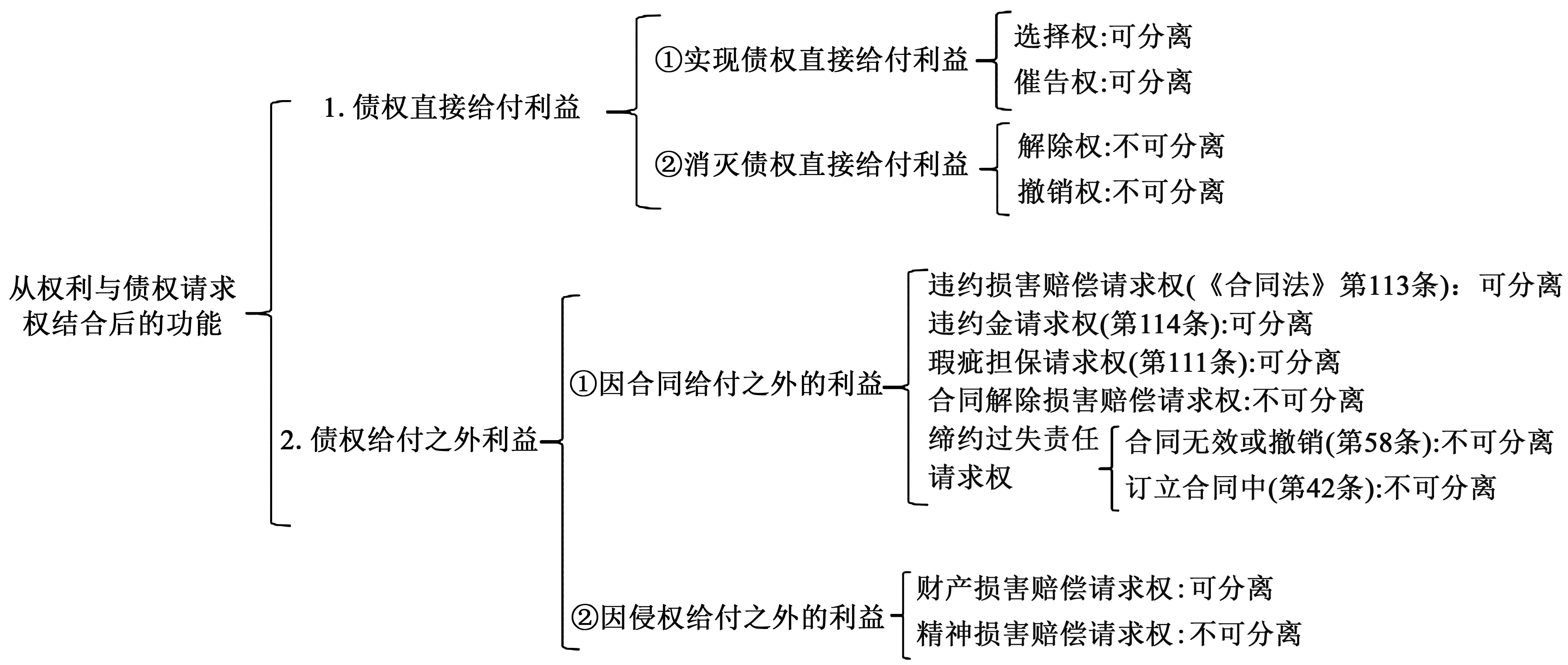

綜上所述,債權直接給付利益和債權給付之外的利益相關從權利如下圖二所示:

圖二 不可分離相關從權利示意圖

(三)擔保從權利移轉的特別規定

1.最高額抵押權與最高額保證

對債權讓與中從權利移轉問題,法律有特別規定的包括抵押權、保證以及最高額抵押權。我國《物權法》第一百九十二條規定了在無法律另有規定以及當事人另有約定的前提下債權轉讓的,該債權的抵押權一并轉讓。其中法律另有規定的是最高額抵押權。此前,《擔保法》第六十一條一般性規定最高額抵押的主合同債權不得轉讓,而后最高院在《關于審理涉及金融資產管理公司收購、管理、處置國有銀行不良貸款形成的資產的案件適用法律的若干問題的規定》第八條中認定在主債權確定后轉讓的,可以認定轉讓債權行為有效。《物權法》在第二百零四條對最高額抵押權移轉問題進行了規定:“最高額抵押擔保的債權確定前,部分債權轉讓的,最高額抵押權不得轉讓,但當事人另有約定的除外。”*關于當事人約定,《日本民法典》第三百九十八條之十二規定:“(一)于原本確定之前,最高額抵押權人經最高額抵押人承諾,可以讓與其最高額抵押權。(二)最高額抵押權人,可以將其最高額抵押權分割為兩個最高額抵押權,而依前款規定將其中之一讓與。于此情形,就讓與的最高額抵押權消滅。(三)進行前款讓與,應經以該最高額抵押權為標的的權利所有人承諾。”第三百九十八條之十三規定:“于原本確定前,經最高額抵押人承諾,最高額抵押權人可以實行最高額抵押權的一部讓與,而與受讓人共有其最高額抵押權。”通過該條規定可以看出,最高額抵押權在當事人無特別約定情況下,在債權確定前,不隨同部分債權讓與而發生移轉,因為債權確定之前與最高額抵押權擔保的范圍具有不可分離的關系。但是結合《物權法》第一百九十二條規定,從反面解釋第二百零四條可以得出如下結論:倘若在最高額抵押權擔保的主債權確定之后,再進行部分或者全部債權讓與的,參照第一百九十二條普通抵押權移轉規則即可,因此時最高額抵押權與一般抵押權并無二異。關于保證,除《物權法》外,我國《擔保法》第二十二條也有相關的規定,保證合同沒有特別約定時,債權人在保證期間依法將主債權轉讓給第三人的,保證人在原保證擔保的范圍內繼續承擔保證責任。至于最高額保證,我國《擔保法》盡管沒有明確規定債權讓與中最高額保證是否移轉問題,但因最高額保證與最高額抵押權都具有從屬性,且在債權確定后才能確定保證責任,因此與最高額抵押類似,可以將最高額抵押權的法律規定和移轉規則類推適用于最高額保證。此外,我國《物權法》第一百八十一條規定了浮動抵押。浮動抵押與最高額抵押的不同在于浮動抵押是主債權確定而抵押物不確定,在債務履行期屆滿時抵押物才會特定化成為普通抵押,因此浮動抵押權隨同主債權移轉。

2.留置權與質權

留置權是債務人不履行到期債務時,債權人有權留置合法占有的債務人動產,并享有處置后優先受償的權利。留置權分為民事留置權與商事留置權,二者不同之處在于適用主體以及債權發生與債權人占有債務人動產之間是否具有牽連關系。例如我國臺灣地區“民法”第九百二十九條規定:“商人間因營業關系而占有之動產,及其因營業關系所生之債權,視為有前條所定之牽連關系。”我國大陸《物權法》第二百三十一條規定了商事留置權,《海商法》第二十五條規定了船舶留置權。在債權轉讓中當事人對留置權是否移轉沒有明確約定時,留置權能否隨同主債權一同移轉?對此,學者主要有四種不同的觀點。第一種觀點認為,基于留置權作為擔保物權及其從屬性的特點,也應當隨主債權發生轉讓。*王利明:《物權法論》(修訂本),北京:中國政法大學出版社,1998年,第694頁。第二種觀點認為,被擔保債權被轉讓的,只限于轉移標的物的占有時留置權也被轉移。但是,標的物的占有不轉移時,留置權便消滅,債務人能要求返還其物。*[日本]近江幸治:《擔保物權法》,祝婭等譯,北京:法律出版社,1999年,第16頁。第三種觀點認為,留置權雖依法律之規定而生,并且附從于特別債權,其所擔保債權移轉時亦隨同移轉。但商人間營業關系所生之留置權,不在此內。*史尚寬:《債法總論》,北京:中國政法大學出版社,2000年,第721頁。第四種觀點認為,《物權法》只是規定抵押權可以附從債權移轉,留置權作為法定擔保物權不應隨同移轉。綜合前三種觀點,筆者認為,債權讓與中讓與人將留置物轉移給受讓人直接占有的,留置權一同移轉給受讓人;讓與人未移交直接占有的,受讓人通過間接占有取得留置權,讓與人的占有變為無權占有,受讓人有權請求讓與人交付留置物。比如甲將自己的汽車交由乙修理,因甲拒不支付修理費,乙可以留置甲的汽車,在甲不支付修理費時可以將汽車變賣來抵償修理費用,留置權實質為法律賦予債權人的私力救濟措施。如果后來乙將修理費的債權讓與給丙,不論乙是否交付給丙汽車,丙均享有留置權。如果認為丙不享有留置權,乙因喪失修理費債權就不能實施留置行為,乙屬于無權占有,所有權人甲有權以不當得利請求權或返還原物請求權請求乙返還汽車,這樣有違留置權設立的初衷。因商事留置權的發生并不要求留置物與債權具有牽連關系,而是基于讓與人與債務人之間特定的交易關系而產生,而且,商主體之間的商業交易,一般無法明確判斷留置物與債權是否屬于同一法律關系,并以此特殊規定來實現交易效率與安全、確保企業之間的信用。因此,商事留置權屬于與讓與人本身具有不可分離關系的從權利,在債權讓與時并不發生移轉。另外,質權與債權請求權結合之后是間接實現債權直接給付利益,并且質權以交付占有為成立前提,因此可以類推適用民事留置權的移轉規則,債權讓與中讓與人將質押物轉移給受讓人直接占有的,質權一同移轉給受讓人;讓與人未移交直接占有的,受讓人享有請求讓與人交付質押物從而成立質權的權利。具體擔保物權以及保證特別規定如下圖三所示:

圖三 具體擔保物權以及保證特別規定示意圖

三、原合同解除權行使具體規則的構建

(一)合同解除權行使主體

根據我國《合同法》第九十三條、第九十四條規定,合同解除分為法定解除、約定解除和合意解除。依據上文不可分離關系的認定方法,解除權這種從權利與受讓人債權請求權結合之后的功能在于消滅債權直接給付利益,因而與讓與人原合同當事人地位具有不可分離之關系,即解除權應當由讓與人行使。如果讓與人怠于行使解除權損害受讓人利益,在符合特定條件時應準予受讓人代為行使該解除權。

如果原合同中讓與人與債務人對約定解除情形未達成過合意,而受讓人在受讓債權之后與債務人另行約定合同解除條件,受讓人能否直接取得原合同解除權?筆者對此持肯定意見。由于債權讓與是在維持原債權同一性前提下對債權的轉讓處分,受讓人在受讓債權后成為原合同新的當事人,其與債務人達成約定解除的合意已經突破了原有合同債權同一性前提,該解除合意屬于雙方意思自治范疇且沒有違反《合同法》第五十二條規定的合同無效情形之時,應當認為約定解除對受讓人與債務人有拘束力。在這種情形下,該原合同約定解除即為新合同當事人之間達成“補充協議”,受讓人直接享有不同于讓與人的合同解除權。需要明確的是,受讓人享有合同解除權并非是對上述不可分離關系認定方法的否定,因為這種情形已經突破合同債權同一性前提,不屬于債權讓與解除權移轉,而是合同解除權的新設。根據合同相對性原理,雖然讓與人已通過債權讓與退出原合同關系,但原合同解除對讓與人利益的影響至關重要,這會使讓與人在應當解除合同以保護自己的合法權益時,卻因無解除權而束手無策;或者讓與人堅持合同繼續有效以獲得期待利益時,卻因受讓人行使解除權而期待落空。*崔建遠:《合同法總論》(中卷),北京;中國人民大學出版社,2012年,第447頁。

綜上所述,筆者認為應當承認讓與人與受讓人均可以行使合同解除權,但具體解除權行使規則需要兼顧讓與人與受讓人之間的利益平衡。

(二)合同解除權行使的權利義務相統一

1.讓與人單獨行使合同解除權時的權利義務相統一

讓與人解除原合同,依據《合同法》第九十七條規定,合同解除后,合同未履行的,終止履行;已經履行的,根據履行情況和合同性質,合同當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施,并有權要求賠償損失。我國臺灣地區“民法”第二百五十九條亦規定合同解除時當事人互負回復原狀之義務,并具體列舉了合同解除后以回復原狀為主、金錢賠償為輔的損害賠償原則。原合同解除后,導致所讓與的債權消滅,故受讓人受讓的債權利益亦隨之消滅。為方便論述,列舉如下案例:甲對乙(建筑公司)享有20萬的債權,乙與丙簽訂有建筑施工合同,乙是該合同的施工人,設若乙將自己對丙擁有的報酬請求權轉讓給甲,以抵償其對甲所負債務;后來,該建筑施工合同被丙依法解除,則乙轉讓給甲的債權(報酬請求權)亦應因此而歸于消滅。*韓世遠:《合同法總論》(第3版),北京:法律出版社,2011年,第471頁。所以,在原合同解除之后,讓與人需要恢復其原合同當事人身份并履行恢復原合同訂立之前狀態的義務。倘若在債務人交付標的物的場合,債務人在合同解除之前已經向受讓人履行,此時,債務人可以直接根據《合同法》第九十七條規定向讓與人請求恢復原狀。那么,此時讓與人能否以不當得利請求權請求受讓人返還標的物以達到其恢復原狀之效果?筆者認為,雖然受讓人因原合同的解除已經喪失債權給付請求,但并不意味著讓與人與受讓人之間買賣、互易、贈與、代物清償等形式的債權讓與合同無效或消滅。受讓人獲取利益之于讓與人是有法律上的原因的。因此,讓與人在債務人恢復原狀請求情形下屬于履行不能,因而應當采取其他補救措施或金錢損害賠償。故此,讓與人負有原合同返還原物的方式轉換為金錢損害賠償等方法。如上所述,既然受讓人獲得原合同利益僅止于讓與人有法律上的原因,那么債務人能否直接以不當得利請求受讓人返還原物呢?筆者對此持否定意見,因為一旦承認債務人有權請求將會產生受讓人亦負有恢復原狀的義務,這樣可能會否定原合同解除權與讓與人的不可分離關系。理由如下:第一,讓與人將債務人為債權給付的利益轉讓給受讓人,債權讓與合同工具性價值在于縮短債務人─讓與人─受讓人之間兩次給付合同標的的距離,由此使債務人在讓與人指示下直接向受讓人一次給付。根據原合同相對性原理,債務人與讓與人之間有合同關系,與受讓人之間僅有履行關系。因此,原合同一旦解除,讓與人基于合同取得的利益喪失法律上的根據,構成不當得利,債務人只能請求讓與人返還不當利益。第二,原合同因相對性原理僅止于讓與人具有法律上之原因,受讓人在原合同解除、債權利益請求權喪失情形下,讓與人此前處分債權行為可認定為無權處分,受讓人取得利益有善意取得制度適用的可能余地。總之,原合同解除后債務人無論是請求恢復原狀、損害賠償還是不當得利均得向讓與人請求。原合同解除權不可分離地由讓與人行使,并由讓與人承擔合同解除后恢復原狀等義務。這符合權利義務相統一原理。

2.受讓人與讓與人均有權行使合同解除權時的權利義務相統一

受讓人在受讓債權后與債務人約定原合同解除情形,讓與人與受讓人可能在堅持合同繼續進行獲得期待利益與解除合同保護合法權益之間發生沖突。因受讓人與債務人約定了“補充協議”,受讓人與債務人有權根據合同條款約定解除合同,并且亦應承擔相應的恢復原狀等義務。具體情形分析如下:(1)讓與人履行原合同義務,債務人沒有向受讓人履行合同義務時,受讓人行使單方解除權解除合同的,債務人應當向受讓人返還讓與人所支付對價,受讓人有權主張合同解除后的損失賠償。當然,如果債務人不按照合同履行是因讓與人原因,依據《合同法》第八十二條之規定,債務人可以向受讓人主張對讓與人的抗辯。(2)債務人已經履行完部分或全部合同義務的,受讓人解除合同的,債務人與受讓人互負恢復原合同初始狀態的義務。由于債務人與受讓人達成合同約定解除的合意并且應當受其約束,此時應當認為債務人只能依據“補充協議”向受讓人主張不當得利請求權而不能向讓與人主張,因為達成的約定解除合意與原合同不一致,“補充協議”中不含有讓與人解除合同的意思表示,讓與人自然不應當受其約束。但是,受讓人解除合同損害讓與人權益的,讓與人有權請求損害賠償。受讓人與債務人約定解除合同并不意味著讓與人的法定解除權的喪失,因此可能存在讓與人與受讓人行使合同解除權的沖突,為了解決解除權行使沖突,同時平衡維護讓與人與受讓人合法權益,各方解除權行使要受到限制。如果一方惡意解除合同致使另一方遭受損失的,應當承擔相應損害賠償的侵權責任或者違約責任。

(三)合同解除權行使的具體規則

對于原合同解除權在債權讓與中的行使問題,有學者認為解除權、撤銷權這些權利雖然讓與人可以保留,但在其行使時,應征得受讓人同意,以免影響受讓人利益。*裴麗萍:《論債權讓與的若干基本問題》,《中國法學》1995年第6期。另有學者認為,債權人為契約解除權的保留者,受讓人亦不得主張行使。但讓與人得授權受讓人以讓與人名義代為行使,并得以其授權為不得撤回,另一方面讓與人解除合同時,應征得受讓人同意。*史尚寬:《債法總論》,北京:中國政法大學出版社,2000年,第721-722頁。以上兩種觀點相同之處在于,認可讓與人保留享有解除權,而且行使時應征得受讓人同意。不同之處在于,受讓人能否行使合同解除權,后一種觀點認為應推定讓與人不可撤回地授予受讓人原合同解除權的代理權限。依據代理制度規定,受讓人代理行使原合同解除權,由此產生的法律后果歸屬被代理人即讓與人。這樣,受讓人代為行使合同解除權沒有違反權利義務相統一原理,合同解除后仍由讓與人負有恢復原狀義務。從實質上看,基于何種法律依據或原理來強制代理權授予受讓人?受讓人根據與債務人約定的解除條件行使合同解除權,是否要征得讓與人同意?受讓人與讓與人均可行使合同解除權,在雙方無法達成一致意見時又該如何處理?這些問題均須回答。后一種觀點不附條件地強制授權代理勢必增加了讓與人與受讓人之間解除權行使的沖突,實難符合效率原則,但不可否認,不可撤回地授予代理權并被合理運用的話,能夠很好地平衡受讓人與讓與人因原合同解除權利益而產生的沖突問題。至此,筆者認為在堅持讓與人行使解除權須征得受讓人同意的一般原則下,在讓與人與受讓人無法達成一致意見時,應推定讓與人不可撤回地將代理權授予了受讓人。具體規則如下:

1.讓與人解除原合同,原則上應征得受讓人同意

如上所述,讓與人固然保留享有原合同解除權,但是為了保護受讓人債權給付利益,讓與人原合同解除權的行使要征得受讓人同意。如果受讓人同意,則無異議。然而,受讓人在享有約定解除權或者雖無法定解除權但不同意讓與人解除合同時該如何平衡?而且根據《合同法》第九十五條和最高院《關于審理商品房買賣合同司法解釋》第十五條之規定,解除權逾期不行使的,解除權消滅。因此,在讓與人與受讓人對解除權行使無法達成一致意見時,應當構建解除權的行使規則,以避免陷入解除權行使僵局,導致“兩敗俱傷”的局面。下面以法定解除為例加以說明。讓與人根據《合同法》第九十四條法定解除之規定解除合同:(1)讓與人因不可抗力致使不能實現合同目的而行使法定解除權,此時因合同解除是由于不可抗力,此時合同客觀上存在履行不能情形,故這種情形下,只要讓與人舉證證明不可抗力情形客觀存在,對原合同解除權的行使并不需要征得受讓人同意。(2)讓與人以履行期限屆滿前債務人明確表示或者以其行為表明不履行合同債務為由解除合同,此種情形下不能再期待債務人履行合同義務,讓與人可以自己名義解除合同并要求承擔損害賠償責任。(3)讓與人以債務人遲延履行主要債務經催告后在合理期限內仍未履行解除合同的,讓與人可以自己名義解除合同并要求賠償損失。(4)讓與人以債務人遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的為由解除合同的,讓與人可以自己名義解除合同和要求賠償損失。在上述(2)(3)(4)情形中,讓與人解除合同,應征得受讓人同意。如果受讓人沒有同意解除合同而是請求債務人繼續履行的,讓與人此時不能直接解除合同。只有債務人在受讓人或讓與人催告合理履行期限內沒有繼續履行的,讓與人才可以直接解除合同并要求賠償損失。如果讓與人以自己名義通過訴訟方式請求解除合同并賠償損失的,受讓人作為原合同新當事人享有債權利益給付的請求權,可以向人民法院申請作為有獨立請求權第三人參加訴訟。如果受讓人已經以原合同新當事人名義向法院提起訴訟請求繼續履行或者承擔其他違約責任的,讓與人不能直接解除原合同,但由于合同履行與否關系到讓與人是否負有返還原合同標的的義務,因而判決結果與其具有直接牽連性,故讓與人可以向人民法院申請作為無獨立請求權第三人參加訴訟。

2.受讓人解除原合同,原則上亦應征得讓與人同意

因原合同解除權未移轉給受讓人,故受讓人一般不享有原合同解除權。當受讓人與債務人約定原合同解除條件時,筆者認為當約定解除情形出現時,受讓人享有原合同解除權,其解除權的行使原則上應征得讓與人同意。為避免受讓人解除權行使僵局的出現,在雙方無法達成一致意見時,按以下方法處理:(1)如果受讓人解除合同對讓與人合法利益不產生嚴重損害,讓與人可以向債務人行使合同解除權。(2)如果受讓人解除合同可能對讓與人合法權益產生重大不利影響,則受讓人合同解除權不得行使。

3.未經對方同意,一方解除合同的法律責任

讓與人未經受讓人同意或者直接惡意解除合同的,受讓人能否主張讓與人的解除不發生效力呢?筆者認為,解除權作為典型的形成權,本質為權利人依其單方意思表示即可發生法律關系變動。如果以受讓人同意為生效要件,則會破壞解除權形成權屬性,實有造法之嫌。而且,讓與人擅自解除合同后,債務人可能已為或正在為原合同恢復原狀的義務,如果徑行認定未經受讓人同意而無效,對善意債務人是不利的,實屬無端增加債務人的交易風險,債務人與受讓人利益應平等對待,不能“厚此薄彼”。但這并不意味著讓與人擅自解除原合同,對受讓人不承擔責任。如果讓與人擅自解除合同,給受讓人造成合同期待利益損失,筆者認為受讓人可基于債權讓與合同要求讓與人承擔損害賠償等違約責任。同理,倘若債權讓與后,受讓人與債務人約定解除情形出現而解除合同,導致讓與人合同期待利益遭受損害的,約定解除是由于債務人違約行為,那么讓與人可向債務人主張損害賠償違約責任。反之,因受讓人惡意解除合同的,那么讓與人可依據《合同法》第九十七條要求其承擔損害賠償責任,此損害賠償責任是可以包括可得利益在內的。*韓世遠:《合同法總論》,北京:法律出版社,2008年,第480頁;馬俊駒、余延滿:《民法原論》,北京:法律出版社,2016年,第607頁;隋彭生:《合同法要義》(第4版),北京:中國人民大學出版社,2015年,第217頁;崔建遠:《合同法》(第6版),北京:法律出版社,2015年,第208頁。

4.讓與人怠于行使合同解除權時,推定讓與人不可撤回地授予受讓人解除權

因原合同解除權與讓與人具有不可分離的關系,受讓人不享有該解除權。但是,倘若讓與人不積極行使原合同解除權以取得期待利益之時,而受讓人卻要以解除合同來保障自身權益時,該如何處理?對此筆者認為,如果是不可抗力、遲延履行主要債務經催告后在合理期限內仍未履行等法定解除原因引發受讓人解除原合同保障權益的,此時應推定讓與人不可撤回地授予受讓人原合同解除權,并由讓與人承擔合同解除的法律后果。如果是上述以外的情形導致受讓人欲解除原合同的,應當首先由受讓人催告債務人在合理期限內履行合同債務,如果債務人屆期沒有履行的,此時推定讓與人不可撤回地授予受讓人原合同解除權。依據《合同法》第九十六條之規定,受讓人解除原合同需通知債務人,原合同在解除通知到達債務人時解除。那么,受讓人是以自己的名義解除還是以讓與人的名義解除呢?受讓人可以以直接代理或隱名代理的方式行使原合同解除權,而且最終效果均由讓與人承擔。筆者認為,受讓人通過債權讓與已經成為原合同新的當事人,在讓與人未積極行使原合同解除權時,應認為受讓人通過隱名代理即以自己名義解除更為合適。如果受讓人是直接代理以讓與人名義解除合同,那么在提起訴訟時,受讓人不能以自己名義起訴而只能代為讓與人起訴,會受其牽制從而處于比較被動地位,對受讓人利益保護不夠周全。相反,如果認為受讓人隱名代理以自己名義解除原合同,再基于債權讓與合同性質,受讓人是有權以自己名義提起訴訟,這也與最高院第三十四號指導案例精神相一致。比如,甲簽訂買賣合同將其房屋出售給乙,雙方約定價格100萬元,約定8月8日同時付款交房。7月1日時,乙將其對甲請求交付房屋并辦理過戶登記的債權讓與給第三人丙,丙支付乙轉讓對價110萬元。如果8月8日債務人甲向丙交付房屋,乙也付清房款,但事后丙發現該房屋因涉及不動產抵押已被其他債權人查封,不動產登記機構不能為丙辦理過戶登記,導致合同目的不能實現,此時符合法定解除權的行使要件。假設讓與人乙在這種情形下怠于解除合同而受讓人丙從自身利益考量欲解除合同,二者不能達成一致意見,就會出現合同解除權行使的僵局,此時受讓人丙應當催告債務人甲在合理期限內按照合同約定履行房屋交付且辦理過戶登記的給付義務,如果甲在合理期限內仍然沒有履行合同給付義務,此時應視為讓與人乙不可撤銷地授權受讓人丙代理行使解除合同的權利,受讓人既可以讓與人的名義也可以自己名義向債務人甲發送解除合同的通知,通知到達債務人后,買賣合同解除。讓與的債權便不存在,債權讓與事實行為也即無效。*至于該債權讓與合同的效力如何,學者意見不一。此后,受讓人丙與債務人甲之間不再有請求與給付的法律關系,受讓人對債務人不負有恢復原狀義務,但讓與人乙恢復了原合同當事人身份,自然與債務人甲之間互負恢復原狀的義務。*我國《合同法》第九十七條規定:“合同解除后,尚未履行的,終止履行;已經履行的,根據履行情況和合同性質,當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施,并有權要求賠償損失。”當然,受讓人不當行使合同解除權給讓與人造成損害的,可以適用代理侵權責任承擔的相關制度規定。比如受讓人作為代理人濫用代理權造成讓與人損害或者受讓人與債務人惡意串通損害讓與人利益的,可以參照我國 《民法總則》第一百六十四條的規定處理。

綜上,在債權讓與中,應依據從權利與債權結合之后的功能來認定從權利與讓與人的可分離、不可分離關系,從而決定從權利是否附從債權移轉。合同解除權從權利行使時,應當遵循權利與義務相統一規則來確定,讓與人和受讓人中誰行使合同解除權,誰承擔合同解除的后果。讓與人與受讓人行使合同解除權時原則上需征得對方同意,未經同意給對方造成損失的應承擔損害賠償責任。讓與人怠于行使合同解除權時,推定讓與人不可撤銷地授予受讓人合同解除權,受讓人有權通過隱名代理方式以自己名義行使合同解除權。

(山東師范大學2016級民商法碩士研究生趙慶在本文的資料搜集、圖示設計等方面作出貢獻,特致謝意)