黃水東調應急工程供水水價分析

李尚德

(水發集團有限公司,山東 濟南 250014)

黃水東調應急工程是繼引黃濟青工程、膠東調水工程后,山東省內2017年重點跨流域、遠距離的大型調水工程。隨著項目一期建成使用,山東省內將形成新的“兩大水源,三大工程”調供水局面。如何科學合理地制定水價是當務之急。

1 黃水東調應急工程概況

黃水東調應急工程自東營市境內新建的曹店引黃泵站和已建的麻灣引黃泵站提取黃河水,分別經已建的曹店引黃閘、麻灣引黃閘和改造的曹店干渠、麻灣干渠輸水至廣南水庫1號沉沙池,沉沙后提水入增容的廣南水庫,由新建的加壓泵站通過管道經濰北第二平原水庫至引黃濟青宋莊分水閘,全長共計63.9km。工程從曹店、麻灣引黃閘引水至濰北第二平原水庫工程,并將引黃濟青的彌河連通至現有的引黃濟青干渠,向引黃濟青干渠分水;同時利用清水湖、濰北水庫、濰北第二平原水庫、白浪河蓄水工程、豐泉水庫、濰河金口橡膠壩等進行調蓄,調水線路經過東營市墾利縣、東營區、廣饒縣、壽光市、濰坊濱海區共5個縣、市、區。

黃水東調應急工程是利用青島、煙臺、濰坊、威海四地市的黃河用水指標緩解濰坊北部、壽光市、濱海經濟技術開發區以及昌邑市的用水危機,并向濰坊南部、青島、煙臺、威海調水,以緩解山東區域內的水資源供需矛盾,解決膠東地區的缺水難題。

項目自東營市的曹店閘和麻灣閘引黃河水,引黃灌區干渠輸水,經現有的沉沙池沉沙后提水入廣南水庫;經廣南水庫調蓄后,泵站加壓入管道輸水至濰坊的清水湖水庫、龍澤水庫和濰北第二平原水庫。工程共利用改造的引黃干渠97.02km,加壓泵站以下新建管道工程63.91km,主要建設內容包括:引水工程、輸水工程、提水工程、沉沙工程和調蓄工程等。

項目總投資33.89億元,黃水東調應急工程供水保證率需達95%,年供水量3.15億m3。新建曹店引黃泵站流量35m3/s,新建曹店入沉砂池泵站流量30m3/s,新建麻灣入沉砂池泵站流量20m3/s,新建入廣南水庫泵站流量35m3/s,廣南水庫增容后庫容13595萬m3、興利庫容11795萬m3,新建加壓泵站和管道流量15m3/s;改造曹店干渠、麻灣總干渠及四干渠仍采用原設計規模,流量分別為50m3/s~30m3/s、60m3/s~20m3/s。另外,在昌邑市建設相關配套工程,設計流量滿足每天20萬t的供水需求。工程預計引、輸水等先期工程于2017年9月底完成,其他工程將于2018年3月底完成。

2 國內水價制定方式

2.1 邊際成本定價

目前國際上基于成本的定價方法主要有兩種,一種是平均成本法,一種是邊際成本法。單一計量水價一般基于平均成本進行定價,將全部產生的成本進行分攤。而階梯水價更側重使用邊際成本法,在級別內仍然價格相同,將實際支出與成本的關系更為密切,增加了用水戶對水價變化的敏感性,從而有效促進節水。

為實現水資源分配的帕累托效率,即資源分配的一種理想狀態,理論上就是要將水資源產生的社會總收益扣除社會總支出之后的余額即社會效益的最大化,此水價邊際成本定價模型為:

式中:PM為可以達到社會效益最大化下的水價;MC為邊際成本;LMC為長期邊際成本;SMC為短期邊際成本。

邊際成本MC包括長期邊際成本LMC和短期邊際成本SMC。就供水工程來說,短期邊際成本是指供水工程投資中的可變成本,可變成本的增加可以提高單位產量,即是創造更大社會效益。但是供水工程的特殊性,在短時間內無法使用,從長期來看,發揮作用的是長期邊際成本,所以邊際成本定價原則主要依據長期邊際成本進行定價。長期邊際成本應該包括新增供水工程的固定成本FC以及工程中的可變成本VC,以及供水工程投資的機會成本。

在邊際成本定價原則下,水價的確定不僅需要將工程的全部投資計算在內,其中包括年投資增加量,管網投資,運營費用,年損耗費用等,還需要考慮投資資金未來的機會成本。因此邊際成本定價,是對未來需求的更準確的估計,可以推動水資源的高效分配。

2.2 兩部制非線性定價

調水工程項目投資較大,如水價制定過低工程無法順利收回投資;如果水價制定過高造成用水戶負擔太大,不利于外調水的有效使用。2004年國家發改委與水利部聯合下發的《水利工程供水價格管理辦法》中明確規定,水利工程供水應逐步推行基本水價和計量水價相結合的模式,基本水價的計算主要是來自生產或服務的固定投入成本,計量水價的計算主要是生產和服務運行的可變成本。

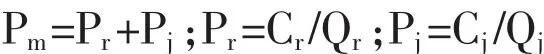

兩部制水價是指將供水成本、費用、利潤和稅費構成的水價分成由基本水價和計量水價相結合的一種計算方式。基本水價包含供水產生的直接管理費用、折舊費、維修費等;計量水價包含基本水價之外的水資源費、材料費等其他成本、費用、以及利潤和稅費,即

式中:Pr為容量水價;Qr為年設計取水量;Cj為計量水價;Qj為年實際取水量;Pm為綜合水價。

兩部制水價可以建立供水成本與費用動態補償平衡關系。在豐水年,供水量需求較少,供水經營者可以得到適量補償,用以維持供水工程的正常運行;在平水年與枯水年,供水量需求較大,可以保證讓用水戶的支出不高于單一水價下的支出。對于大型調水工程,兩部制水價的使用,可以提高水利建設工程的資金使用效率,提升供水經營者的水價管理水平和促進水資源的優化配置。

3 建議

3.1 以用水戶為主體的詢價思路

參考國際水價制定思路,打破壟斷,引進競爭機制,改變傳統單一政府定價模式,轉為在水權制度下,由政府指導或協商定價,參考市場體制下主要用水戶的“承受能力”,形成按各用水戶實際用水量以及其承受能力而制定的綜合水價,保證用水戶可以按需用水和供水工程良性運轉。

3.2 以水權為主導的區域綜合定價思路

早期水權制度的不明晰再加上缺乏有效的水資源保護措施,造成了水資源的浪費和水環境的惡化。通過完善水權立法,提高水權意識,加強水權管理,挖掘“水權市場”潛力,將水價的制定延伸到水權的確定上來,進而促進水資源調配系統的成熟和水資源使用的可持續發展。

3.3 以水務一體化為核心的綜合管理思路

考慮將供水、水資源保護、污水處理、水污染防治等一并納入水資源管理定價系統。通過水務一體化管理,真正做到水資源的有效、高效配置,促使整個涉水產業產業化、集約化、規模化,使水資源運行效率得到提高,進而降低用水戶使用的成本。

[1] 黃芳.我國跨地區多水源調水定價問題研究[D].天津:天津財經大學,2014.

[2] 才惠蓮.我國跨流域調水水權管理準市場模式研究 [D].武漢:中國地質大學,2012.

[3] 馬超.我國引調水工程水價改革分析 [J].水利發展研究,2014,(10):P23-25.