IATC青年評論家峰會評析2017烏鎮戲劇節精彩劇目

張向陽

張向陽: 北京驅動文化傳媒文學顧問、國際戲劇評論家協會中國中心理事、北京戲劇家協會理事

2017年的烏鎮戲劇節劇目從規模到藝術質量都達到了往屆的高峰。不同地域語境的觀眾以不同歷史文化的認知來解碼戲劇中的社會文化內涵。多元文化背景語境下意想不到的迥異認讀,正像國際戲劇評論家中國中心主席彭濤教授倡導的:逾越多元文化背景,共同構成戲劇評論遼闊無疆的審美畫卷。立陶宛國家劇院的《我們的班集體》、巴西的《水漬》在本屆烏鎮戲劇節中成為最受矚目的兩出戲劇,博得了各國青年評論家的鐘情和激賞。這兩部從風格、題材到舞臺語匯完全迥異的戲劇作品,幾乎把贊譽者分成了兩個整齊的陣營。兩部看似差異遙遠的劇作卻都聚焦于歷史記憶中的心靈隱痛。圍繞著如何辯證地看待人類的傷痛,通過多種象征想象的敘事透視傷痛中的心靈裂變,評論家們從當代意義出發、以各自的文化積淀,拓展了多重審美空間。《黑夜黑幫黑車——影像的復仇》則以影像和戲劇如何吸收彼此營養構成探討。

烏鎮戲劇節青年論壇由國際戲劇評論家協會中國分會承辦。IATC是全球范圍內的國際性的評論家組織,1956年在法國正式成立,中國分會成立于10年前。

一、人類如何面對傷害

《我們的班集體》(劇作家塔杜什·史渥伯杰內克):故事始于20世紀30年代。戰爭爆發后,大部分猶太人被殘忍地殺害。參與謀殺、強奸、折磨和搶劫的有受害人以前的同學,只有少數人選擇幫助猶太人。戰后,一些大屠殺的幸存者參加了特務機構,借機向以前折磨他們的人報復。最終,所有同學散落在波蘭、美國或以色列,試圖和生活妥協。導演雅娜·羅斯使用了一種快速翻閱史料的敘事節奏,把時代的喧囂突變裹脅在狂躁縱情的歌舞轉換里,營造出一種帶入感極強的文獻紀實況味。殺戮酷刑動輒和集體狂歡零秒銜接,表現了人的內心在時代風暴中的麻木沖動和扭曲。每個施虐者和被虐者的個性被集體符號化,成為了一種故意的混淆,猶如舞蹈中的變隊組合,一種荒謬的輪回。

中國分會主席彭濤和羅馬尼亞分會主席奧克塔文

中戲麻文琦教授

彭 濤(中央戲劇學院戲劇文學系主任、教授、國際戲劇評論家協會中國中心主席):這個戲對歷史是有思考的,導演的內心之痛跟歐洲的現實以及今天的環境有關。對教會的批判,對受害者同時是加害者的揭露,對波蘭人忌諱的黑暗史實的披露等都是這個戲的政治意義。歷史是在不斷重復的。它的意義是提醒我們,不要再重復被害和加害身份轉換的歷史。因為情節線索太多,造成了距離感,我們不能完全被帶入到人物的命運之中,因此情感共鳴會少一些。這也是它刻意的美學追求。在很殘酷的場面后緊跟音樂舞蹈,以歡樂的方式沖淡暴力和悲哀。那些死者極其沉重的記憶,反而造成了一種能量的反彈。在心理學上有這樣一個原理:當一個人面對傷痛的時候他會有兩種態度,一種是去直面傷痛,有可能他越來越不能自拔,最終造成一種抑郁;另一種是回避漠視,而傷痛仍然存在,就會造成一種情緒上的躁狂。而現在的呈現是你在看,又不沉湎其中,那些暴力事件多得重疊往復。這出戲劇其實是在尋求“怎么看歷史傷痛”的方式。這個作品讓我聯想到中國的一些歷史,比如南京大屠殺。假如我們真的面對自己民族的歷史,要找到現代人如何看待那段歷史的方式,并能夠從這個歷史之中得到一些真正有價值的啟迪——這真的是很難的一件事情。

當一個作者沒有經歷過那段歷史,站在外面,試圖用人性關懷反思歷史的時候,想要做到既有對人的關懷,同時又有一種真正的歷史化的思考,這真的很難很難,很難找到那個正確的、恰當的位置。

麻文琦(中央戲劇學院戲劇文學系副主任、教授、博士生導師):那些以虛擬聯想表現出的殘酷感并沒去觸動感官,而是觸動了情感。戲劇的敘述無非在說,人不停地在互相傷害,在不同的時候做出不同的傷害,報復——反報復——再報復——再反報復。導演把這個歷史過程用極快速的翻閱感去呈現,甚至帶著一種厭倦,急速地一頁一頁掀歷史的書頁。不想讓觀眾停留在感官上、情境化上是這出戲劇刻意的選擇:演員的臺詞很快變成第三人稱敘述。把這個問題具體到一個人如何面對自己的傷害,要以什么態度去對待這個傷害,要么仇恨或者報復,要么寬容,這種寬容是在沒法解除對方對“我”的傷害的情況下“我”告訴自己說算了,這其實是一種茍且的方法,而最好的方法就是辯證的、理性的思考。歷史辯證法永遠是最好的對待歷史的態度。

張 杭(詩人、劇評人、劇作者):這個宏大歷史觀還是落在“人性”上:一是人性之惡;二是人生就這樣被浪費。

情境戲劇需要我們近距離地去凝視人物,而現在我們必須退到一個宏觀距離之外。本劇中的情境進入如同以望遠鏡迅速調焦到近景又迅速拉出。在適當的時候將焦距拉到人的身上,既把歷史的線條勾勒出來又能進入到個體。但這種野心因為對人物塑造的粗糙凌亂并沒有很好地實現。

張向陽(北京驅動文化傳媒文學顧問、國際戲劇評論家協會中國中心理事、北京戲劇家協會理事):它是一種集體意識的復蘇,并加入自己的理解和情感。因為所有的這些歷史事件,不論是波蘭,還是立陶宛,都是東歐那一代人的記憶。他們只是不想面對就壓在心里,這種痛苦不是個人的,因為它太厚重,無法從個體去進入。它用了很宏大的篇章、宏大的視野,每個人都喚起自己人生的記憶。

舞臺調度采用社會集體記憶的框架貫穿所有動作推進,快速切換的節奏使得每個個體的心理瞬間疊加為一種模糊而強烈的時代印象。這個時候,因為舞臺上這種宏大遼闊而又雜亂并進的敘事,作為觀眾的時代記憶開始被調動激活,形成一種時斷時續的碎片參與。歷史記憶的沖擊顯然大于舞臺假定的敘事,那種撲面而來的時代性強制性地占據和激蕩著觀看者的心靈。它像一幅筆觸粗糙線條生硬粗糲、甚至有些雜亂喧囂的速寫,來不及多加修飾,卻以真實的力量一秒擊中觀眾。

《水漬》劇照

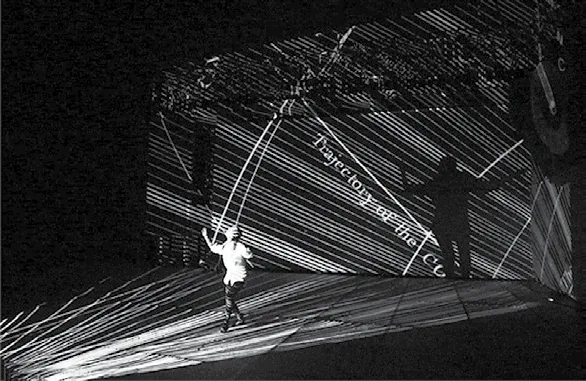

《黑幫黑夜黑車》劇照

曾夏琰(中央戲劇學院戲劇影視文學研究方向博士、劇作者、劇評人、戲劇制作人):全劇充滿了怪誕、詭異的對比:如老年夫婦被囚禁在養老院反而很快樂,被迫害的瑪麗安娜為了生存反而要為施害人說話,被強奸者愛上了強奸犯,被強奸的叫喊聲與歡樂的音樂交織,歡樂與死亡交融……它充斥著不和諧的音樂:如鐵勺的撞擊聲、拍打聲、鐵叉聲、管樂的聲音。所有的音樂都以一種不和諧的方式被強行組合在一起,呈現給人一種極不和諧、不可理喻的社會狀態,猶如《馬拉/薩德》中法國大革命那樣的烏煙瘴氣。

二、如何從“自嗨”漫出理性價值

《水漬》:不惑之年的勞拉,莫名其妙地在后院發現了一條巨大的魚。這個令人不安的超現實場景,再次引發了她幼時遭受的神經創傷所造成的后遺癥。她想象的音樂伴奏頻繁地在她腦中響起。她走向了選擇的十字路口,無法逃避。是接受治愈回歸到安全平淡的生活?還是屈服于追尋記憶的病癥嘗試重構親情關系?斷斷續續的片段交織而成的敘述中,帶著超現實主義的渲染和一抹悲劇色彩。把寫意印象派的元素和超現實主義美學的元素放在一起所創作的《水漬》,創造出了一幅高于現實與夢想世界的圖像。演員與水元素的不斷互動,則構建起了一個個既緊張又抒情的場景。

張 杭:《水漬》的文本中心是模糊的,要選擇治療,還是選擇音樂?實際上貫穿的是一個現代作品經常討論的主題:詩人有病還是社會有病。這個病到底是什么?戲里談到自由意志與客觀視角的關系。很多作品里女性一般被寄予了強烈的愛和敏感的性格,有強烈的道德意志。男性往往被寄予一種抽離的客觀視角。對立關系一直是西方的現代社會與過去的基督教傳統之間的一種沖突。我覺得整個科學、某些現代制度的形成,實際上都來源于這種對象化的思維方式。

彭 濤:我作為一個觀眾來說,看這個戲最大的快樂在于它以一種非常溫柔的方式講了家庭內部的破碎和傷害。女主角第一次受到生理創傷的時候,因為錢的壓力,她母親對醫治很猶豫。她經歷三次手術,留下的后遺癥就是幻聽。哥哥一直勸阻她要繼續做手術,而聽到音樂是她內心所謂靈性的存在。這種生理上的痛苦卻是一種精神上的審美快樂。所有的人都不理解女主角的內心,她的父親想培養所謂他希望的孩子,但這不是她想要的。對孩子這個個體來說,都是某種傷害。這個作品的詩意在于帶著溫柔的愛面對這個傷害她的世界,面對傷害過她的最親的親人。而這是讓我最感動的。這個戲以溫柔、詩意的方式呈現了我們每人都有共鳴的普通家庭的故事。

張向陽:我看到的是一條魚在岸上被迫生活了好多年,她心中的音樂是貝殼里空氣流動。開頭有一段她童年游泳的影像,游到快要出水面的一瞬間戛然而止,意味著童年被切斷凝固在水里。她對水的思念和歸宿感來源于父親,千呼萬喚想回到水中隱藏的情感世界里去。人的現實存在總是和他的另一時空的心靈存在遙相呼應,那些無奈、妥協、追悔都只能在另一個時空的自我中得到補償,而在現實中,人只好跟另外的自己背離分割著。

盧 暖(中央戲劇學院在讀博士生、劇評人):《水漬》展現了一個私人家庭的溫柔的愛。音樂、水和內心世界完全融合。水藏著音樂和這一家人的關系,結局處的爸爸非常動人。她爸爸敘說自己的生活,女主角說了一句:你怎么還是喋喋不休、絮絮叨叨。爸爸告訴女兒,那只是女兒在自言自語,而不是自己真的活著。在《海上夫人》之中,年輕的時候艾麗達碰到過陌生人,和大海的感覺完全合一,二人相愛締結了婚姻,這個婚姻不是宗教、道德或法律上認定的婚姻。但在現實的關系里,艾麗達又必須服從世俗秩序而結婚。劇本有個貫穿的動作,即她不斷地想要去海里面洗澡,和丈夫貌合神離。有一天陌生人突然回來,動搖了家庭關系。她丈夫房格爾大夫做出了特別重要的舉動:讓她在自己和陌生人之間自由選擇。她在丈夫的態度中得到了最強烈的自由的感覺,比幻想當中的詩意還要更強烈,所以她和理想、詩意與現實和解了。《水漬》也有這么一個關系,丈夫喬納斯代表一種很現實的力量。但是丈夫理解了她的追憶與溫情。這兩個世界沒有真正形成針鋒相對的對立,詩意的世界沒有否定現實的世界。

曾夏琰:導演和演員給我們營造了特別夢幻的親情交響曲。還有許多營造夢幻的道具和美好的元素:藍色的氣球、投影、鏡子、水池、手風琴、小車子等。當她的爸爸帶著潛水頭盔出現的時候,我腦子里出現了法國《小王子》畫面,還讓我想到了電影《大魚》,最后父親死后變成了大魚。劇作把很多童話般的美好意象都加在了人與人之間的關系處理中,把家庭之間瑣碎的爭執用一種朦朧、夢幻的手段處理了。有一段情節:勞拉的丈夫發現妻子隱瞞了自己的病情,丈夫沒有再糾纏這個話題,對妻子勞拉說:“我等你”。他把這些能激發或者應該爆發的矛盾點都弱化了,展現人物最后接受的狀態,不禁讓人想到契訶夫。

唐志(中央戲劇學院博士生、青年評論人):水這個意象包容著主題和人物形象,構成很多關聯的意象性表達。戲劇家李漁說寫戲要“立主腦”。我對“立主腦”的認識就是把情境立起來,通過主題意象把人物關系、環境、事件放到非常具體的情境里,再分散開來去寫。就像漁網一樣提綱挈領,把主題、事件融合勾連起來。從一個點發散而去,圍繞這個主題的舞臺就非常完整。

麻文琦:好的作品一定要從原來涉及的空間“漫出去”:一是這個創傷不是劇里面提供的,這個創傷是拉美痛苦的歷史。從這個角度理解,這個劇很顯然成為一個隱喻,因此,必須理解主人公尋找音樂的動作,不是在尋找音樂,而是在拒絕遺忘,拒絕遺忘過去。第二種就是我們在座的大致共同的理解。這個戲的主題到底是什么?這個劇聚焦的最后不是邏輯中平凡的“我”,理性中平凡的“我”,它聚焦的“我”是理性以外的“我”,最終賦予的是非理性的意義。如果說劇的主人公沉浸在她的世界里面,但這是一個病理世界,如何轉換成價值的世界,這個轉換我覺得這個作品里面不夠強有力。她給我的感覺是她在那“自嗨”,因為病了。針對這個文本,如果說要改動,如何把病的東西去掉,成為關照我們理性世界的一道光,帶給我們新生活的啟示。這個力量怎么來?現實的世界怎么去配合她?這是我們需要思考的。

《我們的班集體》劇照

《葉普蓋尼·奧涅金》海報

三、影像正在深刻影響傳統敘事

《黑夜黑幫黑車——影像的復仇》:改編自法國小說與電影《千面人方托馬斯》。方托馬斯(Fant?mas)擅長偽裝,丑惡恐怖,被視為幽靈的代名詞。每當黑夜降臨的時候,他就開始到處散布恐怖,找尋這個城市里最薄弱的內心,以罪惡和恐嚇為誘餌,裹挾無數的靈魂被黑暗吞沒。觀眾以攝像機的視角去觀看一部劇,光圈中的構圖和不斷移動的視角給觀眾帶來前所未有的感官體驗,是一項創新與震撼的表演體驗,也更像是學院派對于影像元素的一場科學實驗。光影帶來城市的迷幻、深海的沉靜、月亮的未知,帶著本身的玄妙與物象的深奧之意投入黑暗。

彭 濤:本劇讓我想到《海鷗》之中,男主人公寫的獨白劇,大家認為這是胡言亂語,頹廢主義,想要與眾不同。但是假如你真的進入作者營造的意境,進入他的藝術想象和藝術構思的時候,你會覺得,他的確有很多新的形式,挑戰了我們既有的、固定的觀劇思維和模式。所以我們一開始就像觀看特里波列夫戲中戲的觀眾一樣看不懂。他的確有很多豐富的意象、思考和拼貼,甚至可以說,如果真的要完全能夠和導演產生一種審美上的共鳴,你需要有一些背景知識的儲備,包括《方托馬斯》的電影和一些涉及的文本。如果你有更多的了解,那么可能你的共鳴會產生得比較強烈,所以從我個人來說,這是一個蠻奇妙的觀劇體驗,沖擊了我過去觀劇的固有模式。在這個過程之中,我覺得如果我們不是堅守自己以前固有的戲劇觀念,而是稍微把自己放下一點,進入它的構思,和藝術家產生一點對話的話,那會是一個很有意思的觀劇體驗。

當然,這里面其實有兩個問題,我覺得倒是值得討論的。一個就是影像和現場演員的演出。就是說這個影像對現場的表演,如何成為一種審美的合力。因為戲劇最重要的就是這種現場演出的魅力、演員的藝術,但是在這個時代,影像已經進入到我們生活的每個空間,同時也滲透到戲劇之中,那么這是一個話題。還有一個是,當你的觀眾也許并不了解你的戲的文化背景的時候,藝術家如何與觀眾進行對話。因為我想到在天津大劇院演出的卡斯特魯奇導演的《俄狄浦斯》也產生了爭論。

演出感覺展示了很多人和人類社會之中所謂黑暗的東西。導演通過這樣的形式,在說“控制我們的就是這種黑暗的力量”,表達了我們與黑暗力量之間的斗爭、掙扎,最終提醒我們無論從社會、世界、每個人來說,背后都有一種黑暗力量存在。讓我聯想到佛教之中所描述的末法時代。導演的確是有意識地思考,對人類所謂的現在或者未來有著憂思。

盧 暖:影像中,火車的軌道象征著生活的大地,流動象征著人生時間上往前飛奔的過程。海洋也是一個神秘的領域,陽光照不透,也是人類文化中非常神秘的意象,代表顛沛流離的命運。它探討的核心問題是影片背后隱含的人生哲理,在談人各種各樣的身份,每個人從生到死會接受各種身份。最能打動我的是中間的幾首詩。它給這個戲定了基調,說了一系列分裂的身份:我是圣女,我是妓女,我是母親,我是女兒,我是新娘,我是新郎……實際上,我到底是誰,這是《千面人方托馬斯》給我們留下的哲理。影像使舞臺得到了拓展:引導著每個演員,在這么多混亂的身份中尋找:我是什么?《水滸傳》魯智深圓寂時出現的一句詞,“錢塘江上潮信來,今日方知我是我”。

張向陽:撒旦降臨,無盡的誘惑,霓虹燈和欲望,大樓林立的光影,誘惑著都市中孤獨懼怕的我們。在黑暗中我跟心里的罪惡擁抱、合二為一。這種暗黑感既讓人放松,又令人痛苦,它讓我們看到內心意識到邪惡后的恐懼。有很多詩意的片斷讓你打開想象:比如,中間有一個影像,滿地都是蛇。我們一生的很多瞬間是和罪惡在互掐、在掙扎、在妥協、在互相侵占,你中有我我中有你。這樣的掙扎中,既是我又不是我。可能在白天,一定要穿著白色的衣服,帶著白色的頭巾,內心持有標準。邪惡和理性的征戰通過演員的撕裂的狀態,給了很多想象空間。

唐 志:沒有確切的文本或一個明確的指向,它更像是一個有意思的實驗和游戲。大家對意象性理解不同,這恰恰是很意義的地方!導演想把它做成“一首視覺性的詩”。現在電影中是有很多非線性敘事的東西,比如《羅拉快跑》《吸煙,不吸煙》,還有現在的《盜夢空間》。其實我們的舞臺不僅僅是一個講故事的地方。舞臺有非常多的可能性,舞臺上到底可以承載多少東西?

第二點感受比較深的是他使用了很多默片的元素。我們坐在黑箱子里面感覺很恍惚,好像在看現場的舞臺,又像在看默片電影。我特別認同彭濤老師說的,到底我們現在的影像,或者說電影和戲劇之間的界限在哪?這是帶給我的思考。

比如說《影像的復仇》以這種影像來吸引人的話,是不是現在舞臺和影像之間已經很交融了,那么怎么去區分彼此或者說彼此吸收有意義的東西呢?如果就視覺的沖擊力來說,可能現在的電影的很多技術,已經讓我們戴上3D眼鏡就能夠看到比較豐富多彩斑斕的畫面。但是當坐在劇場中,因為我們坐在最后一排,當我們身體靠在黑箱上面,在和整個劇場一起轉動的時候,我就覺得戲劇帶給觀眾現場性的東西,以及即時的體會,是一個比較本體性的東西。

曾夏琰:我關注它的制作和技術。一開始我以為這個盒子只是一個旋轉的盒子,是靠技術不是靠人工,后來我發現它有推進、后退、左右移,我就開始關注地上是不是有軌道,后來我發現沒有軌道,那可能真的是人來推動的,后來發現出來好多工作人員,其實有一點吃驚,真的是直接用人而不是用技術解決的。它很貼合美杜莎復仇的意象。現在所謂“后戲劇劇場”的戲中,故事被淡化,只要演出起到打動觀眾的作用,不一定要用故事敘述。可能隨著現在的發展,通過戲劇的手段去打動觀眾的方式也在變化。通過什么樣的方式給觀眾造成戲劇的感染力,我覺得這是一個可以探討的話題。